文字

背景

行間

2025年10月の記事一覧

運動会全校練習①

10/18に実施される運動会まで、あと10日。

今日から何回かに分け、全校練習が行われます。

今朝は、朝の「潤いの時間」を使って、準備運動、整理運動の練習が行われます。

準備運動、整理運動の係児童を先頭に並びます。

最初の全校練習なので、校長の話からスタートです。

壇上に立ち、礼をする校長ですが・・・

校長「やり直しです。」

戸惑う子供たち。

特に1年生たちはキョトンとしています。

壇上で話をする人への礼の仕方にはやり方があるのです。

1年生はそのことを知りませんし、2年生以上も忘れてしまっている子が目立ちます。

リモート全盛で、全校で集まることが少なくなっているので、こうした基本を確認します。

校長「運動会は、体育の時間に練習したことを発表することが多いですが、体育の学習の中には『集団行動』に関する内容も含まれています。きちんと整列したり、礼をしたりすることもとても大事なことなのです。素早く、きれいに整列できると、避難したときなどすぐに人数確認できて命を守ることにもつながります。」

まずは、準備運動、ラジオ体操の練習です。

快晴の青い空の下、体を動かして体操するのは気持ちのよいものです。

続いて、当日は閉会式前に行う整理運動の練習です。

ディズニーの曲に乗って、体を伸ばします。

準備運動、整理運動の係児童は、これまで休み時間などに集まって繰り返し練習してきました。

指先にまでこだわって演示をする係児童にも、当日、ぜひご注目ください。【校長】

全校朝会(10月7日) MJリターンズ!編

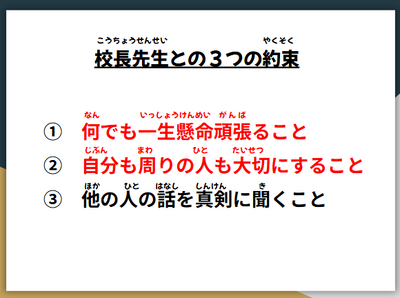

運動会に向けての話を終えた後、子供たちにこのスライドを見せて問いかけます。

校長「ここはどこ?先生や子供たちが写っていますが、何をしているのでしょう?」

いきなり聞かれた子供たちはきっと困惑したことでしょう。

実は、「潤八なかよし大作戦」と並び、今年度の特色ある学校づくり支援事業(後期)に日野市教育委員会から認可を受けた「MJリターンズ!」に向けた取組が進行しており、このことを全校朝会の後半の話に取り上げたのです。

時を遡ること1か月前の9月8日。

クラブ活動を終えた4名の児童が東昇降口の前に集まってきました。

児童会本部役員のMJコラボ担当の5年生2名と、それを応援する役員有志の6年生2名です。

今回の「MJリターンズ!」が昨年度と大きく違う点は、できる限り児童主体の取組を貫くこと。

そこで、明星大学学友会吹奏楽団とのコラボの申し入れを担当の子供たちが直接行うことからスタートしようということになったわけです。

この記事の最初の写真は、担当教員と子供たちが多摩都市モノレールの「中央大学・明星大学」の駅にいるところなのです。

ランドセルを背負った小学生が大学のキャンパス内を歩く・・・

非常に貴重な光景です。

楽団の方々の練習場所は、キャンパスの一番奥の教育棟にあります。

入室前に思いっきり緊張する関係教員と子供たち。

団員の方々が温かい拍手で迎えてくださいます。

潤徳小関係者全員「こ・ん・に・ち・は~!」

団員のみなさん「 こ・ん・に・ち・は~!」

”お約束”の挨拶は、昨年度から全く変わりません。(笑)

数十人の団員の方々を前に固まってしまう子供たちですが、ここは頑張って役割を全うしなければなりません。

各自、自己紹介をした後、楽団の方々に申し入れをします。

MJ担当役員「児童会本部役員会で話し合って、明星大学ともう一度、音楽とかでコラボしたいという話になったので、コラボ、お願いします!」

ハラハラしながら聞いてくださった団員の方々から大きな拍手が送られ、今年度のコラボの承認が得られました。

今年度、明星大学に入学し、入団された1年生の方々には、昨年度のコラボを経験していませんので、校長から補足します。

校長「・・・よろしくお願いいたしま・・・」

児童会本部役員たち「ちょっと待った~!」

MJ担当役員「できれば、一回だけ、演奏してください!」

出た・・・無茶振り・・・。

こんな要求に、叱られてしまうのではないか・・・、コラボ破棄になってしまうのではないか・・・などと心配になってしまいましたが、団員の方々からは、意外にも、

団員のみなさん「いいよ~!」

と即答。

団長の方「曲名は、せ~の!」

団員のみなさん「マツケンサンバ!」

まさか、まさか、本校5年生の準テーマソングとも言える、「マツケンサンバ」を即興で演奏してくださるということで、本部役員たちも大喜び。

曲が始まると、ノリノリで踊り出す本部役員たち。

もちろん、校長や引率教員たちも自然に体が動いてしまいます。

わずか数mの至近距離で全国レベルの演奏を聞くことができるなんて、こんな幸せなことはありません。

快く子供たちを迎えてくださった、団員のみなさん(写真両端が団長、副団長の方)

そして、監督の玉寄先生(写真中央)にも全面的にご協力いただきました。

日本有数の楽団の貴重な練習時間に突撃訪問をしてよかったのか・・・という気にもなりましたが、楽団の皆様の温かい気持ちに甘えさせていただきました。

本当にありがとうございました。

時は戻って、今朝の全校朝会。

この児童会本部役員の明星大学訪問のダイジェスト動画を流すと、食い入るように子供たちは見つめています。

そして、「マツケンサンバ」が流れ出すと、当たり前のように踊り出す5年生たち。

まさに条件反射です(笑)

全校朝会の最後には、児童会本部役員のMJコラボ担当の代表児童が登場。

全校児童に呼び掛けます。

MJ担当役員「明星大学の楽団の方々は、僕たちのために1曲、演奏してくれることになりました。そこで、みなさんに演奏してほしい曲のリクエストをとるので、協力してください!」

最後は、「マツケンサンバ」の決めポーズ、「オーレッ!」でお願いです。

さぁ、全校からどんな曲が集まってくるか、楽しみです。

楽団のみなさんは、現在、10/25 に新潟市で行われる「第73回全日本吹奏楽コンクール」に向け、最後の追い込み練習中です。

全国制覇目指して頑張ってください!【校長】

全校朝会(10月7日) 運動会編

今朝は10月の全校朝会がリモートで行われました。

最初は表彰です。

日野市の「歯みがきウィークポスター」の絵に選ばれた児童です。

昨年度に続いての受賞です。

空手の大会で優秀な成績を残した児童です。

続いて、校長からの話です。

まず、各学年の運動会練習について紹介しました。

自分の学年のことは分かっていても、他の学年がどんな演技をするのか知らない子も多いため、それぞれの学年の練習の様子を興味深そうに眺めている子供たちです。

選抜リレー選手、応援団、運動会実行委員会などは、毎日のように練習をしたり会議を開いたりしており、潤徳小の「子供たちがつくる運動会」は、こうして陰で努力している人がいるからこそ成り立っていることを力説しました。

今年度の運動会は全学年が表現の演技に取り組みます。

自分のことを一生懸命頑張るのはもちろんのこと、周りにいる子たちと心を一つにしていかないとよい演技にならないことを話しました。

今回の全校朝会は後半の話があります。

それは、別記事で。【校長】

秋といえば、読書!

「〇〇の秋」とよく言われますが、学校は運動会にちなんだ「スポーツの秋」一色になっています。

しかし、「読書の秋」でもありますので、保護者の方を中心に朝の読み聞かせが現在行われています。

今朝も行われましたので、その様子をお伝えします。

読み聞かせが大好きな1年生たち。

どんどん近付いていき、読み手の方と至近距離になっています。(笑)

「潤ファミ店員」(CS委員)の方々も積極的に手伝ってくださっています。

学級によって、子供たちの話の聞き方も様々です。

中には、自分のお子さんを抱っこしながら読み聞かせをしてくださる方も・・・。

皆様、朝のお忙しい中、子供たちの心を豊かにする時間をつくっていただき、ありがとうございました。【校長】

避難訓練(10月)

暑くもなく、風もない、おだやかな気候の休み時間。

多くの子供たちが校庭に出て遊び始めました。

そこに、大地震発生の緊急放送が入ります。

校庭にいた子たちは、真ん中に集まり、しゃがみます。

思い思いの場所で休み時間を過ごしていた子たちもその場から避難を始めます。

こうして、いつもどおり、校庭に避難してきた子供たち。

担任たちが人数確認を行います。

しかし、今日は、ここからは違います。

副校長「今日はとても暑く、長い時間校庭で待つことが難しいため、体育館に避難します。2次避難、開始!」

せっかく集まったのに、体育館に移動していく子供たち。

土足ですが、命を守るためですから仕方ありません。

こうして、2次避難が完了しました。

校長の講評です。

・今日は、休み時間の訓練だった。いつも話しているとおり、休み時間だろうが、運動会の練習中であろうが、どんなときでも災害が起きる可能性がある。

・副校長先生が「今日はとても暑く・・・」と話していたが、今日は涼しいので「おや?」と思った人もいるかもしれない。今回は、副校長先生の話自体が訓練である。

・最近は、35℃を超えるような日が増えた。逆に、冬は氷点下になることもある。地震があって、校庭に避難したら強い雨が降ってきたというようなことも考えられる。

・そんな時に、ずっと校庭にいて、おうちの人のお迎えを待つことはかえって危険になるかもしれない。

・そこで、今回は、2次避難の訓練を取り入れた。こうした避難の仕方があることも覚えていてほしい。

せっかく避難したのに、外で待っていたら、熱中症になったしまった・・・などということも考えられます。

臨機応変に避難できるよう、学校としても様々な想定を取り入れていきたいと思います。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)