文字

背景

行間

日誌

文章の要旨を捉える(5年)

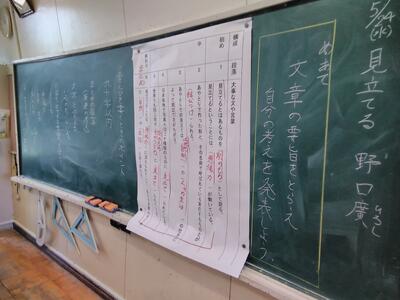

本日(5月24日)の4校時、5年生のある教室では国語の授業が行われていました。

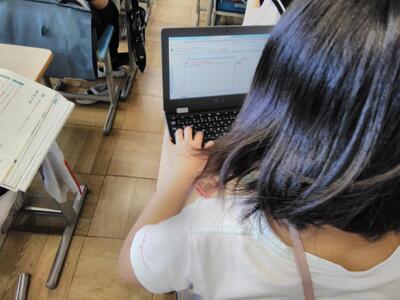

子供たちは、国語の教科書に掲載されている「見立てる」という説明的文章を読んでいます。そして、文章全体の構成を捉えて、一人1台端末(クロームブック)を活用して要旨をまとめていました。

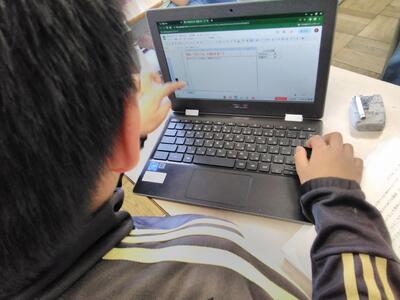

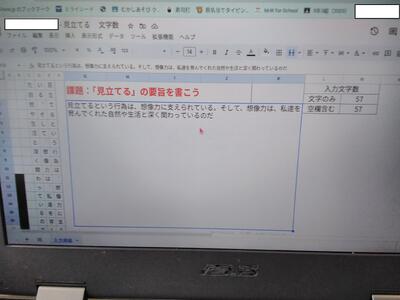

クロームブックをよく見ると、「入力文字数」が表示される設定になっていました。

子供たちは、クロームブックに表示された入力文字数を確認しながら、「90文字以内でまとめる」という条件に合わせて、文章の調整を図っていました。入力文字数の表示に加えて、横書きで入力した文章は、縦書きに表示される設定にもなっているようです。条件どおりに要旨をまとめることができた子供たちは、縦書きに表示された要旨を見ながらノートに写していきます。

授業者に話を聞いてみると、「この学習に合わせて、自身で教材を開発した」とのことでした。クロームブックが配備される前であるならば、子供たちは書いた文章を消しゴムで消したり斜線を加えたりして、文の修正を行っていました。今回、クロームブックを活用することで、大幅な作業の効率化が図れたことと思います。このように、本校では、クロームブックが効果的に活用できるように、教員が熱心に研鑽を積んでいます。

拉致問題を許さない!

朝の「潤い」の時間、校内を回っていると、ビデオを見始めている6年生の学級があったので、ちょっと気になって、教室をのぞいてみました。

ビデオは、政府 拉致問題対策本部が作成した「めぐみ 短縮版」です。

このビデオは、昭和52年、当時中学1年生だった横田めぐみさんが、学校からの帰宅途中に北朝鮮当局により拉致された事件を題材に、残された家族の苦悩や、懸命な救出活動の模様を描いたドキュメンタリー・アニメです。

ある日突然、自分の娘が学校の部活動から帰ってこない・・・。

幸せな家族の時間が、非人道的な拉致という行為によって一瞬で崩れてしまう現実を知り、子供たちも真剣な表情でビデオに見入っていました。

ビデオ視聴後は、担任に促され、校長からも子供たちに補足説明しました。

・韓国と北朝鮮の建国の経緯

・韓国と北朝鮮は、現在も戦争状態が継続していること

・日本人が拉致された理由 など

東京都教育委員会では、「北朝鮮による拉致問題」を人権課題の1つとしており、様々な指導資料、啓発資料を紹介しています。

本校の6年生も、こうした資料を活用しながら、拉致問題への理解を深め、人権に対する意識を高めています。【校長】

児童朝会

本日(5月23日)の朝の時間、オンラインで児童朝会を開催いたしました。児童朝会には、本校のオリジナルキャラクター「サクラモチ」と「ウリ―」、そして山都町立潤徳小学校の校長先生からいただいた「くまモン」も一緒に参加しました。

<表彰>

各種大会で、優秀な成績を収めた子供たちを顕彰しました。立派なトロフィーが授与されました。

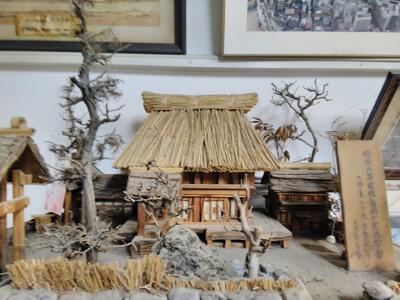

<校長先生のお話① 潤徳の歴史について>

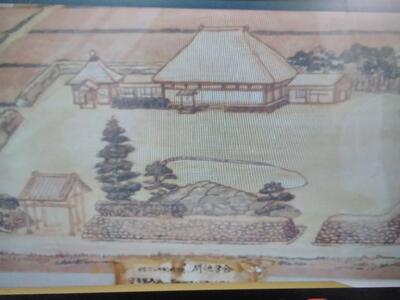

今年、150周年を迎えた本校の歴史について、資料を画面共有しながらお話をいただきました。

この絵は、潤徳小学校の前身となる「潤徳学舎」を描いたものです。「潤徳学舎」は、明治6年(西暦1873年)5月12日に、現在の三沢の地に誕生しました。

これは、「潤徳学舎」の模型です。校長室に保管されている、貴重なものです。

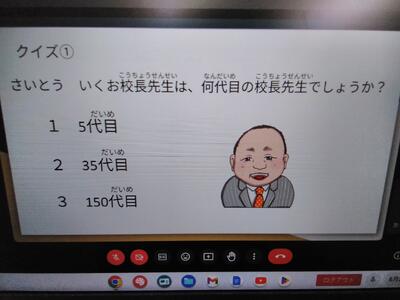

さて、ここでクイズです。「さいとう いくお校長先生は、何代目の校長先生でしょうか?」

子供たちは、正しく答えることができたでしょうか。

この写真は、校長室の様子です。校長室には、歴代の校長先生のお写真が壁一面に飾られています。この写真が、先ほどのクイズの答えのヒントとなりそうです。

様々な写真を見ながら、潤徳の歴史を振り返りました。

こちらは、開校80周年(昭和27年)の航空写真です。学校の場所も、今とは違い、現在の高幡交差点の隣、農協の建物付近にありました。

これは、開校130周年(平成15年)の航空写真です。まだ、図書室があるプレハブ棟がありません。

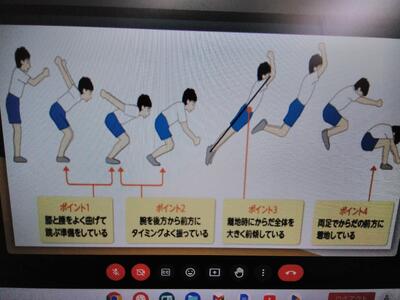

<校長先生のお話② 6月の体力向上月間について>

6月上旬には、全国体力・運動能力、運動習慣等調査が行われます。昨年度の本校の記録を基に、今年度は「立ち幅跳び」に重点を置いて、「立ち幅跳び強化トレーニング~150周年に向けた飛躍~」を合言葉に全校体制で取り組むことにいたしました。

子供たち一人一人が、昨年度の自身の記録より成長が感じられることを願っています。

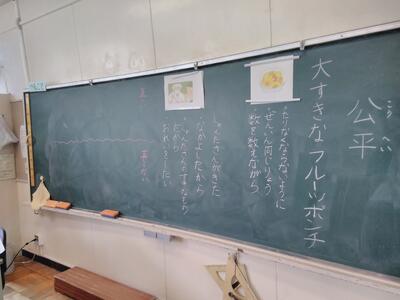

道徳「大すきなフルーツポンチ」(2年)

本日(5月22日)の4校時、2年生のある教室では、道徳の授業が行われていました。

2年生の子供たちは、「大すきなフルーツポンチ」という教材を真剣に読んでいます。「大すきなフルーツポンチ」と言う教材は、給食当番のぼくが仲良しの子にだけフルーツポンチを多くよそってしまうというという内容の物語のようです。

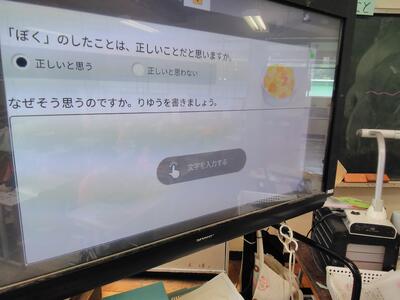

教材を読んだ後、この「ぼく」の行動は、正しいか正しくないか、思考を深めます。

まずは、個人で考えます。一人1台端末に、自分の考えを選択し、その理由を入力していきます。

ローマ字の学習をしていない2年生は、タッチペン機能を活用して、文字入力をしていきます。

入力を終えた児童は、他の友達の意見を一人1台端末で確認していきます。児童によっては、コメント機能を活用し、オンライン上で交流を図っています。

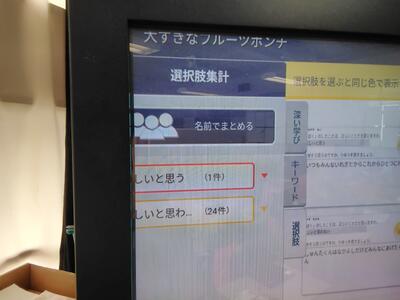

次に、全体で考えを交流していきます。

子供たちが選択した状況は、すぐに集計し、掲示することができます。瞬時に児童の意見を集計したり、それを基に話合いを行ったりすることができるのは、一人1台端末を活用するメリットです。

このように、本校では、ICT機器の積極的かつ効果的な活用を推進しています。

今年度も、子供たちの「笑顔」のために、教師同士が研鑽を積み、よりよい授業づくりを模索していきます。

日野市市制60周年 開校150周年記念6年生社会科見学(東西潤徳小学校コラボレーション〜国会議事堂等編〜 )

社会科で日本の政治について学んでいる6年生。

今日は、その中心となる国会議事堂等を見学しました。

来月に日光移動教室を控えた6年生。

予行演習も兼ねるつもりで見学に臨みます。

さて、日本中の6年生が現在、社会科で日本の政治を学習しているわけですが、国会議事堂、最高裁判所、各省庁などの「三権」に関わる場所を見学できるのは、東京周辺の小学校だけです。

5/2に、5年生の「日本の気候」で山都・潤徳小の6年生には、ゲストティーチャーでお世話になりましたので(詳しくは、こちら)、今回はお返しに”生国会議事堂等”を中継するコラボレーションを企画しました。

バスの中で、山都・潤徳小の池部校長先生とリモートで打合せです。

さらに、池部校長先生は、1号車の6年生に対して、朝のあいさつをしてくださいました。

それに対して、朝にも関わらず、恒例の「こ・ん・に・ち・は〜」で返す子供たち(笑)

国会議事堂に着き、見学開始です。

山都・潤徳小の子たちは、今日は体力テストに取り組んでいます。

「見学、行ってきま〜す!」

と手を振る子供たちです。

衆議院の議場や各会派の控室など、テレビでおなじみの場所を見学し、子供たちも興奮気味です。

現在の社会の学習内容は難しく、教室で顔をしかめている子供たちも立法府である国会議事堂を背にして、テンションが上がります。

校長「国会議員になれば、正面玄関から国会議事堂に入れるよ。」

6年生A「そうか・・・将来、なってみようかなぁ。」

校長「ひょっとしたら、岸田首相に会えるかな?」

6年生B「わぁ!サインもらおう!」

6年生C「え、今、広島にいるんじゃない?」

正解!現在、サミット対応中です。

今回は、「参議院特別体験プログラム」を経験することができました。

希望してもなかなか予約できないのですが、開校150周年にふさわしく、まさに特別な体験です。

6年生全員が国会議員役になり、議員立法として内閣府の委員会に付託された「未成年者喫煙・禁酒法改正案」について審議を行った上、本会議で採決を行い、法案が成立するまでを模擬体験します。

議長の発声により、全員が座席前にあるボタンを押し、賛否の意思を明確にします。

粛々と議事を進め、無事、法案は成立しました。

この特別体験プログラムの様子は、山都・潤徳小にも配信しました。

きっと、社会科の学習に役立つことでしょう。

体験が終わると、ポツポツと雨が降り始め、残念ながら昼食はバスの中でとりました。

本来、皇居周辺を散策する予定でしたが、楠木正成公の像の付近のみを歩きました。

(校長は、散策の間に二重橋付近まで行って、山都・潤徳小向けの配信を行いました。熊本からは、めったに行くことのできない場所なので、サービスです。)

後半は、雨模様となったため、車窓から各省庁や最高裁判所等を見学したうえで、早めの帰校となりました。

しかし、日本の小学校6年生の中でもめったにできない見学や体験ができたことから、多くの子の表情は満足そうでした。

団体行動もきちんとできたことから、日光移動教室に向けてのよいステップにもなったようです。

(山都・潤徳小の子たちが、国会議事堂等の様子を見ている記事は、こちら)【校長】

委員会発表集会

本日(5月18日)の朝の時間に、オンラインで第1回の委員会発表集会が開催されました。発表があった委員会は、次の3つです。

<代表委員会>

<給食委員会>

<飼育委員会>

発表をする委員会代表の児童は、オンライン中継を行う教室に集まり、発信するクロームブックに向かって説明を行います。

児童は、教室で発表の様子を視聴しています。

委員会発表は、委員会の組織や活動内容など多岐に渡ります。

例えば、代表委員会では、次のような発表をしていました。

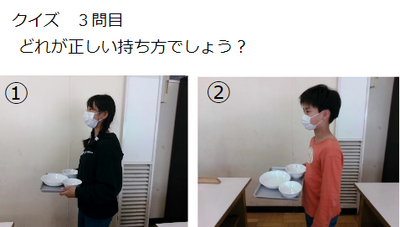

発表原稿やスライドを作成している高学年の児童は、低学年の児童にも親しみがもてるよう、次のようにクイズを盛り込む工夫をしています。

視聴している児童は、正しい番号を指で表現するなどして、楽しみながら動画を視聴していました。

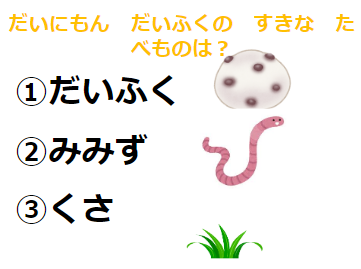

飼育委員会の発表では、本校で飼育している烏骨鶏の「大福」について、詳しく説明をしていました。

潤徳小学校オリジナルマスコットキャラクター「サクラモチ」のモチーフです。

大福にまつわる次のような問題が出題されました。

皆様は、このクイズの正解はおわかりでしょうか?

このように、本校では11ある委員会について、朝の時間を活用して紹介する機会を設定しています。

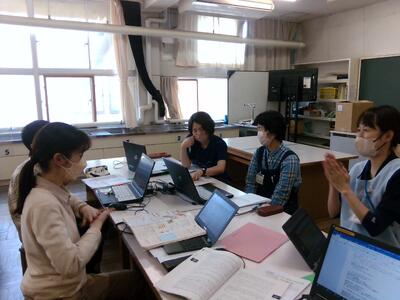

対話的な学びをどう実現していくか~一人一台端末の活用~【研究推進委員会より】

今年度、潤徳小学校では

「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookを活用した対話的な学びの実現~

という研究主題のもと、授業改善を進めています。本日は第二回目の校内研究会がありました。

校長からは

「前回5年生でChromebookを活用した熊本との交流授業を行いました。授業は、熊本の潤徳と日野の潤徳の気候を比較するというものでした。実際に熊本に住む子供たちから聞いて知るということは、子供にとってとても印象深いものです。

南にあるのに、日野市よりも平均気温が低い、という意外性から『なんでだろう?』という問いが生まれ、主体的な学びに繋がっていく。空間的な制限を越えて学び合いができる利点も活かしながら、毎日の授業改善に生かしていただきたいと思います。」

との話がありました。

潤徳小学校は、日野市教育委員会から、山都・潤徳小との「東西潤徳小学校コラボレーション」交流授業が特色ある教育として認められ、「令和5年度日野市教育委員会特色ある学校づくり支援事業対象校」に選ばれています。

その後、低・中・高学年・専門科目ブロックに分かれて、今年度の研究授業に向けて話し合いをしていきました。

今年度も一人一台端末を積極的に活用していきますが、一番大切なのは子供たちの学ぶ姿・学び合う姿です。発達段階に応じて、子供たちの学び合いの様子がどのようなものであることが望ましいのか、それをサポートする上でICTがどのような役割をもっているのかについて話し合いを進めました。昨年度よりもさらにレベルアップした授業実践ができるよう教員一同研鑽をしています。

令和5年度の校内研究の様子

4月6日:令和5年度の校内研究が始まりました【研究推進委員会より】

熱中症予防に向けて

こちらは、今日の10時20分、中休み直前の暑さ指数(WBGT)測定器の数値です。

日なたでの気温は、36.5℃となっています。

しかし、WBGTの数値は27.1で「警戒」レベルなので、通常どおり、校庭での外遊びが許可されることになりました。

WBGTの数値は、湿度が低いと抑えられるのです。

このように、大型連休以降、本校では、毎日、8時・10時・13時に数値を測定し、校庭等での活動について協議を行っています。

当然ながら、外遊びの許可が出ると、多くの子供たちは元気に校庭で遊びます。

一方、教員は、校内、校舎外で見守り体制を組み、子供たちが遊ぶ様子を注意深く観察します。

また、養護教諭も、体調の変化を訴えた子に対し、迅速に対応します。

今日は、1年生が大木島公園へ遠足に行きました。

気温が高くなる予報が出ていたため、昨日の夕方、管理職と引率する教員が協議を行いました。その協議内容を踏まえ、今朝のWBGTの数値等を確認し、予定を大幅に繰り上げ、8時半に学校を出発するように変更しました。

帰校するのが早まったため、教室でお弁当を食べることになりました。

公園の自然の中で食べさせたかった思いはありますが、子供たちの安全を優先しました。

体育では、説明を聞く際は、日陰に入って話を聞いています。

運動時はマスクを外すことやこまめな水分補給についても強く指導しているところです。

昼休み前には、スプリンクラーで校庭に放水しました。

しかし、数分後には乾いてしまい、「焼け土に水」という感じになっています。

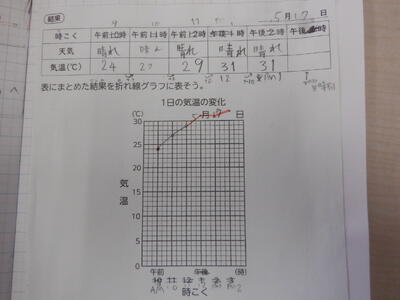

4年生は、理科の「天気と気温」の学習で、1時間ごとに百葉箱の温度計の数値を調べていました。

今日は、午前9時は24℃、午後2時は32℃になったようです。

晴れの日の気温変化を学習する絶好の日和になりましたが、教科書のサンプルのグラフ用紙には、気温が30℃までしか記入できないようになっており、午後の気温は、グラフ用紙からはみ出して書き入れることに・・・。

教科書も、5月で真夏日になることを想定していないようです。

このように、学校では、子供たちの生命を守るために「厳戒態勢」で臨んでいます。

だいたい、9月末までは、このような生活が続くことになり・・・日々の気象状況に目が離せないようになります。

最近は、普段の生活の中でも、子供たちの生命の安全を考えなければならない場面が増えてきています。

地球規模の気候変動の影響もあるのでしょうか。

広島サミットでも議論していただきたいものですねぇ。【校長】

遠足(1年)④

空調設備の整った教室で、お待ちかねのお弁当の時間となりました。

机を寄せて、座れる場所を確保します。

子供たちは、自宅から持参したレジャーシートを広げ、その上でお弁当をいただきます。

<1組>

<2組>

<3組>

<4組>

大木島自然公園でお弁当をいただくことはできなかったけれど、いつもとは雰囲気の違った昼食となり、子供たちはうれしそうにお弁当を食べていました。

保護者の皆様には、お弁当や水筒をはじめとした持ち物の準備をしていただきまして、誠にありがとうございました。

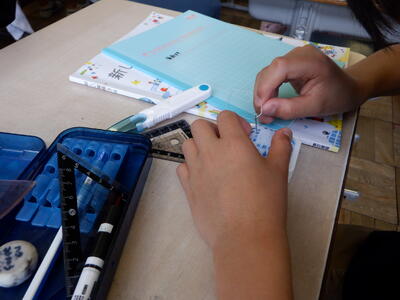

初めての裁縫

5年生は、新しく始まった家庭科に取り組んでいます。

今日、授業を見た学級では「ひと針に心をこめて」の単元で、初めて裁縫箱を使った学習に取り組んでいました。

今日の授業では、針に糸を通すことと、玉結びにチャレンジします。

苦戦するかな・・・と見ていると、思ったより糸通しはクリアです。

一方、玉結びにはちょっと苦労している子も見られます。

家庭科専科の演示を見ながら、何回も挑戦していました。

子供たちの作業を見ていると、自分もやってみたくなりました。

針に糸を通してみます。

こうして見ると、指の太さとしわが気になります・・・。

何とか針に糸が通りました!(10秒近くかかりましたが・・・)

「また、老眼が進んだな。。。」

と実感する時間となりました。

子供たちも早く慣れ、手縫いのよさを感じてほしいと思います。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)