文字

背景

行間

日誌

嵐の2日目

天気予報が当たってほしくなかったのですが、今日の午前中は、あいにくの強雨、強風の天候となりました。

せっかく、昨日は晴れやかな入学式を終えたばかりの1年生たちですが、早くも厳しい状況となってしまいました。

しかし、もう、幼稚園児、保育園児ではありません。

登下校も含めて、自分のことは自分でできなければならないのが1年生です。

というわけで、何とか校舎にたどり着いた1年生たち。

ちゃんと、昨日の入学式で校長が話していたことを覚えていて、「おはようございます」とあいさつしてくれました。

でも、雨の日は、やらなければならないことがたくさん!

下駄箱も傘立ても場所がよく分かっていない1年生たちにとっては、とてもハードルが高くなっています。

すると、見るに見かねた6年生たちが自発的に声をかけていきます。

6年生A「何組か覚えてる?」

6年生B「傘、貸して。巻いてあげるから。」

6年生C「長靴、どこに入れればいいか知ってる?」

6年生D「自分の教室にどうやって行けばいいか分かる?」

多くの6年生、教員が総出で1年生の世話を行います。

早く登校した上級生の子たちも、1年生優先でじっと待っています。

予定では、6年生は、今日、1年生のお世話の仕方や役割分担を決めて、明日から組織的なお世話を行うことになっていましたが、この状況ですので、次々にお世話を手伝ってくれました。

ふと気付くと、6年生がびしょ濡れになりながら1年生のお迎えをしています。

何と奉仕精神にあふれた6年生たち!

感動ものです。

校門の方には、心配そうに見つめる保護者の方々がたくさんいらっしゃいました。

1年生のわが子を学校まで送ってくださったのでしょう。

ありがたい限りです。

1年生は、教室に行っても、ランドセル等から荷物を出し、ロッカーにしまったりする作業を行わなければなりません。

1つ1つの作業を、説明を聞いて覚えていきます。

教室に全員揃ったところで、学校生活の約束を聞いたり、道具箱などの身の回りの物の使い方の説明を受けたりします。

覚えることがたくさんです。

6年生は、昨日の入学式の片付け作業も行います。

あっという間に最高学年の顔つきになってきました。

1年生だけでなく、他の学年も6年生以外はクラス替えがあったため、新たな担任、新たな友達との生活が始まります。

どの学級もちょっと緊張気味です。

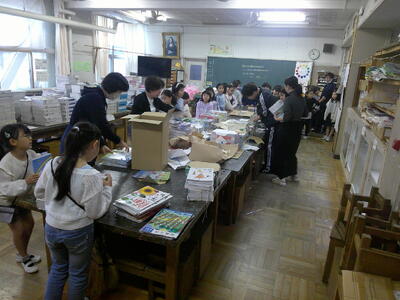

新たな教科書も配布します。

たくさんの教科等がありますから、分担して教室に運んでいきます。

今日は事実上の学校生活の初日ですから、細かく学級の様子を見たかったのですが、中学校の入学式の日なので、校長は三沢中、副校長は日野三中に出かけました。

三沢中の新入生は200名を超えます。

本校の卒業生の顔もたくさん見えました。

来賓紹介の際、新入生に「笑顔で頑張ってください!」と一言、声をかけました。

本校に在籍していた際、「笑顔招福」と繰り返し話をしていましたので、その意図が分かったのでしょう。多くの本校の卒業生が私を見て、ニコッとしてくれました。

充実した中学校生活を送ってほしいものです。

もう、三沢中の生徒になったので、式中の写真を撮ることができず、ちょっと残念。文字だけの紹介ですみません。

中学校の入学式から戻ると、1年生は帰り支度を始めていました。

今日からしばらくの間、コース別下校をすることになります。

雨が降っているので、廊下でコースごとに分かれます。

1年生A「校長先生、さようなら」

1年生B「校長先生、また明日ね!」

つぶらな瞳で、校長に別れのあいさつをしていく1年生たち。

かわいい!早くも目の中に入れても痛くなさそうです。

コース別下校の解散場所まで送っていった担任や専科の教員が学校に戻ってきて、「たくさんの保護者の方が解散場所まで迎えに来てくださっていました。」と私に報告していました。

この激しい雨の中・・・申し訳ございません。

明日からは、しばらく晴れの日が続く予報ですので、通常の登下校ができるようになりそうです。【校長】

令和6年度入学式

始業式が終わった後、すぐに入学式の準備に入ります。

ずいぶん昔のように感じてしまいますが、昨年度の入学式は「コロナモード」で実施されていました。

しかし、今年度は、ようやくほぼ以前の形式で行うことができるようになりました。

そこで、6年生が入学式の受付補助を行います。

名札をつけてあげるのも6年生の仕事。

身を委ねる新1年生たちです。

そして、手をつないで、1年生の教室まで連れていきます。

保護者の方と離れ、不安そうな1年生も手をつながれ、おとなしくついていきます。

一方、2年生も始業式終了後、下校せずに音楽室に集まりました。

入学式終了後の「歓迎のセレモニー」を担当しているのです。

セレモニー内で歌う、校歌などの練習を大きな声で頑張っていました。

入学式が始まりました。

「さんぽ」のピアノ伴奏で、緊張しながら入場してきた1年生たち。

ちゃんと自分の椅子に座って、式に臨むことができています。

校長の話です。

始業式に続き、「校長先生との3つの約束」をする大事な場です。

校長「潤徳小学校の子供は、この3つの約束を必ず守るのです。みなさん、約束できますか?」

1年生たち「はい!」

1年生たちもちゃんと約束を守ってくれそうです。

担任紹介です。

1年間、一緒に生活する担任と初顔合わせです。

入学式終了後、2年生による「歓迎のセレモニー」を行いました。

「やあ!」の歌を元気に歌い、簡単な学校紹介の呼びかけをしました。

それまで、大人の話が続き、ちょっと疲れ気味だった1年生たちも目を輝かせて2年生たちの出し物を見ています。

最後は、2年生が本校の校歌を歌って、お手本を示しました。

1年生の3学期から、秘密練習を繰り返してきた新2年生たち。(詳しくは、こちら)

春休みをはさんでも、ちゃんと忘れていませんでした。

「先輩」として、とても立派な発表でした。

退場するまで、きちんと式に参加することができた1年生たち。

とても立派な態度で、明日からが楽しみになりました。

しかし、どうやら、明日は、強い雨の中でのスタートになりそうです。

さらに、今週は、5日間連続の登校になります。

1年生にとっては、ちょっと厳しい船出になりそうですが、きっと、「雨降って地固まる」ということになるでしょう。

潤徳小の2年生以上の子供たち、教職員全員が新たな仲間たちを歓迎しています!【校長】

令和6年度第1学期始業式

今年度のスタートは、春らしいおだやかな天候の中で迎えることができました。

そして、いつ以来でしょう。桜も満開です!

最近は、「卒業式に満開」ということが続いてきていましたので、久し振りに、いつもの「学校の春」が戻ってきた感じです。

しかし、子供たちには、あまり、桜の花は目に入らないようです。

旧担任等から受け取るクラス分けの紙を見て、大興奮です。

新しい学年、学級のところに整列して、1学期の始業式を開始しました。

最初は、校長からの話です。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」を学校の柱にすること、「校長先生との3つの約束」を今年も守ってほしいことなどを話しました。

続いて、異動者、初任者等の本校に着任した教職員の紹介をしました。

紹介するたびに、自然に拍手が起こったり、「よろしくお願いします」などの声が上がったりします。

春休みをはさみましたが、やっぱり、本校の子供たちは素直でかわいい!

続いて、緊張の担任発表!

発表するたびに該当の学級から大きな歓声が上がります。

代表児童の6年生たちが「今年度の抱負」を発表します。

笑顔で挨拶すること、1年生のお世話を頑張りたいこと、歴史の勉強を頑張ること、たて割り班のリーダーとして下級生を引っ張ることなど、6年生らしい決意が語られました。

校歌を歌い、始業式を終えた後、転入生の紹介を行いました。

4人の新しい仲間を迎え、今年度は全校児童710名でのスタートになります。

最後は、新しい学級ごとに分かれ、担任から明日以降の指示を受けます。

新しい1年の始まり、ワクワクする気持ちでいっぱいになりました。【校長】

教職員は研修漬け!

現在、春季休業期間中です。

本日、新年度準備のため登校した新6年生以外は、まだ春休みを満喫していることでしょう。

しかし、教職員は違います。

1学期、そして、今年度全体の準備をこの期間に行わなければなりません。

分刻みのスケジュールで様々な会議や研修が実施されます。

今日の午後は、まず、アレルギー研修が行われました。

1学期がスタートしたら、すぐに給食が始まります。

研修開始にあたり、校長から、アレルギー反応による事故を防ぐ、また、発生した場合、速やかにかつ適切に対応し、子供たちの生命を守れるよう、真剣に研修を受講するように教職員に話をしました。

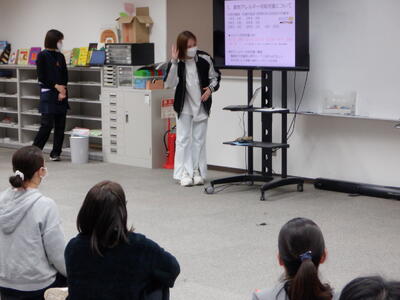

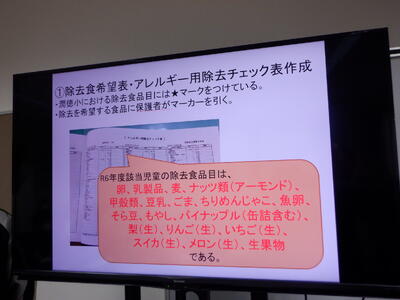

まずは、本校の栄養士から、本校児童のアレルギーの実態等について話がありました。

本校では、給食で、アレルギーの対応が必要な児童が年々増加する傾向にあります。

写真のように、除去食品目も多数にわたっています。

献立を作成する際も、こうしたことを考慮していかなければならないので、大変な作業になります。

続いて、養護教諭から、アレルギー反応があった場合の対応について説明があります。

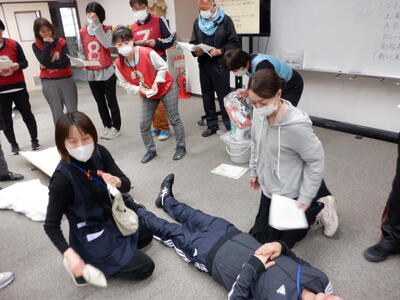

エピペン(医師の治療を受けるまでの間、アナフィラキシー症状の進行を一時的に緩和し、ショックを防ぐための補助治療剤(アドレナリン自己注射薬))を打つ練習もします。

児童の生命がかかりますから、複数体制で、マニュアルに基づいて慎重に処置を行います。

さらに、管理職が不在の場合を想定し、実際にアレルギー反応の中でも特に重篤な状態であるアナフィラキシーになり、エピペンを打つまでのロールプレイをグループごとに行いました。

校長も児童役になりました。

迫真の苦悶の表情の中、無事、エピペンの処置を受けることができました。

新学期が始まりましたら、アレルギーでの配慮が必要な児童の保護者の方との面談を実施しますので、ご協力をお願いいたします。

最後に、嘔吐物があった場合の処理の方法を養護教諭から学びました。

続いて、ICT研修を行いました。

児童が、1台ずつ端末を持つ時代。

指導する教員がICTの知識をもっていないと、活用を図ることができません。

GoogleのClassroom、Meet、Formsなどのよく使う機能や授業支援の「ミライシード」などについて説明を受けます。

本校に異動してきた教員、初任者等は、初めて聞く内容も多いですから、一つ一つ確認しながら話を聞いています。

1回の研修だけでは、全部を理解することは難しいものです。

学年等で協力しながら、日々、研修を積んでいきます。

・・・というわけで、教職員は準備と研修に追われます。

一方で、「働き方改革」も求められる時代ですから、管理職としては、非常に頭の痛いところです。

しかし、万全の準備をして、子供たちを迎えたいと思います。【校長】

令和6年度スタート!・・・の準備

4/8(月)、いよいよ、令和6年度第1学期始業式、入学式が行われ、今年度の教育活動が本格的に始まります。

今日は、新6年生がひと足早く登校し、新年度の準備を教職員と一緒に行いました。

まず、校長の私から、最高学年としての心構えについて話しました。

校長「『子供たちがつくる学校プロジェクト』の中心はみなさんです。6年生は『人の役に立つ喜び』を感じる学年です。1年生から5年生のリーダーとしてしっかり取り組んでください。最高の6年生を目指して頑張りましょう!」

大きくうなずく6年生たちです。

6年生は、仕事分担に基づき、机・いすの調整、新1年生の教室準備、下駄箱や入学式会場の清掃、配布物の準備など、てきぱきと仕事をこなしていました。

一生懸命働く6年生の姿を見て、開校151年目を迎える本校は、今年も「笑顔招福」の年になること間違いなし!と強く感じました。

6年生のみなさん、ありがとう!

新しい1年生、そして、進級してたくましくなった2年生以上の子たちに会えるのが楽しみです。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)