文字

背景

行間

日誌

避難訓練(2月)

2月になり、立春はもう間近です。

「最強寒波」も少し峠を越え、日差しも心なしか強くなってきたように感じます。

昼休みには多くの子が校庭に出て遊んでいます。

図書室で読書にいそしむ子供たち。

教室でも思い思いに過ごしています。

1年生A「校長先生、見て!(自作の)シールを作ったの。」

このように、子供たちがバラバラになって過ごしていると・・・。

副校長「訓練、訓練。地震です!・・・」

との緊急放送が入ります。

1秒もしないうちに、机の下に身を隠す子供たち。

これまで行ってきた避難訓練の成果です。

校庭で遊んでいた子たちも真ん中に集まっていきます。

教室にいた子たちも、担任ではなく、各階にいた教員の指示に従って校庭に出ていきます。

避難が完了し、校長からの講話です。

・今回は、昼休みに地震が起きた場合の訓練を行った。

・いつも話しているとおり、地震などの災害はいつ起きるか分からない。どんなときでも落ち着いて行動できることが重要である。

・特に休み時間など、学級外で過ごしているときは、担任の先生がそばにいるとは限らない。近くにいる先生の指示に従って行動できるようにしなくてはならない。

・全員の人数確認ができないと、先生たちは、けがなどをして校内に取り残されている子がいるのではないかと心配してしまう。まとまって避難できるように心掛けてほしい。

また、避難訓練とは関係ありませんが、インフルエンザ等に罹患し、欠席する児童が増えていることから、うがいや手洗いの励行、十分な睡眠と栄養摂取について全校児童に呼び掛けました。【校長】

2+1はいくつ?

今日は、東京珠算教室連盟の方においでいただき、3年生を対象としたそろばんの授業が行われました。

算数の教科書では教材として扱われているそろばんですが、指導する教員も日常的にそろばんを使うことは少なくなっています。

こうして、外部の方に講師としてご指導いただくことも多くなりました。

子供たちも大半が初めてそろばんを使うようです。

最初ですから、そろばんの歴史や1玉、5玉の基本的な動かし方などについて学びます。

実際にそろばんを使って計算をしてみます。

テキストを見ると「2+1」、「1+3」、「5+4」などの計算が書かれています。

これは、からかいたくなります。

校長「あれぇ、土日で休んでいたら、たし算が分からなくなっちゃたの?」

3年生たち「分かるもん!(怒)」

3年生A「そろばんで計算しないとダメなの!」

校長「じゃあ、この計算を間違えたら、1年生に逆戻りだね。」

3年生B「それもいいかもなぁ。午前授業多いし・・・。」

お望みなら、そうしてあげましょうか?(苦笑)

今日は、くり上がりやくり下がりのない計算です。

しかし、実際に玉を動かすのに抵抗感がある子もおり、講師の方の個別指導にも熱が入ります。

何とか今日の課題を全部クリアできた3年生たちです。

講師の先生「潤徳小の子は、とても賢いですね。なかなか全員はクリアできないんですよ。」

お誉めいただきました。

そろばん学習が終わった次の時間には端末で作業をしている学級もあります。

校長「パソコンが使えるんだったら、そろばんを使って計算しなくてもいいんじゃない?」

3年生C「そりゃ、そうだなぁ。」

でも、講師の先生はこんな話をしてくださっていました。

講師の方「電卓で計算したときは、間違えると最初から計算し直さなければなりませんが、そろばんは、計算の途中からやり直すことができます。」

計算のプロセスを理解することがそろばんの学習では重要なのです。【校長】

理科の実験、花盛り

寒い冬、生き物や植物は観察しにくい時期ということもあり、教科書の構成は室内での実験が必要な内容が目立ちます。

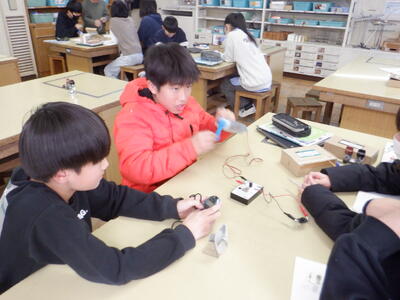

「磁石のふしぎ」を学習している3年生、

N極、S極の関係について実験して調べています。

消しゴムを間においても引き合うのか・・・。

極同士で引き合ったり、反発し合ったりする性質を使って、磁石をゆらゆら揺らして遊んでいるペアもいます。

3年生A「S極とN極がくっつくから・・・SNSだね!」

現代の子は覚え方が違います。(笑)

実験で得た結果をまとめ、考察することも理科の大事な学習です。

一方、4年生は理科室で実験準備です。

コンロを出して、火を使うようです。

校長「いいなぁ!お肉を焼くの?」

4年生A「違います!」

校長「お鍋にするのかな?」

4年生B「違うよ!(怒)」

校長に構わず、真剣に準備を進める4年生たち。

金属の棒にろうを塗って、火にかけると・・・

だんだんとろうが溶け、広がっていきます。

金属の温まり方を視覚的に確かめる実験なのです。

1・2時間目の4年生の実験が終わると、3・4時間目は6年生がやってきました。

豆電球と発光ダイオード(LED)の使う電気量の差について実験するようです。

同じ秒数、手回しモーターを回し、豆電球と発光ダイオードそれぞれが点灯する時間を比較します。

ストップウォッチを手に、正確に計測します。

AIの発達などの影響で、電力需要が急増していると言われる中、発光ダイオードの使用などを通して省電力につなげていく必要がありそうです。【校長】

いつからが「昔」?

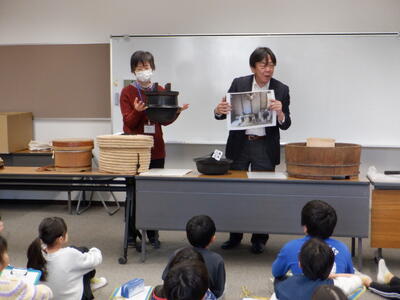

社会科で「わたしたちの日野市の歩み」を学習している3年生。

今日は、日野市郷土資料館の2名の方においでいただき、昔の生活道具などについてご紹介いただきました。

「十年一昔」などと言います。変化の激しい現代においては、去年のことでも「昔」と感じることもありますが、今日ご紹介いただく昔の道具は、電気やガスを使うことが一般的ではなかった、およそ70年以上前、昭和30年代以前のものとなります。

大きく、「料理」、「洗濯」、「照明」の3つのカテゴリーに分けて道具の説明をいただきました。

例えば、お米を炊いて食事にするためには「羽釜」、「かまど」、「おひつ」、「おひつ入れ」が必要になります。

しかし、現代は、電子炊飯器のボタン1つで加熱から保温までを行うことができます。

さらに、昔は、火の番をしなければならず、お米が炊き上がるまで火のそばを離れることができませんでした。

道具が便利になるということは、多機能化、省力化するということなのです。

ちょっと「新しい道具」になりますが、カセットデッキの紹介もありました。

資料館の方「カセットテープを入れて、スイッチを押すと音が出てくる仕組みで・・・」

ちょっと、反応の悪い子供たち。

資料館の方「カセットテープ、見たことない人はいますか?」

半分以上の子の手が挙がります。反応が悪いわけです。

もうカセットテープも知らない世代なのですね。

校長は、カセットテープを入れたウォークマンで音楽を聴きながら歩く、ナウい若者だったのですが・・・。(苦笑)

子供たちから多くの感想や質問も発表されます。

3年生A「たらいから水は漏れないんですか?」

よく見ると、たらいの継ぎ目には隙間が空いています。そこに目を付けた質問です。

資料館の方「たらいに水を入れると、木が膨らみ、隙間がふさがるので水が漏れないんですよ。」

最後は、間近で昔の道具を見せていただきました。

群がる子供たち。

「羽釜」を持って、「重い~」などど歓声を上げていました。

日野市郷土資料館の皆様、貴重な道具を持参していただき、ありがとうございました。【校長】

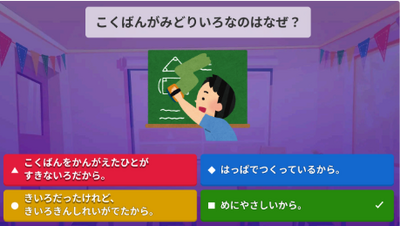

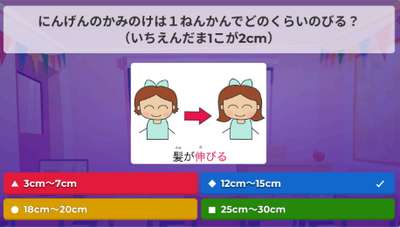

【子供たちがつくる学校プロジェクト】激突!学級対抗クイズバトル!!

今朝は、集会委員会によるオンライン児童集会が行われました。

内容は、「Kahoot!」を使った、クイズ集会です。

空き教室からの生中継になります。

各学級がエントリーしたことを確認して、集会スタートです。

今回は「いろいろクイズ」です。

クイズに答えると、雑学の知識が得られるという、知的な企画です。

全部で10問出題され、正答率で競います。

制限時間内に学級の意見をまとめなければならないので、各担任は、挙手の様子を見て代表して解答を入力します。

正答になると、大歓声です。

後半の問題は難問も出題されます。

制限時間にクラスの意見をまとめるのも大変になってきます。

最後のクイズは校長問題です。

(いったい、この答えを知ることが何の雑学になるのか・・・)と、出題される本人は思いますが、なぜか、校長のプライベートの切り売りはよく行われます。(苦笑)

正解、不正解、どちらでも各学級から歓声が上がり、朝から盛り上がるスタートになりました。

担当の集会委員たちは、集会に向け、インターネットや本などで「ネタ」を集め、クイズを作ったとのことです。

「Kahoot!」による問題作成も自分たちで行い、「デジこれ」実践校として、児童のICT活用能力の高さも光ります。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)