文字

背景

行間

日誌

委員会発表集会

5月から継続して行っている委員会発表集会。

今朝も、3つの委員会が発表を行いました。

栽培委員会です。

毎日、花壇の世話などを頑張ってくれています。

発表の中で、「花壇にある花の数はいくつあるでしょう。」というクイズがありました。

答えは何と約230本!

今日もプールの横できれいに咲いています。

放送委員会です。

1日5回ほど放送委員会が放送を行う機会があります。

日替わりアナウンサーとして活躍しています。

放送室内の紹介がありましたが・・・放送室内の機器はちょっと古く、昭和のテイストを感じます。

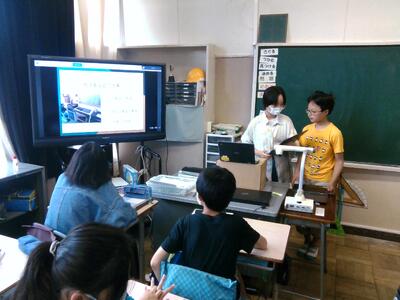

保健委員会です。

トイレットペーパーや石けんの補充、休み時間の保健当番などの仕事の説明がありました。

子供たちは毎日、水道水の水質検査(残留塩素測定)を行っています。

「安心して水道の水を飲んでください。」との紹介もありました。

子供たち自身で安全を守る取組を進めています。【校長】

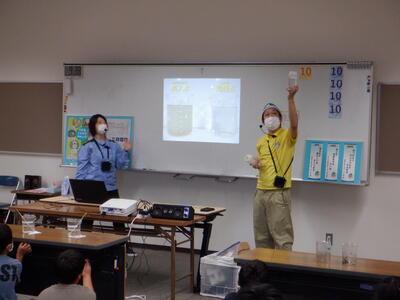

下水道アドベンチャー(4年)

本日(6月14日)の午前中、4年生が東京都下水道局の皆様による出前授業「みんなの下水道」を受けました。

子供たちは、水再生センターでどのように下水をきれいにしているのか、「沈殿実験」を用いて、下水処理への理解を深めました。

また、トイレットペーパーとティッシュペーパーをかき混ぜて比較する実験を行い、「水に溶けないものは流してはいけないこと」への注意と理解を深めていきました。

学習の終末には、映像を視聴しました。そして、下水道のために私たちができることは何か、皆で考えました。

本日ご来校いただき、4年生にご指導いただきました、東京都下水道局の皆様に感謝申し上げます。

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)21

無事に学校に到着しました。

この2日間、大きな事故、けがなどがなく、帰校できたことは大きな自信になることと思います。

わずかな期間でも、親元を離れるということは子供たちにとって大冒険です。

その冒険を仲間と協力して乗り越えることに移動教室の教育的な意義があります。

4年生の時には幼さを感じていた子供たちも、5年生になり、こうして大きな行事を経験することで、高学年らしさが身に付いてきたように感じます。

2週間後には6年生が日光移動教室に出かけますので、先輩の様子を見て新たな目標にしてほしいと思います。

保護者の皆様には、荷物の準備からお見送り、お出迎えなど様々な場面でご協力いただき、ありがとうございました。

また、今回、周年記念として動画配信にも挑戦しましたが、多くの保護者の皆様、山都・潤徳小の児童のみなさんにご参加、閲覧いただき、感謝申し上げます。(山都・潤徳小の児童のみなさんが閲覧している様子は、こちら)【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)20

談合坂SAに着きました。

最後の休憩場所です。

突然、大粒の雨が降りだし、大慌てでトイレから帰ってくる子供たちです。

ほぼ、予定どおり帰校できそうです。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念八ヶ岳移動教室(5年)19

小海線のJR最高地点にて、学年記念写真を撮りました。

最後の最後になって、ようやく八ヶ岳の山容が分かるようになりました。

これからは、日野に向かって戻ります。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)