文字

背景

行間

日誌

やっぱり、ダイエット、しなきゃ・・・

今月、特に障害のある方との交流やバリアフリーの考えについて学んでいる4年生。

今日は、福祉体験として、日野市社会福祉協議会 日野ボランティア・センター、手話サークルの皆様にご協力いただき、車椅子や白杖体験、手話の学習を行いました。

白杖体験の前に、アイマスクを着けて、「目が見えない感覚」を体験します。身近の物を触ってみて、区別することの難しさを感じます。

実際に2人1組になって、1人が案内役、もう1人がアイマスクをして白杖を持ち、教室から校庭まで出る体験をします。

互いに声をかけながら慎重に歩きますが、特に段差のあるところの難しさを感じていました。

手話の学習では、音が聞こえないときの生活の困り感について学び、そのうえで、コミュニケーションをとる方法を考えます。「手話」が注目されがちですが、身振り、筆談、口話、空書、指文字など様々な方法があり、複数の方法をとりながらコミュニケーションを図っていることを教えていただきました。

手話サークルの皆様は、口元が見えるマスクを着けていらっしゃいましたが、口の動きも重要であることを説明していただきました。

その後は、簡単なあいさつや文を手話で伝える方法を学びました。手話は、身近なゼスチャーにつながる動きも多く、子供たちも楽しみながら手話を学んでいました。

車いす体験は、体育館を使って行いました。

車いすの構造、動かすときに気を付けるポイントなどを学びます。

例えば、下り坂のときは、安全上、後ろ向きになって動かすことなどを教えていただきました。

その後は、2人組になって車いすに乗る人と押す人の役割を体験します。

たまたま参観していた学級の児童数が奇数だったので、「校長先生もやってみますか?」と声がかかりました。

「4年生で押すことができるかな・・・。」と一抹の不安がありましたが、せっかくなので、チャレンジです。

校長の心配をよそに、滑らかに車いすが動き出します。

校長「重くない?」

4年生の押し手の児童「はい。大丈夫です。」

車いすの性能に感心していたのですが・・・。

コースの途中にマットを置き、段差に乗る障害が設置されていました。

車いすを後ろに倒して、段差を乗り越えるのですが、押し手の4年生が倒そうとしても、なかなか後方に倒れません。

結局、周りの大人が助けることに・・・。

段差が何か所かあったのですが、全て手助けが必要な状況になってしまいました(涙)

3学期早々に「今年こそ、ダイエット宣言」したものの、例年どおり三日坊主になっているわけですが、あっという間に、「ダイエット宣言」を思い返すことになってしまいました。

老後に車いす生活になったときに、誰も私のことを押してくれないかもしれない・・・という暗い未来が頭をよぎります。

4年生は、多様な人が社会に参加する上での障壁をなくすことで、誰もが生活しやすい社会をつくることを意識して、これからも行動してほしいと思います。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜5年生交流編〜

1/18の記事で、山都・潤徳小と簡単に交流できる仕組みを構築したと記載しました。

この専用交流サイトを使い、本格的に交流を開始します。

今朝は、両校の5年生同士で交流を行いました。

昨年、連合音楽会の前に両校の6年生同士が交流した時は、校長の端末を介してオンラインで結ぶことしかできなかったため、私が端末を持ちながら各学級を回るという、アナログ的な手法を行っていましたが、今回は、専用交流サイトを使い、山都・潤徳小の高学年の教室と本校の5年生の各学級を円滑につなげることができました。

児童が登校した時からモニターに映像を流しておいたところ、子供たちが映像を送っている端末のところに集まってきます。

正式交流の前に自然交流が始まっている感じです。

チャイムが鳴った後、正式交流開始です。

今回は、山都・潤徳小の5年生の子たちが、スライドを使って、山都町と、山都・潤徳小の紹介をしてくれました。

山都町の概要や名所である通潤橋や円形分水、イベントの八朔祭、伝統芸能の清和文楽などの説明がありました。一昨日の教職員交流の際に「お勧めスポット」として挙げられた「幣立神宮」の紹介もありました。(山都町に関心のある方は、こちらをどうぞ)

続いて、山都・潤徳小の紹介がありました。

全校児童数は26名で複式学級、標高が500m近いところにあることを聞いて、本校の子供たちも、あらためて驚いていました。

また、東京の小学校では行くことのできない、長崎修学旅行の話など、行事の違いにとても興味をもっていたようでした。

発表を受け、質問タイムです。

日野・潤徳小5-1代表児童「山都・潤徳小の先生の人数は何人ですか?」

山都・潤徳小5年生代表児童A「12人です。」

日野・潤徳小5年生たち「おぉ~」(「少ないなぁ・・・」というリアクションです。)

すると、山都・潤徳小側から「日野・潤徳小の先生は何人ですか?」と逆質問が来て子供たちは大慌て。協議のうえ・・・

日野・潤徳小5-1代表児童「30人くらいです。」

すると、「もっと多いよ~!」と多くの子からツッコミが入ります。

本校は、正規教員以外にもたくさんの教職員がいるので、5年生からすると、どこまでが先生の範囲なのかバラバラな認識なのです。規模の大きな本校らしいリアクションです。

日野・潤徳小5-2代表児童「山都・潤徳小で一番おいしい給食は何ですか?」

山都・潤徳小5年生代表児童B「カレーです。」

日本全国、カレーのおいしさは共通のようです。

日野・潤徳小5-3代表児童「児童数が少ないようですが、運動会とか学習発表会とかはどうやっているんですか?」

この質問には、山都・潤徳小の5年生もちょっと戸惑ったようです。

山都・潤徳小5年生代表児童C「運動会のかけっこは、すぐに終わってしまいます。学習発表会も午前中に終わります。」

確かに、山都・潤徳小は5人以下の学年もあるので、かけっこはすぐに終わりそうです。

山都・潤徳小からも質問があります。

山都・潤徳小5年生代表児童D「芸能人に会ったことはありますか?」

笑いが起きます。

本校児童も何人か手を挙げ、代表1名が回答したのですが、ちょっとマイナーな感じで・・・。

東京の小学校というと、芸能人がうろうろしているイメージなのでしょうか?

最後は、全員で手を振り合ってお別れです。

15分ほどの交流でしたが、山都・潤徳小の5年生がしっかりと発表を行ってくれて、大変意義のある交流になりました。

来週以降も、学年ごとの交流が続きます。

両校の児童、教職員の輪が広がればうれしく思います。【校長】

(山都・潤徳小側から見た交流の様子は、こちらから)

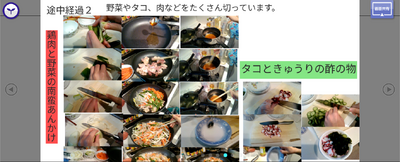

6年生家庭科 冬休みの課題

6年生の家庭科では、2学期に「まかせてね 今日の食事」の学習で献立を立てました。

献立を立てるためには、栄養バランスや好み、予算…などを考えなければいけません。

そこで、2学期に立てた献立を、実際に調理する課題を冬休みに出しました。(2学期の授業の様子はこちら)

自分で工夫して、調理の経過をスライドにまとめている子どもたちもいました。

意欲的に取り組んでいた様子をみると、とても嬉しい気持ちになります。

完成写真を見ると、栄養バランスや彩り、盛り付け方が一目瞭然です。

子どもたちのがんばりが伝わります。

振り返りでは、

「思ったより時間がかかってしまった」

「お母さんの大変さがわかった」

「楽しかった」「つかれた」

など様々でしたが、実際に調理したからこその微笑ましいエピソードばかりでした。

保護者の皆様のお力添えがなければ、

このような、学びの深い課題に取り組むことはできませんでした。

この場をお借りして感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。

第7回たて割り班活動

今朝は、たて割り班で遊ぶ日です。

室内遊びの班と、校庭遊びの班が半分ずつに分かれ、活動を行いました。

室内では、新たな「スピードじゃんけん」に取り組んでいる班がありました。

誰かとじゃんけんをして、5回勝ったら座ります。

教室中、じゃんけんの声でにぎやかになりました。

こちらも新しい遊び、「紙タワーゲーム」です。

班を3つのグループに分け、配られた紙を使って、一番高い作品を作ったところが勝ちです。

グループのチームワークが問われます。

寒い中ですが、外遊びの班もいっぱい体を動かして、楽しく遊びました。

異年齢での活動では、振り返りが大事です。

今回のたて割り班活動で、6年生が中心となって計画を立てるのは最後になります。

6年生への感謝の気持ちを発表したり、6年生から一言ずつメッセージを送ったりする班もありました。

次回から、5年生が計画を立て、運営していくことになります。

最高学年の引継ぎが進みつつあります。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜教職員交流編2〜

日進月歩で進歩する学校でのICT環境。

教員もその流れに乗り遅れないよう、本校では、月1回程度、ICTに関するOJT研修を実施しています。

毎回、本校の教員が講師になり、日頃の実践やワンポイントテクニックの紹介を行っているのですが、今日は、校長の私が立候補して、OJT研修の講師を行いました。

今回の研修の内容は、昨年から始まっている、山都町立潤徳小学校との交流を簡単に行う方法の紹介です。

実は、両校は、児童の使う端末も違えば、インストールされている授業支援ソフトなども違います。交流しようとしても、前提となる環境の違いが障害となっているのです。

そこで、ここ数か月をかけて、その障害をできるだけ少なくし、簡単に交流できるプラットフォーム作りを進めてきました。

そこで、今日の研修で、両校が簡単に交流できる方法について説明をしました。

まずは、短時間でオンラインでつながる手順を説明しました。

これまでは、接続するまでに何分もかかっていましたが、プラットフォーム内のアイコンをクリックするだけでつながれるようにしました。

すぐに、山都・潤徳小の職員室が映ります。

本校の教員も興味を示します。

私から、定番の錦鯉ネタ、「山都町立潤徳小学校の先生方、こ・ん・に・ち・は〜!」と呼びかけます。

「こ・ん・に・ち・は〜!」とアクション付きで返してくれる、素直な山都・潤徳小の先生方。

こうして、久々に教職員同士でつながることができたので、前回(R4.12.14)、不完全燃焼だった交流の続きを行いました。(前回の交流の様子はこちら)

前回、謎のままだった、「熊本お勧めグルメ」の紹介をしていただきました。

何と、手描きのイラスト付きでグルメ紹介をしていただきました。

紹介していただいたグルメは4つ。

「馬刺し」、「からし蓮根」、「太平燕(タイピーエン)→詳しくはこちら」、「だご汁→詳しくはこちら」です。

特に、「太平燕」と「だご汁」は、あまりなじみがなかったのですが、「給食で出たことあるよね・・・。」などとひそひそ話をする教員もいました。(実際に出ています!詳しくはこちら)

せっかくなので、「熊本お勧めのスポット」も質問しました。

回答は、知る人ぞ知る、日本最古の神社とも言われる、山都町のパワースポット、「幣立神宮→詳しくはこちら」でした。

意外な回答に、思わずググる、本校の教員も(笑)

最後は、山都・潤徳小の池部校長先生から、両校の交流に対する熱い思いを語っていただいて、2回目の教職員交流は終了しました。

1000km近く離れている両校ですが、交流を行うたびに心理的距離は近付いていきます。

Google Meetを使って簡単に交流でき、データのやりとりも簡易にできるプラットフォームを開発したことで、両校の交流は、今後、一層加速しそうです。

これからの展開にご注目ください。【校長】

(山都・潤徳小側から見た、今回の交流の様子は、山都・潤徳小HPから)

(2016年4月から2018年3月まで)