文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】極秘、絶対ナイショ!!

「極秘なら、ホームページで公開するなよ・・・」

という、潤徳ファンの皆様の総ツッコミが聞こえてきそうですが、あえて、極秘事項を記事にしたいと思います。

放課後になり、校長室から、子供たちの下校の様子を見ていると、代表委員会担当の教員たちが入室してきました。

代表委員会担当教員「校長先生、実は、代表委員会の子たちが、どうしても話したいことがあるということで来ているのですが・・・。」

校長室の扉を開けると、5・6年生の代表委員会の委員長、副委員長、書記などの幹部の子たちが立っています。

代表委員たち「校長先生、ちょっと、お話ししたいことがあるのですが、いいですか?」

もちろん、最優先です。

公式訪問ですので、ちゃんと着座をして話を聞きました。

代表委員A「今日は、『子供たちがつくる学校プロジェクト』を進めるための代表委員会としての取組を提案しに来ました。」

え。。。

校長への直談判タイム・・・

それも、学校運営の根幹となる「子供たちがつくる学校プロジェクト」の提案・・・

思わず、身構える校長。

ちゃんと、校長に説明すべく、プレゼン資料を準備してきた代表委員たち。

代表委員B「私たち、去年を超えるために日々、頑張っているんです!」

胸熱な展開です。

代表委員C「今から、今年行いたいと思っている行事について、提案します。」

ここからが、極秘内容です。

一生懸命、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を成功させようと、独自企画をプレゼンする代表委員たち。

理路整然とした説明内容と、どうしてもやりたいという、ほとばしるやる気に、校長の心も傾きます。

とは言っても、全校を巻き込むイベントを提案され、校長としても思案のしどころです。

校長からも質問します。

校長「特に6年生は、2学期の後半は明星大学とのコラボ音楽会や連合音楽会もあって、かなり忙しいよ。その中でも準備とかできる?」

代表委員D「大丈夫です。ぜひ、やらせてください。」

他にもいくつか質問してみましたが、きっぱりと回答する代表委員たち。

この覚悟なら、きっと、やりきってくれるに違いありません。

先週の記事にも書きましたが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」は、ボトムアップの考えで成り立ちますから、潤徳小がよりよくなるということを子供たちが提案してくれば、だいたい認められるようにする懐の深さが教員側に求められるのです。

校長も腹をくくり、代表委員とハイタッチして、全面協力を約束しました。

大変素晴らしい提案だったので、終業式のときに代表委員コーナーを設けて、直接、全校児童に告知してもらうことにしました。

それまでは、「極秘」です。

意気揚々と退室していく代表委員たちの姿を見て、本当に心強く、頼もしく感じました。

私が本校に着任して3年目。

子供たちの方から、「潤徳小をもっとよくしたい!」という、エネルギッシュな提案を初めて受け、私の学校の理想像が子供たちに伝わっていることが分かり、とても感動しました。

着任以来、最もうれしい日かもしれません。

詳しいことはまだ明かせませんが、2学期以降、本校は、すごい学校になります!

苦労をいとわず、学校を引っ張る素晴らしい子たちがたくさんいて、本当に幸せです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】あぶないところに、いっちゃ、ダメ!!

3年生は、総合的な学習の時間に「日野市の博士になろう」、「安全マップづくり」の学習に取り組んできました。

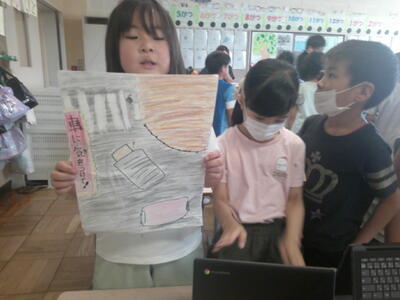

学区域のことについて調べ、さらに、身近に潜む危ない場所などについてまとめていきます。

例年は、そのことを学級内で発表しているのですが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めている本校。どうせなら、まだ、学区域のことをまだよく知らない1年生に対して発表しようということになりました。

ペア学級(3-1と1-1、3-2と1-2・・・)ごとに、3年生が1年生に危険な場所や対応方法などについて教えていきます。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」ですから、発表形式も学級によって違います。

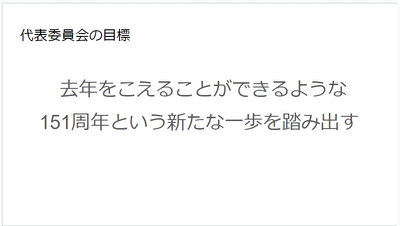

写真のように、3年生の発表を1年生全員で聞くパターンもあります。

発表を待つ3年生の別のグループは、1年生の後ろに待機です。

このように、小グループごとに発表を行っている学級もあります。

ポスターで注意喚起をしている3年生もいます。

1年生のために、なるべく簡単な言葉で説明するよう頑張っている3年生たちですが、

1年生たち「漢字を習ってないから、読めません!」

などとツッコまれ、タジタジになっているグループもあります。

発表方法もいろいろです。

このグループは、紙芝居で説明していました。

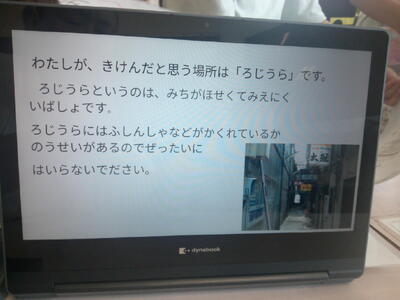

こちらのグループは工夫していて、実際に撮影してきた危険な場所(この場合、大木島自然公園)を端末からモニターに映し、画面上にペープサートの子供たちを動かして、劇仕立てで説明しています。

遠足でよく行く大木島自然公園も、草むらや木の陰などの見えにくいところは危ない場所になります。薄暗くなると、さらに危なくなります。

1年生も、3年生の発表をよく聞いて、質問したり、感想を発表したりしていました。

それにしても、3年生は、つい4か月前までは2年生で、低学年だったわけですが、今回の発表を聞いていると、ずいぶん、お兄さん、お姉さんになり、すっかり中学年らしくなってきました。

成長を感じ、とてもうれしくなりました。【校長】

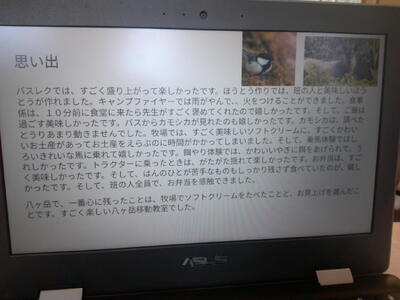

八ヶ岳を伝える

高学年の移動教室は、行くだけが目的ではありません。

事前学習、現地での体験学習、事後学習が組み合わさって、1つの学習になります。

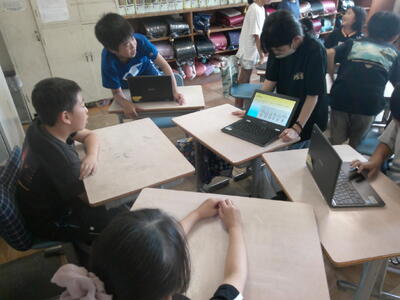

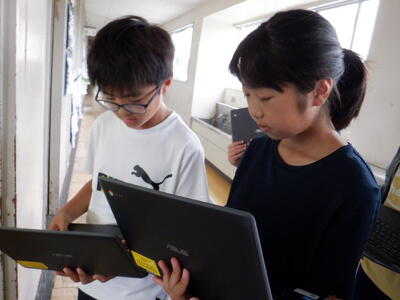

5年生は、事前学習で八ヶ岳について調べたことに加え、現地で発見したことや感想などを入れ、来年度、八ヶ岳移動教室に行く4年生に対して、発表会を先週からペア学級(5-1と4-1、5-2と4-2・・・)ごとに行っています。

5年生と4年生がそれぞれ半分ずつ、ペア学級に行きます。

4年生は、5年生の学級に行くので、ちょっと緊張気味です。

一方、5年生のうち、一部の子は、去年、4年生で過ごしていた教室に戻ることになり、「懐かしい~!」と声を上げている子もいます。

Google Meetでペア学級同士を結び、5年生の担任が発表の方法について確認をします。

5年生と4年生で少人数のグループを作り、4年生が5年生の発表を聞きます。

「八ヶ岳の鳥」、「八ヶ岳の植物」・・・など、テーマに基づいた発表を行っていきます。

さらに、現地での思い出や感想などを4年生に伝えていました。

いつもはにぎやかな4年生たちも「先輩」の前ですので、神妙に聞き、発表が終わると拍手をしていました。

発表が終わると、八ヶ岳移動教室に関する自由な質問コーナーになります。

4年生A「宿のごはんは、どんな感じですか?」

5年生A「ハンバーグとか唐揚げとか、みんなが好きな物があるよ。」

5年生B「ご飯とスープはお替わり自由だよ!」

校長「最初のご飯やスープがちょっと冷めちゃってるから、お替わりをして、熱々のを食べるのがポイントだね。」

5年生B「そうそう、僕もすぐにお替わりしたよ!」

5年生と校長が盛り上がるのを不思議そうに眺める4年生たち。来年度、実際行けば分かります。

5年生C「あと、夜の枕投げ、楽しいよ!」

5年生D「結構、楽しいよね!」

それを聞きつけた校長。

校長「こら、4年生に余計なこと、教えない!!」

校長が通り過ぎたのを確認した5年生たち。

5年生C「見付からなきゃ、大丈夫だよ!」

こうして、悪しき伝統も引き継がれていきます(苦笑)【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】ダンスクラブ発表会

例年、ダンスクラブは、自分たちの練習の成果を発表する機会をつくっています。

しかし、それは、年度末に1年間の成果を発表するもの。

今年度は、1学期に頑張ったダンスを発表したいと部員たちが考え、急ですが、発表の場を設けることにしました。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」では、潤徳小がよりよくなるということであれば、だいたい認められるのです。

今日の昼休みに公開なのですが、学期末で、1~3年生は午前授業なので、昼休みはありません。

1~3年生で見たい児童は、「さようなら」をした後、会場の体育館に行って参観してよいことにしているのですが、家の都合などで、すぐに帰らなければならない子のため、中休みの最終リハーサルの場に参加してよいことにしました。

部員たちも、「お客さん」がいた方が気合が入りますので、緊張感のある最終リハーサルになりました。

さて、昼休みの本番です。

昨年度もダンスクラブは発表していますし、「潤フェス♪」の経験で、イベントのあるときには、自動的に子供たちが集まってくるようになっていますので、今日も、開演前から多くの観客が詰めかけています。

ダンスで使う曲名はMrs. GREEN APPLEの「青と夏」。

クラブリーダーから、「夏らしい曲に乗せて、一生懸命踊ります!」と紹介があります。

ちなみに、保護者等の皆様向けにYou Tubeの限定公開を行っていますが、実は、「超密」な児童席から映像を送っています。

さぁ、ダンスの始まりです。

元気に手拍子をしながら会場を盛り上げる部員たち。

会場の観客と一つになって踊りきりました。

・・・でも、これで終わりではありません。

本校の「お約束」、アンコールの大合唱が当然のように起こります。

ということで、2回目のダンスです!

大きな拍手を受けた部員たちの表情は大満足のようでした。

2学期以降も発表会がある・・・かな?

「子供たちがつくる学校プロジェクト」ですから、それを決めるのも子供たちです。

こうした「ゲリライベント」は、本校の新たな特色になりつつありますが、急であっても、子供たちは、問題なく対応しています。

昨年度の150周年のレガシーは大きいものがあります。

1年生にとっては、初めてのフェス系イベントで、最初はかなり戸惑っていましたが、会場の雰囲気に合わせて、楽しそうに体を揺らしていました。

1年生A「わたしも、大きくなったら、ダンスクラブに入ろうかな。」

部員獲得にも大きな効果があるようです(笑)

ご来場いただきました保護者等の皆様、ありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員会発表集会4

本日は、4回目の委員会発表集会が行われました。

集会の進行について担当の教員と打ち合わせをします。

本日司会は、代表委員の2名です。進行について、確認しています。

図書委員の代表児童です。「緊張するぅ。」と、話していたので…その面持ちを撮ろうとカメラを向けると…

この笑顔。全く緊張を感じさせません。

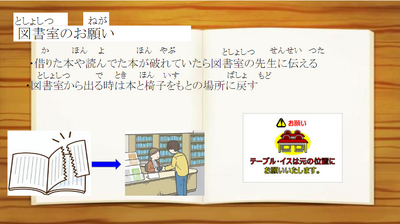

集会委員会が発表中です。

内容が工夫されていて、聞いている人が興味をもてるようにクイズが出されます。

1年生は、興味津々で参加していました。

本日、委員会発表をした集会委員、図書委員

そして、司会進行をした代表委員のみなさん、お疲れ様でした。

(2016年4月から2018年3月まで)