文字

背景

行間

日誌

潤徳式ID野球

毎試合、接戦続きだったプロ野球の東京ヤクルトスワローズVSオリックス・バッファローズの日本シリーズはオリックスの日本一で幕を閉じました。

しかし、本校の5年生が行っている「潤徳シリーズ」は、今が佳境。

体育の時間のたびに熱戦が繰り広げられています。

とは言っても、競技は野球ではなく、「ティーボール」です。

最近は、公園などで野球をする子はめっきり減りました。

投げた球を打ち、グローブで捕るということは「高等技術」になってきています。

「ティーボール」は、止まっている球を打ち、素手で捕る「ベースボール型ゲーム」です。

今の時代に即した形に変化してきているのです。

まずは基本練習。

チーム内でキャッチボールをするのですが、柔らかいスポンジボールでも及び腰の子が多く見られます。

バッティング練習もあります。

5年生から「校長先生もやってみますか?」と声がかかります。

「潤徳の村神様」と呼ばれる校長(自称)、ネクタイ姿ですが、バットを持って挑戦です。

どうです?サマになっているでしょうか?

思わず、子供たちに

「代打、オレ」

と告げそうになりましたが、はしたないのでやめました。(苦笑)

止まっているボールを打つので、簡単そうに感じますが、何回も空振りして、ようやく当たる子もいます。

一方、芯に当たり、ホームランになる子もいて大盛り上がりです。

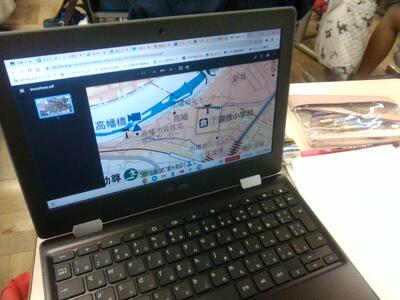

よく見ると、Chromebookを持っている子たちがいます。

何をしているのか聞いてみると、各打者の動画を撮り、後で振り返りができるようにしているとのこと。

昔、当時のヤクルトの野村監督はデータを重視した「ID野球」でチームの強化を図りました。

5年生たちもチームで反省し、次回につなげることをChromebookでまとめています。

こうした積み重ねをしていれば、来年、6年生になった時には、オリックスを破って、日本一になれる…かな?【校長】

全校朝会

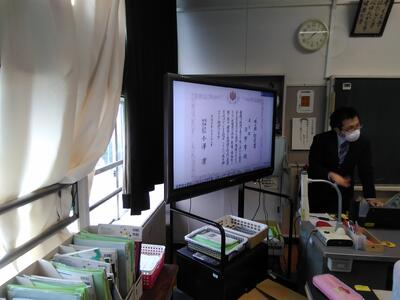

本日(11月1日)の朝の時間、オンラインで全校朝会を行いました。

校長先生からは、潤徳小学校のみんなが「笑顔招福」で過ごすためにどのようにすればよいのか、具体的にお話いただだきました。

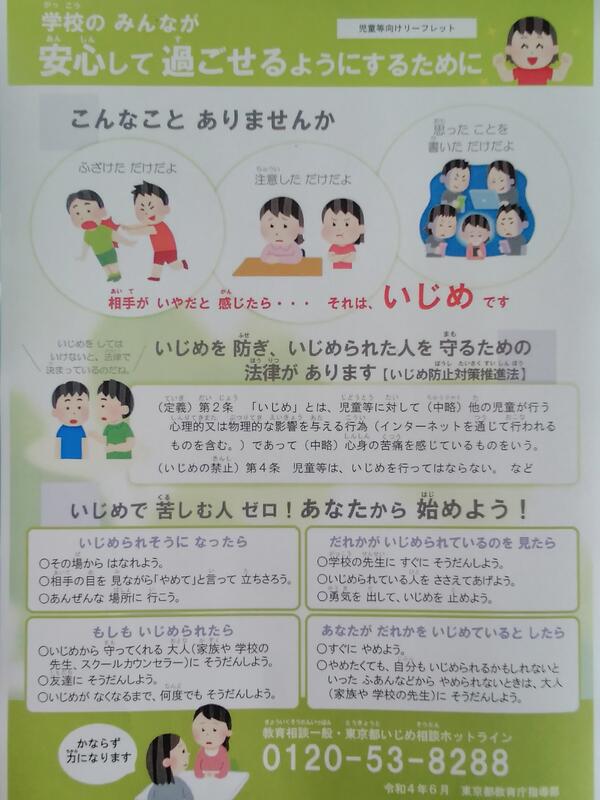

東京都教育委員会の児童等向けリーフレットをモニターに映し出して、説明をしていきました。

このリーフレットは、本日、保護者の皆様にC4th Home&Schoolで配信いたしました。

11月は、東京都教育委員会が定めた「ふれあい月間」です。

校長先生との「3つの約束(①何でも一生懸命頑張ること ②自分も周りの人も大切にすること ③他の人の話を真剣に聞くこと)」のうち、2番目の「自分も周りの人も大切にすること」を意識して生活していければ、「笑顔招福」な毎日を送ることができることと思います。

もし、笑顔招福な毎日を送ることができずに困ったことがありましたら、学校の教員やスクールカウンセラーに遠慮なくご相談くださいませ。

また、ふれあい月間に合わせて「学校生活アンケート」を実施いたします。直接相談することがためらわれる場合には、アンケートをご活用いただければと思います。

生活指導主任の先生からは、11月の目標についてお話いただきました。

今月の生活目標は、「正しい言葉づかいをしよう」です。

また、人権目標は、「相手を思いやる言葉づかいをしよう」となっています。

これらの月目標は、「ふれあい月間」に合わせた内容としています。

笑顔招福な毎日となるように、校長先生との3つの約束や月目標を意識して生活する1か月としましょう。

満天の星空を眺めて

理科や社会科では、内容によって、地域差などがあって、取り扱いにくいものがあります。

例えば、本校の5年生が社会科で漁業の学習をする際は、体験的に学びにくい面があります。

4年生の理科の「月や星」の学習もそうです。

授業中に夜空を観察することはできませんから、どうしても、視聴覚教材で補ったり、家庭での観察を推奨したりする必要があります。

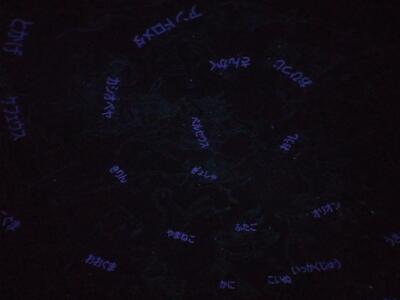

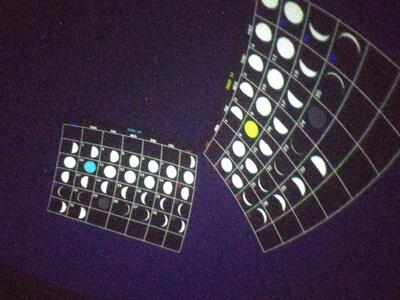

しかし、今年度の4年生は、体育館に移動プラネタリウムを呼ぶことで、月や星の学習を授業中、体験的に学ぶことができるようにしました。

体育館に宇宙を模したドームが出現して、子供たちもびっくりです。

空気圧の関係で、ドームに入るときは、吸い込まれる感じになります。

子供たちも、おそるおそる入っていきます。

中は、こんな感じです。

投影が始まると、ほぼ真っ暗になります。この写真は、星座を示しているのですが…。

星の動きも解説があります。北極星を中心に星が回っていることがよく分かります。

月の満ち欠けも解説がありました。直近の満月は11/8で、天気がよければ皆既月食が見られるとのことです。

見逃せません!

こちらは、今日の夜空です。

え…見えない?

校長のカメラの限界です。ドーム内では、素晴らしい星空が映っていたのですが…。

今日は、天気がよく、星空が期待できそうです。

実際にご覧になってはいかがでしょうか。【校長】

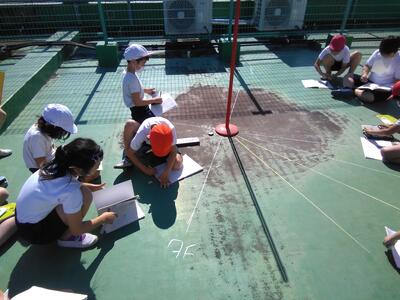

潤徳日時計

10月は不順な天候が続きましたが、ようやく秋らしい晴天が続くようになりました。

今日もとてもよいお天気。気温もちょうどよく、外にいるだけで気持ちよくなります。

校内を回っていると3年生が階段を上がっているところに会いました。

聞いてみると、これから屋上に行くとのこと。

何だか気になります。

一緒についていってみました。

すると、屋上には長い棒が1本立っています。

子供たちはその周りを囲んで、ノートに一生懸命記録をしています。

理科の「地面の様子と太陽」の学習で、1時間ごとの棒の影の位置を調べているのです。

校長が一緒に行った時刻は午前11時。

次は、正午に記録をとりに来るとのことです。

「3年生も大変だなぁ。」などと考えながら校庭に出てみると、3年生の別の学級が作業をしています。

何をしているのか聞いてみると、影の位置を調べているとのこと。

屋上で調べていた学級とは違う方法で記録しているようです。

自分のノートに鉛筆を立て、影の動きを記録しています。

ノートそのものが時計の文字盤のようになるわけです。

日時計は、紀元前4000年頃にエジプトで誕生したとのことです。

およそ6000年の時を超え、「潤徳日時計」が本日完成しようとしているわけです。

正午が近付き、再度、屋上に行ってみると、3年生たちが記録をとっていました。

3年生A「校長先生、記録するたびに影が動いているんだよ。知ってた?」

きっと、古代エジプト人も同じように驚いていたことでしょう。【校長】

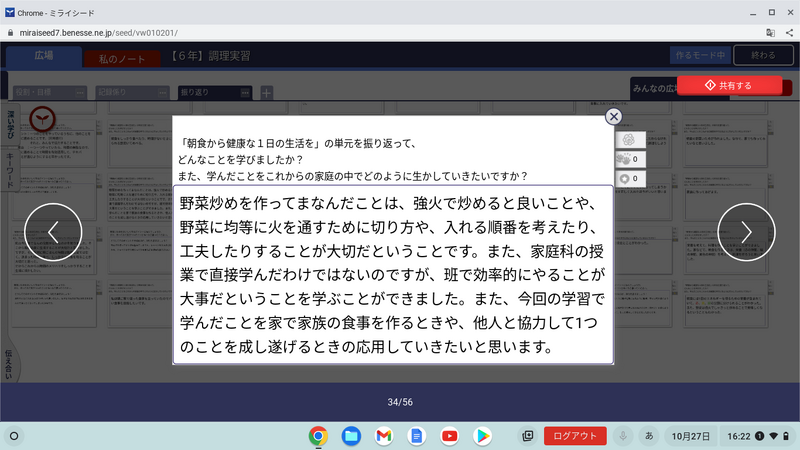

6年生 調理実習

本日、6年生の調理実習があり、野菜炒めを作りました。

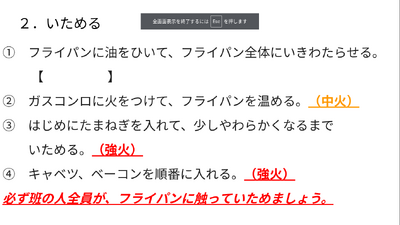

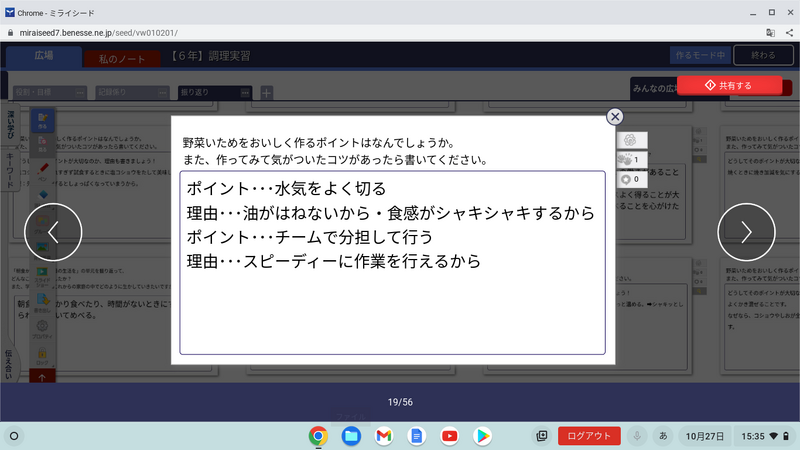

今年の調理実習では、児童が時間を有効的に使いながら、主体的に調理実習を行えるように、様々な場面でICT機器を効果的に取り入れました。

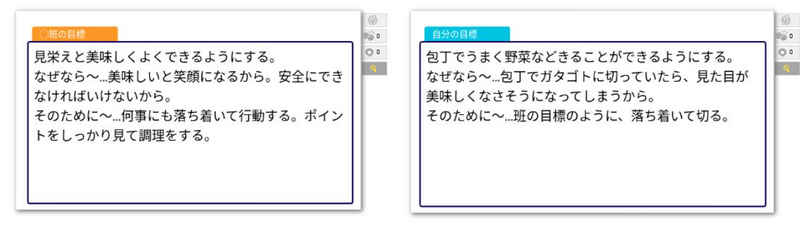

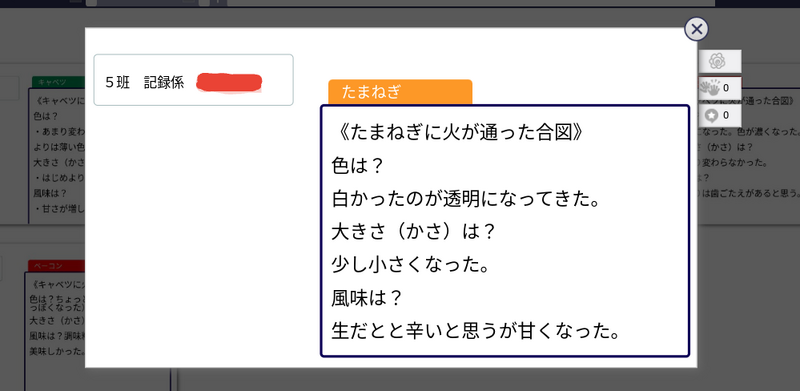

①前回の授業で調理実習の班目標と、個人目標をミライシードのムーブノートに記入しました。

具体的に目標を立てるために、「なぜなら」「そのために」とキーワードになる言葉を提示しました。

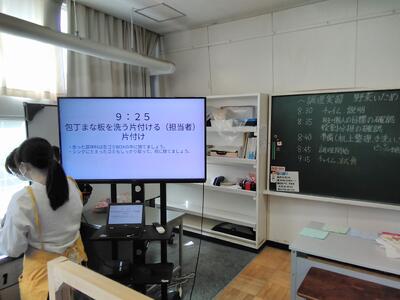

② 調理実習のタイムスケジュールをテレビに映しました。

また、黒板にもタイムスケジュールを提示し、児童が視覚的に見通しがもてるようにしました。

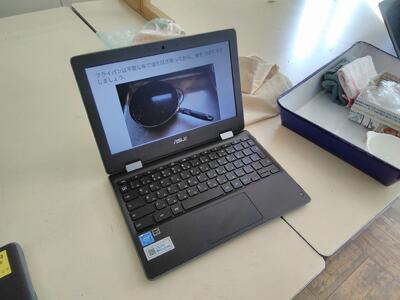

③ 調理実習中は、各班の机上に2台のchromebookを用意させました。

1台は、調理の手順と班で話し合って決めた役割分担が表示されているスライドを確認するため。

もう1台は、記録係りが調理の様子をムーブノートに記録するためです。

【 】に中に名前を入れて、役割分担を表示しています。

おいしい野菜炒めが完成しました!!

④ 振り返りをムーブノートに記入しました。

ICT機器を取り入れることにより、児童が時間を意識しながら調理実習に取り組む様子や、自分の役割を自覚し、新たに自分のやることを探す様子が見られました。

まだまだ他のクラスの調理実習は続きますが、怪我のないよう安全第一の調理実習に努めながら、今後もICT機器を効果的に取り入れていきたいと思います。

マットで遊ぼう!

1年生が体育館で体育の授業をしていました。

担任に聞いてみると、小学校で初めてのマット運動とのことです。

まずは、準備が大事。

4人でマットを歩いて運ぶこと、持ち手の部分(通称「耳」)のところをマットの下に入れることなどを徹底します。

みんなで協力して、マットの準備ができました。

まずは、「丸太」になって転がるところからスタート。

中には、マットからはみ出して転がってしまう子もいます。

「ゆりかご」です。背中を丸め、反動をつけて、揺れて戻る練習です。「後転」の基礎となります。

「まえころがり(前転)」です。

体がまだ大きくない1年生。多くの子が「くるりん」と上手に回っています。

おなか周りの気になる校長にとっては、そろそろ難易度の高い技になってきました。(苦笑)

最後は、マットを2枚並べ、二人で「丸太」に挑戦しました。

息を合わせないと上手に回れず、キャーキャーと声を上げて楽しそうに回っていました。

マット運動は、日頃の外遊びなどでは行わない動きが多くあります。多様な動きを経験する中で運動能力の向上につなげてほしいと思います。【校長】

150周年前年祭 「ほほえみ集会」

本日5校時に「ほほえみ集会」を行いました。

この2年間、新型コロナウイルスの影響により実施できておりませんでしたが、今年度は対策を行い、2年ぶりの開催となりました。

まずは、前半のグループ(1班~33班)が校庭に集まりました。開会式では、代表委員の児童が司会をしました。久しぶりに行われる「ほほえみ集会」に児童は、ワクワクしている様子でした。

その後、たて割り班対抗「〇×列車ゲーム」を行いました。1年生から6年生で列車を作り、みんなで相談して〇×クイズをしました。「きっとまるだよ。」「いやいや、ばつだよ。」と異学年が交わり大盛り上がりでした。

校庭に集まっていない班(33班~63班)は、それぞれのクラスでたて割り班遊びを楽しみました。「伝言ゲームや」「ビンゴ」など、たて割り班の6年生が考えた遊びを、みんなで楽しんでいました。

後半には、活動場所を交換し、またそれぞれの場所でたて割り班遊びを楽しみました。どちらのグループも大盛り上がりで、楽しむ子供たちの様子が見られました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、異学年で関わり合うことが減ってしまいましたが、異学年で交流し合うことは学校教育にとって大きな役割をもっています。高学年は、年上として下学年をまとめ、下学年はそのような姿を見て憧れをもつ。そういった中で、異学年で生活する学校教育の意義を子供たちに実感させていきたいと思います。

これからも、異学年の関わりを意識した活動を行っていきたいと思います。

「水の郷 日野市」について考えよう!

担任「『日野市と言えば・・・』何でしょう?」

こんな問いかけから5年生の道徳の授業が始まりました。

5年生A「緑がいっぱい!」

5年生B「水がきれい!」

5年生C「高幡不動尊!」

5年生D「京王ライナーの停車駅がある!」

日野市のよいところや特色が次々に発表されます。

今日の授業では、そのうち、「水」について考えます。

日野市は、平成7年度に国土交通省から「水の郷百選」のうちの1つの地域に選ばれています。

「水の郷百選」には、水環境保全の重要性について広く国民にPRし、水を守り、水を活かした地域づくりを推進するため、地域固有の水をめぐる歴史・文化や優れた水環境の保持・保全に努め、水と人との密接なつながりを形成し、水を活かしたまちづくりに優れた成果を上げている全国の107地域が認定されています。

東京都では、墨田区と日野市の2つの地域のみが認定されているとのことです。

さらに、授業では、こうした美しい水環境を守るために、行政、ボランティア、日野市民自身が取り組んできたことについて考えます。

5年生E「『水辺の楽校』のみなさんにもお世話になっています。」

5年生F「私も、川をきれいにするクリーンデーに参加したことがあります。」

5年生にとっても、自らが関わる活動であることを意識させます。

昔は、川の環境を悪化させる行為は、子供であっても厳しく罰せられたほど厳しいきまりがあったとのことで、今、こうした厳しいきまりが必要かどうかについて、互いに意見交換しました。

授業の振り返りをChromebookで共有しましたが、次のような感想が書かれていました。

5年生G「今日の授業を通して、『水の郷』に選ばれたことにこれからも誇りをもって、河川や用水の自然を守っていきたいと思った。」

5年生H「日野市が『水の郷』に選ばれたことは初めて知ったので、浅川やその他の自然環境をより大切にしようと思った。そのために、自分もゴミ拾いやボランティア活動をしなければならない。」

子供たちの感想を見ながら、この美しい郷土の環境を将来にわたって守ってほしいと強く感じました。【校長】

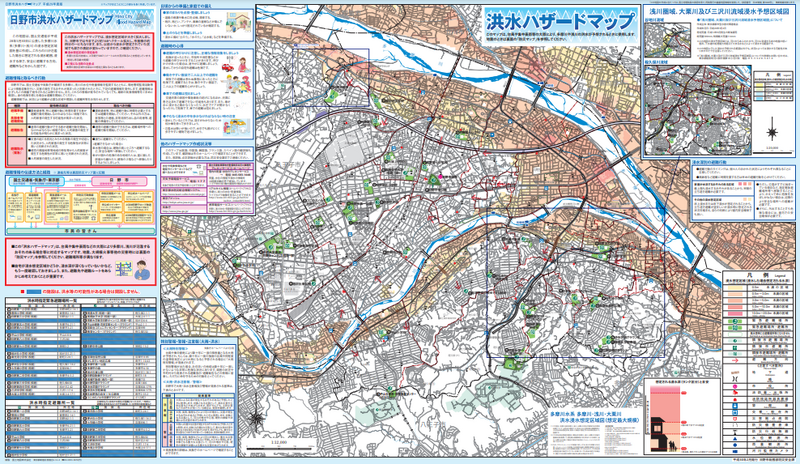

我が家は沈んでしまうのか?

4年生の教室に入ると、子供たちが神妙な面持ちで地図を見ています。

何かと思って、よく見てみると、色分けした日野市の地図のようです。

社会科の「水害からくらしを守る」の学習で、子供たちは、Chromebookを使って「日野市洪水ハザードマップ」を見ているのです。

紙と違って、Chromebookのよいところは、任意の倍率に拡大できるところ。

子供たちは、潤徳小や自宅のところを拡大して、洪水の被害を受ける場所か確認しています。

塗られた色が濃いほど、浸水の影響が大きい場所になります。

4年生A「やった〜、うちは白色のところだから助かった!」

4年生B「終わった〜、うちは水没だよ・・・。」

多摩川と浅川にはさまれた万願寺駅周辺は色の濃いところが多く、高幡不動駅より南側は白色になっており、学校近辺でもずいぶん状況が違っていることが分かります。

本校の敷地は、浅川が氾濫すると、0.7m浸水する可能性があることから、洪水の危険に備えた避難訓練も行ったところです。(詳しくは、こちら)

ご家庭でも、ぜひ、「日野市洪水ハザードマップ」をご確認いただき、万が一の対応を家族で相談されておくことをお勧めします。【校長】

生活科見学(2年生)

絶好の秋晴れの下、2年生が生活科見学で多摩動物公園に行ってきました。

今日は、多数の学校や保育園・幼稚園の来園が予想されるため、迷子にならないよう、出発式では、グループでしっかり行動するよう確認をしました。

駅での公共マナーも意識して行動します。

電車に乗ると、「うわあ、トラだ!」と大喜び。

先週の1年生の見学の時と同じ反応です(苦笑)

園内に入り、アフリカ園の前で全体説明です。

この後は、グループ行動で、自分たちだけで動きますから、細かいことも確認します。

引率教員は、アフリカ園の各所でチェックポイントを設け、子供たちの行動をコントロールします。

ちなみに写真の問題は、「フラミンゴのくちばしはどちら?」というもの。

各チェックポイントで、動物をよく観察しないと解けない問題を出し、子供たちにしっかり動物を見るように促します。

キリンチェックポイント

ゾウチェックポイント

フラミンゴチェックポイント

ライオンチェックポイント

予想より早く各グループがチェックポイントをクリアしたため、11時頃から昼食になりました。

ライオン並みの食欲でお弁当をペロリです。

昼食後は、学級でまとまって園内を見学しました。

無事に帰校することができました。

多くの子が、今回の見学を通して、他の学級の子とも仲良くなれたようです。

ただ、相当歩いて、疲れている子もいるようですので、週末はゆっくり休んでほしいと思います。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)