文字

背景

行間

日誌

「潤祭」第1部、開幕!

先週の「潤フェス♪」に続き、今日から、「日野市市制60周年 開校150周年記念潤徳ぷち祭り」(略称:潤祭(じゅんさい))が始まりました。

1年生たち「早く!ぷち祭りが始まっちゃうよ!」

中休み開始と同時に友達と声を掛け合い、多目的室に集まっていく1年生たち。

今日の「潤祭」は、中休みに1・6年生、昼休みに3・4年生が遊ぶ割当になっています。(2・5年生は、明日、遊びます。)

多目的室開放と同時に室内になだれ込んでくる子供たち。

早速、「ぷち祭り」ではなく、「大祭り」になる予感がします。(苦笑)

ちなみに、こちらは、昼休みの3・4年生の遊びの様子です。

「ぷち祭り」というより、「いも洗い祭り」という感じですねぇ・・・

大盛況です。

「潤祭」の第1部で遊べるコーナーは3つです。

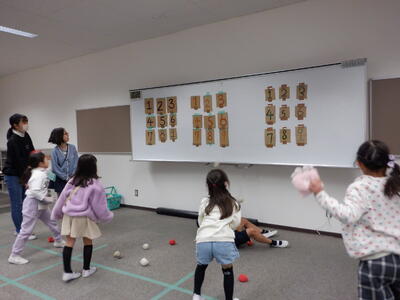

ここは、「ストラックアウト」のコーナーです。

ホワイトボードや壁面に貼られた的に玉入れの球を投げ、当てていきます。

写真の1年生はかわいらしく投げていますが、6年生になると剛速球を投げ込む子も・・・

的が壊れないか、ちょっと心配になります。

こちらは、「射的」のコーナーです。

割りばし鉄砲に引っ掛けたゴムでねらって、積まれた紙コップを倒します。

やり方の分からない子には、代表委員の潤祭チームの子が優しく教えてあげています。

こちらは、「輪投げ」のコーナーです。

6年生でも、投げた輪が棒に入ると、飛び上がって喜んでいます。

校長も列に並んで、輪投げをやってみました。

3回、輪を投げるチャンスがあるのですが、どれも、棒に入らず残念!

ちなみに、写真には3本のラインがありますが、低・中・高学年用にラインが分かれており、当然ながら、高学年のラインは難易度が高くなっています。

輪が棒に入ったり、射的のゴムが的に当たったりしても、特に景品等があるわけではありません。

でも、それでいいのです。

子供たちも、「開校150周年を盛り上げる」という趣旨をよく分かっていて、純粋に遊びを楽しんで、満足そうに帰っていきます。

何より、代表委員の潤祭チームの子と遊びに来た子とのかかわりがほほえましい限りです。

まずは、「潤祭」の第1部、順調にスタートです。

(ちなみに、第2部になると、遊ぶ内容が変わります。)【校長】

グランドフィナーレ!「潤フェス♪」6日目・最終日

この6日間で、校内を熱狂の渦に変えた「潤フェス♪」もいよいよ最終日。

今日は、土曜日の学校公開ということで、多くの保護者等の皆様も体育館にご来場いただき、開演前から熱気あふれる状態となりました。

土曜日の特別時程のため、今日の「潤フェス♪」は10分間の短時間開催です。

トップバッターは、「1年5組 さいとう いくお」枠として飛び入り参加した、校長の登場。

「潤徳小が~、だ・い・す・き~~~!」と絶叫。

多くの観客の前で、自分の心の内を吐露しました。

続いては、6年生による歌の披露です。

曲は、Kanariaの「酔いどれ知らず」です。

ビブラートの効いたハイトーンの美しい歌声に、完全に体育館はコンサート会場となりました。

3組目は、1年1組有志児童によるダンスです。

曲は、YOASOBIの「ツバメ」です。

1年生とは思えないほど、息の合ったダンスに、会場からは大きな手拍子が起こります。

1-1担任「この子たち、休み時間にずっと練習してきたんです・・・。」

ステージ横から見ても、子供たちは真剣そのもの。

「潤フェス♪」のステージに懸けてきたことがよく分かります。

熱狂のステージにも、いよいよ幕が下ります。

司会・代表委員「これで、『潤フェス♪』を終わりま・・・」

代表委員・潤祭チーム児童「ちょっと、待った~!」

いきなり、別の代表委員が乱入です。

代表委員・潤祭チーム児童「『潤フェス♪』に続いて、来週の火曜日から『潤徳ぷち祭り』、略して『潤祭(じゅんさい)』が始まります!みなさん、ぜひ、来てくださ~い!」

会場の児童「イェー!」

そうです。代表委員会企画はまだまだ続くのです。代表委員は複数のチームに分かれ、開校150周年盛り上げ企画を時間をかけて準備してきました。

今度は、「潤祭チーム」にバトンタッチとなるわけです。

ようやく、これで、フィナーレです。

司会・代表委員「これで、『潤フェス♪』を終わりま・・・」

代表委員会担当教員「ちょっと、待った~!」

またも、乱入です。

代表委員会担当教員「みなさん、『潤フェス♪』楽しかったですか?」

会場の児童「イェー!」

代表委員会担当教員「実は、『潤フェス♪』を開催するにあたって、代表委員は4月から準備をしてきたんです。『潤フェス♪』担当の代表委員に大きな拍手をお願いします!」

会場は温かい拍手に包まれました。

今回、「潤フェス♪」は大きな盛り上がりを見せましたが、周到な準備なくしてイベントの成功はありません。

代表委員と担当教員が極秘裏に準備を進めてきたことが大きな盛り上がりにつながったのです。

出場者も裏方も必死に努力して、「潤フェス♪」の熱いステージにつなげました。

まさに「努力なくして成功なし」ということを証明した行事となりました。

司会・代表委員「これで、『潤フェス♪』を終わります!」

今度こそ、「潤フェス♪」終了です。

しかし、来週は、新たな「潤祭ウィーク」がやってきます。

盛り上がりはとどまるところを知りません。【校長】

開校150周年お祝い花壇、完成!

本日は、土曜日の学校公開ということもあり、多くの保護者等の皆様にご来校いただきました。

それに合わせ、JSP、本校の学校支援ボランティアコーディネーターの方が中心となり、本校の開校150周年を盛り上げ企画として、学校の花壇に花を植えて、12/2(土)の記念式典を美しく迎えるイベントを考えてくださいました。

朝早くから、花壇の雑草を抜き、土入れの準備をしてくださいました。

花壇の周りの飾りつけも行ってくださいました。

「潤フェス♪」の行われた体育館に多くの保護者の方が集まっておられたこともあり、「潤フェス♪」終了後には、多くの方が、花壇が美しく飾られたことに気付き、足を止められていました。

こうして、多くの保護者等の皆様に花植えなどのご協力をいただきました。

最後の1鉢の苗を校長用に残してくださり、私も花植えを行いました。

日に日に、開校150周年記念式典への準備が整っていきます。

関係の保護者等の皆様のご協力に、心より感謝申し上げます。【校長】

1億円の重みは・・・

本日、6年生を対象とした、日野市の租税教育推進協議会の税理士の方々のご協力による租税教室が開催されました。

1学期の社会科で、中学校以降の公民分野にあたる内容については学習済みですが、あらためて「税の専門家」から、税の仕組みなどについて教えていただきます。

税金は、学校、公園、道路など、子供たちに身近な公共施設等に多く使われています。

もちろん、学校(教育)にも多くの税金が使われています。

小学生1人あたりにかかる税金は約90万円、6年間で約540万円かかるとのことです。

講師の方「このクラスの子は何人かな?」

6年生たち「37人です。」

講師の方「ということは、このクラスだけで、6年間で約2億円の税金が使われていることになるね。」

金額の大きさに驚く子供たち。

これだけたくさんのお金がかかるわけですから、税金は様々なところから徴収されています。

生まれてすぐに消費税がかかり、亡くなるときには相続税がかかる・・・

人の一生を図に表しながら、その時々でかかる税金について説明を受けます。

現在、日本では、約50種類の税の種類があるとのことです。

税金を徴収する際に大事なことは、「平等」ではなく、「公平」にすることであることを学びます。

「スネ夫」、「しずか」、「のび太」の収入が違う3人の税負担を公平にするにはどうすればよいか、シミュレーションで考え、グループで相談します。

話し合いをすることによって、「公平」な負担にすることの難しさを体感します。

教育の大きな目的の1つは、将来の納税者を育てることです。

正直、税負担は重いものですが、正しい理解の下、納税の義務を果たし、豊かな生活に結び付けていくことが必要です。

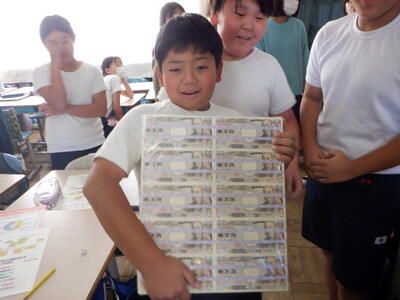

授業の最後には「1億円」を持たせていただきました。

6年生A「うぉー、重い!」

日本人の年間平均給与は443万円(令和3年度)ですから、1億円は大変な高額です。

お札の重さだけでなく、価値の重さにも気付いてほしいものです。

講師の先生方、貴重なお話をいただき、ありがとうございました。【校長】

道徳授業地区公開講座(地域懇談会)開催

東京都教育委員会は、学校、家庭及び地域社会が一体となって子供たちの豊かな心を育むとともに、小・中学校等における道徳教育の充実を図ることを目的として、区市町村教育委員会と連携して、平成10年度から都内公立小・中学校等で道徳授業地区公開講座を開催しています。

本校では、2学期の学校公開で学校公開道徳授業地区公開講座を行いました。学校公開2日目の4校時には、体育館で「地域懇談会」を実施いたしました。

ご参観いただいた保護者や地域の皆様には、動画を視聴していただきました。

視聴いただいた動画や参観いただいた授業、さらに普段の子供たちの様子について、感じたことについて意見交換していただきました。

ご多用の中にも関わらず、道徳授業地区公開講座(地域懇談会)にご参会いただきました皆様に、感謝申し上げます。

(2016年4月から2018年3月まで)