文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】たてわり班活動

今年度初めての「たてわり班活動」が行われました。

6年生は、この日のために班のメンバーが楽しめる活動を考えていました。

5年生は、1年生を迎えに行きます。迎えにきてもらった1年生も嬉しそうです。

今日が第1回目ということでどの班も「自己紹介」がミッションです。しかし、本校の6年生は「子供たちがつくる」を実践するために自己紹介も一工夫されていました。

じゃんけん列車型

好きな物を紹介する型(名前だけでなく好きなものも言ってね♡)

いすとりゲーム型(椅子に座れなかった子は、自己紹介してね♡)

なんでもバスケット型(名前に「あ」がつく人~♡)

初めてのたてわり班なので低学年は、自己紹介を言えずに困っている様子の子もいます。

しかし、ここは6年生がしっかりとフォローしてくれます。

6年生司会「自己紹介をしてください。好きなものを一緒にお願いいします。」

低「・・・」

6年生フォロー「名前を言えばいいよ」

低「○○ ○○です。・・・」

高学年フォロー「好きな食べ物でいいよ。好きな食べ物は?」

低「好きな食べ物はぶどうです。」

とても的確なフォローで素晴らしいです。

最後にがんばった6年生にインタビューをしてみました。

副「初めてのたてわり班活動を終えてどうでしたか。」

6年生「みんなが楽しそうにしてくれて嬉しかったです。」

6年生「リアクションが薄くてどうしようと思ったこともあったけど、最後は楽しそうにしてくれたのでよかったです。」

本校のたてわり班活動は、どの代も6年生が大活躍します。それは、1年生の頃から6年生を見て育ったからだと感じます。次は自分たちの番だと昨年度の6年生からバトンを受けとった現6年生。次は、どんな遊びを考えてくれるか楽しみです。

小中交流会(三沢中学校)

今日は、午前授業です。

児童下校後、教員は何をしているかというと、全員、三沢中学校に出かけました。

「小中交流会」に参加するためです。

「小中交流会」は、卒業生が三沢中に進学する本校、日野八小、七生緑小の関係教員が三沢中に集まり、生徒の授業の様子を参観し、グループごとに小中合同で協議を行うものです。

これにより、小中及び小学校相互の教育活動を知り、具体的な連携の取組を進めたり、小学生が中学校へ進学する際のギャップを少なくしたりすることをねらいとしています。(日野三中との小中交流会は6/17に行われ、本校からも一部の教員が参加します。)

まずは、5時間目の授業を参観します。

1~3年生の全クラス公開なので、小学校の教員も学年や教科等の一覧表を見ながら参観しています。

本校の昨年度の6年生担任たちも、直近の卒業生である中1の生徒の授業を心配そうな表情で見ています。

もちろん、生徒側も旧担任の登場に色めき立ちます。

若干、授業に集中できなくなってしまうので、小学校側としては授業をしている中学校の先生方に申し訳ない感じもします。

校長も、各学年で「あ、校長先生来たよ。」と生徒たちがひそひそ話しているのを聞き、うれしいやら、授業に集中してほしいやら、複雑な気持ちになります。

昨年度まで本校のホームページにたびたび登場していた子供たちも、中学校の生徒になってしまうと自由に撮影できなくなってしまうので、授業の様子をお伝えできないのは、ちょっと寂しい気もします。

生徒の下校後は、各校の教員が教科ごとにグループを組み、協議や情報交換等を行いました。

生徒の情報交換や指導方法等の意見交流をすることで有意義な時間になりました。

最後は、各校の校長からも集まった4校の教員に対し、小中連携の重要性などについて話をしました。

同じ地域で指導にあたる教員たちが、校種等の違いを越え、9年間で「ひのっ子」を育てる意識を共有することが大切であると改めて感じました。【校長】

交通安全教室

今日の3・4時間目、日野警察署の方々をお迎えして、1年生を対象とした交通安全教室が開かれました。

最初に、校長から話をしました。

時間の都合のつくときは、朝、学区域内を自転車でパトロールしていますが、交差点などで、自分でしっかりと手を挙げて道路を渡っている1年生を見かけることがあることを紹介しました。手を挙げることは、車を運転しているドライバーの方に気付いてもらいやすくなり、自分の身を守ることにつながると話しました。

今日は、3名の署員の方々にお世話になります。

1年生たち「よろしくお願いします。」

しっかりと挨拶です。

まずは、DVDで、交通安全の基礎を学びます。

その後は、署員の方から具体的に道路を渡るときの注意点を教えていただきました。

また、自転車に乗り始めた1年生も多いことから、「自転車安全利用五則」のお話もいただきました。

その後は、いよいよ実技です。

信号のある交差点は、歩行者用の信号が青に変わるまでしっかり待ちます。

「右」→「左」→「右」の順番でしっかりと確認し、手を挙げて、周囲に注意しながら渡ります。

信号のない交差点の実技もあります。

基本的な手順は同じですが、車のドライバーと「アイコンタクト」をして渡るのがポイントです。

とても真剣に実技に臨んでいた1年生たち。

あとは、日々の実践です。

自分の身をしっかりと守れる子に育ってほしいものです【校長】

まちたんけん 序章

今日の1・2時間目、2年生が校外に出て、「まちたんけん」に出かけました。

3年生も同様な校外学習を行いますが(詳しくは、こちら)、3年生は、土地利用や地図の見方等に関連付けた社会科の学習の一環です。

2年生の場合は、生活科の学習で、地域の身近な施設について、働く方やその仕事内容などについて調べることが目的になります。

本格的な調べ活動を行うのは2学期になってからですが、まずは、地域の身近な施設を知ることを目的として出かけます。

今回は、学区域の北側を調べます。

2年生の場合、まだ行動範囲が狭いですから、特に京王線の南側に住んでいる子にとっては、初めて行く場所も多くなります。

まずは、向島用水親水路に沿って歩きます。

緑豊かでとても爽やかな気分になります。

水車小屋の横も通ります。

5年生の米作りの学習で、精米作業を行う際、地域の方々からご指導をいただいていますが、身近にこうした施設があるのも本校の特色になります。

日野市東部会館の横を通りますが、今日は残念ながら閉館日です。

日野市立石田環境プラザでは、休憩を兼ね、施設内の様子をいろいろ調べます。

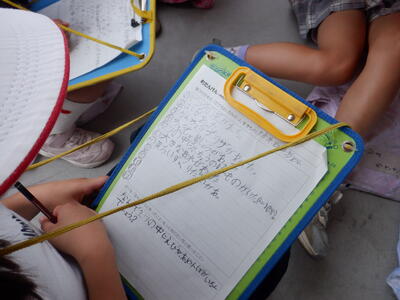

見付けた物などをワークシートにまとめていきます。

(校長は、途中で学校に戻りましたが、子供たちは帰る途中、学校の近隣の農園「Neighbor's Farm」にも寄っています。)

2学期は、こうした施設の方へのインタビューなどをグループで行う予定です。

身近な地域への関心をより高めてほしいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】先生借りに行こうよ!

今年度も「アレ」が行われます。

いつもどおりの中休み。当番の放送委員の放送が入ります。

放送委員「休み時間になりました。天気がよいので、校庭に出て元気よく遊びましょう。・・・」

次々、子供たちが校庭に出てきて、思い思いの遊びを始めます。

すると・・・

集会委員A「突然ですが!ドッキリ集会です!!」

集会委員B「他学年と仲良くするために、委員会や大事な集まりがない人は外に出てみんなでやりましょう!」

年間計画に位置付けられた児童集会以外に「ゲリラ的」に実施される「ドッキリ集会」。

昨年度の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一環としてスタートしましたが(詳しくは、こちら①、こちら②、こちら③)、今年度も「ドッキリ集会2025」と銘打ち、集会委員たちが新たな企画をぶつけてきました。

放送を聞き、さらに校庭に殺到する子供たち。

すぐに朝礼台の周りは子供たちでいっぱいになります。

今回のドッキリ集会の内容は「先生借りに行こうよ!」ゲームです。

特に高学年が移動教室のキャンプファイヤーのときなどによく遊ぶゲーム「猛獣狩りに行こうよ!」をもじった新しい遊びです。

学校の教員のフルネームの文字数でグループを作ること、できるだけたくさんの学年でグループを作ることがルールです。

グループを作ることができたら座ります。

一例として、校長の名前も出題されました。

「さいとう いくお」なので、7文字。

つまり、多くの学年で7人グループを作るというわけです。

今年度、新しく本校に着任した教員を中心に出題されていました。

遊んでいる間に自然に教員のフルネームを覚えることができるわけです。

校長も一緒にグループを作って遊びます。

時間内にグループを作れなかった子たちは「罰ゲーム」として「♪チェッチェッコリ」の曲に合わせて踊らなければなりません。

しかし、「罰ゲーム」とは思えないほど楽しそうに踊る姿に周りは大爆笑です。

神出鬼没に現れる集会委員たち。

今回も楽しい企画を考えてくれました。

今度は、いつドッキリさせられるのやら。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】ニコニコ日光にっこにこ!!

5年生が八ヶ岳移動教室から戻ってきたばかりですが、この後は6年生の日光移動教室が控えています。

6年生の移動教室のスローガンは「ニコニコ日光にっこにこ~小学校最後の日光 史上最強で最高の日光にしよう~」です。

そのための準備が着々と進んでいます。

今日の中休みには、日光移動教室実行委員会(ニコニコ日光プロジェクトチーム)の打合せがありました。

校長も参加し、実行委員たちに話しかけました。

校長「5年生の八ヶ岳移動教室に行ってきましたが、5年生たちは、去年の5年生、つまり君たちを越えようとして取り組んでいました。各係が工夫していて、とてもよい移動教室だったと思います。ただし、みなさんは、先生たちが何も言わなくても『史上最強で最高』の日光移動教室を目指している学年です。『子供たちがつくる学校プロジェクト』を引っ張っているみなさんならきっと目標を達成できるでしょう。5年生たちは、来年、みなさんの日光移動教室を越えることを目指してくるはずです。『とてもかなわない』と思われるような日光移動教室にして、6年生として、5年生に力の差を見せつけてください。」

静かにうなずく実行委員たち。

6年生たちは、5年生だったときの八ヶ岳移動教室で、自分たちで考えた室内レクなどで「史上最高」に盛り上がった経験をしています。(詳しくは、こちら)

ですから、元々の基準が高いので、そもそも「例年どおり」の移動教室にしようとは考えていません。

「前例踏襲は後退なり」ということを自然に意識できているのです。

そのため、自分たちのオリジナルの工夫ができないか、実行委員や各係は頭をひねっています。

通常、移動教室のバスレクは学級ごとに行われますが、実行委員たちはそれを学年共通レクにして、後で表彰対象にすることを計画しているようで、今日は、その具体策について話し合っていました。

こういう考えが出てくること自体、「史上最高」の準備が着々と整ってきていることを感じさせます。

6年生たちは4月に進級してすぐに日光移動教室の準備を開始しています。

あと2週間、入念な準備を進め、史上最強、最高の日光移動教室に向かいます。【校長】

「歯と口の健康週間」中です!

昨日は6月4日。

6(む)4(し)と読めることから、6月4日は虫歯予防デーとなっていて、むし歯予防の重要性について学び、実践する日となっています。

さらに、厚生労働省、文部科学省、日本歯科医師会、日本学校歯科医会が6月4日から10日までの1週間を「歯と口の健康週間」として実施しており、歯と口の健康に関する正しい知識の普及啓発を行っています。

本校では、この期間に1~3年生の歯科健診が行われます。

今日は、「教育インターンシップ」の大学生の活動日ですから、健診の補助を体験してもらいます。

自慢の歯を大学生に見せる2年生たち。

「小学生は歯が命」です。

インターンシップ生から健診表をもらい、校医の先生にみていただきます。

しっかり口を開けて、すみずみまでチェックしていただきます。

健診結果が出て、受診が必要な場合は、早めの治療をお願いします。

保健室前には、むし歯予防のポスターも貼られています。

むし歯や歯周病を防ぐ3つの「ワザ」が示されています。

ワザ1:ものを食べた後は、必ず歯を磨く!

ワザ2:デンタルフロスで歯と歯の間の食べカスなどを取り除く!

ワザ3:歯科医院でときどき歯の状態をみてもらう!

子供たちだけでなく、潤徳ファンの皆様も口腔衛生にはお気を付けください。【校長】

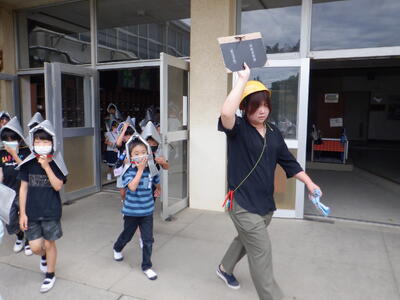

避難訓練(6月)

今日は火災を想定した避難訓練が行われました。

副校長「火事です!家庭科室が燃えています。」

全校に放送が入ります。

1年生もすぐにハンカチを口に当てたり、袖で口をふさいだりして避難の準備に入ります。

3年生も非常階段を使って避難です。

北校舎からも続々と避難です。

家庭科室が出火場所ですから、1年生はいつも使っている東階段が使えません。

西階段を降り、西昇降口から校庭に出てきます。

校長「今日は、どこで火事が起きましたか?」

子供たち「家庭科室!」

続けて、次の話をしました。

・火事の場合、どこで発生したのか分かっておくことが大事である。それによって避難経路が変わってくる。

・それは、学校以外の場所でも変わらない。例えば、5年生は昨日まで八ヶ岳移動教室に出かけていた。もし、キャンプファイヤーのときに火事になってしまったら、どうやって避難したか。

・6年生は日光移動教室に出かけるが、宿泊先の奥日光高原ホテルで火事になった場合、どうやって避難するか。

・常に万が一のことを考え、準備することが大切である。

・しかし、どこで火事になっても、どこから火災が起きたのか把握し、ハンカチなどで煙を吸わないようにするといった基本の行動は変わらない。しっかりと訓練が生かせるようにしてほしい。

避難訓練が終わった後、三沢中の運動会を参観しました。

先週の土曜日に実施する予定だった運動会。雨による順延が続き、ようやく今日、開催できることになりました。

三沢中生徒A「あ~、校長先生!来てくれたんだ~!」

三沢中生徒B「学年リレー、優勝したよ!」

三沢中生徒C「オレの走り、見てくれた?」

校長を見付けた多くの生徒たちが手を振ってくれたり声を掛けてくれたりしました。

ガンバレ!卒業生!!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室27

雨の中、かなり早く学校に戻ってきました。

例年なら、すぐに帰校式をして解散ということになるのですが、史上最高を目指す5年生たちは、そんな終わり方にはなりません。

何と、入浴係からの表彰式です。

校長は、5年生に対して「前例踏襲は後退なり」という話をする中で、入浴や食事などやることが決まっていることの「前例」を変えることはとても難しいという話をしていました。

入浴中ですから公開するわけにはいきませんでしたが、実は「水鉄砲選手権」(両手でお湯を挟んで、どれだけ美しくお湯を飛ばせるか)や「学級対抗浴槽ピッカピカ選手権」などを行っていたのです。

生活係も最終日、部屋をきれいにした上でどれだけ早く集合できるかクラス対抗にする企画を立てていました。

保健係や食事係も例年と違う取組をしているのは既報のとおりです。

帰校式担当の実行委員たちからもやりきった満足感にあふれる言葉が出ていました。

校長からも、「チーム5年生」ということを全員が意識できたこと、各係で努力したことを互いに認め合う素晴らしい2日間であったことを評価したうえで、今回の移動教室は、雨が降ったことが全くマイナスにならない史上最高の移動教室だったと話しました。

これから、1年後の日光移動教室という新たな目標に走り出す5年生たち。「子供たちがつくる学校プロジェクト」をどう進めればよいかということについて理解を深めることができた有意義な行事になったように思います。

この2日間ですっかり高学年の顔になった5年生たち。

6年生と協力し、これからも学校の中心となって活躍してくれそうです。

雨の降る中、多くの保護者等の皆様にお迎えに来ていただきました。

ご協力に感謝申し上げます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度八ヶ岳移動教室26

談合坂SAに着きました。

八ヶ岳山麓付近と同様、こちらも土砂降りの状況です。

トイレを済ませると小走りでバスに戻ります。

雨が予想されたため、2日目の行程を一部初日に繰り上げたこともあり、予定よりかなり早く学校に着きそうです。

ただし、帰校式を室内で行ったりするため、学校に戻ってから解散するまでに時間がかかりますので、結果的に解散時刻は予定とあまり変わらないようにしたいと考えています。

安全に日野に戻りたいと思います。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)