文字

背景

行間

日誌

6年生 日光移動教室 羽生PA

羽生PAを出発いたします。

日光との暑さの違いに驚きを隠せません。

日光移動教室 日光出発いたします

ただいまより日光を後にします。

予定では、15時30分くらいに潤徳小学校到着予定ですが、再度PA等でお知らせいたします。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室22

東武ワールドスクエアに到着しました。

日が燦々としていたら、ちょっと心配と思っていましたが…ちょうど日がかげり曇っていました。

中に入ると

広がる日本や世界の建物!!

はじめの建物は、国会議事堂です。

建物からは、総理らしき人物が!!

「石破さん??」

すごく、精巧に作られています。

しばし、世界旅行にお付き合いください。

ワールドスクエア後、

どこの建物がよかった?

と聞くと

「スカイツリー」と「エッフェル塔」が人気でした。

やはり、蒸し暑かったので

「うどんとか、そば食べたいね〜。」と、聞くと「うん!!」と、大きな返事が返ってきました。

やはり、蒸し暑かったです。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室21

朝食が終わると部屋を整頓します。

整頓が終わると先生にチェックしてもらいます。

チェックが終わり合格をもらうと部屋のメンバー表をはずしてもらいます。

はずしてもらうと束の間のお部屋タイムです。

最後までお部屋タイムを楽しみます。

部屋の整頓を終え、閉校式に向かいます。

ホテルの方に感謝を伝えます。

閉校式を終え、

東武ワールドスクエアに向かいます。

余談ではありますが…

今回鹿や猿を何回か見かけました。

バスガイドの方からは、「こんなに見かけるのは、珍しいです。」と、教えていただきました。

「先生〜しか〜!!走ってぇ。行っちゃうよ〜。」と、教えてくれました。

間に合いました!

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室20

朝食の全体写真をすっかり撮り忘れてしまいましたので…

コーンスープと

バンと

ポテトと

ヤクルト〜!

お腹いっぱいただきました。

3日間の感謝を込めて

ごちそう様でした!

これから、部屋の片付けに入ります。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室19

いよいよ日光移動教室も最終日となりました。

朝の会から始まります。

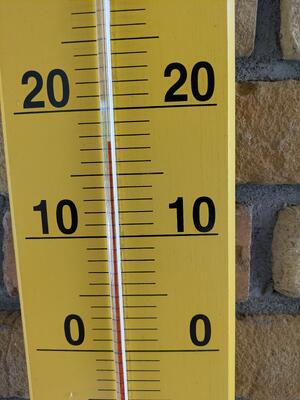

こちらのただいまの気温は

なんと、爽やかなことか。

しかし、

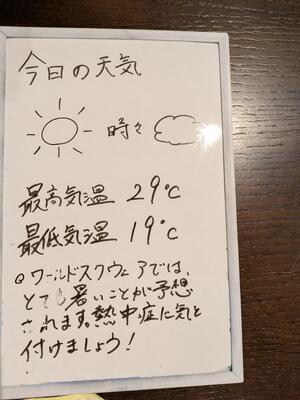

「お兄さんと、あずジロ〜」の予報では

29度…そして、奥日光では感じない湿気が加わると…

ボードの通り熱中症には気をつけてまいります。

そして、

朝の体操は、ジンギスカン!

目覚めてすぐでもキレッキレ!!

これから朝食をいただきます!

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室18

学年レク&ナイトハイキングが始まりました。

風船リレー。

体育館などの広い施設ではないので、風船を通す道をつくるのも一苦労です。

クラスごとに風船を掴まずに回していきます。

続いては

先生クイズ〜!

「大嶋先生からのクイズです!大嶋先生は、みかんが好きでしょうか?」から始まりました。

丸だと思う人は立ち、バツだと思う人は、座ります。

簡単そうで難しい問題です。

正解するごとに盛り上がりを見せます。

最後は、じゃんけん大会

間違いなく、盛り上がります!

みんなが盛り上がれるように

これまでレク実行委員の方たちが、休み時間等を削って準備をしてくれていました。

全員から大きな拍手が贈られました。

そして、本日の最終行程は

ナイトハイキングです。

周りの方たちにご迷惑のないように、そーっと、そーっと、出発します。

ライトを頼りに進んでいきます。

湯ノ湖湖畔に到達です。光を消すと真っ暗で

星が見えます。

湖畔の魚に夢中です。

フラッシュをたかなければ真っ暗です。

さぁ。

盛りだくさんだった2日目が終わりました。

子供たちは、9時30分の就寝を前に寝る準備を進めています。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室17

現在進行系と、今日の出来事が混じり大変申し訳ございませんが…

源泉散策からハイキング風景をお伝えさせてください。

「あっつ。と思ったけど…そーでもなかった。」

とても爽やかな空気の中、ハイキングに出発しました。

湯滝です。水量があります。

「思ったよりも水が冷た〜い。」

木道をどんどん進むと

こんな素晴らしい景気が広がります。

こんなに天気に恵まれたのは、私は初めてです。

華厳の滝も絶景

本当に天候に恵まれた1日でした。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室16

夕ご飯が始まりました!

今日は、すき焼き〜!!いいお肉〜!!

いただきま〜す!!

お昼が早い時間だったので、食欲マシマシです。

食レポも入ります。

フェイントもありです。

先生にも容赦なく突然きます。

すき焼きのタンパク質と〜

豆腐の植物性タンパク質とで〜

「マッスゥ〜!!!」

これから、熱い日光の夜が始まります。

もうすぐ、学年レクです。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室15

ただいまの時刻は…

16時30分

お楽しみがたくさん続く中でも

上位楽しみ時間に入ると思われる

お土産&お風呂タイムが遂行されております。

時間までは、中に入れません。

かごをもらって、準備します。

いよいよ、入店の前に担任から諸注意を受けます。

1番重い言葉は…

「買った後は、自己責任です。無くしても何ともしてあげられません。」

そうなんです…毎年と言っていいほど「なくなりました事件」が起こります。

それが、なぜか…諸説ありますが…その一説を後ほどご紹介いたします。

さぁ。いよいよ始まりました。

キーホルダーが人気のようです。

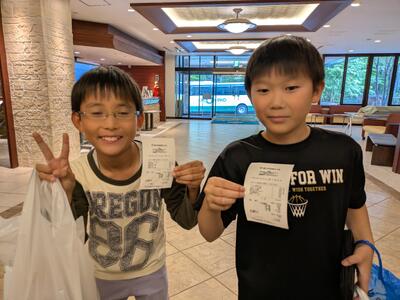

お小遣いは、3000円

ぴったり賞です!!

お風呂タイムの子もいます。

「今日は、昨日よりゆっくり入ったぁ。」

昨日よりも今日!!慣れるのが早いです。

湯上がりの

湧き水は、人気エリアです。

そして…

お風呂&お買い物に行っていて空いている部屋がチラリと見えました。

もちろん全部屋ではありませんが、このような状態のお部屋も…

それは、無くなるよ〜。の原因の一つです。

いいんです!健康で帰れれば(笑)

靴下が片方なくても怒らないであげてください。

(2016年4月から2018年3月まで)