文字

背景

行間

日誌

This is me!

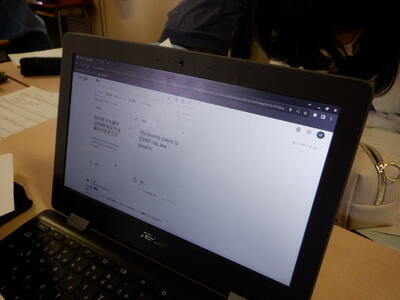

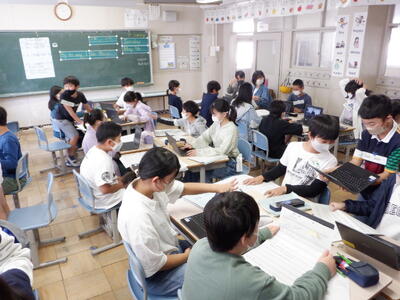

6年生が外国語の授業に取り組んでいました。

様子を見ていると、どうやら自己紹介の準備をしているようです。

3・4年生の外国語活動、5年生の外国語の授業を経て、英語を学ぶのも4年目になりますので、自己紹介も少し複雑なものになります。

名前(My name is ~.)

誕生日(My birthday is ~.)

好きなこと(I like ~.)

できること(I can ~.)

といった基本フレーズに加え、

持っているもの(I have ~.)

得意なこと(I'm good at ~.)

お気に入りの場所(My favorite place is ~.)

などを盛り込み、さらに

「By the way,How about you?」

などと、会話形式にすることも可能です。

個人の自由度が高いので、分からない表現や単語は、翻訳ソフトに頼ることもあります。

このあたりが、各自が学習者用端末を持っている強みです。

発表内容が固まると、実際に自分の端末のビデオ機能を使って録画の練習を行いました。

本番は、撮影場所を変えたり、紹介したい物などを映したりしてオリジナルの自己紹介を行うようです。

どのような自己紹介になるか、楽しみです。【校長】

天気と気温と折れ線グラフ

大型連休が終わり、学校の日常が戻ってきました。

連休後半は、夏日となる暑い日や、雨で少し肌寒く感じる日もあり、天候の変化が大きくなりました。

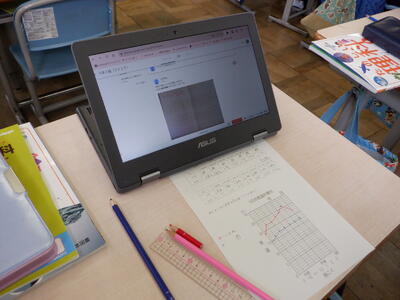

4年生は、理科で「天気と気温」を学習しています。

天候によって気温差が大きくなるこの時期は、学習のねらいに迫りやすくなります。

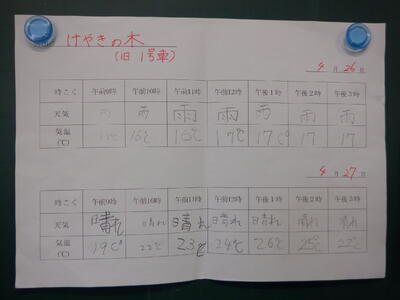

今日、授業を見た4年生の学級では、連休前の4/26(雨)、4/27(晴)に毎時間校庭に出て、測定した気温についてまとめていました。

毎時間の測定結果を表にあらわしますが、なかなか変化の様子がつかめません。

担任「気温の変化の様子を分かりやすくするには、どうすればいいかな。」

4年生たち「折れ線グラフにする!」

4年生は、理科と並行して算数の「グラフや表を使って調べよう」で折れ線グラフを学習しています。

学んだことを他の教科でも活用できる場面なのです。

雨の日の気温を青い線、晴れの日の気温を赤い線で表すと、変化の違いは一目瞭然。

4年生A「朝は気温が低く、昼は気温が高い。」

4年生B「雨の日は、気温の変化があまりない。」

ただ、この授業は理科ですから、その変化の違いについて考察することが大事です。

子供たちは意見を出し合いながら、日照時間の差が気温の変化に結び付いていることなどをまとめていました。

隣の4年生の学級では、算数で折れ線グラフのまとめを行っていました。

算数の教科書にも、ある日の1時間ごとの気温をまとめた表が載っていましたが、1か所だけ測定できていないところがあり、その場合、どのように折れ線グラフをかけばよいか考えていました。

「予測値」でグラフをかいていくことになるのですが、実際に観察する場合でも、何らかの理由でその時間に測定できないことがあり得ます。

様々な場合を想定しながら、教科を越えて、実際に表やグラフを活用していく力を伸ばしています。【校長】

5月の避難訓練

本日(5月8日)の2校時、給食室から出火したことを想定した避難訓練を行いました。

昨日から降り続く雨で校庭の状況が悪いため、本日は廊下への避難にとどめました。

子供たちは火災発生の放送と先生の指示をよく聞き、速やかに廊下に避難することができました。

人数確認等の後、子供たちは教室に戻り、校長先生のお話を聞きました。

東西潤徳小学校コラボレーション〜5年生社会:日本の気候編〜

山都町立潤徳小学校とのコラボレーションを始めてから、およそ半年が経ちました。

最初は、互いを知るための行事やイベント交流が中心でしたが、このコラボの真の目的は、交流により、互いの学びが深まること、つまり、授業での交流に発展させることにあります。

今日は、本校の研究主任が、研究主題「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成~Chromebookを活用した対話的な学びの実現~」に迫るため、山都・潤徳小の協力を得た授業に取り組みました。

5年生の社会科の授業です。

「わたしたちのくらしと国土」について学んでいる子供たち。

日本の気候と地形についても学習していきます。

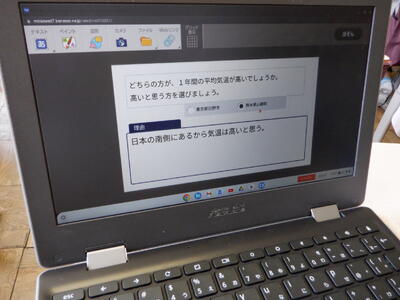

担任「熊本県山都町と東京都日野市、どちらの平均気温が高いでしょうか。」

日野市の1年間の気温のグラフを確認しながら、子供たちに予想させます。

子供たちはタブレットに自分の意見を書いていきます。

5年生A「九州は南の方にあるから、山都町の方が高い。」

5年生B「沖縄の方に近いから、山都町の方が高い。」

5年生C「東京の方がにぎやかだから、日野市の方が高い。」

子供たちの大半の予想は「山都町の方が高い」です。

ここで、ゲストティーチャーとして、山都・潤徳小の6年生に山都町の気候について生解説してもらいました。

<春>

・4月になると、ようやく10℃を超えてくる。

・こたつを使っている家庭もある。

<夏>

・30℃以上になる日もある。

・クーラーをつけていない家庭もある。

・山都・潤徳小も最近クーラーがついたばかりである。

<秋>

・9月後半になると一気に涼しくなる。

<冬>

・冬の寒さは厳しく、今年は、-7℃になったときもあった。

・先生たちが出勤するとき乗ってくる車は冬用タイヤを使っている。

・大雪はないが、積雪があると、スクールバスが動かなくなる。3日くらいは臨時休校になる。

<全体>

・熊本市より気温が低いことを生かし、有機農業が盛んである。

・宮崎県側を台風が通ることがあっても、九州山地に遮られ、山都町への影響は少ない。

今年度、山都・潤徳小には5年生が在籍していないので、6年生に協力してもらいましたが、どの子もしっかりと発表していてとても立派でした。

いつもだとにぎやかな交流になるのですが、今回は、本校の5年生も、山都・潤徳小の6年生の説明を真剣に聞いて、一生懸命メモをとっていました。

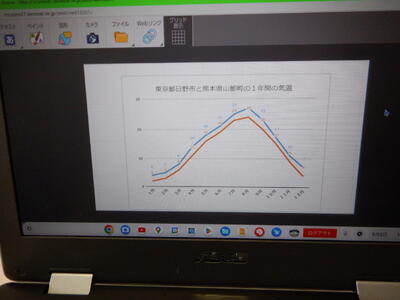

担任から、山都町と日野市の平均気温を比較したグラフの配信を受け、日野市の方が気温が高いことを理解した子供たち。

社会科の授業として大事なのはここからで、南にある山都町の方が気温が低い理由をグループで相談します。

・東京の方が太陽に近いから気温が高い。

・風は西から東に吹くから、最初に風のあたる九州の熊本が寒い。

・山都町は、山がいっぱいあって、太陽の光を遮るから涼しい。

・山都町は、九州山地に守られて、じめっとした日が多いので気温が低いが、東京はからっとした日が多く、暑い。

・東京は都会のせいで、ひたすら暑い。

・山都町は農薬などを農業で使わないので、汚いものが少なく本来の気候のまま。それに比べて東京は汚いものが多く、どんどん気温が上がっている。

子供たちにとって、難問のようです。

5年生D「何で山都町は南にあるのに気温が低いのかなぁ・・・」

校長「きっと、くまモンがいるからじゃない?」

5年生たち「確かに!」

これで納得されても、ちょっと困ります。。。

地図帳で、山都町の標高を確認し、気温と標高の関係について結論を導き出した子供たち。

山都町のおかげで、学習の大事なポイントを理解することができました。

標高約500mのところにある山都・潤徳小。

校長「去年、高尾山遠足に行ったとき、頂上は少し涼しくなかった?」

子供たち「そういえば、そうだったなぁ。」

地図上だけでは分からない、リアルな日本の他の地域の様子について、山都・潤徳小の子たちから学ぶことができました。

日本で、いや、世界で一つだけの授業を創造できるのが、「東西潤徳小学校コラボレーション」。

これからも、様々な授業の可能性を探ってみたいと思います。

ただ、少し気になるのが、「熊本県」ではなく「態本県」と書いている子たちが見られること。

47都道府県については、4年生のときに学習済みです。

パートナーの県名はちゃんと書けるようにしましょう・・・【校長】

(山都・潤徳小の6年生の様子は、こちら)

臨時児童朝会開催

本日(5月2日)の朝の時間、5類感染症へ移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について子供たちに周知を図るために、臨時児童朝会を開催しました。

臨時児童朝会は、ICT機器を活用し、オンラインで開催しました。

保護者の皆様には、本日9:00にC4th Home&Schoolでこの件に関わるお知らせを送付いたしましたので、ご確認いただけると幸いです。

また、ゴールデンウィーク中のけがや事故に気を付けるよう、生活指導主任から子供たちに話をしました。皆様のゴールデンウィークが、「笑顔招福」なものとなりますように願っています。

(2016年4月から2018年3月まで)