文字

背景

行間

日誌

開校記念朝会開催

開校150周年を迎えた今朝、全校児童が一堂に会し、「開校記念朝会」を開催しました。

児童の多くは、本校のオリジナルマスコットキャラクター入りオリジナル「開校150周年記念Tシャツ」を着用し、潤徳小学校150歳の誕生日をお祝いしました。

<けやきの木付近から撮影した朝会の様子>

<南校舎3階から撮影した朝会の様子>

<校長先生のお話>

<1年生 レッド>

<2年 サンセットオレンジ>

<3年 ブライトグリーン>

<4年 グリーン>

<5年 ターコイズ>

<6年 ミディアムブルー>

<教職員 メトロブルー>

教職員を代表して、斉藤校長先生が着用している様子を撮影いたしました。

<保護者・学校評議員 ライトパープル>

全校児童が声を合わせて「潤徳小学校150歳、おめでとう!」と唱和しました。

全員で「おめでとう!!」をした後、子供たちから自然と拍手が沸き起こりました。

本日に限らず、今年度は周年に関わる様々な取組を企画していますので、楽しみにしていただければと思います。

潤徳小学校150周年開校記念日

本日(令和5年5月12日)、本校は開校150周年を迎えます。

この記念すべき本日と明日の2日間は、「日野市市制60周年・開校150周年記念学校公開」となります。

ご来校に際し、「名札」と「上履き」、「外履きを入れる袋」のご持参をお願いいたします。人数の制限を設けておりませんので、多くの皆様にご来校いただくことになります。防犯の観点から「名札」の着用のご協力をお願いいたします。外履きは、紛失や取り違えを防ぐために、手元に持って参観をお願いいたします。

また、自転車でお越しいただくことができます。正門近くの駐輪場か校舎北側校地内駐輪スペースをご利用ください。なお、校舎北側は、給食の食材や教材等の搬入車両が出入りします。白線内に駐輪いただくとともに、なるべく脇にお寄せいただくよう、ご協力をお願いいたします。

<正門近くの駐輪場>

<校舎北側校地内に設置した駐輪スペース>

保護者や地域の皆様のご来校を心よりお待ち申し上げます。

めざせ!1/36500

3年生の教室に入ると、モニターに、「めざせ!1/36500」と映っていました。

担任「この1/36500は、何を表しているでしょうか。」

いつもは活発に手を挙げる3年生たちも、ちょっと予想がつかないようです。

「国語辞典に関係あるのかなぁ・・・」というつぶやきが聞こえます。

担任「実は、先生の持っている国語辞典にのっている言葉の数なのです。」

数の大きさに驚く子供たち。

担任「これだけたくさんある言葉の中から、調べたい言葉を見付ける方法を考えましょう。」

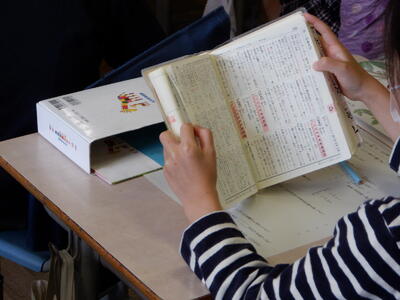

今日の授業は、国語の「国語辞典を使おう」の学習です。

国語辞典を開くと、50音順に言葉が並んでいることは子供たちもすぐ気付きます。

しかし、そう単純ではありません。

最初の文字が同じときは、2文字目の50音順で比べます。

「ひざ」、「ピザ」、「ビザ」のうち、一番最初に出てくる言葉はどれでしょうか。

3年生も大いに迷います。

3年生A「あ、『ピザ』見付けた!」

などと、宝探しのように喜ぶ3年生たち。

最近は、分からない言葉があると、すぐに「ググる」ことが多くなっていますが、手元に国語辞典を置き、すぐに調べられるような習慣をつけたいものです。【校長】

米作りスタート!

5年生は、今年度も水辺の楽校の皆様のご協力を得て、米作りに挑戦します。

まずは、今日は米作りの第一歩、種もみをまく作業を行います。

最初に米作りの心構えを教わります。

日野は米作りの盛んな場所で(例えば、「豊田」は「豊かな田」ということ)、農業用水も発達していることや、校地内に用水が通っている学校は極めて珍しいことなどを教えていただきました。

苗床に土を均等にならします。

種もみをていねいにまきます。

水やりも種もみが流れないように慎重に行います。

これから、毎日、水やりを行い、発芽を待ちます。

今年は豊作になるでしょうか。

水辺の楽校の関係者の皆様、ご指導いただき、ありがとうございました。【校長】

プレルボールにチャレンジ!

3年生A「プレル!」

3年生B「プレル!」

3年生C「キャッチ!!」

謎のかけ声が響きます。

3年生は、体育のネット型ゲームで「プレルボール」に取り組んでいます。

プレルボールとは、「ネット型ゲームの競い合いが行えるよう、ごく軽量のボールを片手や両手ではじいて自陣の味方にパスをしたり相手コートに返したりして、ラリーの続くゲームをする(文部科学省HPより)」ものです。

これでは、ちょっと分かりにくいと思いますので、ちょっと”ググって”みると、「プレルボールは、西ドイツで考案されたスポーツで、互いにボールをバウンドさせて打ち合うハンドテニスの一種」との紹介があります。

小学校では、ざっくり言うと、「バレーボール&テニス」の初級編にあたるゲームの扱いといったところでしょうか。

今日はよい天気。

朝から、3年生の「プレル、プレル・・・」の元気なかけ声が聞こえてきたので、様子を見に行ってみました。

サーブを受けた子が「プレル(「打ちつける」という意味)」と言って、もう一人の味方にバウンドパス。パスを受けた子が別の味方に「プレル」し、3人目の子が「キャッチ」して相手に返します。自陣でボールを3回つなぐところがバレーボールに似ています。

3年生の別の学級では、体育館でプレルボールに取り組んでいました。

今日が1回目とのことで、ゲームのやり方について全員で確認します。

本来は、相手チームには取りにくいように返球します。ここがテニスに似ているのですが、まだ最初ですので、逆に相手に取りやすいように返球して、お互いに協力してラリーが続くように工夫しています。

とは言っても、初めてなので、なかなかボールがつながりません。

チームのことを考えてパスできるようになると、上達しそうです。

できるだけ、プレルボールが何か分かるようにお伝えしようと書いてきましたが、文才がないこともあり、お読みの方には、ほとんど内容が伝わらないのではないかと思います。。。

今週の金曜日、土曜日は学校公開ですので、機会があれば、ぜひ、実際にご覧ください。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)