文字

背景

行間

日誌

起震車体験

2つ前の記事にあるとおり、本日の全校朝会では、校長の話の中でトルコ・シリア地震の映像を紹介し、東日本大震災、熊本地震などの大きな地震について触れました。

今日は、東京消防庁日野消防署 高幡出張所の皆様にご協力いただき、6年生を対象とした「起震車体験」を行いました。

高幡出張所長「みんな、今朝は、トルコ・シリアの大きな地震について、校長先生から話を聞いたんでしょ?」

6年生たち「はい」

訓練に臨む場合、「実際に自分がその場にいたら」という、想像力を働かせることが大事です。

トルコ・シリア地震の被災状況を映像で見たばかりの6年生にとっては、現実味があったはずです。

4人ほどのグループごとに体験をします。

最大震度が5強の揺れです。

机の脚をしっかりもち、頭を隠すことを徹底します。

体験の終わった子に聞いてみました。

校長「やってみて、どうだった?」

6年生A「思ったより、怖かった。」

6年生B「縦揺れより、横揺れの方が怖く感じた。」

6年生C「『頭隠して尻隠さず』ということですよね。」

担任が挑戦した回では、サービス?で、「震度6」の体験も。

1月は阪神・淡路大震災、2月はトルコ・シリア地震、3月は東日本大震災、4月は熊本地震と、年の前半は大地震が話題になることが多くあります。

いつ起きるかもしれないという緊張感をもって生活することが大事ですね。【校長】

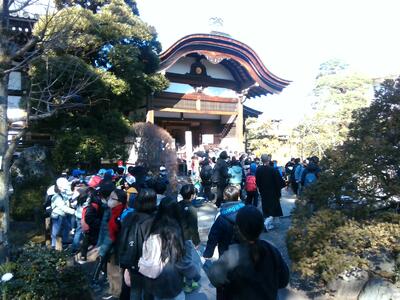

高幡不動尊見学

高幡山明王院金剛寺は、関東三大不動の一つに挙げられ、高幡不動尊として親しまれている名刹です。

3年生は、社会科で日野市のことを調べ、3学期は特に昔の生活について学んでいます。

開山が今から1,000年以上前という、歴史のある高幡不動尊が本校の学区域にあるのは、大きな特色でもあります。

3年生は「高幡不動尊博士になろう」とめあてを立て、社会科見学に出かけました。

五重塔が子供たちを迎えます。

土方歳三の菩提寺でもある高幡不動尊。立派な銅像の前で説明を聞きます。

奥殿(寺宝殿)の見学です。

中には、重要文化財や土方歳三をはじめ新選組に関する貴重な資料等が展示されています。

大日堂の見学です。

内部には「鳴り龍」があります。

手を叩くと反響した音が聞こえます。

内部は写真撮影できないところも多く、詳しくご紹介できないのですが、子供たちは、目で見て、メモなどをとってきましたので、学校に戻ってしっかりまとめるはずです。

学習を通して、地域を大切にする意識を高めてほしいと思います。

貴重な資料等を公開してくださった関係者の皆様に御礼申し上げます。【校長】

全校朝会 ~ユニセフ募金へのご協力~

本日(2月21日)の朝の時間、オンラインで全校朝会を開催しました。

斉藤校長から、トルコやシリアで発生した地震の被害状況についての話がありました。

現在交流を行っている山都町立潤徳小学校付近で2016年に発生した「熊本地震」や2011年に発生した「東日本大震災」やについての話もありました。

トルコやシリアの地震に関係する動画を、全校児童で視聴しました。

地震、戦争、気候変動など様々な要因で生活に困っている子供たちがおり、支援の必要性について話をすることで、代表委員の話につなげました。

続いて、代表委員会の児童からは、「ユニセフ募金」の開催と協力依頼についての話がありました。

潤徳小での「ユニセフ募金」は、次の要領で実施いたします。

日程:2月27日(月)・28日(火)

場所:西玄関及び東玄関前

時間:8時10分~8時20分

「持久走月間」最終日

本日は、学校公開の2日目。

穏やかで暖かい「学校公開日和」となりました。

多くの保護者等の皆様にご来校いただき、大変うれしく感じております。

どうも、ありがとうございました。

さて、学校公開日であっても、日常的な取組は継続して行われます。

これまで、体力向上の一環として取り組んできた「持久走月間」が今日で最終日となりました。

私自身も強い決意で臨んできた「持久走月間」。(詳しくは、こちら)

最終日も、ジャージに着替え、校庭に向かいます。

2年生と一緒にスタートラインに立ち、子供たちと一緒に意味なく最終日の雄叫びを上げる校長。

毎回のことながら、スタートした瞬間に子供たちに置いていかれるのですが、もう慣れてしまい、マイペースを貫き続けます。

ところが、今日は学校公開。

通常の授業は人数制限ありの公開になっていますが、持久走の練習の様子はフリーでご覧いただけるようにしたため、予想以上に多くの保護者等の方が校庭の周りを囲む状況に。

トロトロ走る校長の様子を見て、複数の保護者等の方から「校長先生、頑張って!」と声をかけられる始末。

恥ずかしいのなんのって・・・。

子供たちは、期間中よく頑張り、「100周を超えたよ!」などと言っている子もたくさんいました。

強化月間としては終了しますが、今後も、外に出て運動することは続けてほしいと思います。

私も、出張等の日を除き、毎回、子供たちと一緒に走ることを続けてきました。

しかし、取組を終え、1つ分かったことがあります。

朝、起きて、今日は頑張ろう→一生懸命走る→おなかが空く→本校の給食はおいしい→おかわりの誘惑に負ける→帰宅後、反省する→朝、起きて、今日は頑張ろう→・・・

この無限ループを繰り返していることに気付きました。

結局、ダイエットの効果は?

ご想像にお任せします。。。【校長】

学校公開2日目・道徳授業地区公開講座

昨日(2月17日)は、平日にも関わらず多くの皆様に学校公開にお越しいただき、誠にありがとうございます。

さて、学校公開2日目を迎えました。

本日(2月18日)の学校公開は、道徳授業地区公開講座を兼ねて実施いたします。

1~3校時に、「自他ともに大切にする児童の育成」をテーマに、各学級で道徳の授業を実施いたします。

4校時(11:15~12:00)は、体育館にて保護者の皆様と意見交換会を行います。4校時に開催する意見交換会は、1~3校時の割り当てに関係なく参加することができますので、体育館にお越しいただければ幸いです。

なお、4校時の各学級の参観はご遠慮いただいています。

ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

(2016年4月から2018年3月まで)