文字

背景

行間

日誌

バリアフリーについて考えよう

本日は、学校公開1日目。

平日にも関わらず、多くの保護者等の皆様にご来校いただき、感謝申し上げます。

さて、障害や福祉に関することを総合的な学習の時間を中心に学習してきた4年生。

これまでの学習のまとめとして、関心のあるテーマでグループを組み、学年内で発表し合うことになりました。

学年末が近付いてきた4年生。

5年生への進級を見据え、学級の枠を超え、テーマごとにグループを組みます。

テーマは、「盲導犬」、「手話」、「パラリンピック」・・・など、細かく分かれています。

校長「どうやってグループが決まったの?」

4年生A「自分の調べたいテーマを第1〜第3希望まで決めて、それを基に先生たちが学級がバラバラになるようにグループにしています。」

校長「いきなり、他の学級の子と一緒になって、作業が難しくないの?」

4年生B「大丈夫。低学年のときに一緒の子もいるし、だいたい学年のことは分かるから。」

教室だけでなく、廊下まで使って発表準備をする子供たち。

作業の早いグループは、リハーサルを動画にとって、確認をしています。

グループで進行状況を確認しながら、3/7の発表本番まで準備が続きます。

「スーパー5年生」を目指す4年生たち。

学級だけでなく、学年で同じ目標に向かって取り組むことで、高学年としての基礎が培われることでしょう。

ただ、今日は学校公開日。

ご来校いただいた保護者等の方の中には、我が子がどこに行ったか分からず、かなり探されたうえ、ようやく廊下などで作業しているところを見付けた方もいらっしゃったようです。

分かりづらく、ご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。【校長】

学校公開

本日(2月17日)と明日の2日間、本校在学児童の保護者を対象とした学校公開を開催いたします。

保護者の皆様には、1月26日付で担任より「学校公開参観に関するお知らせ」を紙で配布させていただきました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じての公開ということで、各家庭1名のみで1日1回、計2回ご参観いただけるように計画をさせていただきました。ご参観できる日程は、各学級で割り振りをさせていただき、1月26日付の文書にてお知らせいたしました。一枠約10名の参観となっています。ご確認いただきますようお願いいたします。

なお、中休みに実施している「体力向上月間(持久走)」は、割り当てに関係なく校庭から参観することができます。本日(2月17日)は1・3・5年生、明日(2月18日)は2・4・6年生が持久走に取り組みます。

ご理解とご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。

マイラケットで腕を磨く

校庭で楽しそうな歓声が聞こえるので行ってみました。

5年生の体育のようです。遠くから見ると、羽子板のようなことをしています。

校長「何しているの?」

5年生たち「『ダンテニ』です。」

よくよく聞いてみると、「段ボールテニス」に取り組んでいるとのこと。

自分たちで、ダンボールを使って手作りラケットを作成し、「テニスもどき」のゲームをするのです。

面白いところは、子供たちがそれぞれがバラバラなラケットをつくること。

ラケットが大きい子も、小さい子も、持ち手(グリップ)がある子もない子も・・・

とにかく、独創的なものばかりです。

腕に「装着」するラケットにしている子も多くいます。

一見するとまるでロボットの腕のようです。

正式なテニスのルールではラケットの大きさは決まっています。

ただし、卓球(テーブルテニス)では、ラケットの大きさは決まっていないので、自由に作ることもありと言えそうです。

いつものとおり、我慢できなくなったので、子供たちに混ぜてもらいました。

先日引退された国枝選手の華麗なプレーをイメージしましたが、雪の影響の残る少し荒れた校庭のコンディションということもあり、1球目は見事空振り。

2球目からは、何回かつなげることができるようになりました。

大きいけど重いラケットでミート率を上げるか、小さく軽いラケットでスピードを重視するか・・・。

子供たちの試行錯誤がしばらく続きそうです。【校長】

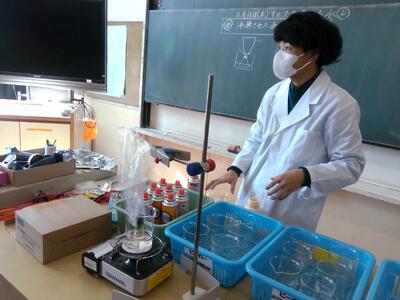

謎の泡はどこから?

理科室に行くと、4年生が実験の準備をしていました。

黒板には、「すがたを変える水」と書いてあります。

氷・水・水蒸気の「三態」を学習しているようです。

ビーカーに水を入れ、ガスコンロで温めます。

温度が高くなってくると、泡が出てくるので、その泡を袋に集めて、正体を探るという実験です。

温まる様子をじっと観察している子供たち。

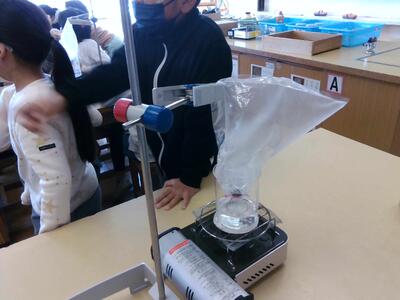

4年生A「あ、泡が出てきた!」

ビーカーの底の方に小さい泡が出はじめます。

ここは、子供たちに考えさせるチャンスです。

校長「何で、水の中から泡が出てくるの?ビーカーの外から空気がガラスを通り抜けて、泡になるのかなぁ?」

4年生B「さすがに、ガラスは通り抜けないんじゃないかな。水の中の空気が泡になるのかも。」

校長「じゃあ、プールに入ったときは、泡を吸えば、息継ぎしなくてもいいね。」

4年生C「水の中に『あわあわ星人』がいて、熱くなって出てくるのかも。」

校長「きっと、そうだよ!地球を侵略しようとしているのかもしれない!」

4年生D「そうだ、そうだ!」

校長「ただし、理科のテストで『あわあわ星人』って答えを書いても、どうなるかは知らないよ(笑)」

他愛もない会話を楽しんでいる間に、泡はどんどん大きく、激しく出てくるようになり、かぶせていた袋が膨らみはじめます。

しかし、膨らんだ袋の内側には、水滴もつきはじめます。気体となった水蒸気が冷やされ、水の形態に戻るのです。

校長「誰?袋の中を濡らしたのは?ちゃんと乾いた袋を使わないと!」

4年生E「私じゃありません!でも、どうして濡れてるんだろう・・・?」

謎を解くことが理科の楽しさにつながります。【校長】

初めての研究授業

昨年の11月から本校で1年間の特別教育実習を行っている大学3年生の「東京教師養成塾生」が、本日の2校時、2年1組にて、初めての研究授業を行いました。

内容は、これまで、2年2組、3組でも事前授業を行ってきた、算数の「図を使って考えよう」です。

多くの子が苦手意識をもっている文章問題。

2年生では、具体物から、だんだんと抽象的に考えられるように「テープ図」を扱います。

数量の関係を図に表すことにより、2年生の段階では、「たし算なのか、ひき算なのか」を考えやすくします。

塾生の授業であっても、本校の授業の基本は学習者用端末の効果的な活用です。

2年生は、この1年間で日常的に使えるようになってきているので、端末で「テープ図」を基に考え、自分の考え方を書き入れていきます。

互いの考えを交流しながら、「テープ図」を使って考えるよさについて学んでいきました。

授業終了後は、塾生の大学の教授の先生、東京都教職員研修センターの教授や指導主事の先生方と一緒に協議会を行い、様々な角度からご指導をいただきました。

実習は、これからも続き、何回も研究授業を行っていくことになります。

一つ一つ吸収しながら成長していってほしいと思います。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)