文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】全校挙げて、「進!MJコンサート」へ!

2/8(土)に迫ってきた、本校と明星大学学友会吹奏楽団との3回目、そして最後のコラボレーションである「進!MJコンサート~つなげよう 感謝のメロディー~」。

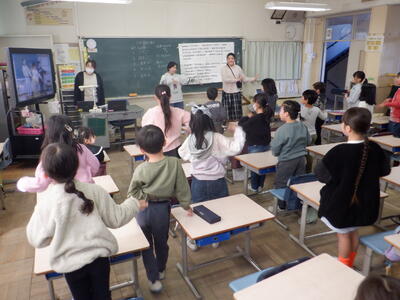

昨日の全校朝会でも校長から話をしましたが、「進!MJコンサート」では、6年生と楽団の方々の合同演奏に合わせて1~5年生、ダンスクラブの児童が踊り、歌う「アンダー・ザ・シー ミュージカル」を行う予定です。

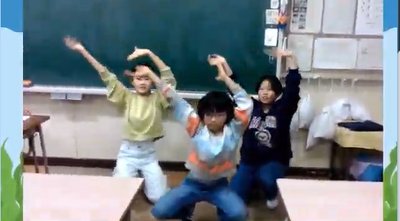

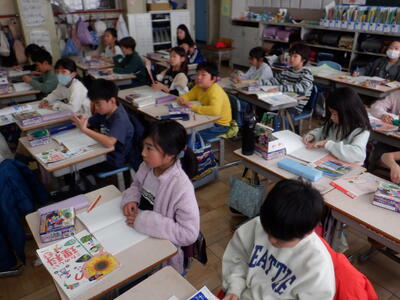

そこで、MJコンサート実行委員会の児童が踊りの見本動画を作っていますので、朝の「潤いの時間」に各学級で練習を行いました。

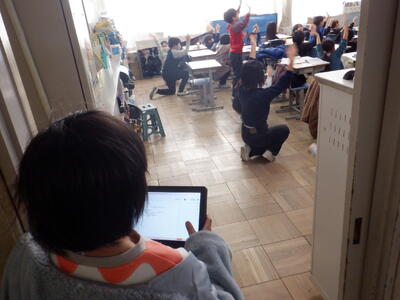

5年生は各自の端末で動画を視聴し、踊りの基本を覚えています。

本格的に練習を始めた学級も多くあります。

繰り返しサビのところを踊ります。

踊りだけでなく、歌の練習もあります。

MJコンサート実行委員たちはChromebookを持ち、チェックポイントのデータを確認しながら各学級の練習風景を見守ります。

と思ったら、1年担任から「一緒に踊って!」と促され、照れながらも1年生と一緒に踊る6年生のMJコンサート実行委員たち。

1回目の「新!MJコンサート」は、楽団のみなさんとの出会いの場、

2回目の「心!MJコンサート」は、楽団のみなさんと一緒に音楽会を創り上げる場、

そして、3回目の「進!MJコンサート」は、お世話になった感謝を表す場です。

「おもてなしの心」をもって、楽団の方々と楽しい時間を過ごせるようにしたいと思います。【校長】

全校朝会(1月28日)

今朝は、リモートで1月の全校朝会が行われました。

まずは、表彰からです。

サッカーで優秀な成績を収めた6年生たちです。

続いて、ピアノで活躍した児童の表彰です。

校長からの話です。

写真は、1/16に開かれた中央委員会の様子ですが、中央委員会の話し合いを受け、3学期も「潤杯」等の取組が進められていること、現在、図書委員会の「潤杯」イベントが進められているので、できるだけ協力することを呼びかけました。

2点目の話は、2/8に迫ってきた「進!MJコンサート~つなげよう 感謝のメロディー~」についてです。

現在、6年生と明星大学学友会吹奏楽団の方が一緒に演奏する「アンダー・ザ・シー」に乗って、1~5年生とダンスクラブの児童が一緒に歌い、踊り、ミュージカル風にする計画を立てています。

そこで、MJコンサート実行委員の児童が踊りの見本動画を作成していますので、紹介をしました。

すでに練習を始めている学級も多いので、動画が流れると反射的に踊り出す子供たち。

とてもかわいいです。

MJコンサート実行委員会は昨日も開催され、委員の子たちは、着々と準備を進めています。

その努力に感謝の気持ちをもち、楽団の方々と最後の思い出に残るコンサートにしようと話しました。

また、ふれあい橋や校庭の周囲の歩道で工事が続いていることから、登下校の安全に気を付けるよう話をしました。

続いて、生活指導主任から、

1 学習に必要ない物は持ってこないこと

2 校庭を横切って歩かないこと

3 不審者の情報があるので、登下校に注意するとともに暗くなる前に帰宅すること

ということについて指導がありました。

最後は、日直の教員からChromebookの修理が続いていることから、大切に扱うよう話がありました。

盛りだくさんな内容でしたが、子供たちは教室でしっかりと話を聞いていました。【校長】

磁石の性質について調べよう

校内を回っていると、教室で理科の実験を行っている学級がいくつかありました。

ちょっと気になって、中をのぞいてみました。

3年生は、「じしゃくのふしぎ」を学習しています。

磁石にはN極とS極があること、磁石についた鉄釘はそれ自体が磁石になる(磁化する)ことなどについて学びます。

違う極同士を近付けるとくっつき、同じ極同士を近付けると、どんなに力を入れてもくっつきません。

そのことを何度も実験して体感します。

磁石に鉄釘を2本くっつけて・・・

磁石を離しても、2本の釘はくっついたままです。

このことから、鉄釘が磁化したことが分かります。

もちろん、3年生ですから磁化の物理的な仕組みは学習しませんが、性質は体験を通して理解していきます。

磁石にちなんだ話として、「世界最強の磁石は『ネオジム磁石』であり、日本で開発された」ことが紹介されていました。

科学技術で世界をリードしてきた日本。

そのバトンを子供たちにも受け継いでほしいものです。

5年生は「電磁石の性質」について学んでいます。

3年生の永久磁石の学習と違い、電磁石は、オンとオフが簡単にできたり、磁力の強さを変えることができたりします。

写真は、どうしたら電磁石の磁力を強くすることができるか班で相談しているところです。

今日は、流す電力を変えることで磁力を強くすることができるか実験していました。

簡易電流計を使って、見えない電力や磁力を視覚的に認識できるようにしています。

現在の様々な工業製品に使われている磁石の働き。

小学校で学んだ基礎を生かして、将来の大発明につなげてほしいと期待しています。【校長】

黒電話は昔の道具?

社会科で「わたしたちの日野市の歩み」を学習している3年生。

「日野市の昔」を学ぶ中で、当時の生活の様子についても調べています。

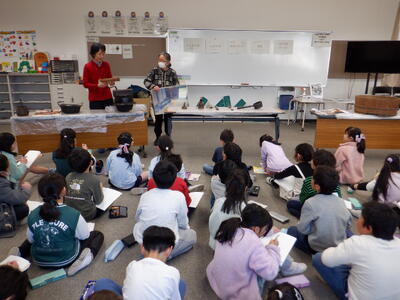

そこで、今日は、日野市郷土資料館の2名の方においでいただき、昔の生活道具などについてご紹介いただきました。

はじめに全体説明です。

令和時代を生きる子供たち。

平成→昭和→大正→明治・・・といった過去の時代があることを教えていただきます。

昭和世代の校長にとっては、昭和が完全に昔の時代の扱いになっていることに若干の抵抗感を感じます。

衣・食・住、それぞれに関連した昔の道具を持ってきていただき、使い方や仕組みなどについて全般的な説明がありました。

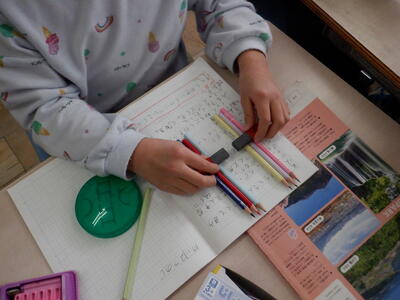

子供たちは熱心にメモをとっています。

後半は、実際に昔の道具を目の前にして、細かい説明を伺ったり、質問したりします。

鉄鍋やお米を炊くための羽釜などを興味津々に眺める子供たちです。

こて、火のし、炭火アイロンなど、電気のない時代に衣類のしわを伸ばす道具の紹介もありました。

校長「日野市にある火のしです。」

定番のギャグは、子供たちにスルーされました。(苦笑)

黒電話が置かれています。

校長「黒電話って、使ったことある?」

3年生たち「な~い!」

3年生A「校長先生は、使ったことあるの?」

校長「あるよ。というか、家に普通にあったよ。」

校長「黒電話、見たことはある?」

3年生B「ある!ちびまる子ちゃんで。」

3年生C「サザエさんもだよ!」

3年生D「ドラえもんで見た!」

もはや、黒電話は漫画の中での遺物扱いのようです。

悔しいので、そばにいた担任(初任者)に声を掛けます。

校長「さすがに、黒電話、使ったことあるでしょ?」

担任「いや~、ひいおばあちゃんのところで1回か2回、使ったことがあるような・・・。」

教職員間の分断も広がっています。。。

ガラケーも昔の物になりつつある現在。

スマホもいつの間にか過去の物扱いになるのかもしれませんね。【校長】

持久走週間、開始!

1学期の「ソフトボール投げ」、2学期の「縄跳び」に続き、3学期は体力向上の取組として今日から「持久走週間」が始まります。

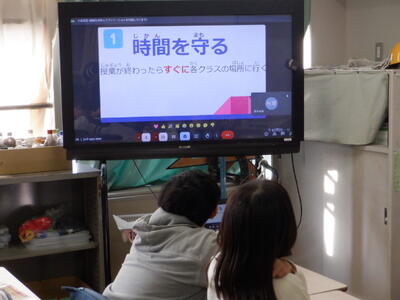

今朝は、初日ということで、6-3をキーステーションにして、体育委員会の児童からオンラインによる持久走週間に関する説明が行われました。

持久走に取り組むにあたって、注意すべきこととして「時間を守る」、「合図とともに始めよう」、「自分のペースで走ろう」、「体調が悪くなったら、ゆっくり歩こう」という説明がありました。

数百人が一斉に校庭を走りますから、全員が約束を守ることが大切です。

中休みになり、多くの子が校庭に出てきました。まずは、準備体操で体をほぐします。

スタート!

「ゆっくり走りましょう」と放送で声が掛かりますが、ほぼダッシュの子が・・・

例年、同じような光景となりますが、「ゆっくり自分のペースで走る」のは、なかなか子供には難しいようです。

5分間、息を切らせながら走る子供たち。

体育の授業で持久走に取り組んでいる学級も多くあります。

歩いたり走ったりすることは生活の基本です。

この取組を体力向上につなげてほしいものです。

子供たちのお楽しみは、走った周数だけ持久走カードに色を塗ること。

京王線の駅名が入ったカードになっていますので、新宿駅に着くことを目標に頑張っています。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)