文字

背景

行間

日誌

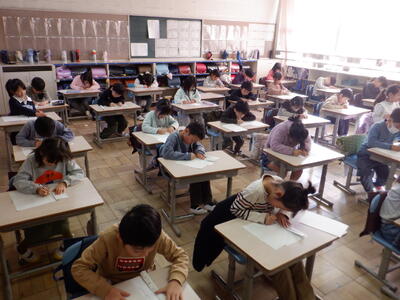

席書会(3・5年)

今日は、学年ごとに体育館に集まり、書き初めを行う「席書会」が開催されました。

【3年生】

1・2時間目は3年生が「席書会」に臨みました。

3年生になってから毛筆に取り組むので、「席書会」は初めての経験です。

最初に、体育館で書くときの注意を受けます。

自分の場所を決めて、準備開始です。

3年生の書き初め課題の文字は、「お正月」。

子供たちに聞いてみました。

「『お』と『正」と『月』、どれが難しい?」

3年生A「月!」

3年生B「お!」

だいたい、意見はこの2文字に分かれました。

教室や家庭でしっかり練習してきたこともあり、初めての「席書会」でしたが、落ち着いて取り組むことができました。

【5年生】

「席書会」が3回目になる5年生たち。

全体説明の前に、自分たちでどんどん準備を進めています。

5年生の書き初め課題の文字は「希望の朝」です。

5年生にも3年生と同じように聞いてみました。

校長「この4文字の中で、どれが難しい?」

5年生A「の!」

5年生B「望!」

意外に、ひらがなの「の」を挙げる子が多くいました。

他の3文字が漢字なので、バランスをとるのが難しいのかもしれません。

4枚清書し、よいと思うもの1枚を提出します。

「春の海」などの箏の雅な音楽が流れる中、5年生は真剣に取り組んでいました。【校長】

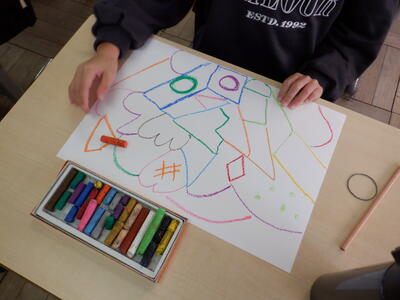

絵の具の積み木

2年生の教室の前を通りかかると、担任の前に子供たちが群がっています。

ちょっとのぞいてみました。

担任が子供たちの目の前で積み木を組み合わせています。

2年生A「おうちみたい!」

2年生B「ポストだ!」

子供たちは興味津々です。

しかし、積み木の中には、半球状のものがあり、うまく積み上げられません。

そこで、どんな形の積み木でも自由に組み合わせられるように、絵の具で積み木を描いていく図工の学習につなげます。

とは言っても、いきなり絵の具で積み木を描くことは難しいですし、色も混ざってしまいます。

そこで、積み木の外枠はクレパスで描いていきます。

大事なのは、実際の積み木をイメージして、下側から組み合わせて描いていくことです。

クレパスは絵の具を弾きますから、外枠が描けたところで、絵の具で色付けをしていきます。

実際の積み木ではできない組み合わせ方も、絵の具なら自在にできます。

自分のイメージを広げながら、「仮想積み木」の世界に子供たちは浸っていました。【校長】

避難訓練(1月)

今日は、3時間目の授業中に避難訓練が行われました。

今日の想定は地震の後、給食室から出火したというものです。

さらに、途中からは停電になったという想定で、教職員が廊下で必要な情報を大声で出し、避難開始を伝えます。

その声を聞いて、椅子の下に身を隠していた子供たちが出てきました。

給食室からの出火ということで、いつもの経路と違う、非常階段から避難する1年生たち。

無事に全員が避難場所の校庭に集まりました。

校長からは以下の話をしました。

・昨夜、宮崎県で震度5弱の大きな地震が発生している。

・また、去年の正月に発生した能登半島地震から1年経ったということで、その後の様子などがよく報道されている。

・このように、冬の寒いときでも、夏の暑いときでも関係なく地震は発生する。

・こうして、校庭に避難したが、本当だったら、おうちの方が迎えに来るまで、何時間も寒い中で待たなければならないかもしれない。

・さらに、今日は停電になった場合を考えて、先生方が地震の様子を伝えて回った。

・冷静に行動し、先生たちの話をしっかりと聞かなければならない。

・3学期になったので、いつもと違う状況の中での避難が多くなる。1年間のまとめのつもりで取り組んでほしい。

乾燥が続く東京では、地震の際、出火したら大きな被害につながるおそれもあります。

一層、迅速に行動することが求められます。【校長】

氷点下の中でも・・・

現在、今冬の最強寒波が日本列島を覆っているとのことで、ニュースでは、各地での大雪の情報が流されています。

冬型の気圧配置のときには、東京では逆に晴天が続きやすくなります。

実際に今週の月曜日にまとまった雨が降った以外は、ほぼ、冬晴れの日が続いています。

今朝も上空には澄んだ青空が広がっています。

しかし、寒波の影響は、気温には大きく影響しています。

今朝も氷点下の朝。

プールは氷が張った状態です。

そんな中、1年生たちがぞろぞろと校舎外に出てきました。

校長「何してるの?」

1年生たち「氷ができてるか見に行くの。」

生活科で「ゆきやこおりであそぼう」の学習をする1年生。

水を外に置いておくと氷になるのか、実験しているようです。

校地内で寒くなる場所と考えたのが学校の畑のところ。

日陰の時間が長くなっているところです。

1年生A「しもばしらもできているよ!」

畑の中を楽しそうに歩き回ります。

給食のトレイに水を張っていたところ、一晩で見事に凍りました。

ちょっと砂混じりですが・・・。北風が強い影響でしょう。

校長「今日は、かき氷パーティーだね!」

1年生たち「やったぁ~!」

無邪気な子供たち。

1年生の後は、3-2と4-2の子供たちが体育で校庭に出てきました。

学級数の多い本校では、1時間目から校庭での体育の割当があります。

寒い中ですが、元気な子供たちです。

一方、同じ1時間目に体育館で体育を行っている2-2の子供たちはちょっと暖かそうです。

一昨年、体育館に空調機器が設置されたことで、冬場の体育館での体育はかなり楽になりました。【校長】

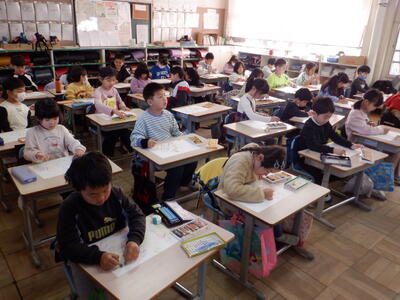

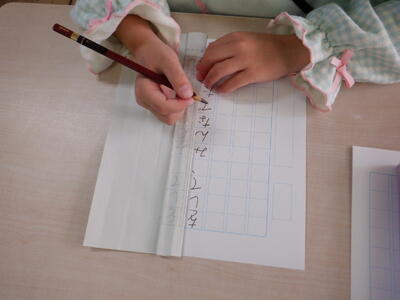

新年は、心静かにスタート

昨日から3学期が始まり、今日から、通常の授業が行われています。

年始にちなみ、書き初めからスタートしている学年、学級も多くあります。

1年生は、2学期末、そして冬休みにも書き初めの練習を行っていますので、取り組む姿勢もかなり身に付いてきました。

お手本を見ながら、真剣に書いています。

書く姿勢も入学のころに比べるとだいぶよくなってきたように感じます。

2年生も硬筆です。

1年生のときに経験済みですから、やり方はもう慣れています。

1文字1文字、集中して書いています。

硬筆の書き初めは2年生までですから、「小学校最後の硬筆書き初め」です。

しっかり取り組んでいます。

そして、3年生になると、毛筆の書き初めになります。

書き初め用の半紙は長いので、自席で書くには、半紙をずらしていくなどの工夫が必要です。

本校では、3年生以上は、来週「席書会」として、学年合同で体育館での書き初めをします。

そのときには、半紙をずらさないでも書けるようになります。

互いの作品を見合いながら、来週の「席書会」までに気を付けなければならないところを確認します。

3年生A「校長先生、『お』と『正月』が離れちゃった~。」

大丈夫。自己の反省点が分かっていれば、「席書会」では上手に書けるようになります。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)