文字

背景

行間

日誌

連音リベンジ音楽会

1週間前の11/28(金)、市の連合音楽会が開催されました。

煉瓦ホールのステージに立ち、張り詰めた緊張感の中、次々と合唱・合奏を披露していく6年生たち。

しかし、その中に本校の6年生たちの姿はありません。

先週の11/27、28はインフルエンザ罹患の児童数の増加から、6年生の2学級で学級閉鎖を行い、連合音楽会への不参加を決めたからです。

学級閉鎖の判断は、校長にとって、とても重いものです。

単純に欠席者数だけで判断するわけではなく、増加率、登校している児童の健康状況などを含め、総合的に検討します。

今回のように、「絶対に変更できない行事」などがあると、小学校生活の思い出に関わりますから、さらに判断が難しくなります。

しかし、感染拡大を防ぐことが学級閉鎖の目的であり、連合音楽会に無理に参加して、他校の児童への感染が広がるおそれがあることも考えていかなければなりません。

学校医の先生とも相談しつつ、悩みに悩んで学級閉鎖及び連合音楽会不参加の決断に至ったわけです。

学校を代表して、本校の6年生のいない連合音楽会に参加してきましたが、想像以上に虚無感がありました。

「この判断でよかったのか。」という思いも率直にあり、罹患していない元気な6年生たちに申し訳ない気持ちにもなりました。

そんな思いをもちながら学校に戻ると、音楽専科や6年生の学年主任の教員が校長に相談をしてきました。

「参加できなかった6年生のために、校内で全校児童参加による音楽会を開催できないか。」

ということです。

この時点で、本校は22学級中8学級が閉鎖状態にありました。

校長として、再度の感染拡大につながりかねない校内音楽会の開催の判断はまたも難しいものになりましたが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を貫いている本校、これまでの5か月間の練習で「つくり上げてきた」合唱・合奏の機会を設けないことは、6年生たちのモチベーションを大きく下げることになってしまいます。

そこで、感染状況の改善が認められることを条件に「連音リベンジ音楽会」を開催することにしました。

現在も4年生の1学級が閉鎖している状況ですが、学校全体としては、大幅にインフルエンザの罹患による欠席児童が減少し、改善傾向にあります。

そこで、予定どおり開催することにしました。

この「連音リベンジ音楽会」は1時間目の始まる前の朝の時間に行いました。

6年生の演奏を聴こうと続々と体育館に集まってくる他学年の子供たち。

6年生の勇姿を多くの方にご覧いただきたいと、潤徳ファンの皆様にもお声掛けさせていただきましたが、開演前から多くの皆様にお集まりいただきました。

6年生を応援いただき、感謝申し上げます。

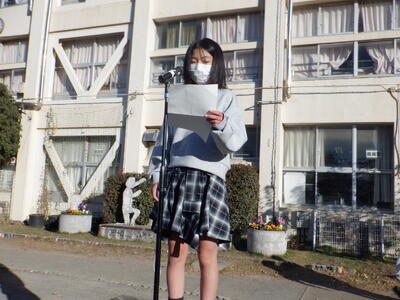

「子供たちがつくる学校プロジェクト」ですから、連合音楽会実行委員の子供たちが「はじめの言葉」、「終わりの言葉」を担当します。

まずは、合唱「小さな勇気」の披露です。

先日の「MJリターンズ!」の盛り上がりと違い、水を打ったような静けさの中、6年生の合唱に耳を傾ける他学年の子供たち。

潤徳ファンの皆様も見守ってくださっています。

続いて、合奏「あの夏へ」です。

自分の担当楽器を一生懸命演奏する6年生たち。

映画「千と千尋の神隠し」で使われている曲ですから、聴いている他学年の子たちにとってもなじみのある曲です。

本校は700名近くの大きな規模の学校であり、多くの潤徳ファンの皆様にもお越しいただいたことから、実は連合音楽会本番より観客の人数は多いのです。

ですから、演奏している6年生にとっても、それなりの緊張感はあったと思います。

努力したことは、それを発揮する場がないとなかなか報われません。

今回の「連音リベンジ音楽会」が6年生にとってその場になってほしいと思います。

本校では、11月の6年生の保護者会前に連合音楽会に向けた「壮行会」扱いで演奏会を行っていますが、全校児童向けの生演奏を行うことはありませんでした。

ですから、来年、連合音楽会に参加する5年生をはじめ、下級生たちにとっては大きな刺激になったことと思います。

連合音楽会には参加できませんでしたが、下級生にその存在の大きさをしっかり見せた6年生たちです。【校長】

避難訓練(12月)

今日の10時過ぎ、12月の避難訓練が行われました。

想定は、地震発生→給食室から出火→校庭へ避難というものです。

この想定自体は、1学期にも行った基本的なもの。

今回のポイントは「管理職不在」という設定ということです。

そこで、今回は、地震発生の放送は職員室にいた教員が行いました。

子供たちの避難の流れは同じです。

机の下に隠れ、地震の揺れが収まったら防災頭巾をかぶり、校庭に避難します。

人数確認までの一連の流れを管理職抜きで行います。

その意味では、今回は、教職員の訓練でもあります。

本来、訓練後の講評も担当教員が行うはずでしたが、ホームページ取材のため、多くの子供たちが校長を”目撃”しており、今さら、管理職不在であることを子供たちに言いにくい状況になってしまいました。

担当教員「あ、校長先生が出張から学校に戻ってきてくださいました。お話を伺うことにしましょう。」

ちょっと芝居っぽい展開になってしまいましたが、校長からは以下の話をしました。

・いつもの副校長先生と違う先生からの放送だったが、どんな場合でも落ち着いて行動できるようにしなければならない。

・特に、火事の場合、どこから出火したのかしっかり聞いていないと、安全に避難することができない。

・香港での高層マンションの火事のことをニュースで見た人も多いだろう。

・特に、冬になると空気が乾燥するため、火の回りが早くなり、逃げ遅れてしまうと命にかかわることになる。

・家庭科室、理科室などでも火を使う活動がある。火の元には十分注意してほしい。

大分県の火災でも強風で大きな被害につながりました。

冬は、大きな火災につながりやすい季節でもあるので、校内の火の管理を徹底していきたいと思います。【校長】

縄跳び週間、スタート!

今日から、今年度の縄跳び週間が始まりました。

今朝は、体育委員会による「縄跳び集会」が行われました。

体育委員会委員長から説明があります。

・各学級で3分間、長縄で「8の字跳び」をする。

・跳んだ回数を体育委員に報告する。

・来週の木曜日(12/11)に再度集会を行うので、そのときにどれだけ記録を伸ばせるかを目標とする。

まずは、低学年(1~3年生)からカウントします。

「冬晴れ」で寒いですが、体を動かして気持ちのよい朝です。

インターンシップ生も回し手で協力です。

低学年が終わると、高学年(4~6年生)のカウント開始です。

6年生は長縄を短く持って、回転スピードを上げています。

さすが、これまでの経験が生かされています。

各担任等が結果を報告します。

今日の集会はスタートの位置付けです。今後の練習により、来週の集会での回数UPを目指します。

早速、中休みから各学級での練習が始まっています。

ここでもインターンシップ生が回し手で駆り出されています。

教職は肉体労働であることを体感してもらいます。(苦笑)

短縄の方も練習が本格化しています。

「なわとびカード」に基づき、様々な技に挑戦していきます。

本校では、感染症の流行で学年・学級閉鎖が続きましたが、感染予防の第1は、病気に負けない体つくりをすることです。

こうした体力向上の取組を通して、子供たちに自らの健康について意識させていきたいと考えています。【校長】

♪冬がはじまるよ

ちょっと懐かしいタイトルの曲が思い起こされるほど、今日は昨日のぽかぽか陽気とは打って変わって底冷えのする1日となりました。

それでも、子供たちは体育の時間を中心に体を動かし、内側から体を温めています。

明日から縄跳び週間が始まることもあり、1年生は大繩や短縄を使って練習を始めています。

2年生は「ボール蹴りゲーム」(≒キックベースボール)に取り組んでいました。

4年生は、大人にとってはちょっと懐かしい「ポートボール」でボールを追いかけていました。

6年生はバスケットボールの基礎練習として「3on3」で攻防の練習をしていました。

百葉箱の中の気温計は、正午ごろで10℃を少し超えたくらいです。

昨日の日野市の最高気温が17℃ですから、寒いはずです。

各担任も説明をできるだけ短くし、子供たちの運動量を確保するような授業を行っていました。【校長】

【MJ】至高の時間、「MJリターンズ!」

今日は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱の1つ、「MJリターンズ!」が開催される日です。

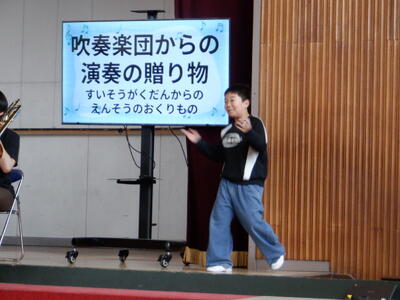

パートナーの明星大学学友会吹奏楽団の皆様には朝早くからおいでいただき、入念に演奏準備をしていただきました。

多くの潤徳ファンの方々にもご来校いただいました。

開演前には長蛇の列です。

本校の隣の「たかはた北保育園」の年長児たちも遊びに来てくれました。

楽団の方々には、子供たちの入場が終わるまで、「さんぽ」をはじめ、様々な曲をメドレーで演奏していただき、温かく迎えてくださいました。

これまで半年近く準備を進めてきた、児童会本部役員の担当児童たちが進行を務めます。

最初の校長挨拶で、楽団の方々が「第73回全日本吹奏楽コンクール大学の部」で銀賞を受賞されたことをあらためて紹介すると、会場中から大きな拍手が起きました。

楽団の団長の方からの挨拶です。

団長の方「今回、こうして、なかなか出ることのできなかった全国大会に初出場して、銀賞をいただくことができたのも、去年『MJコンサート』でみなさんと一緒に音楽で楽しめたことがきっかけだったと思います。」

うれしいお話です。

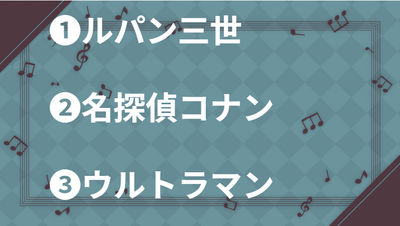

最初のプログラムは、「曲当てクイズ」です。

楽団の方が、ある曲のイントロを演奏してくださるので、その曲を当てる三択クイズです。

最初の曲はアルトサックスで吹いてくださいます。

楽器の説明もあり、自然に管楽器に興味をもつ構成にしてくださっています。

正解はこの中から選びます。

たかはた北保育園年長児A「あ~、コナンくんだ~!」

園児でも分かる初級問題で大正解!

2問目は、チューバで「かわいいだけじゃだめですか」。

(校長はよく知らない曲で不正解ですが、子供たちの多くは当然のように正解)

3問目は、「吹奏楽の花形楽器」とも言えるトランペットによる「勇気100%」。

子供たちも楽しみながら、それぞれの楽器の特徴や音色に理解を深めることができました。

そして、全校で練習してきた「ジャンボリミッキー!」を楽団の方々と一緒にセッションします。

すると、楽団の方々が一斉に頭に被り物をつけ始めました。

何と、総監督でタクトを振ってくださっている玉寄先生も被り物を・・・。

全国の音楽関係者の皆様、めったに見ることができない光景です!

いくらお祭りイベントとはいえ・・・玉寄先生、ありがとうございました。

これまで、校内で何回、いや何十回も練習してきた「ジャンボリミッキー!」のダンス。

演奏開始と同時にダンスパートの子供たちは体育館の床が揺れるほど激しく踊ります。

歌唱パートの子たちも負けずに大きな声で歌います。

そして、楽器パートの子たちも、楽団の方々のメロディーにきちんと合わせることができました。

動画を見て繰り返し練習してきたとはいえ、生演奏に合わせるのは本番一発勝負となりましたが、とても上手に演奏することができました。

年長児たちも見様見真似でダンス!

潤徳ファンの皆様もダンス!

会場全体が一つになって盛り上がりました。

最後は、事前に全校児童にアンケートをとった「演奏していただきたい曲」を踏まえ、楽団の方々が「Mrs. GREEN APPLEヒット曲メドレー」を演奏してくださいました。

自分たちでリクエストをとっただけあって、演奏が始まると同時に、体育館内は大カラオケ大会状態に。

5曲のメドレーを熱唱する子供たちです。

これで、プログラムは終了なのですが・・・

全校児童「アンコール!アンコール!・・・・」

さすが、昨年度の「MJコンサート」の経験があるので、何の指示がなくとも自然な反応となります。

団長の方「それじゃあ、最後にみんなの大好きな『マツケンサンバⅡ』で盛り上がりましょう!」

体育館内は大歓声です。

演奏開始と同時に全員総立ちです。

見学においでいただいた日野市教育委員会関係者の皆様の体も自然に揺れます。

司会をしていた児童会本部役員のMJリーダーも思わず壇上でダンス!

大いに盛り上がりました。オーレ!!

「MJリターンズ!」に向け、準備をしてくださった団員の方々へ、全国大会銀賞を祝して、児童会本部役員の手製の「特大金メダル」が団長の方にプレゼントされました。

そして、楽団の皆様と一緒に全員で記念写真の撮影です。

記念撮影の都合上、児童会本部役員のMJリーダーからの終わりの挨拶は、2階のギャラリーからです。

たぶん、本校初では・・・。

名残は尽きません。

その後、全学級に都合のつく楽団の方に入っていただき、一緒に給食の「潤徳カレー」を召し上がっていただきながら交流を深めました。

中にはサイン攻め、質問攻めにしている学級も・・・。

楽団の皆様、ご協力いただき、ありがとうございました。

昼休みになっても「出待ち」をしている子や、サインを求める子たちが殺到するなど、まるでアイドルのコンサートが終了した後のような光景が広がっていました。

会場内を飾った、児童会本部役員の作成した「MJリターンズ!」の掲示には、楽団の方々の寄せ書きが残されていました。

この「MJリターンズ!」はもともと年間計画には予定されていなかったイベントですが、児童会本部役員の「どうしてもやりたい!」という熱意により実現したものです。(詳しくは、こちら)

準備に半年近くかけてきた担当の子供たち。

企画・調整・広報・練習動画撮影・装飾・運営等をほぼ子供たちだけの力でやり切ったことは、本校の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の成熟した形と言えます。

また1つ、進化した潤徳小を感じさせるイベントとなりました。

そして、音楽の魅力、素晴らしさを今年も伝えてくださった楽団の皆様には、ひとかたならぬご協力をいただき、感謝の念に堪えません。

全国にも例も見ない、小学生と大学生の友情は、本校の宝です。

本当にありがとうございました。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)