文字

背景

行間

日誌

しつこく、ダイエット、しなきゃ・・・

山都町立潤徳小学校の学校だより「狭霧の朝」、とにかく面白いのです。

特に、コラム「潤徳抄」は、池部校長先生のプライベート満載の「攻めた記事」になっています。

今年の1月16日に発行された「狭霧の朝」52号の「潤徳抄」では、池部校長先生ご自身が「特定保健指導」に臨まれている記事が赤裸々に書かれています。(詳しくは、こちら)

この52号を拝読して、考え込んでしまった私。

実は、恥ずかしながら、私も現在、「特定保健指導」の取組をせざるを得ない状況となっているのです。

「特定保健指導」とは、「生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをするもの」(厚生労働省HPより)です。

私も、毎年の「常連」となっており、そのたびに「食事をコントロールしなさい、運動しなさい、お酒を控えなさい」などとご指導を受け続けてきました。

今年も、私の担当となった管理栄養士の方から、こんなお話をいただきました。

管理栄養士の方「定期的に運動されていますか?」

校長「コロナ禍で、なかなか運動は…。(ホームページのネタを探しに)校内を歩くようにしていますが・・・。」

管理栄養士の方「毎日、続けることが大事ですよ。ぜひ、取り組んでみてください。」

そう言われても・・・と「一人ツッコミ」するのが毎年のことなのですが、そんな折に「狭霧の朝」52号が目に留まったわけです。

そもそも、池部校長先生は、休み時間などに子供たちとウォーキングをされることが日課になっているようです。(詳しくは、こちら)

3学期になり、「やっぱり、ダイエット、しなきゃ・・・」と考えさせられる出来事が連発しています。

「定期的な運動かぁ・・・。」と考えていたところに、始まりました、「持久走月間」!

これを生かさない手はありません。

今日は、1・3・5年生の日。

複数のコースがあるうち、1年生のコースに混ぜてもらいます。

1年生A「校長先生も走るの?」

1年生B「校長先生って、1年生なの?」

校長「みんなと走るよ。校長先生は、今年から潤徳小に来たから、1年生と同じなの。」

理由を聞き、にこにこする1年生たち。

「高学年と一緒に走ったら、置いていかれちゃうからなぁ・・・。」との本音は、とても明かせません(苦笑)

準備体操をし、マスクを取って、スタートです!

1年生と一緒にのんびりジョギングすることを想像していたら、一瞬でダッシュしていく1年生たち。

すぐに「周回遅れ」となり、

1年生C「校長先生、遅いなぁ。」

と、抜きながら言われる始末。

5分間走ですが、屈辱の時間となりました。

1年生D「校長先生は、何周走った?ぼくは、19周走ったよ。」

校長「すごいねぇ。校長先生は、走っている間に何周走ったか忘れちゃった。」

苦しい言い訳になってしまいます。

「明日、明後日は週末だし、来週の午前中は出張の日もあるし・・・。」

三日坊主の誘惑がいろいろありそうですが、とりあえず、頑張ってみようかな…と思います。

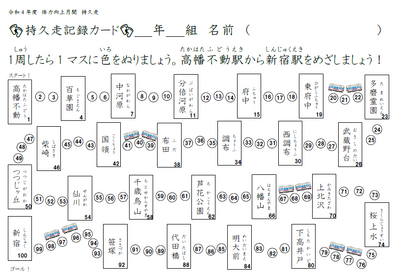

子供たちの「持久走記録カード」の目標は「新宿駅」ですが、私は「百草園駅」を目標にしようかなぁ、と最初から、かなり弱気になっています。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜4年生交流編〜

先週の5年生に続き、今朝は、4年生が山都・潤徳小との交流を行いました。

交流を行う上で、一番ハードルが高いのが4年生。

山都・潤徳小は小規模校で、4年生の児童数が0名なのです。

ですから、学年同士の交流ということができません。

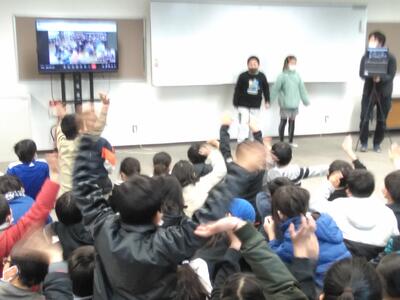

そこで、今回は、日野・潤徳小4年生と山都・潤徳小全校児童とのゲーム大会を行いました。

4年生は、全員、多目的室に集合です。

山都・潤徳小の全校児童のみなさんも1つの教室に集まってくれました。

今回、司会・進行は、日野・潤徳小側で行います。

はじめの言葉担当児童「盛り上がっていきましょう〜!」

軽いシャウトで、朝からハイテンションになる子供たち。

交流は、クラスごとに考えたゲームを代表児童4名ずつで行います。

4年1組のゲームは「30秒当てゲーム」。

心の中で30秒を数え、「ここだ!」と思ったところで手を挙げます。

ストップウォッチで計時した正確な30秒との違いを比べるゲームです。

結果は、山都・潤徳小に29秒で手を挙げた子がいて、日野・潤徳小に31秒で手を挙げた子がいました。

熊本と東京に時差はありません。当然、30秒の感覚も同じですね(笑)

4年2組のゲームは「心を合わせようゲーム」。

2組の担任が出す「お題」で思いつくものを書き、どれだけ一致するかというものです。

お題は「節分といえば?」。

2組の代表児童の4名のうち、3名は「豆まき」で、かなり心が合ったようです。

山都・潤徳小の代表児童にも「豆まき」がありました。

「おに」なども出て、イメージは共通しているようでした。

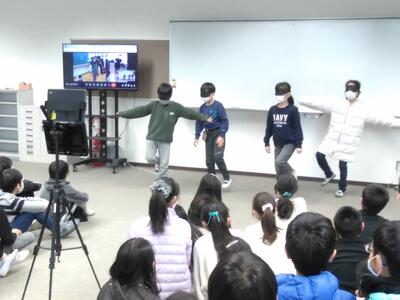

4年3組のゲームは「フラフープリレーゲーム」。

縄跳びのようにフラフープを5回跳んで、隣の子に渡し、4人全員跳んだ時間を測ります。

3組の代表児童は、1回もミスすることなく、「21秒」という驚異的なタイムを叩き出しました。

山都・潤徳小の代表児童には低学年の子もいて、ちょっと苦戦。

4年生は、画面越しに「頑張れ〜!」と大きな声援を送っていました。

4年4組のゲームは「片足バランスゲーム」。

アイマスクで目隠しをし、30秒数える間、片足でバランスをとるというものです。

両足をついてしまったら座ります。

先日の福祉体験でアイマスクをすることに慣れた本校の4年生には少しアドバンテージがあるようです。代表の4人とも、30秒間、片足で立つことができました。

一方の山都・潤徳小は、3人が座ってしまうなど、ちょっと苦戦。

しかし、残った1名の児童が30秒間、ずっとピョンピョンとジャンプしっぱなしで、ユーモラスな動きに両会場とも爆笑となりました。

終わりの言葉担当児童「これからも仲良くしましょう!」

子供たちも画面を通じて、大きく手を振り合って、心の距離が縮まったように感じました。

今回は、ゲームを日野・潤徳小側で決めた上に、山都・潤徳小は学年がバラバラの代表児童選定となったため、明らかに、日野・潤徳小側が有利な状況となりましたが(フラフープリレーは、事前に「闇練習」もあったとか・・・)、勝ち負けにこだわらず、遠くの学校同士で一緒にゲームを楽しめたことは大きな意義があったと思います。

一昨日は、山都・潤徳小が最強寒波の影響で、臨時休校となったこともあり、事前打合せが十分できず、ぶっつけ本番になったところもありましたが、子供たちからは「仲良くなりたい」という意識を感じとることができ、ほのぼのとした時間になりました。

来週、2月3日(金)は、3年生が交流予定です。【校長】

(山都・潤徳小側から見た交流の様子は、こちらから)

体力向上月間~持久走~

今朝(7時半頃)の校庭の気温は-5℃。

昨日よりもさらに気温が下がり、風が弱かったこともあり、プールも全面凍った状態になっています。

昨日は、強風で吹き飛ばされたカップが多かった1年生の「氷作り実験」。

リベンジで、1年生がほほえみの丘の「頂上」に一晩カップを置いておいたところ、今回は見事全面凍結しました。

やはり、山頂は凍える寒さなのですね・・・。

子供たちの登校の様子も気になり、学区域を回ってみましたが、しもばしらを踏みながら登校する子もいるなど、冬を楽しんでいるようでした。

私も、あまりにもきれいな富士山をふれあい橋からパチリです。(フルサイズにしてみました。)

さて、こんな寒い時期ですが、いえ、こんな寒い時期だからこそ、外に出て運動し、病気に負けない体力をつけることが大事です。

12月の縄跳び月間に続き、これから2月18日(土)までを持久走月間として体力向上に取り組みます。

今朝は、「持久走集会」として、体育委員会の児童がリモートで持久走月間の取組について説明しました。

明日から、奇数学年、偶数学年が日替わりで中休みに校庭を走ります。

走る前、走るときに気を付けることなどの話がありました。

「持久走記録カード」に日々の頑張りを記録していきます。

体育委員会児童「ゴールの新宿駅まで色が塗れるように頑張りましょう!」

新宿を目指すのはもちろんのこと、どうせなら熊本・山都町に行けるくらい頑張ってほしいものです。

子供たちは、明日から本格的に走り始めますので、保護者の皆様は、いつも以上に朝の健康観察をていねいに行っていただきますよう、ご協力をお願いいたします。【校長】

【速報】最強寒波の影響は・・・?

今朝は、全国的に「最強寒波」の襲来で交通機関に乱れが出るなど、大きな影響が出ています。

山都町立潤徳小学校も臨時休校になってしまったようです。

今朝の本校の様子をお伝えします。

午前7時半過ぎの百葉箱の中の温度計は、およそ-4℃を指していました。

こんなに寒いので、プールが全面凍結しているかと予想していましたが、校舎側の一部に薄い氷が張っているだけでした。風の影響のようです。

昨日から一晩置いた、1年生の氷作りの実験ですが・・・。

見事、全面凍結です!

しかし、風の影響で、多くのカッブの中は、砂や落ち葉入りの氷になっています。。。

さて、昨日の記事でお知らせした、「標高約3mのほほえみの丘のふもとと頂上で氷のでき方は違うのか?」という壮大な実験ですが・・・

朝、行ってみると、頂上やふもとのカップがありません。

担任に聞いてみました。

担任「全部、風で吹き飛ばされてしまいました。飛ばないように、カップの裏をテープでとめていたんですけどねぇ…」

今回の実験から、1つの結果が得られました。

「山の山頂の風は強い」(笑)

1時間目になり、1年生たちが自分のカップを置いた場所にやってきました。

1年生A「やった〜!氷ができてる!」

と、喜ぶ子がいる一方、強風で吹き飛ばされたのか、

1年生B「校長先生、私のカップがない・・・」

と悲しそうに訴えてくる子も多くいます。

校長「のどが乾いて、鳥さんが飲んじゃったのかもしれないね。」

などど、フォローするしかありません。

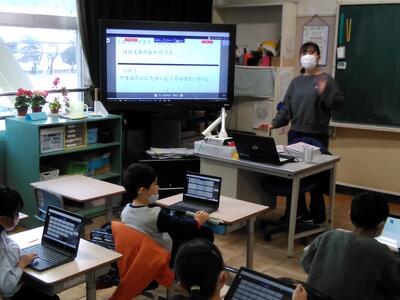

1年生は、Chromebookで写真を撮って、記録などをしていました。【校長】

最強寒波VS1年生

10年に1度の最強寒波がやってくるとのニュースが連日報道されています。

特に明日は、日野市で最低-5℃、最高4℃といった予報も出されるなど、厳しい寒さになりそうです。

このような気象状況の中、1年生は、生活科の「ふゆをたのしもう」の学習で氷作りを行います。

校内の様々な場所に水を入れたカップを置き、次の日になったらどのように氷になるか確かめるようです。

どこにカップを置いたら氷ができやすいか考え、Chromebookに入力して、意見交換をします。

1年生A「とんぼ池の近くがいいと思います。」

納得顔の1年生たち。水場が近いと氷ができやすいと考えているようです。

1年生B「ほほえみの丘の上がいいと思います。」

担任「どうして、そう思うの?」

1年生B「だって、高いところは涼しいからです。」

これに対して反対意見も出されます。

1年生C「だって、ほほえみの丘の上は、お日さまに近いから、すぐ溶けちゃうかもしれない。」

迷う1年生たち。

実験をして、証明するしかありません。

実際にカップを置く場所をChromebookで写真にとり、記録に残しておく学級もあります。

考え抜いた場所にカップを置く1年生たち。

今日の放課後から明朝までは、学校は1年生優先。絶対にカップをいじらないように他の学年に「お触れ」が出ます。

下校時にほほえみの丘の「頂上」にカップを置く1年生。

「ふもと」にカップを置いている子もいます。

今は、まだ暖かいですが、この後、急速に冷えてくるようです。

「最強寒波」の影響はどうなるのか?

そして、標高約3mのほほえみの丘のふもとと頂上で氷のでき方に差はあるのか?

校長とすれば、校内の水道管の凍結が心配ですが、1年生の実験結果も気になるところです。【校長】

本校の「ひのっ子エコアクション」の取り組みについて②

本校の「ひのっ子エコアクション」担当からご報告です!

「ひのっ子エコアクション」とは、「児童生徒及び教職員等が学校生活において、環境問題に触れ、考え、実践することにより、環境意識を高め、環境にやさしい学校づくりを行うこと」を目的として行われている、日野市独自の環境保全・改善に関する取組です。(前回紹介した「ひのっ子エコアクション」はこちら)

本日は、本校の「ひのっ子エコアクション」を3つ紹介します。

1、捨てればごみ 分ければ資源

潤徳小学校では、各教室に燃えるゴミの掲示をしています。

また、校内のゴミ捨て場には、ペットボトル、プラスチック、燃えないゴミ、缶、瓶…など細かく分別されています。

ごみと資源を分別することで、資源は再利用され、限られた資源が有効的に活用されます。

その結果、ごみの量が減り処分のためのエネルギーや燃料消費量を減らし、温室効果ガスや有毒物質の発生量を削減することにつながります。

分別を正しく行い、資源として再利用することは環境を守ることにつながるのです。

2、HTT <電力をH減らす・T創る・T蓄める>

東京都では、「電力をH減らす・T創る・T蓄める」を合言葉に、HTTの取組を行っています。

その第一弾となるイベントが4月29日、東京・新宿の都庁舎で開催され、小池百合子知事とタレントのフワちゃんの対談が話題になりました。

潤徳小学校でも、HTTを呼びかけるポスターを掲示して、節電を呼びかけています。

現在、日本のエネルギーは、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料を元にした化石エネルギーが中心です。

しかし、このまま化石エネルギーの消費量が増え続けると、地球温暖化や気候変動がますます深刻になるといわれています。

3、生きるために欠かせない水

水は、飲み水として利用される以外にも、お風呂やトイレなど普段の生活でも使われます。また、農業や畜産業、工場でもたくさんの水を使います。

ですが、地球温暖化かや人口の増加、経済の発展などの影響で、これからますます水が不足することが予想されています。

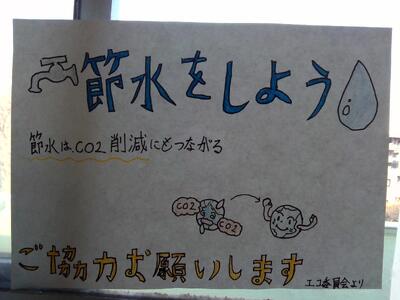

潤徳小学校では、エコ委員会が節水を呼びかけるポスターを作成し、掲示しています。

お風呂の残り湯を洗に使う、シャワーの時間を減へらす、トイレの水を流すときに大小のレバーを使い分けるなど、日頃ごろから節水を心掛けることも、私たちにできる大切な行動の一つです。

私たちの当たり前の生活が、この先50年後、100年後…と続くとは限りません。

日々の生活を振り返り、環境について考える機会になってくれたら嬉しいです。

今後も潤徳小学校では、環境に配慮した取組を実践していきます。

やっぱり、ダイエット、しなきゃ・・・

今月、特に障害のある方との交流やバリアフリーの考えについて学んでいる4年生。

今日は、福祉体験として、日野市社会福祉協議会 日野ボランティア・センター、手話サークルの皆様にご協力いただき、車椅子や白杖体験、手話の学習を行いました。

白杖体験の前に、アイマスクを着けて、「目が見えない感覚」を体験します。身近の物を触ってみて、区別することの難しさを感じます。

実際に2人1組になって、1人が案内役、もう1人がアイマスクをして白杖を持ち、教室から校庭まで出る体験をします。

互いに声をかけながら慎重に歩きますが、特に段差のあるところの難しさを感じていました。

手話の学習では、音が聞こえないときの生活の困り感について学び、そのうえで、コミュニケーションをとる方法を考えます。「手話」が注目されがちですが、身振り、筆談、口話、空書、指文字など様々な方法があり、複数の方法をとりながらコミュニケーションを図っていることを教えていただきました。

手話サークルの皆様は、口元が見えるマスクを着けていらっしゃいましたが、口の動きも重要であることを説明していただきました。

その後は、簡単なあいさつや文を手話で伝える方法を学びました。手話は、身近なゼスチャーにつながる動きも多く、子供たちも楽しみながら手話を学んでいました。

車いす体験は、体育館を使って行いました。

車いすの構造、動かすときに気を付けるポイントなどを学びます。

例えば、下り坂のときは、安全上、後ろ向きになって動かすことなどを教えていただきました。

その後は、2人組になって車いすに乗る人と押す人の役割を体験します。

たまたま参観していた学級の児童数が奇数だったので、「校長先生もやってみますか?」と声がかかりました。

「4年生で押すことができるかな・・・。」と一抹の不安がありましたが、せっかくなので、チャレンジです。

校長の心配をよそに、滑らかに車いすが動き出します。

校長「重くない?」

4年生の押し手の児童「はい。大丈夫です。」

車いすの性能に感心していたのですが・・・。

コースの途中にマットを置き、段差に乗る障害が設置されていました。

車いすを後ろに倒して、段差を乗り越えるのですが、押し手の4年生が倒そうとしても、なかなか後方に倒れません。

結局、周りの大人が助けることに・・・。

段差が何か所かあったのですが、全て手助けが必要な状況になってしまいました(涙)

3学期早々に「今年こそ、ダイエット宣言」したものの、例年どおり三日坊主になっているわけですが、あっという間に、「ダイエット宣言」を思い返すことになってしまいました。

老後に車いす生活になったときに、誰も私のことを押してくれないかもしれない・・・という暗い未来が頭をよぎります。

4年生は、多様な人が社会に参加する上での障壁をなくすことで、誰もが生活しやすい社会をつくることを意識して、これからも行動してほしいと思います。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜5年生交流編〜

1/18の記事で、山都・潤徳小と簡単に交流できる仕組みを構築したと記載しました。

この専用交流サイトを使い、本格的に交流を開始します。

今朝は、両校の5年生同士で交流を行いました。

昨年、連合音楽会の前に両校の6年生同士が交流した時は、校長の端末を介してオンラインで結ぶことしかできなかったため、私が端末を持ちながら各学級を回るという、アナログ的な手法を行っていましたが、今回は、専用交流サイトを使い、山都・潤徳小の高学年の教室と本校の5年生の各学級を円滑につなげることができました。

児童が登校した時からモニターに映像を流しておいたところ、子供たちが映像を送っている端末のところに集まってきます。

正式交流の前に自然交流が始まっている感じです。

チャイムが鳴った後、正式交流開始です。

今回は、山都・潤徳小の5年生の子たちが、スライドを使って、山都町と、山都・潤徳小の紹介をしてくれました。

山都町の概要や名所である通潤橋や円形分水、イベントの八朔祭、伝統芸能の清和文楽などの説明がありました。一昨日の教職員交流の際に「お勧めスポット」として挙げられた「幣立神宮」の紹介もありました。(山都町に関心のある方は、こちらをどうぞ)

続いて、山都・潤徳小の紹介がありました。

全校児童数は26名で複式学級、標高が500m近いところにあることを聞いて、本校の子供たちも、あらためて驚いていました。

また、東京の小学校では行くことのできない、長崎修学旅行の話など、行事の違いにとても興味をもっていたようでした。

発表を受け、質問タイムです。

日野・潤徳小5-1代表児童「山都・潤徳小の先生の人数は何人ですか?」

山都・潤徳小5年生代表児童A「12人です。」

日野・潤徳小5年生たち「おぉ~」(「少ないなぁ・・・」というリアクションです。)

すると、山都・潤徳小側から「日野・潤徳小の先生は何人ですか?」と逆質問が来て子供たちは大慌て。協議のうえ・・・

日野・潤徳小5-1代表児童「30人くらいです。」

すると、「もっと多いよ~!」と多くの子からツッコミが入ります。

本校は、正規教員以外にもたくさんの教職員がいるので、5年生からすると、どこまでが先生の範囲なのかバラバラな認識なのです。規模の大きな本校らしいリアクションです。

日野・潤徳小5-2代表児童「山都・潤徳小で一番おいしい給食は何ですか?」

山都・潤徳小5年生代表児童B「カレーです。」

日本全国、カレーのおいしさは共通のようです。

日野・潤徳小5-3代表児童「児童数が少ないようですが、運動会とか学習発表会とかはどうやっているんですか?」

この質問には、山都・潤徳小の5年生もちょっと戸惑ったようです。

山都・潤徳小5年生代表児童C「運動会のかけっこは、すぐに終わってしまいます。学習発表会も午前中に終わります。」

確かに、山都・潤徳小は5人以下の学年もあるので、かけっこはすぐに終わりそうです。

山都・潤徳小からも質問があります。

山都・潤徳小5年生代表児童D「芸能人に会ったことはありますか?」

笑いが起きます。

本校児童も何人か手を挙げ、代表1名が回答したのですが、ちょっとマイナーな感じで・・・。

東京の小学校というと、芸能人がうろうろしているイメージなのでしょうか?

最後は、全員で手を振り合ってお別れです。

15分ほどの交流でしたが、山都・潤徳小の5年生がしっかりと発表を行ってくれて、大変意義のある交流になりました。

来週以降も、学年ごとの交流が続きます。

両校の児童、教職員の輪が広がればうれしく思います。【校長】

(山都・潤徳小側から見た交流の様子は、こちらから)

6年生家庭科 冬休みの課題

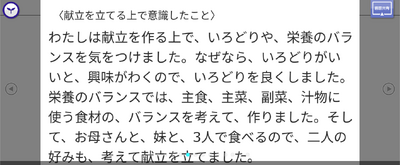

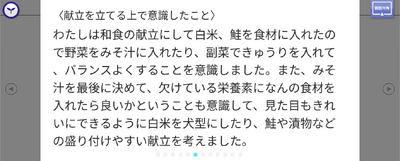

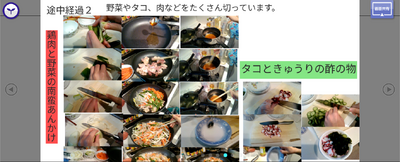

6年生の家庭科では、2学期に「まかせてね 今日の食事」の学習で献立を立てました。

献立を立てるためには、栄養バランスや好み、予算…などを考えなければいけません。

そこで、2学期に立てた献立を、実際に調理する課題を冬休みに出しました。(2学期の授業の様子はこちら)

自分で工夫して、調理の経過をスライドにまとめている子どもたちもいました。

意欲的に取り組んでいた様子をみると、とても嬉しい気持ちになります。

完成写真を見ると、栄養バランスや彩り、盛り付け方が一目瞭然です。

子どもたちのがんばりが伝わります。

振り返りでは、

「思ったより時間がかかってしまった」

「お母さんの大変さがわかった」

「楽しかった」「つかれた」

など様々でしたが、実際に調理したからこその微笑ましいエピソードばかりでした。

保護者の皆様のお力添えがなければ、

このような、学びの深い課題に取り組むことはできませんでした。

この場をお借りして感謝申し上げます。

本当にありがとうございました。

第7回たて割り班活動

今朝は、たて割り班で遊ぶ日です。

室内遊びの班と、校庭遊びの班が半分ずつに分かれ、活動を行いました。

室内では、新たな「スピードじゃんけん」に取り組んでいる班がありました。

誰かとじゃんけんをして、5回勝ったら座ります。

教室中、じゃんけんの声でにぎやかになりました。

こちらも新しい遊び、「紙タワーゲーム」です。

班を3つのグループに分け、配られた紙を使って、一番高い作品を作ったところが勝ちです。

グループのチームワークが問われます。

寒い中ですが、外遊びの班もいっぱい体を動かして、楽しく遊びました。

異年齢での活動では、振り返りが大事です。

今回のたて割り班活動で、6年生が中心となって計画を立てるのは最後になります。

6年生への感謝の気持ちを発表したり、6年生から一言ずつメッセージを送ったりする班もありました。

次回から、5年生が計画を立て、運営していくことになります。

最高学年の引継ぎが進みつつあります。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)