文字

背景

行間

日誌

運動会オンライン配信事前練習会2

台風14号の影響もなくなりましたので、今日は、予定どおり、校庭での公開練習です。

1・2校時は、3年生。

団体競技の「潤徳ハリケーン」や50m走の練習です。

たぶん、子供たちの応援の歓声がオンラインで届いたことと思います。

教育実習生も、オンライン配信の方法について学び、保護者等の皆様から申請を受けると「承諾」する作業を行っていました。

3・4校時は、1年生の公開練習です。

40m走と玉入れの練習に取り組みました。

徒競走系の種目は、子供たちが一瞬で通り過ぎていくので、オンライン配信がとても難しいです。

どこに配信用のタブレットを設置するか・・・当日まで悩みそうです。【校長】

5年生家庭科 そうじ実習の様子

本日、5年生家庭科の授業では、そうじ実習をしました。

いつもの掃除時間では取りきれないホコリやゴミを見つけて、一生懸命掃除をしました。

下の写真は、校長室を掃除している様子です。

掃除を一生懸命がんばっている子どもたちにはご褒美として、校長先生の椅子に座らせてもらいました。

下の写真は、校長先生と一緒に机拭きをしている様子です。

最後にみんなで敬礼!!

校長室以外にも、クラスで分担して1階と2階の廊下掃除をしました。

がんばって掃除をした5年生、立派でした。

運動会オンライン配信事前練習会

今年度の運動会は、保護者等の皆様に運動会の進行状況をリアルタイムでお伝えできるよう、オンライン配信の準備を進めています。

今日は、事前練習会の1日目。

本来、校庭での練習を公開する予定でしたが、台風14号の影響で、体育館練習の公開に切り替えました。

1・2時間目は、4年生が「エイサー」の練習をしているところを公開です。

急に体育館練習の公開になったので、撮影場所を決めるのも一苦労。

4年生は、肋木(ろくぼく)の上にカメラを置き、保護者等の方から参加の申請があると、「承認」の操作を行っていました。

この「承認」が手作業でないとできないので、少しお持ちいただく場合が出てしまいます。

私も、職員室で、オンライン配信ができているか確かめてみました。

離れていても、体育館での練習の様子がバッチリ映っています。

3・4時間目は、5年生の「綱引き系」の団体競技の練習です。

単なる「綱引き」ではないようなので、グループに分かれて相談を始めていますが・・・。

ヒソヒソ話の内容が分からないのがオンライン配信の欠点かもしれません。(苦笑)

5・6時間目は、6年生の「潤徳ソーラン」の公開練習です。(準備のトラブルがあり、公開時刻が遅くなってしまいましたことをお詫びいたします。)

画面上でも、6年生の迫力ある踊りの様子が伝わりましたでしょうか?

明日、明後日も、1〜3年生の公開練習が予定されています。

接続練習も兼ねて、ぜひ、オンラインにご参加ください。【校長】

台風14号の影響を避けながら・・・

日本列島を縦断するコースで、大きな影響を与えた台風14号。

C4th Home&School及び本校ホームページにて、三連休明けの教育活動について通常どおり行うとの情報提供をさせていただきましたが、子供たちの登校に際し、安全配慮へのご協力をいただき、ありがとうございました。

私も、学校施設の確認を行ったり、登校時のパトロールなどを行いました。

先週末から、1年生が大事にしているあさがおの鉢に転倒防止のためのスズランテープを巻いていました。

そのため、被害は最小限でした。

遮蔽物のない、浅川の河川敷やふれあい橋などで強風が吹くことが心配でしたが、それほど強い風は吹いておらず、降雨もなしで、ひと安心です。

子供たちも、「校長先生、おはようございま〜す!」と、いつものとおり、元気いっぱいです。

最近は気象庁だけでなく、多くの民間会社が天気予報を出していますので、この三連休中は、複数の情報をとりながら、通常どおりの教育活動を行う判断をしましたが、児童や教職員が目の前にいるわけではないので、情報伝達には難しさを伴いました。

とにかく、登校に際し、大きな影響がなかったのは幸いでした。

学校に戻ると、2時間目の頃から激しい雨となり、校庭はあっという間に池のようになってしまいました。

この雨が登校時に直撃していると、子供たちにも影響が出ていたかもしれません。

朝のパトロール中に、たくさんの保護者の方が、子供たちを送ってくださっている姿をお見かけしました。

本当にありがとうございました。【校長】

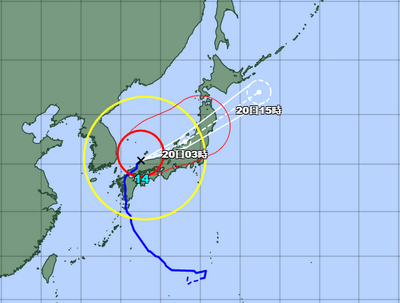

【重要】台風14号の教育活動への影響について2

(画像は気象庁のHPで9/19の午後4時に発表されたものです。)

大型の台風14号が山陰地方付近を北東に進んでいます。

明日の朝、台風14号は北陸地方から東北地方に進んでいると予想されており、日野市からは離れた場所にあると考えられます。また、現時点での気象情報によりますと登校時間帯には数mmの降水や風速10m程度の風が吹くことが予報されているものもありますが、登校することは可能と判断し、通常どおりの登校とします。しかし、風がいつもよりも強いことが予想されますので、気を付けて登校するように子供たちへの声掛けをよろしくお願いします。

なお、登校について心配がある場合は、明日の朝に学校にご連絡ください。【校長】

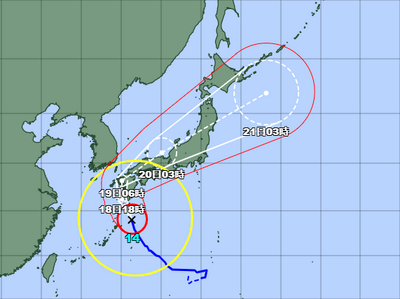

【重要】台風14号の教育活動への影響について1

(画像は気象庁のHPで9/18の午前6時に発表されたものです。)

大型で非常に強い台風14号が、九州の南海上を北北西に進んでいます。

現在のところ、東京近辺を通過するおそれは低いようですが、今後の進路や勢力によっては、大きな影響が出ることも考えられます。

20日(火)の教育活動については、まだ、台風の状況を注視している段階で、決定していることはありませんが、19日(月)から20日(火)の朝にかけて、学校の対応についてお知らせすることを考えています。

C4th Home&School及び本校ホームページにて情報を確認していただきますようお願いいたします。

九州や西日本で大きな被害が出ないことを祈るばかりです。【校長】

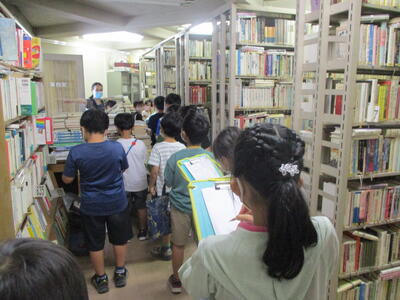

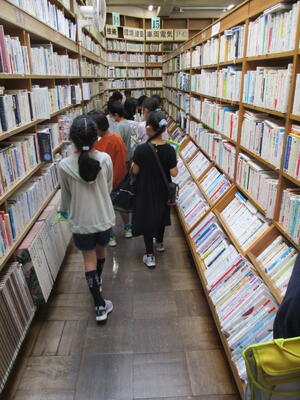

2年生 図書館見学

2年生の生活科の学習で、「日野市立高幡図書館」に見学に行きました。

2年生では、私たちの生活を支えてくれる公共施設のよさや、それらを支えている人々について知るために、「みんなでつかう町のしせつ」を学習します。

はじめに、職員の方から、図書館の利用について説明がありました。

「本は一度に何冊借りられるでしょう?3択クイズです。1番【10冊】2番【20冊】3番【30冊】」

「学校の図書室は、2冊だから、一番近い10冊かな」。

「こういうときは、真ん中の20冊。」

「さすがに30冊はないでしょ。」

とつぶやきながら、正解だと思う番号に手を挙げます。

「正解は、30冊です」

との答えに、「えー!」と驚く子供たちでした。

オープン前の図書館を、じっくり見学させていただきました。児童書コーナーは、低学年・中学年・高学年に分かれていました。本選びがスムーズにできそうです。

大好きな本を見つけて喜ぶ子や、

「私はもう、こっちの高学年の棚も読めるよ。」

と得意げな子もいました。

子供向けの本が並ぶ棚は手に取りやすいように低く設計してあること、大人が読む本は、児童書の本棚よりも背が高いことを教えていただき、「本当だ。」と、自分たちよりもずっと背の高い棚を見上げながら歩きました。10万冊もの本があることを知り、

「それは絶対にメモしなきゃ!」

とたんけんボードに挟んだメモ用紙に、分かったことを一生懸命書いていました。

高幡図書館には2階もあります。普段図書館を利用する子も、上は見たことがないという子がほとんどでした。

お話会や読み聞かせをしてくださる部屋、目の不自由な人でも読書を楽しめるように対面朗読をしている朗読室、誰でも使える学習スペースなど、図書館には様々な工夫がしてあることを学びました。

普段は入ることのできない事務室や、書架も見せていただきました。このような場所も見させていただけるのは、生活科見学の醍醐味です。

見学を終えた後、何人かの子供たちが

「今日早速カード作ってもらって、借りにこようかな」

と話していました。

今回の見学を通して、読書に親しむとともに、公共施設を大切にし、正しく使ってくれるような大人に育っていってほしいなと願っています。

高幡図書館の皆様、本日は開館前のお忙しい時間に貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

(人数の関係上、本日は1・3組が見学に行きました。2組が見学する日は、9月29日の予定です)

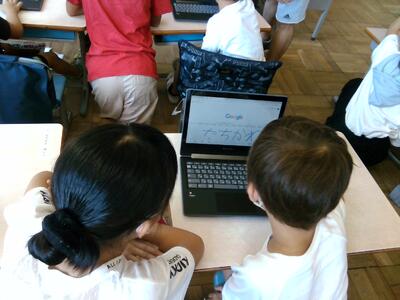

はじめてのChromebook

日野市では、2学期から、1年生がChromebookを使用できるようになりました。

本校でも、使用を開始しています。

自分用の端末を前に興奮を隠せない1年生たち。

そこに、6年生が教室の中に入ってきます。

パソコンは、初期設定が難しいものです。ましてや、カタカナがようやく使えるようになった1年生では、自力で設定することは困難です。

6年生は、「助っ人」として、1年生のサポートを行ってくれるのです。

6年生と1年生は、1学期に行った体力テストの際にペアを組み、6年生が1年生の記録をとっています。

この体力テストのペアで、初期設定や基本的な操作方法の確認を行います。

久々の再会に「元気〜?」などとあいさつを交わす6年生と1年生。

まずは、パスワードの入力。

6年生は、キーの場所は教えますが、入力は1年生自身で行います。

1文字1文字、緊張しながらキーボードを押していきます。

続いて、クラス単位で学習内容や課題の運営・管理を行う、「クラスルーム」に入る準備をします。

6年生A「クラスルームのショートカットを作っていいですか?」

6年生B「クラスコードは、もう、入力するんですか?」

さすが、6年生。

1年生にとっては「宇宙語」にも思えるような専門用語も軽く使いこなしながら、1年生に指示を出していきます。

続いて、手入力の設定です。

低学年は、キーボード入力はまだ難しいので、直接、文字を画面に書いて認識させる手入力が中心です。

今回は、手入力した言葉からインターネットに接続する練習をしてみました。

「うさぎ」と手入力して検索すると、うさぎの写真が出てきて、大喜びの1年生。

慣れているはずのサポート役の6年生も一緒に「かわいい!」などと目を細めています。

本校では、これまでも「異年齢交流」を大事にしてきていますが、こうした新たな取組で一層交流を深めていきたいと考えています。

1年生も、自分の端末を卒業まで使いますから、大事に扱ってほしいと思います。【校長】

挑戦!運動会オンライン配信!!

昨日、今年度の「運動会のご案内」、「運動会オンライン配信について」、「GoogleMeetへの参加方法」の3点をC4th Home&Schoolにて配信しました。

今回の運動会は、昨年度のような入れ替え制ではなく、基本的には、「いつでも、どこでも」ご覧いただけるように計画しています。

しかし、コロナ禍以前の「超密」な状態は、感染防止の観点から避けたいと考えています。

そこで、運動会の進行状況をリアルタイムでお伝えし、ピンポイントで参観することも可能にできるように、運動会のオンライン配信を準備しています。

今日は、教員が実際に校庭に出て、システムの確認を行いました。

体育主任の教員の説明を聞き、実際にタブレットを操作して、ライブで受信できるか確認します。

保護者等の皆様から「オンラインに参加したい」と申請があると、学校側のタブレットでは一定の作業を行わなければなりません。その手順などについて入念に確認です。

教員は、SEなどの専門家ではなく、「ずぶの素人」ですから、一つ一つ、手探りで確認していきます。

それでも、何とかよりよい運動会にしたいとの思いで取り組んでいます。

9/20から9/22にかけて、テストを兼ねて、運動会練習の様子をオンライン公開します。

練習の様子を公開することはめったにありませんから、考えようによっては、本番より貴重なライブ中継になるかもしれません。

保護者等の皆様にとりましても、本番に向けたオンライン申請の練習になると思いますので、ぜひ、「公開練習」にアクセスしてみてください。

なお、あくまで、オンライン配信の目的は、運動会の進行状況をお伝えすることですので、定点で撮影した映像のみの配信になります。

そのため、お子様が演技する場所によっては、「豆粒」のような大きさしか映らなかったり、そもそも、「映っていない」ということもあり得ます。

カメラマンがいるわけではありませんので、その点はご容赦くださいますようお願いいたします。【校長】

運動会練習本格化3!

今日は、6年生が体育館にて初めての学年合同練習です。

小学校最後の運動会となる6年生。プログラムの「大トリ」となる「潤徳ソーラン」に挑みます。

6年生も運動会実行委員(ソーランリーダー)が体操をしたり、手本を示したりして、自主的に練習を進めます。

「基本姿勢」が腰を落とすことの多い「潤徳ソーラン」。

校長の私なら、明日、筋肉痛になること間違いなしです。

2時間、みっちりと練習し、決めポーズもバッチリ!(・・・と思ったら、ちょっとピンぼけ。すみません。)

今後もハードな練習が予想される6年生ですが、最高学年としてふさわしい演技を期待したいものです。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)