文字

背景

行間

日誌

9月の避難訓練

8・9月の学校だよりでもお伝えしましたが、本校では様々な想定で、避難訓練を毎月行っています。

本日は、火災を想定した避難訓練を実施しました。

校内で出火する可能性が高い場所としては、給食室や家庭科室が挙げられます。その2部屋から出火したことを想定した避難訓練は、1学期に実施しました。今回は、「学校に近接している住宅から出火し、延焼の恐れがあること」を想定した避難訓練を試みました。

学習している場所は、教室とは限りません。校庭や体育館、図工室などの特別教室で学習をしている場合もあります。どこで学習していたとしても、出火場所から離れた様々な経路を使って、速やかに校庭に避難をすることができるようにすることが大切です。

本日も、子供たちは落ち着いて避難することができました。

曇りや雨の日が続いているので、校庭はいつもよりも湿っていました。

児童は、各教室から上履きのまま避難します。入室するときには、靴の底の汚れをしっかり落とします。

地域や保護者の皆様から寄贈いただいたタオル。本日も大いに活用させていただきました。

災害の状況に応じて、適切に避難することができるようにするために、今後も工夫を凝らして訓練を重ねてまいります。

はじめはトントン、手をはなしてドンドン

2学期の大きな行事、運動会まで、ちょうどあと1か月となりました。

各学年とも運動会に向けた準備を始めているのですが、2学期にはもう一つの大きな行事、展覧会があります。

展覧会は、計画的に作品づくりを進めていかなければなりませんから、運動会と同時並行で準備を進めています。

4年生は、展覧会に向け、「楽しい船」の作品を制作します。

詳しい内容は、まだ、ナ・イ・ショの段階ですが、制作過程には釘打ちやのこぎり引きを行うところがあります。

図工室に行くと、ちょうど、釘打ちの基本を学んでいました。

釘打ちに初めて挑戦する子も多いようで、

「校長先生、ちょっと怖い・・・。」

とボソッとつぶやいている子もいます。

図工専科が演示をしながら説明していきます。

何よりも、安全が第一です。

黒板には、

くぎ・・・まるい頭とにらめっこ

かなづち・・・はじめはトントン、手をはなしてドンドン

くぎぬき・・・おしりをドスン、手前にたおす

と書かれています。

特に、金づちで、指を叩いてしまったら、大きなけがにつながります。

「安全の呪文」をしっかり頭に入れて作業することがで大事です。

その後は、練習用の木材に釘打ちをする練習をします。

釘を3本打って、その3本を釘抜きで取ることを繰り返します。

最初は怖がっていた子も、慣れてくると、リズムよく釘打ち、釘抜きができるようになります。

でも、慣れた頃がかえって心配です。

「校長先生、見て〜!うまく打てた!!」

と話しかけてくる子が多くなるのですが、どう見ても、釘から目を離し「まるい頭とにらめっこ」になっていません。

集中力を保って、けがなく、安全に作業を進めてほしいと思います。【校長】

将来の夢は、小学校の先生・・・かなぁ?

昨日の全校朝会で、校長の話として、教育実習生の紹介を兼ねながら、「自分の夢をもち、それに向かって努力することの大切さ」について話をしました。

今どきの小学生の夢は、

<男の子>

第3位 医師 第2位 野球選手 第1位 サッカー選手

<女の子>

第3位 保育士 第2位 看護師 第1位 医師

とのことです。(出典:日本FP協会「小学生『将来なりたい職業ランキング』2021」)

全校朝会でも、このランキングの結果を子供たちに話したのですが、校長としては、本校の子供たちが将来のことをどのように考えているのか気になるところです。

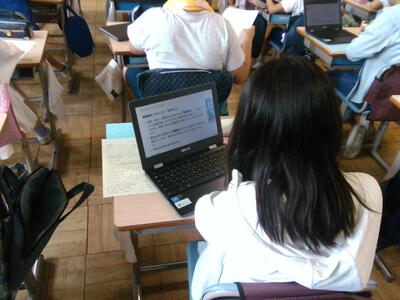

そんなことを考えながら校内を歩いていると、6年生の教室で、子供たちが真剣に自分の端末を見て作業しているのが目に留まりました。

中に入ってみると、板書に「自分を見つめて」と書いてあります。

自分が将来「働く」という意識をもち、興味のある職業について調べる、総合的な学習の時間の授業のようです。

子供たちがまとめているプリントを見ていると、年収や勤務形態、必要な資格等について、インターネットで調べながら書き出しています。

子供たちの調べている職業をのぞいてみると、理学療法士、ゲームクリエイター、騎手、獣医師、ファッションデザイナー・・・など、様々です。

考えてみると、6年生が義務教育を受けるのは、あと3年半ほど。

その後は、社会に巣立つこともできるわけです。

真剣に調べる6年生の様子を見て、大人が考えるより、子供たちの方が将来のことをまじめに考えているように感じました。

ところで、昨日の全校朝会で、教育実習生の紹介をしながら、どうしたら学校の教員になれるかと少し触れたので、6年生が学校の教員のことをどのくらい調べているか気になったのですが、調べているのはごく少数の児童だけのようでした。

「小学校の先生、素晴らしい仕事なんだけどな〜」とちょっと複雑な心境になりました。

日本の将来の教育が少し心配です。。。【校長】

将来の夢は、小学校の先生です!

今から数十年前の某小学校の2年2組の教室。

一人の教育実習生が実習の最終日を迎えていました。

子供たちへの最後の挨拶を終えると、こらえきれず泣き出す教育実習生。

その周りを取り囲んだ子供たちも全員で大泣き・・・。

何か、ドラマの1シーンのようですが、この教育実習生が校長である私。自らの原点です。

教員免許取得のためには必ず教育実習を行う必要があります。

言い方を変えれば、教員免許の数だけ、教育実習のドラマがあるわけです。

今週から、本校では、小学校の教員を目指す大学生の教育実習生を受け入れました。

まずは、在籍学級となる3年3組で、緊張の自己紹介です。迎え入れる子供たちの方も緊張気味です。

給食も一緒にとり、生活を共にします。小学校の生活リズムをつかむことも大事な実習です。

今朝は、朝会で、全校児童に挨拶。リモート朝会なのがちょっと残念でした。

教員の最も重要な職務は授業を行うこと。今まで授業を受ける側だったのが、授業を行う側になりますから、本校の教員の授業を見て、大事なポイントを学んでいきます。

実習期間は、9月30日までの4週間になります。

この間、在籍学級だけでなく、様々な学年や専科の授業を見学したり、校長を含めた多くの教員が講義を行ったりして、全教員で教育実習生を育てていきます。

教育実習の後半には、実習生自身が自分で授業を行っていくことになります。

「プロ」として、授業を行うことの難しさも学んでほしいのですが、何より、人間の成長に寄与することができるという、教職の素晴らしさ、やりがいを感じ、「小学校の教員になりたい」という夢を現実のものにしてほしいと思います。

私たちも「後輩」を一生懸命育てていきたいと考えています。【校長】

大木島公園リターンズ

ちょうど4か月前の5月6日。

この日は、1年生の遠足で大木島公園に出かけ、春を見付ける活動を行いました。

校長にとっても、本校で初めての遠足の引率。

入学してまだ1か月の1年生たちと一緒に楽しく過ごしたことを昨日のことのように思い出します。

そして、今日は、再び1年生が生活科の学習として大木島公園に出かけました。

目的は「秋みつけ」。

前回の遠足のときは、春を探したのですが、今回は、秋にちなんだものを探します。

とは言っても、今日は台風11号の影響もあって、強い南風が吹き、気温が高く、夏を思わせるような天候になってしまいましたが、何らかの秋を感じさせるものはあるはずです。

いざ、「秋みつけ」スタート!

すると、早速、バッタを見付け、捕獲している子がいます。

トンボをうまく捕まえる子もいました。

秋と言えば、昆虫ばかりだけではありません。どんぐり集めをする子も見られます。

しかし、圧倒的に人気のある場所は、水場の周りです。

さきイカを餌に、ザリガニ釣りに挑戦する子もいました。

中には、水の中にドボンと入って、全身びしょ濡れの子も・・・。

(事前の着替えや古靴等の準備のご協力、ありがとうございました。)

「校長先生、何も捕まらなかった・・・。」

と、淋しげにしている子もいましたが、秋に触れることが大事で、結果ではありません。

春の遠足のときより、活発に動いている子が多く、この4か月の成長を感じることができました。

春の遠足以来、久し振りに大木島公園に来る子もいたようです。季節の変化を肌で感じてほしいと思います。【校長】

全校朝会

本日(9月6日)、全校朝会が開催されました。

まず、優秀な成績を収めたチームと個人に表彰を行いました。

次に、校長先生のお話です。

校長先生からは、将来の夢に向かって「何でも一生懸命頑張ること」の大切さについてお話をいただきました。

そして、昨日から本校で教育実習を行っている学生の紹介をしていただきました。

教育実習生から、子供たちに挨拶がありました。

教育実習生の配属は3年3組ですが、その他の学年・学級でも授業参観などを行う予定です。

将来の夢に向かって努力をしている学生を、本校では全力で応援をしていきます。

最後に、養護の先生から、「けがの予防」に関わるお話がありました。

「自分も周りの人も大切にすること」を意識して生活するように子供たちに呼びかけました。

けがなく「笑顔」に過ごすことができるように、一人一人落ち着いて生活をしていきましょう。

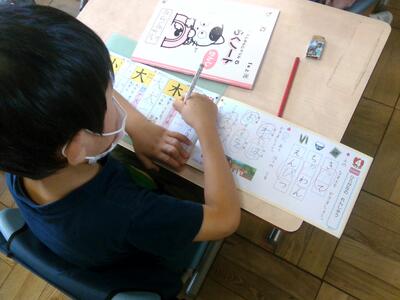

はじめての かんじ

2学期が始まって、1年生の学習がかなり「本格化」しています。

例えば、国語。

1学期の間は、時間をかけて、ひらがなをていねいに学習してきましたが、2学期になり、カタカナと漢字を覚えていかなければなりません。

1文字1文字をしっかり学習していかないと、すぐに次の文字を覚えなければならなくなります。

集中力が試されます。

小学校で学習する漢字の数は、6年間で1,006字。そのうち、1年生では80字を学習します。(ちなみに、最も漢字を学習する学年は、3・4年生で、それぞれ、200字を学習します。)

1年生の教室に入ると、ちょうど、「木」の学習をしていました。

昔と違うのは、ICTをフル活用しているところです。

画面に示された「木」の文字が、書き順でアニメーションしていくので、子供たちは、アニメーションに合わせて「空書き」します。

さらに、画数や「木」を使った文例などを画面を見ながら共有します。

自分の漢字ドリルで「なぞり書き」と練習です。

でき上がったら、担任がチェックです。

こうした細かいステップを踏みながら、1文字1文字を学習していきます。

当然ながら、授業だけの限られた時間内では限界がありますから、宿題等を通して、習熟を図る必要があります。

1年生に限らず、漢字の習得は努力に比例します。

家庭学習でのご協力もよろしくお願いいたします。【校長】

おしえて!くもくん

学校では、年間3回、各学期ごとに身体計測を行います。

今日は、1年生の2学期の身体計測日です。

保健室は具合の悪い子が休んでいたりするので、私語厳禁。

そのため、身体計測のため保健室にやってきた1年生たちは、静かに入室します。

身体計測の前に、養護教諭からの講話があります。

「おしえて!くもくん〜プライベートゾーンって なあに?〜」という、絵本の読み聞かせです。

次のようなストーリーです。

・「くもくん」は、空の上から子供たちを見守っており、何かあると飛んでいって教えてくれます。

・「くもくん」は、公園で、仲良し3人組が鬼ごっこをして遊んでいるのを見かけました。

・ところが、鬼になった子がふざけて、逃げている子のパンツを下ろしているのを見付けた「くもくん」。すぐに飛んでいき、「ちょっと、待った〜!ぜ〜ったい、ダメ!!」と子供たちに声をかけます。

・「くもくん」は、子供たちを乗せ、「おそらのきょうしつ」で、プライベートゾーンについて教えます。

◯プライベートゾーンは、水着を着ると隠れる部分で、自分だけの大切な場所

◯プライベートゾーンは、簡単に他の人に見せたり、触らせたりしてはダメ

◯「おくち」も大事な部分

◯他の人のプライベートゾーンを無理やり見たり、触ったりしてはダメ

◯自分のプライベートゾーンを触られそうになったら『いや!』と大きな声を出したり、友達が嫌なことをされていたら、大人に話したりすること

・「くもくん」は、子供たちを公園に戻し、また、空から見守りを続けます。

1年生の発達段階では、悪気がなくても、相手のプライベートゾーンを触ろうとしたり、見ようとしたりすることも考えられます。

養護教諭の話を真剣に聞く1年生たち。「他の人の嫌がることはしない」という基本をしっかり守ることが大事です。

「『おくち』も大事な部分」ということが伝わりにくいのではないかと感じた校長。

校長「勝手に、他のお友達に『チュ〜♡』なんてしちゃ、いけないんだよ。」

と話すと、ニヤリとする1年生たちです。

プライベートゾーンに関することは、7月19日の臨時全校朝会でも校長から話をしているのですが(関連記事は、こちら)、やはり、絵本などを通した方が、特に低学年には伝わりやすいと感じました。

講話の後は、身体計測です。

1年生の1回目の身体計測は、入学直後の4月12日でした。

あれから、5か月弱。

どのくらい、子供たちは成長したでしょうか。結果をお楽しみに!【校長】

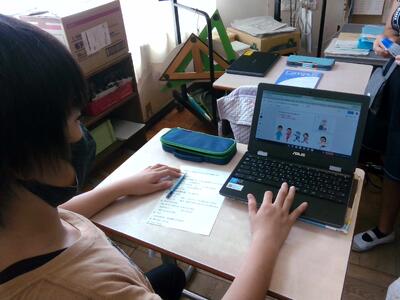

6年生 家庭科

本日は、6年生の家庭科の授業がありました。

「夏をすずしくさわやかに」という単元の中で、

「運動するときの服」「遠足に行くときの服」といった活動に応じた衣服の選び方について学習しました。

以下の写真は、それぞれの活動の際にふさわしい服装は?という発問に対して、

子どもたちがクロームブックのイラストを動かして、正解を示している様子です。

「運動するときの服は、よく汗を吸い取る服が好ましい」

「遠足に行くときの服は、虫よけの予防で長袖長ズボンの服が好ましい」

と、そのときの活動に応じた衣服の働きと選び方について確認することができました。

また、衣服の手入れの仕方「手洗い」についてプリントを活用しながら学習しました。

9月下旬には、手洗い実習を予定しています。

1学期の作品作りとは全く異なった単元の学習ですが、

楽しんで学べる授業づくりを心がけていきます。

山小屋で三日間すごすなら

無人島でサバイバル生活をしたり、自力で脱出したりするテレビのバラエティ番組などが放送されることがあります。

芸能人が最低限の道具などを持ち込むわけですが、何の道具を選択するかによって、サバイバルの難易度が大きく変わってしまいます。

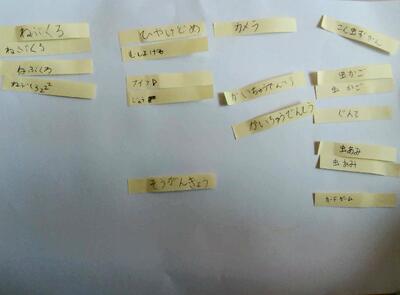

3年生も、国語で「山小屋で三日間すごすなら」という内容で話し合いをします。

教科書には、条件として、次のことが示されていました。

・「子供探検隊」として、3日間、山小屋で過ごすことになった。

・普段、子供だけではできないことをして、自然と触れ合う体験をする。

・食料、水、着替えは共通の持ち物だが、その他にグループで5つまで持っていくことができる。

この5つまでの持ち物をグループで相談して決める学習なのです。

これは、いろいろな意見が出て、面白そうです。

教室に入ると、予想どおり、子供たちが聞いてきます。

3年生A「ねぇ、校長先生なら、何を持っていく?」

校長「やっぱり、ゲーム機だよねぇ。寝る前に遊びたいよね。」

校長「それに、スマホも必要だよね!いろいろ調べたいし。」

「自然と触れ合う体験」ということを無視して話す校長に、3年生たちも「あはは」と笑っています。

校長「あと、クマのぬいぐるみも持っていかないと!寝るときに淋しいし。」

3年生B「校長先生、赤ちゃんみたい。」

おふざけが過ぎる校長に、担任も少々困り顔です。

この学習のポイントは、持っていきたい持ち物について、根拠をもって説明できるかということです。

学校生活では、集団の中で物事を決定していくことが多くあります。その際に大事なのは、根拠をもって説明できるかということです。

付箋を使いながら、互いの考えを整理する工夫を行っているところもあります。

与えられた条件の中で、グループとして、どんな持ち物を準備していくか、話し合いをうまく進めていく必要があります。

しつこく、子供たちに話しかけます。

校長「やっぱり、おやつも欠かせないよねぇ。」

3年生C「もう・・・食料は、持ち物の中に入っているの!」

校長「だって、おやつは、『別腹』なんだもん。」

3年生D「そっか、納得!」

子供たちとのおしゃべりは、楽しいものです。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)