文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度 第3回たて割り班活動

今日は、2学期最初のたて割り班活動の日です。

今回のたて割り班活動からちょっと変わったところがあります。

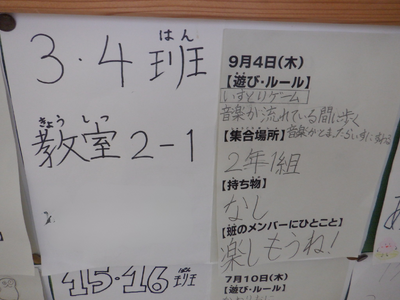

それは、「たて割り掲示板」の活用です。

子供たちがよく通る校長室の前の掲示板に、各たて割りでどんなことをして遊ぶのか、持ち物は何かなどの連絡を貼るようにしたのです。

今日は、たて割り班活動がある日なので、多くの子が「たて割り掲示板」の前に来て、遊びの確認を行っていました。

給食が終わり、準備が整うと、放送委員から移動の指示の放送が流れます。

5年生たちは、1年生の教室に迎えに行き、手をつないで一緒に活動場所まで行きます。

今日は、台風15号の影響で厚い雲が垂れ込めています。

そのため、直射日光が遮られ、久々に「酷暑」から解放されました。

ようやく、たて割り遊びも校庭で行うことができます。

1学期後半からずっと、暑さのため、昼は校外で活動できませんでした。

本当に久し振りに昼休みの時間に外遊びです。

「だるまさんが転んだ」です。

鬼に気付かれないよう、石像のように固まっています。

ドッジボールは、高学年は低学年に優しくボールを投げてあげていました。

半分の班は、室内遊びです。

どの教室からも大きな笑い声や歓声が上がっていました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】第1回運動会実行委員会

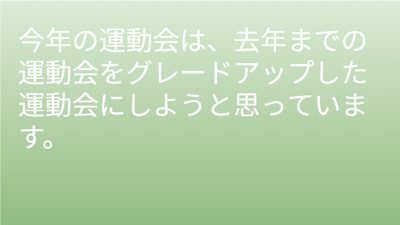

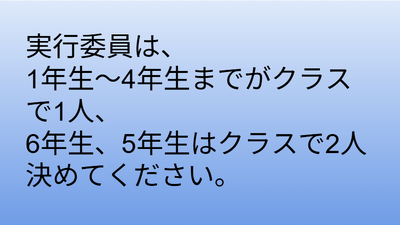

1学期末の臨時全校朝会で募集告知のあった(詳しくは、こちら)「運動会実行委員」による初めての会議、「第1回運動会実行委員会」が本日の中休みに開催されました。

本校では、一昨年の「日野市市制60周年 開校150周年記念運動会」以来、「子供たちがつくる運動会」にこだわって取組を進めていますが、今回の大きな目玉は、運動会実行委員を1年生から募集したことです。

運動会実行委員会形式は、これまでも取り入れていますが、全学年を構成員とすることは初めてです。

低・中学年の意見も取り入れて、より全校を巻き込んだ「子供たちがつくる学校プロジェクト」にしていこうというねらいです。

5・6年生の実行委員たちは、事前に集まり、委員長、副委員長、書記等の役割を決めています。

そのため、進行は、役員の子たちが行っていきます。

初めて上級生のいる公式会議に参加し、緊張気味の1年生委員たち。

手元には、「マル秘」資料が配られています。

いったい何が書いてあるのか・・・

部外秘なので明かせません。(笑)

今日は1回目ですので、「運動会でやってみたいこと」のアイデアを出します。

いきなりは難しいので、各学年の委員たちでまず相談します。

心配で見に来た各学年の担任たちも話し合いの支援を行います。

出されたアイデアを具現化したり、全校のスローガンを考えたりと、実行委員たちのやるべきことはたくさんあります。

初回から、進行は5・6年生の役員たちが全て行い、教員は一切口を出しませんでした。

「子供たちがつくる」ことにこだわって、また1つ進化した運動会を目指します。【校長】

【潤八】早速、交流開始!

今朝の全校朝会で、「潤八なかよし大作戦」が正式にスタートしましたが、先陣を切って、本校の3-4と八小の3-1の子供たちがオンラインでの交流を行いました。

なぜ、こんなに早く交流が実現できたのか?

それは、八小の3-1担任は、昨年度まで潤徳小の教員であり、現3-4担任と昨年度一緒に学年を組んでいた間柄だからです。

3年生は、社会科で自分の学校の周囲の地理や施設などを学びます。

本校と八小は地域が重なるため、一緒に学習を進めることが可能なのです。

そのことを見越して、「潤八なかよし大作戦」が始まることになったら、合同の取組ができないかと担任同士で相談していたようです。

そして、今朝、両校で「潤八なかよし大作戦」を進めることが明らかになったので、両担任がクラスの子たちに「八小(潤徳小)の子と話してみたい?」と聞いてみたところ、「やってみたい!」ということになったわけです。

八小の3-1の子たちが画面に映って喜ぶ本校の3-4の子供たち。

それぞれの学級の代表児童が交流開始を宣言します。

初めての交流ですから、当然、最初にやることはお互いのことを知ることです。

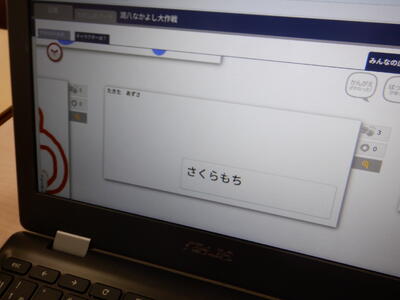

そこで、授業支援ソフトの「ミライシード」の「オクリンク」の機能を使って、まずは、文字での交流を行います。

最初のお題は、「好きな食べ物」です。

互いに入力した内容が、すぐに画面に反映されていきます。

3年生A「あ、あたしと同じだ!」

などと言いながら「いいね」ボタンで共感を示します。

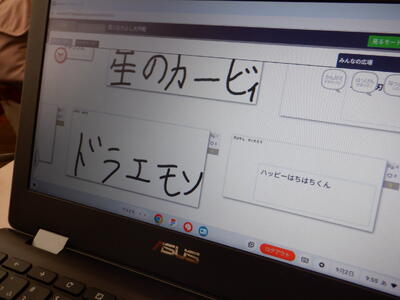

続いてのお題は「好きなキャラクター」です。

多くのキャラクターに混ざり、「サクラモチ」、「ハッピーはちはち」といった両校のキャラクターも見られます。

キャラクター交流も始まっているようです。

後半は、班ごとにGoogle Meetをつなぎ、顔を合わせての交流をします。

互いに名前などを言って、自己紹介を進めます。

3-4の子供たち「あ~っ、校長先生~!」

呼ばれたかと思って振り向くと、画面に向かって一生懸命手を振っている班の子たちがいます。

画面を見ると八小の船山校長先生が3-1の様子をご覧になっていました。

もう、子供たちにとっては、2人の校長がいる感覚になっているようです。(苦笑)

全部の班が一斉に交流を始めたので、なかなか相手の声が聞こえません。

「音を出して!」などと言い合ったり、画面にできるだけ近付いて声を出したりしています。

最後は、互いの代表児童が感想を述べ合って、ファーストコンタクトを終了しました。(八小の3-1の様子は、こちら)

音量等の課題もありましたが、相手とつながれたことは3年生たちにとって貴重な経験になったようです。

実際に一緒に学習することを目標に、今後も関係づくりを進めていくことになります。【校長】

【潤八】「潤八なかよし大作戦」、両校合意へ!

今朝は、本校の全校朝会の日です。

しかし、これまでとは違う朝会です。

昨日、お伝えしたとおり、今朝の全校朝会で、「潤八なかよし大作戦」を進めるかどうか、八小からの正式な回答があるのです。

全校朝会開始前に校長室に集まってきた「潤八」担当の児童会本部役員たち。

八小が受け入れてくれた場合のリアクション、拒否された場合のリアクションについて相談しています。

結果が分からないので、担当の子供たちもドキドキです。

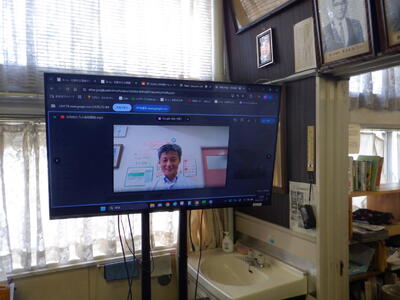

何と、八小は、この「伝達の儀式」を重要視していて、全校児童が本校の全校朝会にリモートで参加する体制をとってくださいました。

そこで、当然のように「いつもの」挨拶です。

潤徳小校長「潤徳小のみなさん、日野八小のみなさん、こ・ん・に・ち・は~!」

何の根回しもしていませんが、本校の子供たちは、反射的に「こ・ん・に・ち・は~」を返します。

八小の子供たちの様子は分からないのですが、どうだったでしょうか?

本校の子供たちは、昨日の八小の全校朝会で、本校の児童会本部役員たちが何を話したのか知りません。

そこで、昨日の八小の全校朝会の録画の一部を流しました。

両校の子供たちが知っている情報を共有化したうえで、いよいよ八小の代表委員会の役員の子供たちが登場です。

八小代表委員A「 今回、八小と潤徳小のみんなで『潤八なかよし大作戦』が行われることになり、とても楽しみでワクワクしています。」

八小代表委員B「リモートや直接交流などで遊んだり勉強したりする中でいろいろ交流していきたいと思います。」

やりました!「潤八なかよし大作戦」受諾の返答です!

八小代表委員C「八小は、これまで他の学校との交流はあまりしたことがないので、お隣の学校の潤徳小学校のみなさんとこれから楽しいことをいろいろ考えていきたいと思います。」

八小代表委員D「一つ、八小のことを紹介します。八小には、私たち529名の子供たちと先生たちと、もう一人大事な仲間がいます。去年新しく誕生した八小キャラクター『ハッピーはちはち』です。」

ここで、「ハッピーはちはち」のペープサートが振られます。

八小代表委員B「校内の表示や行事などで八小を盛り上げてくれています。」

八小代表委員C「潤徳小のウリーとサクラモチと一緒に『潤八なかよし大作戦』を盛り上げていきたいと思います。」

全員「これから、よろしくお願いします!」

本校のキャラクターも取り上げてくれて、うれしく感じます。

八小の代表委員の子たちによる「受諾」の返答を聞き、狂喜乱舞する本校の児童会本部役員たち。

本校を代表して、児童会本部役員会の委員長からお礼の挨拶です。

委員長「今回コラボを受け入れてくださりありがとうございます。控えめに言ってすごくすごくうれしいです!!私たちは、八小と潤徳小のみんなが楽しめるイベントを企画中です。一緒に協力して、再び心を一つにしましょう!今後もよろしくお願いします!!」

最後に手を振り合う本校の児童会本部役員たちと八小代表委員会の役員の子供たち。

早くも絆が生まれたようです。

これから、両校の子供たちが「潤八なかよし大作戦」をどのように進めていくのか、本当に楽しみです。(八小から見た全校朝会の様子は、こちら)

教室で見ていた本校の子供たちも、八小の代表委員の子たちに手を振って、歓迎の気持ちを表していました。

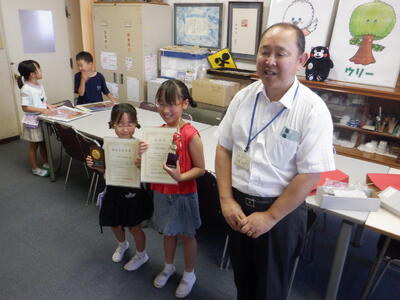

ここで、全校朝会を終え、いつもと順番が逆になりますが、表彰を受けた子たちを紹介しました。

まずは、4月に実施した「はたらく消防の写生会」(詳しくは、こちら)で優秀賞となった2年生を紹介しました。

2年生は入賞した子もたくさんおり、よく頑張りました。

続いて、姉妹でピアノの表彰を受けた子たちを紹介しました。【校長】

【潤八】「潤八なかよし大作戦」、正式申し入れ

今朝は、八小の全校朝会が行われます。

八小の2学期始業式の際、潤徳小校長から八小とのコラボについて提案しましたが(詳しくは、こちら)、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進める両校ですから、正式には、子供たち同士が相談をして「潤八」を進めるか決定していかなければなりません。

そこで、本校の児童会本部役員の「潤八」担当の子供たちが八小の全校朝会に「出演」して潤徳小の思いを伝え、正式に「潤八」を進めることを申し入れることにしました。

校長室に集まってきた担当の子供たち。

本校の全校朝会などで説明する機会も多く、場慣れしている子供たちですが、さすがに他校の全校朝会に出るのは初めてですので、緊張した表情です。

今朝は、本校では、教育実習生を紹介する臨時全校朝会を8時25分から行い、終了後、すぐに8時30分からの八小の全校朝会に児童会本部役員の代表児童が参加しました。(他の児童は、通常の朝読書の活動に戻りました。)

パソコン2台を切り替え、速やかに対応です。

八小の船山校長先生が本校の児童会本部役員を紹介してくださいます。

まずは、本校の児童会本部役員会の委員長から口火を切ります。

委員長「八小のみなさん、こんにちは!潤徳小学校の児童会本部役員です。みなさん、『潤八なかよし大作戦』はご存知ですか?今日は全校朝会の時間をお借りし、私たち児童会本部役員会が『潤八なかよし大作戦』の内容についてガイドしたいと思います!」

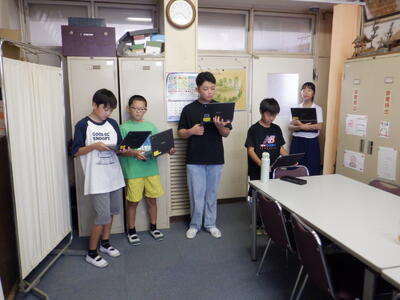

続いて、「潤八」担当の本部役員たちからスライドを使って説明があります。

役員A「私たち、潤徳小学校の児童会本部役員会では、1学期に第八小学校と潤徳小学校でコラボしたいという提案が出ました。題して『潤八なかよし大作戦!!』」

役員B「はじめに、僕たちはなぜ八小とコラボをしたいかを聞いてください。それは、潤徳小と八小は昔同じ学校で、一緒に授業をしたり、遊んだりしていた仲間だからです。昔の仲を取り戻したいと思って、今回の企画を提案しました。」

役員C「例えば、リモートでビンゴ大会をしたりイベントで交流をしたり、潤徳小と八小の距離をいかして直接会ったり、しゃべったり、勉強したり、遊んだりできるといいなと思っています。『潤八なかよし大作戦』で、八小のみなさんと仲良くなりたいと思っています。」

役員D「この交流を通して潤徳小と八小の仲を深めたいと思っています。三沢中に進学して『あっ、前、一緒にコラボしたね!』となったり、近くの公園などで出会って、仲良く遊ぶことができたりするようになったらいいなと思っています。」

役員A「『潤八なかよし大作戦』は潤徳小学校そして第八小学校ともに史上初のイベントです」

全員「みなさん、史上初のコラボお願いします!」

こうして、八小の全校児童、教職員の方々に潤徳小の考えを聞いていただきました。

潤徳小も八小も、今日は委員会活動が行われました。

本校の児童会本部役員会は、委員会活動の時間に「潤八」のさらなる具体化を図るための話し合いを進めています。

そして、八小の代表委員会でも「潤八」を受諾するかどうかの話し合いになっていると思います。(八小側の様子は、こちら)

その結果を踏まえ、明日の潤徳小の全校朝会に八小の代表委員の児童が出演して「答え」を明かしてくれる予定です。

答えはどうなりますか・・・。【校長】

教育実習、スタート!

本校では、今日から3週間、明星大学教育学部の4年生の大学生を教育実習生として受け入れます。

始業前に、本校の教職員に挨拶です。

今回の教育実習生は、2年前の学校インターンシップのときから本校に関わり続けています。(詳しくは、こちら)

ですから、本校の教職員とは顔見知りですので、笑顔あふれる中での自己紹介となりました。

もちろん、これまでに本校の多くの子供たちとも関わりがあります。

しかし、教育実習生としては初日ですので、けじめをつける意味で、臨時の全校朝会を開催し、リモートで全校児童への挨拶と自己紹介を行いました。

ゼスチャーで自分の趣味をクイズに出すという斬新な自己紹介です。

実習生「クイズの答えが分かった人は、話しかけに来てください。」

これは、休み時間などに殺到しそうです。

子供たちも「新しい先生」をすんなり受け入れています。

実習生は、期間中は基本的には「5年生付」となります。

早速、休み時間には 5年生たちに囲まれます。

5年生たちにとっても、八ヶ岳移動教室などでお世話になっている学生ですので、違和感なく話しかけています。(詳しくは、こちら)

教育実習ですから、自分だけで教室の前に立って話すことも増えます。

子供たちの実態を早くつかんで、授業に生かす準備を進めます。

今日は、他の教員の授業を見ながら学びます。

メモをとりながら、指導のポイントなどをつかんでいきます。

実習期間に多くのことを経験し、将来に向けた基礎を培ってほしいと思います。【校長】

戦後80年に想う・・・

今日の2時間目、6年生を対象とした「平和講演会」が開催されました。

今年は戦後80年ということもあり、8/15の終戦記念日の前後に新聞やテレビで多くの特集記事、番組などが見られ、子供たちの意識も例年より高いように感じます。

お話しいただくのは、「くにたち東京大空襲体験伝承者」の講師の方です。

「平和のバトンをつなぐ」とのタイトルで、実際に東京大空襲で被災された方の体験に基づいてお話しいただきました。

写真は、当時の教科書ですが、戦争のことだけでなく、当時の子供たちの生活にも触れていただきました。

教科書はあるものの、戦争が激しくなると、事実上休校状態だったので、勉強したいとの思いが強かったとのことです。

東京大空襲のあった昭和20年3月9日から10日、当時は、木造家屋がほとんどだったため、防空壕に隠れていても、あっという間に焼夷弾の火が燃え広がったそうです。

そのため、防空壕から出て、外に出て避難したそうです。

両親とも離れ、兄妹で逃げなければならなくなりました。

全身が炎に包まれながら逃げる人ともすれ違いました。

お父さんと再会し、お父さんに抱きかかえられながら一晩を明かしたそうです。

朝になると、お父さんの上に折り重なっていた人々はみんな炭になっていたとのことです。

周りは、全ても燃え尽くされ、煙で、白いもやがかかっていたように見えたとのことです。

1931年の満州事変に始まり、15年にわたる戦争を続けていた日本。

当時の子供たちは、戦争をしていることは当たり前という感覚だったとのことです。

平和な環境下で暮らしてる6年生たちにとっては、想像もできないことだと思います。

後半は、クイズなども交えながら、東京大空襲の実像に迫りました。

講師の先生「どうして、これだけ大きな被害が出たんだと思う?」

6年生A「木の家が多かったから。」

6年生B「たくさんの人が集まり過ぎていたから。」

それに加えて、空襲警報のサイレンが鳴ることが遅れたことや、初期消火を必ず行わなければならなかったため、逃げ遅れた人が多かったことなどもあったと解説がありました。

1発で周囲を800℃以上の高温にしてしまう焼夷弾が一晩で32万発以上投下されたと伺い、あまりの悲惨さに胸が苦しくなる思いがしました。

戦争の被害に遭われた方々の高齢化が進み、こうして、伝承者の方々が戦争を語り継ぐ時代となりました。

6年生たちが次の伝承者になり、「平和のバトン」をつないでいくことが大事です。

現在もウクライナやパレスチナで戦争により命を落とす人々のことが連日報道されており、80年経っても世界平和は実現できていないのが実態です。

6年生たちは、2学期に社会科で戦時下の状況を詳しく学んでいくことになります。

受け身ではなく、積極的に平和を守る大人に成長してほしいものです。【校長】

束の間の曇天の間に・・・

今朝は、久し振りに雲が空一面を覆い、強烈な日差しが遮られています。

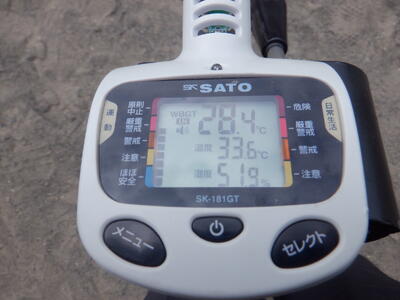

朝9時の時点での暑さ指数(WBGT)の数値は「厳重警戒」レベルの28.4。

適宜な休憩を取り、十分な水分補給を行えば、校庭での活動は行えそうです。

ということで、早速2年生たちが体育の授業で校庭に出てきました。

1学期の後半は水泳指導でしたから、こうして、通常の体育で校庭を使用することは久し振りということになります。

鉄棒の技を一生懸命練習しています。

学校の畑には、1年生たちが集まっていました。

生活科で育てているさつもいもの様子を見に来たようです。

でも、いろいろなところに注意の向く1年生たち。

1年生A「校長先生、見て!セミの抜け殻があるよ!」

確かの畑の周りの木に抜け殻がありました。

暑すぎてセミが激減したと言われる今年の夏。

せっかく羽化しても、セミにとっては受難な夏だったかもしれません。

1年生の次には、3年生たちが畑に集まってきました。

ヒマワリ、ホウセンカの観察のようです。

校長「ヒマワリ、ずいぶん小さくない?」

3年生たち「そうだね。栄養を取られちゃったのかなぁ?」

子供たちの背丈より低いヒマワリの花。

これも暑すぎる夏の影響なのかもしれません。

昨日のホームページの記事でも予想したとおり、5年生たちが80m走のタイム測定のために校庭に集まってきました。

このタイムを参考にして、赤白の組み分けやリレー選手の選出を行っていくようです。

今日の休み時間は、始業式の日以来の外遊びをすることができました。

曇って涼しいように感じますが、この記事の一番上の写真にあるように、校庭の気温は33℃以上あります。

ちなみに、8/28の東京の平均最高気温は29℃だそうです。

33℃でも涼しく感じてしまうこの感覚・・・まさに異常としか言いようがありません。

ちなみに、今週末からは猛暑復活の予報も出ています。

夏の終わりはまだまだ見えません。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】運動会に向けて、少しずつ・・・

従来、本校の運動会は9月下旬から10月上旬を目安に実施されていました。

しかし、昨今の急激な夏季の気温上昇傾向を踏まえ、10月中旬から下旬を目安に実施するよう計画を見直しています。

今年の実施日は10/18(土)です。

まだ、当日までには2か月近くあるのですが、「2学期になると運動会の準備!」と刷り込まれている傾向があるのが本校の教員です。

校内を回っていると、運動会に向けた取組が早くも始まりつつあります。

1学期末の臨時児童集会で、児童会本部役員から、今年度は全学年から「運動会実行委員」を募集するとの告知がありました。(詳しくは、こちら)

このことを踏まえ、2学期になり、各学級では、運動会実行委員の選出が進んでいます。

朝、学校を回ってみると、3年生の教室で「運動会実行委員」の相談が行われていました。

担任「『運動会実行委員』って、どんな人がなったらいいと思う?」

3年生A「話がしっかり聞ける人」

3年生B「素早く行動できる人」

担任「そうだね。それに、みんなでつくる運動会なんだから、『アイデアがいっぱいあって、積極的に意見が言える人』もいいかもね。」

校長のそばにいた子が小声で話しかけてきます。

3年生C「だったら、校長先生がやったらいいんじゃない?」

校長「校長先生は3年生じゃないし・・・(苦笑)」

この学級で立候補した子は5人。

互いにどうやって決めたらよいか相談し、じゃんけんで1名を決めることになりました。

3年生では、学年内の運動会実行委員も活躍しています。

この学級では、今回の運動会の演技で使う曲の発表を実行委員たちが行っていました。

他の学年も3年生同様、学年内での実行委員形式を取り入れて練習等に臨む場合もあります。

子供たちは、このように運動会に向けて、様々な役割をこなしていきます。

3年生の別の学級では、朝からラジオ体操の練習です。

校長「天井に指がつくまで伸ばして~!」

3年生たち「無理・・・」

昔は、夏休みの間、早朝から子供たちが集まって、地域でラジオ体操の練習をしていたものですが・・・

ずいぶん、時代が変わりました。

始業式の日の放課後、教員が暑い中作業して、徒競走用のラインを引きました。

しかし、無情にも暑さ指数(WBGT)は朝から「危険」の数値を越えており、2学期が始まっても全く校庭での活動はできません。

各担任たちは、50mのタイム測定を行い、リレー選手を選びたいようですが・・・。

まずは、暑さが収まるのをじっと待つしかありません。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】学級内の組織を固める

昨日から始まった2学期。残暑厳しい中ですが、子供たちは元気に登校しています。

(今日の休み時間は、暑さ指数(WBGT)が「危険」の数値を越えたため、室内遊びでした。昨日は遊べましたが・・・残念!)

さて、学期始めに各学級で取り組むことは、まず、安定した学校生活を送るための学級内の組織、具体的には、係活動、当番活動について決定することです。

特に2学期は、1年間で最も長い学期ですから、学級内の組織をきちんとしておくことが過ごしやすい日々を送るための基礎となります。

4年生は、当番活動決めに取り組んでいます。

給食当番、掃除当番など輪番制で全員が取り組む当番活動に加え、学級内でどうしても必要な仕事を個別、もしくは少人数で分担して「一人一役」的に割り振ります。

例えば、電気、配り、黒板消し、日付・・・などのような当番です。

自分でどの仕事なら責任をもって取り組めるかを決めて、立候補しています。

同じ時間、5年生の教室では、係活動決めが行われていました。

当番活動は、学級の生活が円滑に運営されていくために学級内の仕事を分担するものなのに対して、係活動は、学級の生活をより主体的、自主的で豊かなものにするために創意工夫していく活動です。

5年生の学級では、歌、新聞、マジック、ダンス、ゲーム・・・といった係が提案されていました。

こうしたことは、1年生でも同じです。

音楽、体育、手紙、配膳台、時間割・・・といった当番活動

工作、読み聞かせ、ポスター・・・といった係活動

1年生なりに、1学期の生活を振り返って、当番や係についての意見を出しています。

2年生も当番活動決めを行っています。

どうしても日々のルーチンになりがちで、創意工夫がしにくい当番活動の仕事ですが、ネーミングを整列(ならびーな)、配り(くばりんりん)、ポスト(ポッポ)などと工夫し、親しみがもてるようにしている学級もあります。

当番活動は5年生以上の委員会活動、係活動は4年生以上のクラブ活動に発展していくものです。

低学年のうちから当番活動、係活動の意義を理解し、実践を繰り返すことで、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の質が向上していきます。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)