文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「第1回ウリサク祭り」結果発表!+α

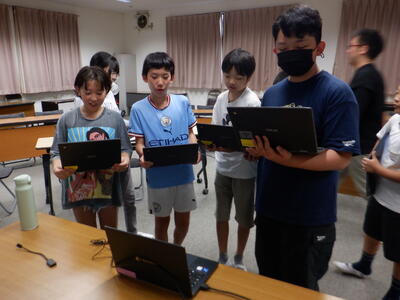

今朝は、児童会本部役員による臨時児童集会がオンラインで行われました。

まずは、「第1回ウリサク祭り」のキャラクター総選挙(詳しくは、こちら)の結果発表です。

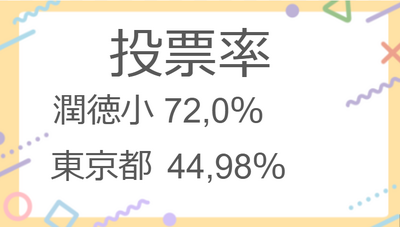

いきなり、投票率が示されました。

先日の都議選の投票率が44.98%、それに比べ、キャラクター総選挙の投票率は72.0%なので、潤徳小はすごい!というロジックなのですが・・・

ちょっと、選挙権をもつ大人とすると、モヤモヤする比較で・・・。

潤徳ファンの皆様、7/20の参院選にはぜひ投票に行って、子供たちを見返しましょう!

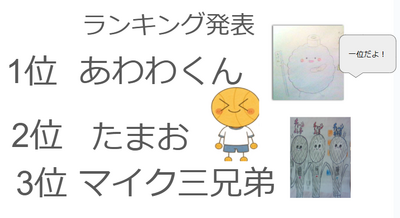

結果は、1位 保健委員会「あわわくん」(113票)、2位 体育委員会「たまお」(81票)、3位 放送委員会「マイク三兄弟」(58票)となりました。

特に高学年にとっては、自分たちの委員会のキャラクターの人気度は気になるところ。

結果発表があるたびに拍手が起きていました。

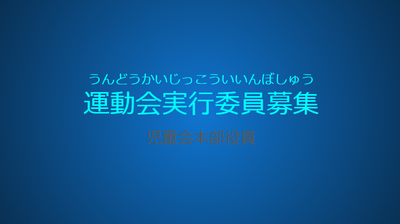

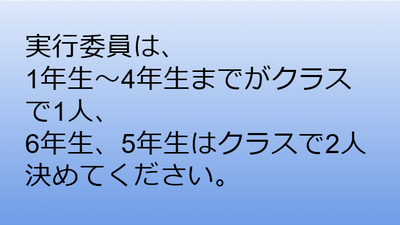

それに続き、2学期に向け「運動会実行委員」の募集の告知がありました。

「中央委員会」で今年度の運動会の取組を議論する中で、低・中学年の意見も取り入れていこうということにまとまり、全校に周知したものです。

今年度の運動会、新たな展開がありそうです!

本部役員からは、どの子も幸せな夏休みが送れるよう、「フードリボン」の取組などの紹介もありました。

今朝の集会を担当したのは、発表担当の児童会本部役員会の子供たちでしたが、2学期に向け、様々な企画を準備しているので、「子供たちがつくる学校プロジェクト」、目が離せない展開になりそうです。

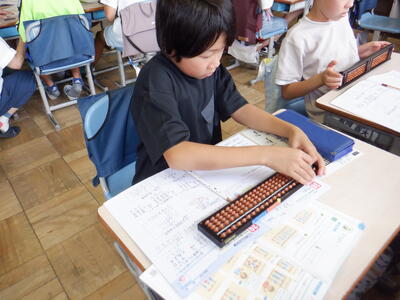

さて、こうして記事を書いている間に、今日も「潤ファミ先生」の方々が4年生のそろばんの学習支援に来てくださいました。

4年生も「先生たち」を信頼しながら学習に取り組んでいます。

本当にありがとうございます!【校長】

【潤ファミ】算数「そろばん授業」(4年生)

本日は4年生の算数で「そろばん」を学習しました。

そろばんは、実は3年生からの引き続きの学習となりますが…毎日そろばんを触っている児童はなかなかおらず…

子供たちにとっては、かなり久しぶりに触るそろばんとなっています

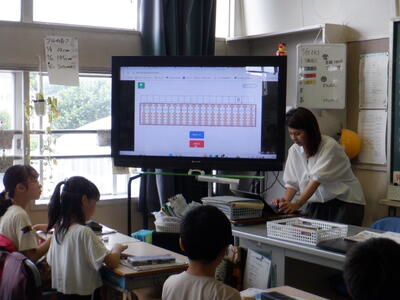

教室の中には児童の数倍あるそろばんが掲示されています。

久しぶりに行うそろばん授業です。子供たちから質問が飛び交うこと間違いなしの授業です。そして、4年生の児童数は、各学級30名を超えています。これを担当の教員だけで指導するのは、とても困難です。

そんなときには、今年度からの取組である「潤ファミ」にお手伝いの募集をお願いしました。

そして、本日はご多用の中5名の方が来てくださいました。

授業を担当する少人数算数専科の教員は、「助かります!」と安堵の表情です。

「どうしてもわからない場合には、テレビ画面もみてね。」と、声掛けがあります。

担任が大型モニターを使ってデジタル教科書を写します。見事、デジタルとアナログの融合授業です。

そうすると、潤ファミの皆様が一人一人の疑問に答えてくれます。

子供たちは、安心して学習を進めることができます。

「あってますよ。」と、優しく声を掛けてくださいます。

自分がやっていることに自信がもてると児童は自分で学習を進めることができます。

友達と教え合う姿も見られます。

「せんせ~い!!あ。違った。でも、みんな先生か~。これ、合ってますか?」と、どんどん聞くことができます。

とても温かな空気に包まれたそろばん授業となっていました。

技能支援だけでなく、問題も潤ファミ先生が出題してくださいます。

「もっとやりた~い。」と声が上がります。

担当の教員からは「本当は明日勉強する繰り上がりの計算。難しいけどやってみちゃう?」の声に自信を付けた子供たちは「やりた~い。」と意欲満々。

繰り上がりのある計算に挑戦する子供たち。

でも…

「難しい~!!」の声 …ですよね…

と、担当の先生からは「安心して。明日、きちんとやるからね。また潤ファミ先生も来てくれるからね。」

「あ~。よかった。」と、素直な子供たちです。最後は感謝の気持ちを「ありがとうございました。」と伝えます。

本日ご来校いただいた潤ファミの皆様に感謝申し上げます。そして、明日ご来校いただく潤ファミの皆様、子供たちのためにお力添えいただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】★児童集会★ビンゴ大会

本日、1学期最後の児童集会が行われました。今回のお題は、子供たちが楽しみにしていた「ビンゴ大会」。各教室をつないで、ミートで実施しました。

ビンゴになった学級は、「クラス名とビンゴ!」をchatで知らせるルールとなっています。

実はこの日、朝の職員室では先生たちが真剣な表情でビンゴ必勝法を話し合っていました。「どうやったら早くビンゴを知らせられる?」と、必勝法を聞き出す様子も。先生たちの本気は、子供たちと同じくらい。ビンゴ大会は、朝の職員室からすでに始まっていました。

いよいよ、ビンゴ大会が始まりました。この学級では代表児童が印をつけています。

じっと画面を見つめます。

祈っている児童もいます。

どの学級も真剣そのものです。

ひとつ当たる度にクラスから歓声が上がります。

そうこうしているうちに、「ビンゴ!!」を知らせる学級がでてきました。

学級の中は、大歓声です。

画面越しにあちらこちらから喜びの声が届く、にぎやかな時間となったビンゴ大会ですが、そろそろ終盤です。

前回のビンゴ大会と違ところは、この時間に表彰までしてあげようというところです。

集会委員会の粋なはからい。「子供たちがつくる学校」ですから、どんどん新しい意見が取り入れられていきます。

ビンゴ大会3位 集会委員会手作りの「マジックボックス」が受け渡されます。

クラスの児童も拍手でお祝い

第2位 担任も共に喜んでいます。

そして…いよいよ第1位!!!

小さい手を大きく振って喜んでいました。

そうです。見事第1位は、1年生の学級でした。ビンゴ大会に年齢は、関係ありません。

集会委員会の児童も一緒に健闘を称えます。

集会委員会がカメラ役も行いました。皆が歓喜に沸いている場面を逃さないように役割分担も自分たちで決めていました。学期末となり夏休みムードが高まる学校内ですが、高学年はこのように委員会の仕事等、最後まで自分がやるべき仕事を全うしています。

全校が楽しめる集会を考えてくれた集会委員会の皆さん、今日は楽しい時間を提供してくれてありがとう。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】1学期まとめのクラブ活動

今日は、1学期最後のグラブ活動が行われました。

7/7の1学期最後の委員会活動のときと同様、各自で振り返りを行い(詳しくは、こちら)、「キャリア・パスポート」のファイルに挟み込むことになります。

図工室が活動場所のクラフトクラブは、今日はミサンガ作りに取り組んでいます。

隣の家庭科室では、家庭クラブの子供たちがハンカチ作りを行っています。ミシンの周りに集まっているのは、刺繍を縫うためのようです。

一心不乱に踊るダンスクラブの子供たち。軽々しく声を掛けにくい雰囲気です。。。

こうしている間に、写真屋さんが活動場所を回り、クラブごとに6年生の卒業アルバム写真を撮影していきます。

互いに見せ合うため、作業に没頭しているイラストクラブの子供たち。大所帯なのに静寂な時間が流れます。

デジタル制作クラブでは、「Scratch」による、プログラミング学習が行われていました。

理科室では、科学クラブの子供たちが「さわれるシャボン玉作り」に取り組んでいました。

しかし、すぐに割れてしまい、材料の調整に難航していました。

カードゲームに熱中する屋内レクリエーションクラブの子供たち。時間がどれだけあっても足りなさそうです。

体育館では卓球クラブが活動しています。

対抗試合に歓声が上がっています。

とんぼ池で生き物探しをする、生き物クラブの子供たち。

同じような活動をしていた2年生たちと違い、多くの小魚やザリガニなどを捕獲していました。

校庭で活動する、球技クラブと陸上クラブの子供たち。

台風の影響もあまりなく、曇り空で活動を始めましたが、急に青空が広がり、先週を思わせるような暑さになってきました。

ひんぱんに水分補給をする子供たちです。

クラブ活動は、学年や学級の枠を超えて、共通の興味や関心をもつ仲間と自主的に活動するものですから、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の意義に重なるものです。

クラブ長を中心に、どのクラブも楽しく、和気あいあいと活動していました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】日光移動教室PR動画、完成!

昼休みが始まると、6年生たちが校長室をノックし、大挙して室内に入ってきました。

6年生代表「私たちが作ってきた、日光移動教室のPR動画が完成しました。これは、他の学年の子たちにも、私たちが日光でどんなことを学んできたのか知ってもらい、これからの役に立ててほしいからです。校長先生がよければ、玄関のモニターで動画を流していただけませんか。」

6年生たちに問いかけます。

校長「史上最強で最高の日光移動教室になりましたか?」

即座に全員の手がサッと挙がります。

ここまで自信があるなら、許可しないわけにはいきません。

校長室で一緒に見始めましたが、素晴らしい出来です。

校長「動画の編集とか、自分たちだけでやったの?」

6年生たち「はい。」

日光移動教室実行委員の一部と有志の児童は、ここしばらく、この動画作成にかかりきりになっていました。(詳しくは、こちら)

BGMを入れたり、アニメーション効果を入れたりするなど、高度な編集技術を使い、8分余りの大作動画をつくり上げました。

さすが、「デジタルを活用したこれからの学び」推進地区実践校である本校の6年生たちです。(ちょっと宣伝)

せっかくなので、昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」に動画を流す作業も6年生自身に行ってもらいました。

こうして、「潤徳小デジタルサイネード」に動画が流れ始めました。

昼休みですが、4時間授業の1年生たちは下校時間になります。

観察力のある1年生たち。

モニターの画面が切り替わると、すぐに「あ、日光だよ!」と声を上げていました。

行ったことはないはずですが・・・(笑)

なお、今日は、中休みも昼休みも校庭で遊ぶことができました!

いつ以来の光景でしょう。

やっぱり、学校はこうでなきゃ!

昼休み開始時の暑さ指数(WBGT)の数値は24.3(注意)のレベルであり、昨日の同時刻の35.9(危険)から一気に11.6も数値が下がりました。

というより、これが普通の夏なのですが。

いずれにせよ、久し振りに校庭で遊ぶことができて、子供たちもストレス発散です。

国立競技場のフィールドもいいですが、潤徳小の校庭で思いっきり走るのも魅力的です。(笑)

担任たちからのねぎらいを受け、動画プロジェクトチームの仕事も終了です。

6年生の保護者会の際に上映した動画とも違う、子供たち手作りの動画「日光で得た学び」、来週の終業式の前日までは「潤徳小デジタルサイネード」で流れていますので、学校にお立ち寄りの際などにご覧ください。【校長】

国立競技場特別スタジアムツアー(5年生)

「世界陸上」が9月13日から開幕する予定です。

本日は、その舞台となる国立競技場に5年生が見学に行きました。

これは、国立競技場を実際に見て、感じて、知ってもらうことを目的とした東京都教育委員会の取組です。しかし、東京都全ての5年生が体験できるツアーではありません。先生方が抽選で勝ち得たプログラムです。

それにしても、朝が早い!!

子供たちは…

とても元気な様子です。

楽しみだ〜!!の気持ちとは裏腹に渋滞です。

到着しました。緑と木の調和が施された競技場です。

メモの用意もばっちりです。

いよいよ、競技場の中へ!

「うわぁ。」と、思わず歓声があがります。

ぐんぐん降りて行きます。

子供よりも、もしかしたら私の方が大興奮!この場所を歩けるなんて!!

選手出入り口です。

選ばれし11名のサッカー選手のユニフォームが迎えてくれます。

副「すごい!けーすけ ほんだ だね!!」

子「聞いたことある…かな…」

私の興奮に付き合ってくれます。

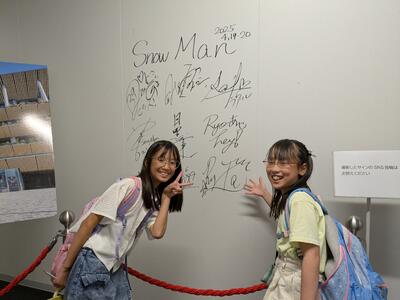

サインもありました!

こちら、SnowManのサインです!

こちらは、子供も「すごい!!やったぁ!」と、テンション高く。

代わる代わる表彰台へ

いつか、選手として戻ってくると誓ったロッカールーム

選手の気持ちを味わいながら入場します。

満席だと6万人以上。

スタッフの方からは「入場のときの大歓声は、それはもう、何とも言えませんよ〜。」と教えていただきました。

後で考えるととても有名な方だったのかも…

水分補給も本格的です。

今日は、特別がたくさん。

本物のレーンで走ることができます。

準備運動もして

走ります。

担任も走ります。応援団つきです。

2グループに分かれてのツアーです。

もう一方のグループを発見!

世界陸上のマスコットキャラクター「りくワン」と記念写真も撮れます。

すぐに仲良くなれます。

暑すぎない気温と

大勢のスタッフの皆様のおかげで

特別なスタジアムツアーとなりました。

そして、たくさんのお土産をいただきました。

スタッフの方からは、子供たちは、楽しんでくれたでしょうか。スポーツ離れが進んでいるので、これを機会にスポーツに興味をもってもらえたら嬉しいです。というお話がありました。

体育の学習指導要領には、運動やスポーツを「する」だけでなく「みる 支える 知る」

の観点を大切にすることが書かれております。今日みて知ったことで、いつかこの競技場で選手や支える役柄として活躍する子供たちがでてくることを願っております。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度 第2回たて割り班活動

今日は、今年度2回目のたて割り班活動が行われました。

今回から、校内には「たて割り班コーナー」ができていて、事前に遊ぶ内容や担当の6年生たちからのメッセージが掲示されています。廊下を通る際に確認している子供たちです。

昨年度までは、たて割り班活動の全体指示は代表委員の児童が行っていましたが、「中央委員会」で議論し、今年度からは「本職」の放送委員会の児童が全体指示を行うことになりました。機械操作に慣れていて、アドリブも効くので安定した指示を出しています。

このように、本部役員会だけでなく、様々な委員会が担当を担うことが今年度の特徴です。

5年生が1年生を迎えに行き、遊び場所の教室まで連れていきます。

その間に、6年生は遊びの準備を整え、2~4年生は自分たちで移動します。

そして、1年生と5年生が到着し、出席を確認するとたて割り班活動の遊びが開始されます。

1年生はまだ遊び慣れていませんから、定番のいす取りゲーム、ハンカチ落とし、ばくだんゲーム、よつかど等で遊ぶ班が多く見られます。

そんな中でも、新たな遊びにチャレンジする班も見られます。

ちぎり選手権(1枚の紙をちぎって、できるだけ長くする)

パートナーを探せ!

ウィンク殺人事件

絵しりとり

本来は、半分の班は、外遊びの計画を立てていました。

しかし、酷暑の中では、外遊びを断念せざるを得ません。

たて割り班活動開始時の13時ころの暑さ指数(WBGT)の数値は何と35.9!(気温は42℃)

危険の「31」の数値を大幅に超え、このことが毎日続いています。

もはや、地球は人類の生存できる場所ではない?

と思えるような「異常」なことが「日常」になっています。【校長】

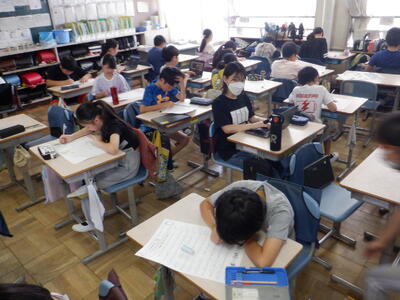

テスト百景

小学校では、中学校や高校のような「定期考査」はありませんが、今は通知表の基礎データをまとめる時期でもありますので、各学級で子供たちがテストに取り組んでいるのをよく見かけます。

2年生は、算数のテストに取り組んでいました。

水のかさを測るために「dL」と「L」の単位を使い分けます。

特に「dL」は日常生活であまり使わない単位ですから、授業で実際に「dLます」を使って様々な入れ物に水を入れたときなどの量感が身に付いているかが大事になります。

3年生は、1時間目にプールに入った後、2時間目にテストを行っていました。

さすがにハードなのか、テストが早めに終わったら「お休みモード」に入っている子も・・・

小学校生活もハードです。(苦笑)

4年生は、学年共通で、「東京ベーシックドリル」の「診断テスト」に取り組んでいました。

学習の定着度を測るものですから、内容は3年生のものです。

校長「3年生の問題だから簡単だよね~?」

4年生たち「・・・」

テスト中なので、担任がひそひそと校長に耳打ちします。

4年担任「実は、かなり忘れていて、難しいみたいです・・・。」

定着度に課題あり・・・かな?

5年生は・・・出ました!「漢字50問テスト」!!

この時期ならではの高いハードルです。

習う文字数も多い5年生ですから、なかなか鉛筆の進まない子もいます。

大人も、パソコンやスマホで文字を書くことが少なくなりましたからねぇ・・・。

しかし、小学生のうちに人生の基礎学力を身に付けることは大事ですから、漢字をしっかりと書いて覚えたいものです。

そして、6年生。

この学級でも国語のテストに取り組んでいるようです。

ふと、問題を見ると・・・

・身体ソク定を受ける。

・学校の規ソクを守る。

同じ読み方の漢字を書き込むようですが、さすが、6年生、難しい。。。

さて、1年生ですが、入学から3か月が過ぎ、小学生としてテストの洗礼を受けています。

算数のひき算のテストのようです。

「簡単だよ!」と言いながら、堂々と指を使って計算している子もいるのが1年生らしいです。(苦笑)

別の1年生の学級では、音楽の鍵盤ハーモニカのテストを受けています。

できたら、ワークブックにシールを貼ります。

ペーパーテストだけでなく、実技のテストもあります。

こうしてテスト漬けになる中で、幼稚園児・保育園児から小学生になっていく子供たちです。【校長】

全校朝会(7月8日)

今朝は、今学期最後の全校朝会がリモートで行われました。

まずは、6年生の日光移動教室の話題からです。

目標の「史上最強で最高の移動教室」を達成した6年生たち。

おまけに史上最高の恵まれた天候になったことを画面を見ながら懐かしそうに振り返っています。

続いて、子供たちに問いかけます。

校長「7/1は何の日か知っていますか?」

多くの子たちは「?」という反応のようです。

実は、7/1は「日野市子ども条例」の日です。

毎年、この時期に全校朝会で「日野市子ども条例」のことを触れているので、今年も話をしました。

低学年には難しいところもありますが、条例は市独自のきまりであることを説明しつつ、「おしえて日野市子ども条例 のっちと一緒に楽しく学ぼう」の動画のポイントになる部分を流しました。

「日野市子ども条例」では、第1条で、「市と市民が一人ひとりの子どもの権利を尊重し、保障、擁護することで、子どもの幸福の実現を目指し、子どもが健全に育つことができる環境をつくること」を定めています。

「子どもの権利」とは、以下の4つを指します。

生きる権利:子どもが安心して生きるための権利

育つ権利:子どもが元気に成長するための権利

守り守られる権利:子どもがいじめや虐待から守られる権利

参加する権利:子どもが自分の意見を言って社会に参加する権利

このことは、市民全体で人権を守っていくことにつながると、時々画面を止めながら丁寧に説明しました。

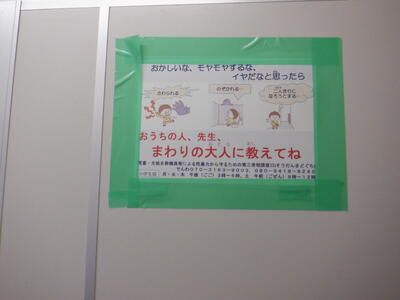

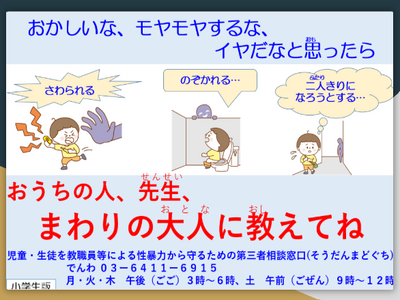

さらに、人を叩いたり、嫌な事を言ったりして、誰かの身体や心を傷つけたりすること、また、体の大事な部分に触ろうとしたり、服で隠れている部分をのぞこうとしたりすることなども人権を侵害する行為であり、大人、子供を問わずやってはいけないことであると話しました。

また、困ったことがある場合の相談方法や窓口について紹介しました。

すると、画面を見ていた1年生から、「これって、トイレに貼ってある紙だ!」との声が上がっていたそうです。

(写真は2年生の教室です。)

確かに貼ってあります。

1年生の観察力、おそるべし・・・

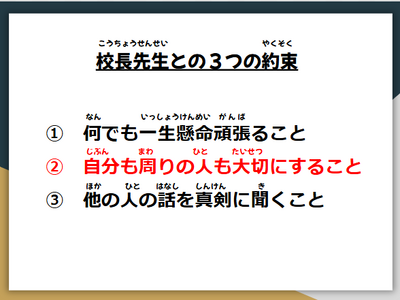

本校には、「潤徳小学校条例」とも言える「校長先生との3つの約束」があり、全児童がこの約束を守ることを始業式、入学式で誓っています。

このうち、2番目の「自分も周りの人も大切にすること」の約束が人権を守ることにつながり、全員がこの約束を意識して生活することで「笑顔招福」の学校につながると話をまとめました。

全校朝会終了後から、東昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」で、「日野市子ども条例」の動画の全編を繰り返し流していますが、休み時間や教室移動のときなど、多くの子が足を止めて眺めていました。

さて、最近、教員の不祥事に関する報道がよく見られます。

本校でも職員打合せの際などに校長から注意喚起を行っていますが、注意する私も、聞いている教職員も大変やるせない気持ちになっています。

極めてごく一部の教員の卑劣な行為で、日々、子供たちに情熱と愛情を注いで接している多くの教員の信頼が失われてしまうのはとても残念なことです。

本校では、教職員も児童も「日野市子ども条例」の趣旨を踏まえ、互いの人権を守る実践を着実に積み上げてまいります。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】1学期まとめの委員会活動

今日は、5・6年生による7月の委員会活動の時間がありました。

こちらは、保健委員会の子供たちが集まっているところですが、今学期の活動の振り返りを各自行っています。

記載した用紙は、小学校から高等学校までの学習活動や学校外での活動を記録し、自己評価を行う「キャリア・パスポート」のファイルに挟み込むことになります。

放送委員会では、昼の放送の「リスナーアンケート」の新しい「お題」を検討しています。

これまで、「もしも、100万円が落ちていたら」、「もう一人の自分がいたとしたら」、そして新ネタの「恋愛相談」など、数々のアイデアを出してきた子供たち。

2学期も人気コーナーを作ろうと意気込んでいます。

集会委員会では、2学期以降の集会の計画を立てています。

校内を騒然とさせる、「ドッキリ集会」はあるのか、ないのか・・・

それは当日まで分かりません。(笑)

よく見ると、黒板には、集会委員会のオリジナルキャラクターの「あつまるくん」が描かれていますね。

こうして、各集合場所で話し合いなどを行っていると、順番に写真屋さんが回ってきます。

6年生の卒業アルバム用の委員会集合写真を撮影しているのです。

もう、6年生は、卒業に向けての準備が進み始めています。

もちろん、委員会活動の時間に常時活動を行っているところもあります。

栽培委員会では、花壇の雑草取りを行っていました。

今日は猛暑日。短時間でてきぱきと作業を進めます。

エコ委員会では、ベルマークの点数を数えています。

そして、本校の中核である児童会本部役員会です。(これに各委員会の委員長が加わると、特設の「中央委員会」になります。)

2学期に向けての壮大なプランを検討中です。

もちろん、極秘事項なので、ホワイトボードは撮影できません。

ホワイトボードには、「第1回ウリサク祭り」のキャラクター総選挙の開票結果も・・・

発表は後日です!【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)