文字

背景

行間

日誌

全校朝会

本日(9月12日)の朝の時間、オンラインで全校朝会を開催いたしました。

<表彰>

ピアノの演奏で優秀な成績を収めた児童を顕彰しました。

<挨拶・校長先生のお話>

昨年度、山都町立潤徳小学校の池部校長先生よりご寄贈いただいた「くまモン」のぬいぐるみとともに、全校児童と挨拶をしました。

<9月2日、3日に開催された八朔祭についての動画視聴>

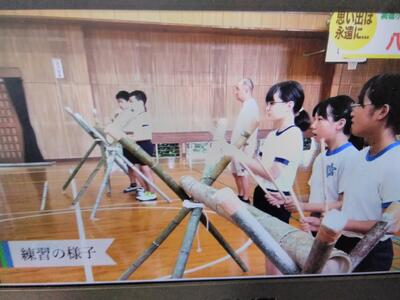

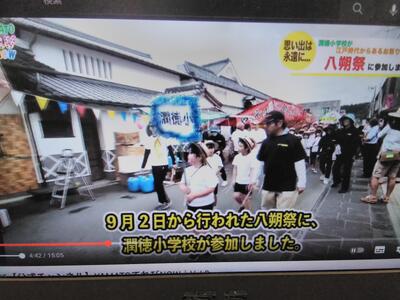

今日の全校朝会は、山都町立潤徳小学校の八朔祭(はっさくまつり)での活躍を特集しました。この画像は、八朔祭の目玉である「大造り物の引き廻し」の様子を写したものです。地元でテレビ放映された八朔祭のニュースを全校児童で視聴しました。

山都町立潤徳小学校の児童の皆さんは、八朔祭で楽器の演奏を披露しました。八朔祭に参加するために、学校で練習を積み重ねてきたようです。

全校朝会の最後に、スペシャルゲストとして山都町立潤徳小学校の池部校長先生にご出演いただき、八朔祭の様子などについてお話いただきました。

<池部校長先生のお話を視聴する日野市立潤徳小学校の児童の様子>

山都町立潤徳小学校と日野市立潤徳小学校との交流は、今後も続きます。今月末の9月26日には、両校が同じレシピの給食を食べるという「胃袋交流」を行います。その他の企画も多数ありますので、楽しみにしていていただければと思います。

(山都・潤徳小の舞台裏は、こちら)

あったらいいな、こんなもの

2年生は、国語で「あったらいいな、こんなもの」という学習をします。

担任「私があったらいいなと思うものは『どこでもうたえるフォン』です。理由は、歌うのが好きだからです。はたらきは、いつでもカラオケができることです。ヘッドフォンの形をしていて、マイクがついていて、耳のところは好きな色に光ります。」

子供たちに見本を示す担任。校長が急に教室に入ってきて戸惑いながらも、自分の趣味をカミングアウトしています。

このことを受け、子供たちも様々なアイディアを考え、発表準備を進めます。

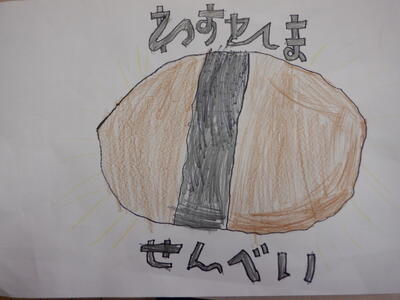

「わすれませんべい」

最近、物忘れが激しくなってきた校長にとって、喉から手が出るほどほしいものです。ノーベル賞の有力候補になるでしょう。

隣の学級に行ってみると、実際に発表が行われていました。

2年生A「私があったらいいなと思うものは『いちごがりマット』です。理由は、すぐにいちご狩りができるし、マットを開いたらすぐに食べられるからです。はたらきは、いちご狩りを体験できたり、いちごを食べたりできます。部屋でも外でも使えます。色は緑と黄緑と赤があります。開いたらとても大きいけど、たたむと小さくなります。」

校長「いいな、いいな、いいな~!」

2年生B「また、校長先生、食いしん坊なんでしょ!!」

校長「だって、いちご、大好きなんだも~ん!」

2年生たち「あはは」

国語の学習として大事なのは、理由や機能、形状などをメモにまとめて発表することです。

「時が見える石」・・・時が分かったら、大雨や車が来るのが分かって、友達の身の安全を守れる。

「心を読める指輪」・・・妹とケンカしても、心が読めれば、遊びたいときに仲直りして遊ぶことができる。

「7秒列車」・・・駅と駅との間を7秒で走るから、お客さんを早く運ぶことができる。

「あったらいいな、こんなもの」と聞いて、「ボーナス倍増リング」や「運動なしダイエット機」など、自分の欲望を叶えることばかり考えていた校長。

2年生に比べ、汚れた心に恥ずかしくなるばかりです(苦笑)【校長】

9月の避難訓練実施

本日(9月11日)の2校時、近隣のマンションから出火したという想定で避難訓練を実施いたしました。

発生場所から離れた経路で校庭のプール前に避難する予定でいましたが、暑さ指数(WBGT)が高く、外での活動は危険と判断し、教室前の廊下への避難にとどめました。

子供たちは、副校長の放送や担任・専科教員の話をよく聞き、速やかに廊下に避難することができました。

本日の訓練の振り返りやモロッコで発生した災害について、校長先生からのお話がありました。

このように、本校では、多様な場面や状況を想定した避難訓練を毎月、実施をしています。

ドキュメント 台風13号対応

日本列島に接近している台風13号の影響で、昨夜から断続的に強い雨が降り続いています。

予想より遅い速度で、雨が長く降っていることにより、今日は、学校生活に大きな影響が出ています。

朝の時点で、本校の校庭は、名物「潤徳池」になっています。

そこで、教員が正門に立ち、校庭を通らず、東門から敷地に入るよう誘導しました。

スクールガードボランティアの方も、子供たちが正門側に行かないよう声をかけてくださっています。

雨の中、ご協力いただき、ありがとうございます。

通常ですと、子供たちは、チャイムが鳴るまで、昇降口付近で待っていることになっていますが、今日は特別に早めに教室に入室することを許可しました。

校舎からは、浅川が増水している様子が見えます。

教職員で協力して、校内の安全点検を行いました。

ちょっと、雨漏りをしている箇所が見付かりました。

昨日に続き、昼休みに管理職、学年・専科主任、生活指導主任が集まり、下校時の対応を協議しました。

今後の降雨量の予想等を見ながら、できるだけ集団下校をすることや、両手を空けるため、大きな荷物は学校に置いたままにすることなどを指導するようにしました。

5時間目終了後、1~3年生ができるだけ方面別にまとまって下校していきます。

校長「帰り道で、川に近付いちゃダメだよ!」

子供たち「は~い!」

などと言いながら、異学年でも一緒に帰っています。

続いて、6時間目終了後、4~6年生ができるだけ方面別にまとまって下校していきます。

集団下校訓練は始業式の日(8/25)に実施しています。(詳しくは、こちら)

訓練したことが、今日のような場合に生かされます。

台風は、夜半まで影響が残りそうです。

下校後も、できるだけ、STAY HOMEでお過ごしください。【校長】

給食試食会開催

本日(9月8日)の11時半から、JSP主催による「給食試食会」を1階のランチルームで開催いたしました。

JSPの皆様と本校の栄養士が、参加される皆様に配膳をしました。

本日のメニューは、カレーライス、サラダ、果物、牛乳です。

カレーライスは、日野産のトマトを使用したチキンカレーとなっています。日野市のトマトは、濃厚でコクがあり、「おいしい!」と全国的に評判となっている農作物です。調理員が、この日野産トマトを心を込めて手作りでピューレにしました。

果物として提供したのは、日野産の梨です。本校から徒歩で20分程度の位置にある、「阿川園」さんの梨を使用しています。

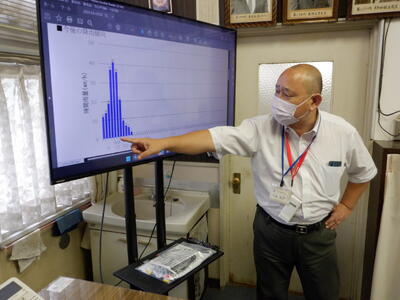

食後に、栄養士と校長から皆様に学校給食についてのお話をさせていただきました。

下膳後は、参加された皆様に、アンケートのご協力をいただきました。

「たくさんの方の努力がつまっていることが分かりました。『ありがとうございます』という気持ちでいっぱいです。」「ルーを手作りしていただいたり、だしを一からとってくださったり、時間をかけて調理していることが分かり、とてもよい機会となりました。」「栄養や食品ロスなどはもちろん、楽しく食べることなど、様々工夫されていて素晴らしいと感じました。」「子供に給食のメニューを作ってほしいといわれているので、教えていただいたレシピを基に、おうちでも料理をしたいと思いました。」

など、うれしいご感想を数多くいただきました。

本日、開催していただきましたJSPの皆様とご参会いただきました保護者の皆様に、心より感謝申し上げます。

(2016年4月から2018年3月まで)