文字

背景

行間

日誌

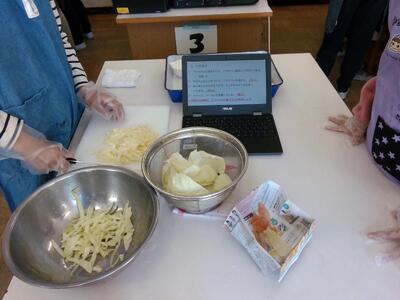

6年生調理実習 野菜いため

本日、6年生の調理実習があり、野菜いためを作りました。

子供たちは、班で目標を立てたり、役割分担を決めたりと準備を重ねてきました。

「ぼく、あまり包丁を使ったことないんだよ〜」

と不安そうにつぶやく子供も…

「大丈夫だよ!」「上手になってきたね!」

と、班の子供たちが優しい声かけをしていました。

Chromebookで、役割分担や調理の手順を確認しながら取り組んでいます。

味付けで失敗したら、ここまでの努力が水の泡です…。

「このくらいかな?」と確認しながら、担当の子供が味付けをしていました。

今年も、新型コロナウイルス感染症対策をしながらの調理実習になりました。

ビニール手袋を着用して調理をすることや、試食するときは黙食することなど、様々な感染症対策を行いました。

様々な制限がありながらも、調理実習を実施することができたこと。

また、意欲的に取り組む子どもたちの輝く笑顔を見られたことを、嬉しく思います。

まだまだ他のクラスの調理実習は続きますが、引き続き感染症対策に取り組みながら、安全第一で取り組んでいきます。

うんとこしょ、どっこいしょ

最近、1年生が学校の畑にいるところをよく見かけます。

学級ごとに、これまで育ててきたさつまいも掘りをするようです。

軍手をして、やる気まんまんの1年生たち。

つるを思いっきり引っ張ります。

校長も声をかけます。

校長「うんとこしょ、どっこいしょ!」

1年生たち「それは、『大きなかぶ』でしょ!」

予想どおりの1年生たちからの総ツッコミを受けましたが、楽しそうにつるを引っ張っています。

宝探しのように一心不乱に土を掘り返す1年生たち。思わず「ここほれワンワン」と声をかけたくなってしまいます。

奮闘の甲斐あって、たくさんさつまいもが収穫できました。

何でも遊びに変えてしまう1年生。さつまいものつるを大縄の代わりにしていました。

収穫したさつまいも、今後、給食の食材になるようですが・・・。

おいしくなっているでしょうか。【校長】

スイーツの誘惑・・・

今日と来月、2回に分けて、4年生を対象とした歯磨き指導が行われます。

学校歯科医の武内先生をお迎えし、本校の養護教諭とともに、日頃の食生活で気を付けることやよい歯磨きの仕方について学びます。

子供たちにとって身近なおやつや飲み物にどれだけ砂糖が含まれているか考えます。

スナック菓子、おせんべい、クッキー、あめ・・・

魅力的なおやつや飲み物の中に、スティックシュガー何本分が含まれているか予想します。

結果は、キャラメル1箱でスティックシュガー12本分、ショートケーキ1つで10本分、板チョコ1枚で7本分など。

さらに、飲み物になると、500mLのコーラで19本分、スポーツドリンクで10本分だそうです。

考えただけで口の中が甘くなってきそうです。

一方、自然由来のふかしいもや果物などは0本、麦茶や牛乳なども0本です。

摂取する量や組み合わせが大事なわけです。

さらに、歯磨きの仕方も細かく教えていただきました。

授業のまとめとして、今後気を付けたいことをまとめて、発表していました。

4年生A「歯の生え変わる時期だから、鏡を見て、裏側までしっかりと磨きたいです。」

4年生B「友達とお菓子交換するときには、スティックシュガー何本分か考えて、友達の歯も守るようにしたいです。」

4年生C「飲み物は、麦茶や牛乳、水などを基本として、お菓子もキシリトール入りのものにしたいです。」

校長のそばにいた女子がこっそり話しかけてきました。

4年生D「校長先生、わたし、いつもはグミを5つ食べてるんだけど、これからは3つにしようかなぁ。」

校長「思い切って、おやつなしにしたらどう?」

4年生D「それはちょっと・・・。」

悩める乙女心です。

さて、本日、歯磨き指導を行った4年2組、4組の保護者の皆様向けにC4th Home&Schoolにて「歯垢染め出しのお願いについて」を配信しております。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、ご家庭で、磨き残しのチェックを行っていただくことになります。

ご協力をよろしくお願いいたします。

4年1組、3組は11/10に実施予定です。同様のお願いをさせていただくことになりますので、よろしくお願いいたします。【校長】

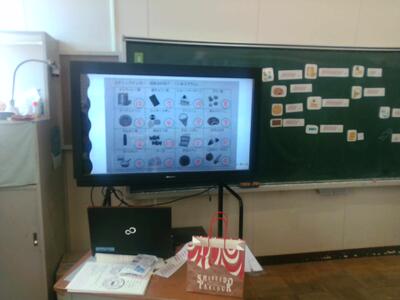

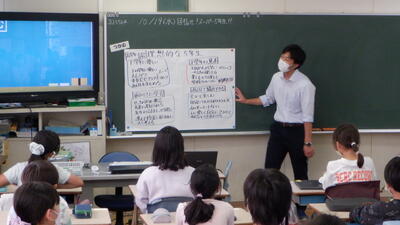

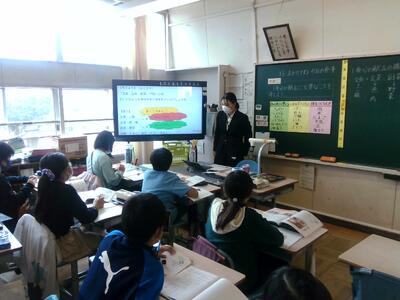

研究授業【目指せスーパー5年生!ICTで縦と横のつながりを生み、成長していく!】

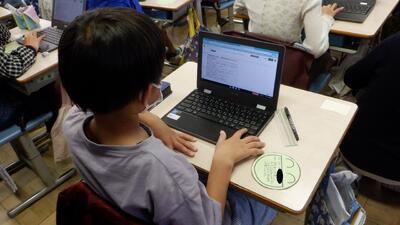

潤徳小学校では、「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookの効果的な活用法の研究~をテーマに授業改善を進めています。10月19日に3年生の特別活動の研究授業を行いました。題材名は、「目指せスーパー5年生!高学年への第一歩!」です。

①つかむ【理想的な5年生の姿って?】

はじめに、前時までにみんなで考えた理想的な5年生の姿を振り返りました。4年生は、運動会や縦割りでの5年生の姿だけでなく、実際に5年生の授業を直接見に行くなどして、かっこいいと思ったことなどを学級活動で考えてきました。全部で4つの意見が出ていました。①下学年に優しい②下学年の見本③前向きに学習する④みんなで協力できる。この4つが全て揃って、スーパー5年生になれる、とこのクラスでは考えました。

②探る【現5年生にアンケートを取ってみた!】

教師がスライドを使いながら、現5年生にとったアンケート結果を確認しました。5年生の子からの生の声ということで、「えー!なんだろう?」と子供たちの関心がぐっと高まるのを感じました。楽しかったことは、八ヶ岳、クラス替え、委員会、新しい友達など。次に、大変だったことを確認しました。委員会、縦割り班遊び、勉強など。委員会が楽しいことのランキングにも、大変なことのランキングにも入っていることに気付き「なんで?」と驚いた4年生。初めてのことだし、休み時間も使うから、という理由を知り「なるほど。」と頷いていました。また、縦割り班遊びでは、いつも一年生のお迎えをしていたことを知り、「そうだったんだ!」と驚いていました。

かっこいい、と思っていた5年生も、大変だと思うことをたくさん乗り越えながら、「スーパー5年生」になったのだなあ、ということを感じたところで、本時の課題に入ります。

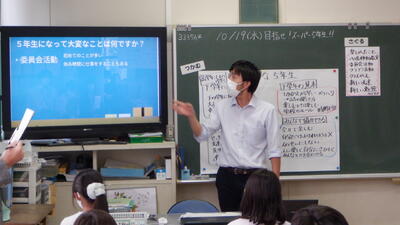

③見つける【アナログとデジタルを使い分けて、自分のめあてを見つけていく】

スーパー5年生になるために、今からできることを考えます。まずは、付箋に自分の考えためあてを書く時間です。学級で見つけた「スーパー5年生」の4つの要素を意識しながら、書いていきます。

その後、一人一人の意見を班で話し合いました。班での意見共有は、デジタルツールは使いません。身近な人には直接、目を見て話すこと、やり取りをしながら学び合うことを大切にしてほしいからです。

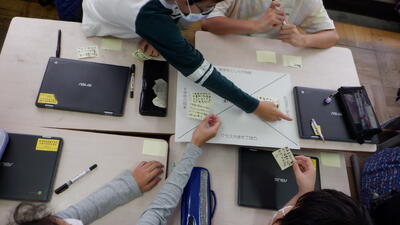

付箋を見ながら、Xチャートにめあてを張り付けていきます。Xチャートに貼ることで、「下学年の見本のところが、少ないね。何か考えてみよう。」と、考えを広げることができました。

その後、班でまとめたXチャートをchromebookで写真に撮り、ムーブノートで共有をしました。

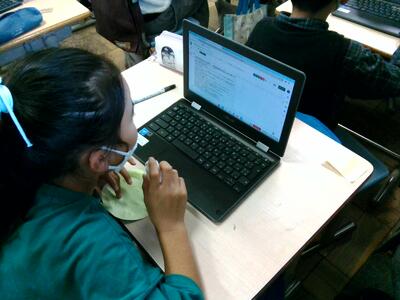

ムーブノートでは、このクラスだけでなく、4年生のすべてのクラスの考えが見られるようになっています。

班よりも大きい単位で考えを共有し合う際には、ムーブノートなどのICTツールの活用が効果的です。

④決める【ICTで、めあての視覚化。縦・横のつながりを通して、成長していく】

ムーブノートで色々な考えを知った後は、自分のめあてを一つ決めました。スマイルカードに、名前ペンでめあてを記入します。このカードは、廊下に掲示し、どのクラスの子もいつでも見られるようにしていきます。

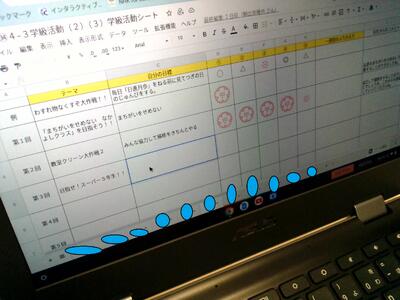

また、スプレッドシートに、カードに書いためあてを記入しました。このスプレッドシートは、昨年度から引き続き活用しているもので、めあてを立てるだけでなく、毎日の振り返りをすることで、決めたことを実行できるようにしています。このファイルも、クラス全体で共有しているので、友達がどんなことを頑張っているのか、見ることができます。

↑スプレッドシート。青丸には児童の名前。シートを変えることで、他の子の頑張りが見えます。

最後に、「実は…5年生からのメッセージが届いています。」との担任の言葉に、わーっと湧き上がる子供たち。「委員会やクラブなどの高学年の仲間として頑張りましょう。」「大変なこともあるけど、気軽に相談してね。」などのメッセージを読みました。また、動画でのメッセージを見た後には、自然と拍手を送る4年生でした。こうして、縦の学年とのつながりを生むことができるのも、「時間と空間を越えてつながれる」ICTを活用する利点です。

授業後の研究協議会では、帝京大学教授の福島健介先生に講義をしていただきました。講義の中では、特別活動の授業として完成度の高いものであったこと、「時間・空間を越えた人とのつながり」という点で提案性の高い授業であったことを評価していただきました。

どういう意図をもってICTを使っているのか、常に考えること。「インプットし、人とつながるための道具としてのI CT」なのか「アウトプットし、人とつながるための道具としてのICT」なのかを見極めること。ICTを使う必然性は何なのか、何が良さだったのかをメタ化し、全職員で共有するやったことの意義が共有されることで、研究が深まっていくことを指導していただきました。

また、チャートの使い方、話し合いのゴールを明確にすることの大切さを教えていただきました。Xチャートは分類して、「ここは少ない」「ここは多い」なと気付くツールであることなど、どういう意図をもって使うのか、話し合いの時にどのように活用してほしいのかを明確にする必要性を感じました。また、授業者自評にもありましたが、学び合った内容を自分事とする時間、メッセージを読んでから考える時間など、時間をもう少し捻出した方がいいことを指導していただきました。

ICTツールを使って、先生が話している時間、子供が自分で考えている時間、子供たちが話し合っている時間をグラフ化していただきました。先生が話す時間を減らせそうだ、ということが視覚化できました。授業のあり方を教師がメタ化するためにも、ICTによる分析を活用できることを教えていただきました。

また、次回に向けての課題もいただきました。「主体的」というのは、「自己調整能力(メタ認知)」「情意的な能力(できるかな、やってみようかなという気持ち)」を高めることであり、その視点をもつことが今後の研究に必要なことと感じました。

評価していただいた点、指導していただいた点を学校として振り返りながら、今後ICT活用の意義をメタ化し、共有し、研究を深めていきます。

【研究推進委員会】

まかせてね 今日の食事

9月のある日、家庭科専科の教員が校長室にやってきました。

家庭科専科「校長先生、今年度の調理実習はどうすればよいでしょうか?」

振り返ると、特に緊急事態宣言が出されていた頃は、会食の感染リスクがクローズアップされ、飲食業に対する制限が厳しく行われていました。

コロナ禍3年目となり、社会の状況も大きく変化してきたように感じます。

家庭科の調理は、学習指導要領にも位置付けられた、取り扱うべき内容です。

調理実習が「できない」とするのではなく、「できるためにどうするか」ということを検討すべきだと考えました。

考えてみると、5年生は、5月の八ヶ岳移動教室で「ほうとう作り」を行っています。

移動教室で調理を行っているのに、授業では調理実習ができないというのも整合性がとれません。

そこで、市教委からの助言をいただきながら、できる限りの感染予防対策をとりつつ、調理実習にチャレンジすることを決め、家庭科専科にGOサインを出しました。

6年生は、「まかせてね 今日の食事」として、野菜炒めの調理に取り組みます。

今日は、まず、献立の基本について考えます。

教科書に出ている、洋食と和食の2枚の食事の写真を見て、共通点を探し、出された意見をChromebookで共有します。

6年生A「ちゃんと、主食、おかず、汁物がそろっている。」

6年生B「5大栄養素のことを考えた献立になっている。」

6年生C「サラダや飲み物なども添えられている。」

よく見比べて、意見を出しています。

家庭科専科「赤・黄・緑をそろえたバランスのよい食事にすることが大事です。」

赤・・・体をつくるもとになる食品(肉、魚、卵など)

黄・・・エネルギーのもとになる食品(ごはん、パン、麺など)

緑・・・体の調子を整える食品(野菜、果物、きのこなど)

家庭科専科が、今日の授業を次のようにまとめていました。

①「主食+主菜」、「副菜+汁物」を意識して献立を立てる。

②栄養バランス以外にも、いろどり、家族の好み、季節感、予算などを考える。

校長の隣で神妙な面持ちで授業を見ていた教員とひそひそ話です。

校長「ねぇ、毎日の献立、こんなにたくさんのことを考えてる?」

教員A「いや・・・無理です。。。」

校長「そうだよねぇ、夕飯、スーパーの半額シールで決めてるもんなぁ・・・」

校長のような考えにならないよう、6年生にはしっかりと学んでほしいものです…。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)