文字

背景

行間

日誌

全校朝会(7月9日)

今朝は、リモートで、今学期最後の全校朝会を行いました。

校長からは、スライドを使って話をしました。

まずは、6/20~22の日光移動教室の振り返りです。

華厳の滝の水量が極端に少なかったことを含め、6年生の思い出をスライドで紹介しました。

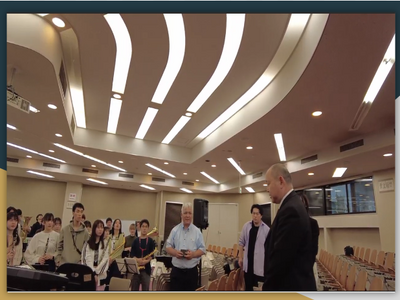

日光移動教室に続いて、子供たちに示したのはこの写真です。

これは、6/10の夕方に、校長、副校長が明星大学に伺い、そこで練習に励んでいた「明星大学学友会吹奏楽団」の大学生の方々に話をさせていただいているところの写真です。

子供たちには、もう少し簡単に話をしていますが、校長は、「明星大学学友会吹奏楽団」の方々に以下のお願いをさせていただいています。

・本校は、今年度、東京都教育委員会から、都の公立学校で12校しかない「令和6年度『笑顔と学びの体験活動プロジェクト』 における『学校企画・提案型 』実施校」の指定を受けていること。

・この事業は、児童のアイデアを生かした体験活動を専門家等の協力を得て、年間を通して計画的・継続的に実施するものであること。

・本校は、今年度、音楽会を実施することになっており、「令和5年度東京都大学吹奏楽コンクール」で金賞を受賞するなど素晴らしい活躍をしている「明星大学学友会吹奏楽団」のみなさんの力をお借りしたいこと。

・明星大学には教育学部があり、楽団で将来教職を志している方もたくさんいらっしゃるかと思うので、Win-Winの取組になるようにしたいこと。

楽団のみなさんは、校長の話を真剣に聞いてくださり、今後のコラボレーションについて了承していただきました。

(「つかみはOK」にしようと、「こ・ん・に・ち・は~!」から始めたのですが、楽団のみなさんは、失笑気味の「ややウケ」で・・・。大学生は、ムズカしい!)

あいさつに行った日に楽団のみなさんが練習していた「オー・シャンゼリゼ」の動画を子供たちに見せました。

教室で楽団の方の演奏を聴いていた子供たちは「うわぁ、すごい!」と感嘆の声を上げていました。

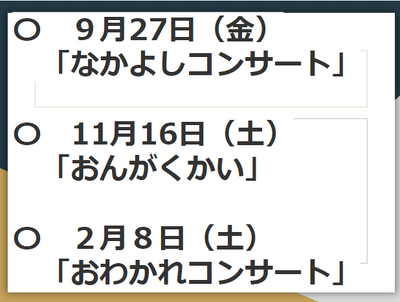

今後、楽団のみなさんと、3回+αのコラボレーションを考えていることを説明しました。

9月27日(金)・・・「(仮)なかよしコンサート」として、楽団の方の演奏を聴いたり一緒に歌ったりして活動を始める。

その後、楽団の方の都合のつくときに音楽の授業に参加していただき、子供たちへの指導補助を行っていただく。

11月16日(土)・・・「(仮)音楽会」に楽団の方にも参加していただき、大学生と小学生で1つの音楽会を創り上げる。

2月8日(土)・・・お世話になった感謝の気持ちを込めて、楽団の方と一緒に最後の「(仮)おわかれコンサート」を開く。

本校は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めていますので、子供たちに、以下の「課題」を出しました。

・「(仮)なかよしコンサート」で楽団の方に演奏してほしい曲、歌いたい歌などを学級、学年でアンケートをとり、まとめること。(結果は、楽団の方にお送りし、今後、曲目などを協議します。)

・高学年を中心に「(仮)なかよしコンサート」、「(仮)音楽会」、「(仮)おわかれコンサート」の名称、具体的なコラボレーションの方法などについて考えて、提案すること。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一環として、7/12(金)の昼休みに体育館で発表会を行う「ダンスクラブ」の練習の様子を動画で流し、多くの子が参観するよう呼びかけました。

最後に、夏休みも近付いてきましたので、教職員を含め、大人から嫌なことをされた際の相談窓口について周知を図りました。

今回、今年度の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の最大の目玉である「明星大学×潤徳小学校」のコラボについて発表しましたが、今日がスタートで、子供たちがこのチャンスをどう膨らませていくかが大きなカギとなります。

昨年度の「潤徳フェスティバル♪」を超える盛り上がりを子供たち自身で企画することができるか・・・。

新たな挑戦が始まりました。【校長】

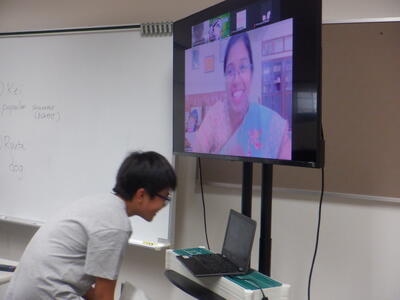

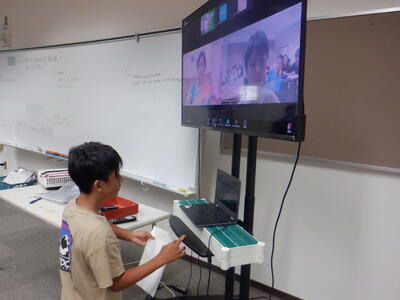

インドのサンギータさんとお話しよう!【Mimmyアドベンチャー】

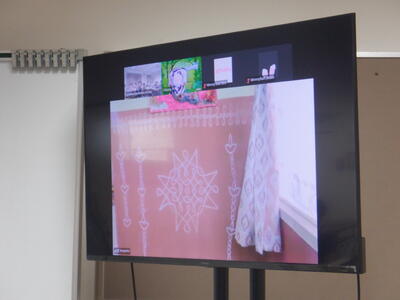

6年生の外国語の授業では、株式会社Mimmyのご協力をいただき、インドとの方とのオンライン授業を行いました。

インドで数学の教師をしているサンギータさんとの交流です。

まずは、インドのあいさつの仕方を教えていただきました。

手を合わせて、「ナマステ!」

この美しい幾何学模様は、Rangoli(ランゴリ)というもので、神様やお客様をお出迎えするため毎日描いているものだそうです。お祝いの日には、色のついたランゴリを描くそうです。

部屋に飾っている工芸品をいくつか見せていただきました。

インドの踊り子の工芸品は、ゆらゆらと揺れます。

同じように踊ってみよう、ということでインドの踊りにチャレンジしてみました。首と肩、腰を同時に振ります。難しい!

インドのお菓子、Rose Cake(ローズケーキ)を見せていただきました。カリっとしていておいしそうです。

代表の児童何人かがオールイングリッシュの質問にチャレンジしました!

What is the popular place in India?(インドで人気の場所はどこですか?)

Taj Mahal is the most popular place in India.(タージマハルが一番人気です)

Do you know Japanese events?(日本の行事は知っていますか?)

I know sumo wrestling. Also, I know Japanese dance using a fan.(相撲を知ってますよ。また、扇を使う日本の踊りも知っています。)

今まで習ってきた英語がしっかり伝わって、嬉しそうでした。

この学びを機に、インドや海外の文化に関心をもったり、海外の人とのコミュニケーションに積極的にチャレンジしていけることを願っています。

「酷暑」対策を進めています

今日も日野市の最高気温の予想は37℃。

夏休み前だというのに、大変厳しい環境の中で教育活動を行わなければなりません。

朝イチは、まだ暑さ指数(WBGT)の数値が低いため、プールの実施が可能なことが多いです。

今日の1時間目は、2年生の割当です。

しかし、いつもと違う光景が・・・

いつもなら、冷水の「絶叫シャワー」ですが、今日は、「キャー!」という悲鳴がほとんどありません。

事実上の温水シャワーになっているようです。(苦笑)

校長もプールに入ってみました。

子供目線で見るとこんな感じです。

なぜ、校長がプールに入っているのか・・・?

校長自身の「酷暑」対策です(笑)

子供たちも、潜って→バンザイを繰り返しています。

とても楽しそうです。

しかし、一部の子は、まだ水を怖がって顔をつけることができないでいるので、校長も、担任と協力しながら声掛けをしていきます。

2年生ですから、技能の向上も図ります。

けのびの練習を繰り返したり、グループで一緒に浮いて「花」を作ったりしています。

どうでしょう、きれいな花に見えませんか?

本校の「酷暑」対策としては、あまりにもプールサイドが暑いときは、見学者を1つの教室に集め、冷房の効く中で課題に取り組ませています。

しかし、この場合、監督用の教職員を割かなければなりません。

これが、学校の大きな負担にもなっています。。。

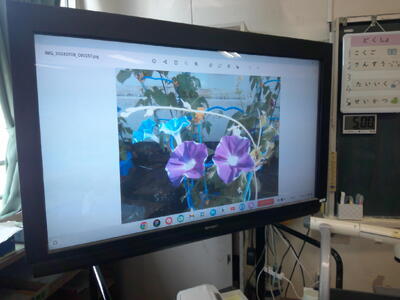

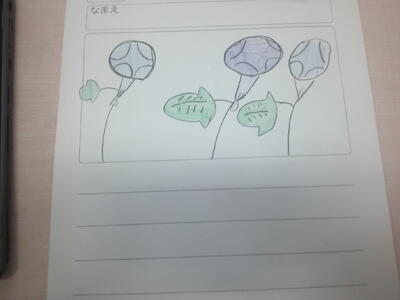

1年生は、校舎横で、あさがおの花をChromebookで撮影しています。

さらに、この週末のあまりの暑さで、しおれてしまったあさがおの鉢が多かったため、飼育小屋横の日陰に鉢を移動させている学級もあります。

実は、あさがおの花を撮ることが「酷暑」対策につながっています。

通常、「観察カード」を描くときは、筆記用具を持っていって、鉢のそばで作業をしますが、長い時間、外にいると、熱中症の危険が増してしまいます。

そこで、描きたいものを短時間で写真に撮って、細かい作業は教室で行うわけです。

さらに、指を2本使って、表示の縮小(ピンチイン)、拡大(ピンチアウト)を教えることで、実際に見るより細かいところも観察できるようになります。

中には、撮影に失敗してしまう子もいるので、念のため、実物の鉢も教室内に持ってきておいたり、写真をモニターに写しておいたりします。

こうして、「観察カード」の作業を進めていきます。

ちなみに、3・4時間目がプールの割当になっていた1年生は、暑さ指数(WBGT)の数値が規定値を超えてしまったため、入れませんでしたし、校庭でも遊べませんでした。

暑すぎてプールに入れない・・・これも、あまりうれしくない「酷暑」対策ということになります。【校長】

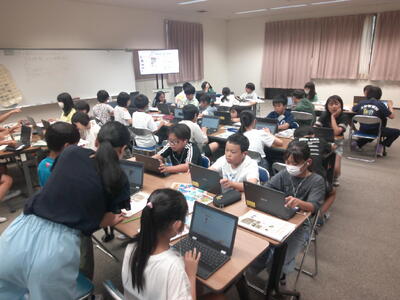

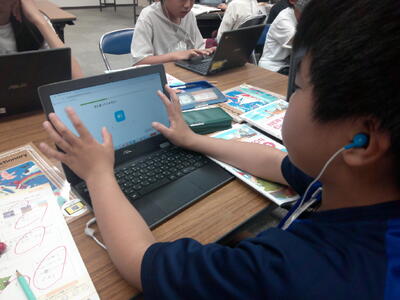

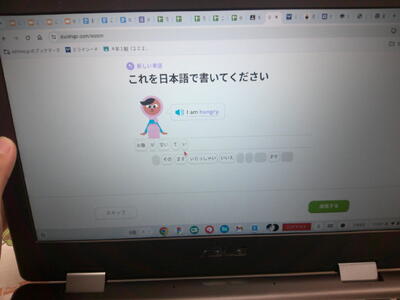

校長、英語に挑む!

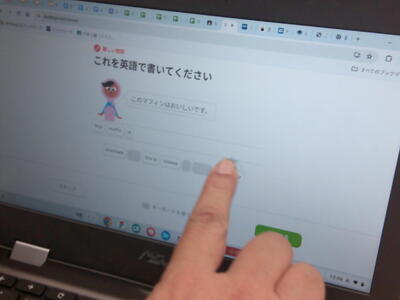

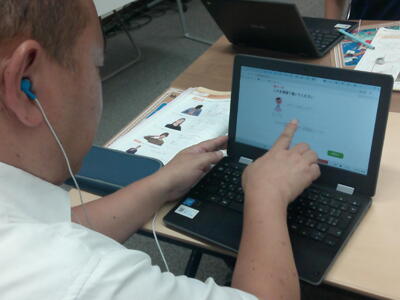

校内を回っていると、5年生が外国語の学習に取り組んでいました。

子供たちの端末をのぞき込んでみると、それぞれがかなり違った作業に取り組んでいます。

外国語の担当教員に聞いてみると、教科書の課題を終えた子から語学アプリで自らの習熟度に応じた学習に取り組んでいるとのこと。

英単語の神経衰弱に取り組んでいます。

イヤホンから聞こえてくる英語が何か答えます。

リスニングの練習です。

和訳、英訳に関する問題もあります。

こうしたことが1台の端末でできるのですから、時代も進んだものです。

校長もちょっとやってみたくなりました。

校長「Change,please!」

課題が一段落した子に声をかけ、代わってもらいます。

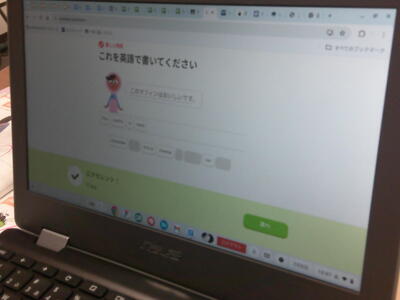

出てきた問題は「このマフィンはおいしいです。」を英訳するもの。

日本語の文の下に、多くの英単語が表示されていて、その中から選択して英文を作っていきます。

「This」を選択すると、イヤホンからは「ディス」と聞こえてきます。

よくできていると感心します。

「This muffin is delicious.」

と選択し、「送信」すると、「エクセレント!」と表示されました。

思わずガッツポーズです。

AI機能があるのか、間違えると、同様の問題が出題されるようです。

正解が続くと、ポイントがたまり、ランクと難易度が上がり・・・と至れり尽くせりです。

「昔は、単語帳をめくっていたのになぁ・・・。」と懐かしんでしまいます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度第2回たて割り班活動

今日は、今年度2回目のたて割り班活動の日です。

しかし、今日は、熱中症警戒アラートが出るなど、朝から猛暑となる予報があり、実際に校庭は、暑さ指数(WBGT)が午前中から「運動は原則中止」の数値になりましたので、校庭は使わず、室内遊びを行うことになりました。

今回も5年生が1年生の教室にお迎えに行き、一緒に活動場所まで行きます。

放送室では、代表委員が、全体を動かす指示を出しています。

移動が終わった各たて割り班では、人数を確認し、遊ぶ内容の説明を6年生が行います。

その後は、班ごとにたっぷり遊びました。

どの班からも楽しそうな笑い声が聞こえてきました。

最後は、振り返りです。

楽しかったことや6年生へのお礼などを伝えていました。

1年生は2回目のたて割り班活動でしたが、すっかり慣れて、班の一員になって遊んでいました。

適応力の高い1年生たちです。【校長】

八ヶ岳、Forever!

ちょうど1か月前、八ヶ岳移動教室に行っていた5年生。

楽しい思い出がいっぱいできましたが、ちょっと心残りが・・・。

それは、当日の天候が不安定で、夜のキャンプファイヤーが予定どおりにできなかったこと。

とは言っても、当日は、大盛り上がりだったのですが、(詳しくは、こちら)やはり、5年生にとっては、準備してきたことをやりきれなかったことは悔しさが残るようです。

そこで、今日の5時間目は、「リベンジキャンプファイヤー」と題された学年集会が体育館で開催されました。

進行は、当然、八ヶ岳移動教室のレク係です。

まずは、当日の室内レクでも盛り上がった「学級対抗じゃんけん大会」です。

写真では、全くお伝えできないのですが、体育館内は応援と絶叫で会話の声も聞こえないほどのすごい状況になっています。

順番待ちの学級は、ステージから大声援を送ります。

決勝で、優勝が決まった学級は、WBC優勝に近い興奮状態です。

この学年集会で重要なのは、移動教室で準備してきたことを完結させること。

レク係が自分たちの仕事をやりきることで、来年度の日光移動教室が新たな目標となっていきます。

そして、八ヶ岳移動教室で踊れなかった「ジンギスカン」を踊ります。

ステージでお手本の踊りをする児童、フロアで踊る児童が一体化し、体育館はディスコ(古い?)、いや、クラブと化していきます。

これで、もう、思い残すことはないでしょう。

日光移動教室に向け、いや、まずは1学期末のテストに向け、集中して取り組んでほしいものです(笑)【校長】

避難訓練(7月)

入梅は例年より遅れましたが、西日本を中心に雨量の多い状態が続いています。

今日は、洪水を想定した避難訓練が行われました。

浅川が氾濫すると浸水が予想される本校では、重要な訓練ということになります。

浸水してしまっては、外に出ることができません。

このような訓練が初めての1年生に対して、上の階に避難することを担任が説明します。

3階の4~6年生は、2階から1~3年生が避難してくるのを待ちます。

2階の児童は、階段で3階に避難します。

直上の教室に避難し、2学年合同で人数確認をします。

教員は、その結果を本部に報告し、全員の安全を確認します。

校長からは、次の話をしました。

・現在、晴れて、天気がよいが、洪水が起きているのだから、「今は大雨が降っている」という気持ちで臨むこと。

・浅川が氾濫したら、長い時間学校の外に出ることができないかもしれないということを頭に入れてほしい。

・洪水があったら、とにかく、上の階に避難することを覚えておくことが大事である。

・5年生は、4年生だったとき、防災の学習で、潤徳小の周りは洪水の影響を大きく受けていることを学んでいる。(詳しくは、こちら)こうした学習をいかしてほしい。

パニックにならず、垂直避難。

このことが自然にできるように訓練を繰り返しています。【校長】

星に願いを・・・

7/7は七夕です。

1年生は、図工の時間に七夕飾りを作っています。

以前と違い、本物の竹が入手しにくくなったので、台紙にあらかじめ印刷された竹に飾り付けをしていきます。

校長として関心があるのは、子供たちの願い事。

1年生といえども、世相が反映されたものになることが多いのです。

1年生A「かぞくが げんきで いられますように」

家族の健康を願う子が多くいました。優しい心をもっていて、うれしくなります。

1年生B「やきゅうが うまくなりたいです。」

こちらも定番。サッカーと野球が競合です。

1年生C「すいえいの コーチになりたいです。」

1年生D「ほいくえんの せんせいに なれますように」

1年生E「おいしゃさんになって ひとをいっぱいたすけられますように」

自分の将来の夢を願う子たちも多くいます。

1年生F「にんじゃに なれますように」

・・・これからの修行次第ですね。

1年生G「アイドルになれますように」

この願いを書いている女子が結構いました。

人気アニメの第2期が始まる影響ですかね・・・。

自分の願い事をChromebookで写真に撮っている子供たち。

校長「どうして、写真に撮ってるの?」

1年生H「だって、思い出に残したいでしょ?」

イマドキの1年生という感じです。

ここ数年の定番だった

「コロナがなくなりますように」

という願いが消えた今年の七夕。

少し、明るい時代になってきたのでしょうか。【校長】

見て、見て~✨

校舎内を見回っていると

昇降口付近から「見て見て~✨」と元気な声が聞こえてきました。

2年生が図工で作った作品に水を入れて壁に映しています。

「副校長先生見て見て~✨きれいだよぉ。」と、私にも見せてくれました。

写真では、分かりずらくて…残念…水と太陽、容器に塗った色が映ってキラキラしています。

耳を傾けると畑の方から

「見て見て~✨」の声が聞こえてきました。

こちらも2年生。

トマトのお世話をしていました。

雑草を抜いています。

そして、大きな声で

「先生、見て見て~✨」と、先生を呼びます。

先生に実が付き始めたことを報告。

先生の「おぉ。本当だ!」の声に見せた子は、大満足✨

低学年は、先生に見てもらうことで笑顔が更に弾けます。

続いては、プールです。

「見てて~✨」

4年生の水泳は、友達にできているか見てもらっているところでした。

「友達ができていた子は、手を挙げて。」という指導者の呼び掛けに大勢の子が応えていました。

中学年は、友達同士で見合い、認め合うことができるようになります。

プールの帰りに6年生の先生方を発見✨

理科の授業で「見せる」ほうせんかを運んでいる途中でした。

5年生の教室の前には、子供たちに知ってほしい「ナイスなノート」が「見える」場所に掲示されていました。

高学年になると、担任が「見てほしい」ものを掲示したり準備したりするようになります。

校舎を見回っていると「見る」一つとっても発達の段階があることに気付かされます。

もうすぐ夏休みです。特に低学年のご家庭では「見て見て~✨」の声が響き渡ることだと思います。

子供の笑顔のために少しだけお時間をとって見てあげてください。子供の満足した笑顔は、その子にとっても保護者の方にとっても一生の宝になると思います。

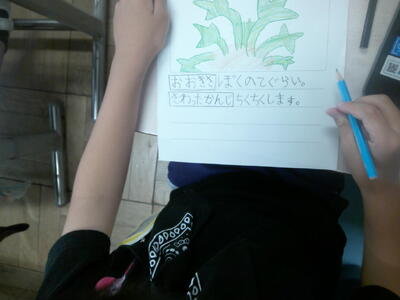

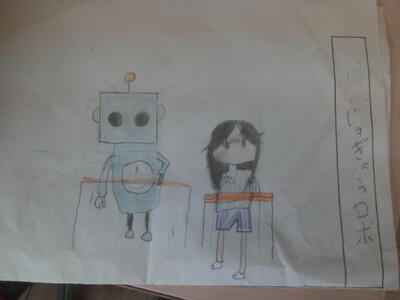

あったらいいな、こんなもの

2年生は、国語の学習で「あったらいいな、こんなもの」の学習を進めています。

自分で考えた「夢の道具」(イメージはドラえもんの道具です。)を絵や文で表し、それに対して、聞き手が質問を行うという学習です。

グループ内で、発表と質問を交互に行います。

こちらは、「だれでもしゃべれーる」です。

ペットとしゃべれるようになる機械です。

鳴き声などで意思疎通を行っている生き物も多いとの研究もあるようですから、実現可能な機械かもしれません。

国語の授業ですから、考えた道具が何の役に立つのか、使い方、大きさなどの特徴を分かりやすく発表する必要があります。

「みんな元気ライト」です。

ボタンを押すと、目の前にいる人が元気になるライトです。

泣いている人や病気の人に元気になってほしいので作った機械とのことです。

これがあれば、みんな「笑顔招福」ですね。

2年生らしい自由な発想で、様々な「発明」が紹介されるので、教室はとても楽しい雰囲気になっています。

「じゅぎょうロボ」です。

休んだときなど、勉強を教えてくれるロボットだそうですが・・・

実現すれば、教員の働き方改革の切り札となるのか、それとも、教員が全員失業となるのか・・・。

微妙な機械です(苦笑)【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)