文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】2年生だって頑張ってます!

「子供たちがつくる学校プロジェクト」は、高学年が進めるものというイメージがありますがそうではありません。全校児童で進めるものです。

もちろん、全校に関わる企画は「中央委員会」を中心とした高学年が主役となりますが、各学年でも「子供たちがつくる学校プロジェクト」を意識した取組は確実に進んでいます。

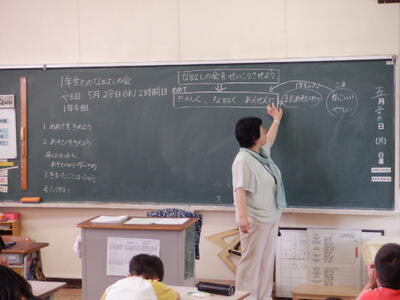

2年生は、「1年生とのなかよしの会」を企画しました。

校庭でも遊べるようになってきた1年生たち。

先輩の2年生として、1年生に正しい遊具の使い方と、楽しい遊び方を教え、さらに一緒に遊ぶことを通して仲良くなろうということです。

無計画では、「子供たちがつくる学校プロジェクト」にはなりません。

2年生は、1年生が知らないうちに会の成功に向けた話し合いを進めています。

まずは、どんな会になれば成功になるのか、互いに相談しながらイメージを共有します。

2年生A「1年生に優しくできたら成功」

2年生B「いつもよりかっこいい2年生になれたら成功」

2年生C「また、1年生が2年生と遊びたいと思ったら成功」

こうした意見を踏まえ、「かっこよく、優しい2年生が『たのしく、なかよく、あんぜん』な遊びをして、1年生が『また遊びたい』と思うような会にする」ことを共有します。

どんなプロジェクトでも「成功する理想の姿」を最初に明確にしておくことが大事なのです。

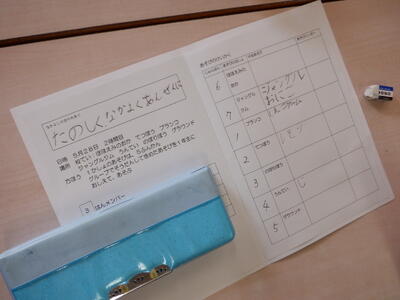

この2年生の学級では、7つの班に分かれて1年生と遊びます。

授業時間は45分間ですから、準備や説明などの時間を除き、「7つの場所で5分間ずつ遊ぶ」計画を班ごとに立てます。

決まったことをワークシートにまとめ、それぞれの遊びのリーダーを決め、全員が「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めるようにしていきます。

班で決まったことを全体で確認しながら、「1年生とのなかよしの会」の当日まで準備を進めます。

「段取り八分」と言います。

事前準備をしっかりとしておけばイベントの八割は完成としているということです。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の真骨頂は、「段取り八分」を徹底すること。

この積み上げを低学年から重ねることで、高学年になった際に全校を動かす企画の充実を図ることができるようになります。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」は一朝一夕にはできないのです。

この学級では、明後日、「1年生とのなかよしの会」を実施するようです。

「かっこいい先輩」になれるかどうか、2年生の力が試されます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】企画書を稟議にかける

今日は、個人面談のため午前授業です。

児童の下校が始まったころ、職員室のドアをノックする音が聞こえます。

本部役員A「児童会本部役員で6年○組の●●です。校長先生、いらっしゃいますか。」

入室を許可します。

本部役員A「中央委員会で話し合った新しい集会について企画書を作ったんですけど、校長先生にも見ていただけますか。」

写真は、5/13に行われた「子供たちがつくる学校プロジェクト」の中枢である「中央委員会」の様子ですが、ここでは、新たな集会の企画が出され、全員で協議していたのです。

担当教員からは、新しい企画を始めるのであれば、ちゃんと企画書を準備し、関係の教員の許可を得なければならないとの指導がありました。

そこで、最終的に校長の決裁を得に来たようです。

学校の責任者である校長は、1日数十もの文書に決裁印を押します。

児童会本部役員であってもチェックを緩めることはありません。

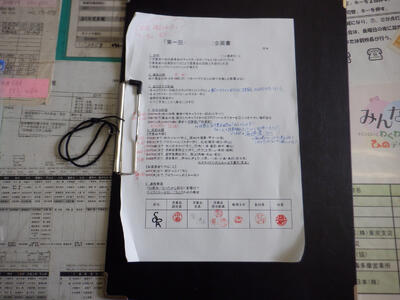

企画書は、ねらい、日時、実施方法、手順、担当児童等が記載された本格的なものです、

校長「実施日は、日光移動教室の直後のようだけど、準備は大丈夫なの?」

本部役員A「はい、大丈夫です。」

校長「6年生だけでなく、5年生のアイデアも生かせるといいけど、どうかな。」

本部役員「はい、分かりました。」

こうしたやり取りを経て、校長も決裁印を押します。

(ネタバレ防止のため、一部、削除箇所があります)

企画書には、校長を含め、9つのサインや印鑑があります。

それぞれの教員が加筆した修正箇所等も多く残っています。

こうして、1つの企画書を稟議にかけ(学校現場では「起案を回す」という言い方が多く使われます)、ようやく校長の決裁を得ることができたのです。

校長までたどり着くのに、担当教員とのやり取りを何回も繰り返したことでしょう。

校長「実際に企画書を作ってみて、どう?」

本部役員A「『仕事をしてる』って感じがして、とてもやりがいを感じました。」

思い付きではなく、きちんと手順を踏んで企画を実行することで、より充実したイベントになります。

関係部署に稟議を諮るという、社会の常識を学ぶ場にもなるとよいと思います。

ただし、起案が通ることは、まだスタートラインに立っただけです。

本企画が実行されるのは、まだ1か月以上先のこと。

計画的な準備を進め、ぜひ、全校が盛り上がるオリジナルイベントにつなげてほしいと期待しています!【校長】

水道キャラバン2025

4年生は社会科で、「水はどこから」の学習を進めています。

今日は、東京都水道局が実施している「水道キャラバン」の出前授業を活用し、学びを深めました。

水道水は、水源林から蛇口までの長い旅を経て届きます。

この過程について、丁寧に説明していただきます。

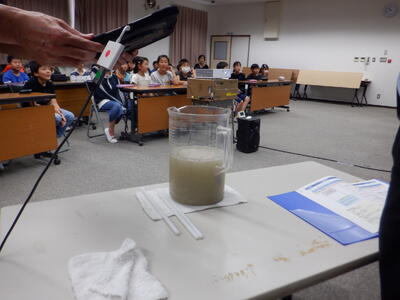

特に浄水の仕組みについては、実験を交えて、詳しく教えていただきました。

大きなビーカーの中にはきれいな水が入っていますが・・・

「にごりの素」を入れると、あっという間に汚れた水になってしまいます。

子供たちからは悲鳴が上がりました。

そこに「凝集剤」を入れてかき回すと、汚れが固まって下に沈み、きれいな上澄み液が残りました。

これが「沈殿池」の役割です。

子供たちも、汚れが沈殿している様子を驚きながら見ています。

しかし、このままでは、細かいちりなどが残っているため、細かい砂の層を通してさらにきれいにします。

これが「ろか池」の役割です。

見た目はほとんど水道水と変わらなくなりましたが、さらに塩素などを加えて殺菌処理をするという説明があります。

東京都では、1日に680万㎥(プール23000杯分)の水道水を供給しているとのことです。

さらに、最新式の水道管は地震があっても伸縮するタイプに置き換わってきているというお話もいただきました。

最後には、各グループで振り返りを行いました。

4年生A「ごみを沈めただけでは、まだ、飲むことができないのを知りました。」

4年生B「地震に強い水道管を作って、工夫されていることが分かりました。」

4年生C「水道水は24時間、365日作られているので、大切に使わないといけないと思いました。」

水道水が届くまで、たくさんの工程があることを学ぶとともに、多くの方々の努力があることにも気付いてほしいと思います。

「水道キャラバン」の皆様、貴重な学習の機会をいただき、ありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】体力アップマッスルジム

一昨日の全校朝会のときに、体育委員会委員長から発表のあった「体力アップマッスルジム」。

昨日から、体育館を「ジム」として、取組が始まっています。

このことは、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の推進役である「中央委員会」で体育委員会委員長から提案され、全員で協議して決定した取組です。

「体力アップマッスルジム」とは、毎年行われている「体力テスト」を楽しみながら取り組むことができないかと体育委員会の子供たちがネーミングも含め企画したものです。

「体力テスト」は子供たちにとって、「やらされている」感じがあり、シャトルランなど、苦しさを伴う種目もあります。

また、いきなり「体力テスト」当日を迎えると、テストの方法に気をとられて、ベストパフォーマンスができないこともあります。

事前に体力テストの種目を練習し、体育委員会の児童がアドバイスを送ることで、記録向上にも結び付けようというわけです。

写真は昨日の1年生の「体力アップマッスルジム」の様子です。

特に1年生は初めてですから、各種目に慣れておくことはとても有効です。

今日は2年生の「体力アップマッスルジム」の日です。

中休みになると、2年生たちが続々と体育館に集まってきます。

練習できる種目は4つ。

こちらは立ち幅跳びです。

体育委員会の子たちに声を掛けてもらいながら、思いっきりジャンプします。

こちらは、反復横跳びのコーナーです。

本番同様、30秒を計り、回数をチェックします。

こちらは、長座体前屈のコーナーです。

体育委員会の子たちが「もっと伸ばして~!」などと応援の声を掛けています。

こちらは、ソフトボール投げの練習コーナーです。

体育館で本当のソフトボールを投げるわけにはいきませんので、スズランテープとリレーのバトンを使った特別な練習場所を作っています。

それぞれのコーナーを回ると、体育委員会の子からスタンプをもらえます。

このことも、体育委員会のアイデアです。

体力テスト本番まで、学年を変えて「体力アップマッスルジム」が日々開かれます。

その効果はいかに?【校長】

♪ 煮えたかどうだか食べてみよう!

新しく家庭科の学習が始まった5年生たち。

何と言っても関心が高いのが調理実習です。

4月に家庭科室に慣れること含め、お茶を入れる実習を行っていますが、包丁等を使う本格的な調理実習は初めてです。

まずは、全体で、実習の流れを確認します。

身支度を整えます。

校長の「ファッションショーポーズ、お願い」という無茶振りにも気軽に応える5年生たちです。

しっかりと手を洗い、衛生面にも気を付けます。

今回作るのは、さつまいもの「ゆでいも」とほうれん草の「おひたし」です。

ゆでる調理が今回のポイントです。

包丁を使うのが初めてということもあり、ちょっと硬めなさつまいもを切るところを家庭科専科が実演します。

「ねこの手」を意識しながら、さつまいもを輪切りにしていきます。

初めて包丁を扱う子は、かなり緊張しながら作業をしています。

切ったいもは、あく抜きのため、5分ほど水につけます。

キッチンタイマーで、きちんと計っています。

さつまいもとほうれん草をゆでていきます。

ほうれん草はゆでているうちに、だんだんとしんなりしていきます。

いよいよ試食タイム!

5年生たち「おいしい~!」

自分たちで作った料理の味は格別なようです。

校長の試食分を作ってくれた班もあります。

おひたしには、ちゃんとかつおぶしもかけられています。

ゆでいもも、おひたしもちゃんと柔らかくなっていて、とてもおいしくいただくことができました。

片付けの直後はすぐに給食になるので、あわただしくなりましたが、約束を守って、きちんと実習に取り組むことができました。

あと10日あまりで八ヶ岳移動教室に出かける5年生たち。

ほうとう作りも行うので、事前によい実習になったようです。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)