文字

背景

行間

日誌

Juntoku English Week、start!

東京都教育委員会は、児童の英語によるコミュニケーション能力の向上と国際理解教育の推進を図るため、都内の公立小学校で、昨年9月から「外国語に触れる機会の創出」事業を始めています。

本校は、今週を「イングリッシュ・ウィーク」として、本事業に取り組みます。

目玉は、ネイティブ人材1名の方においでいただき、1週間(5/12~16)、各教科等の授業や給食、掃除の時間、休み時間等に学校生活の中で自然に英語で交流する機会を設けることです。

というわけで、子供たちには全く予告なく「Juntoku English Week」がスタートです!(ネイティブ人材の方がいらっしゃるのは5/16までですが、5/17が学校公開のため、5/17までを対象期間とします。)

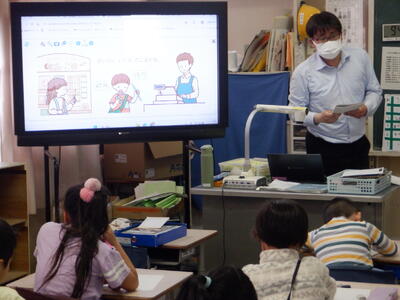

本校らしく派手に開始を宣言するため、臨時のリモート「英語朝会」を実施しました。

もちろん、「All English」の朝会です。

進行役はウリーとサクラモチです。

いきなり、今週が「Juntoku English Week」であることが英語で宣言されます。

続いて、「Juntoku English Week」の紹介動画が流されます。

実は、秘密裏に、「Juntoku English Week」の開始に向け、各学級の代表児童、各担任等が「言ってみたい英語」の録音を行い、外国語専科が編集を行った動画を作成していたのです。

英語に親しんでもらおうと、各担任も趣向を凝らした動画作成を行っています。

もちろん、管理職も協力です。

principal&vice principal「I love Juntoku elementary school!」

思わぬ動画に、各教室は騒然。

各担任が出てくると爆笑になりました。

外国語専科渾身の力作は、子供たちの印象に強く残ったようです。

「Juntoku English Week」の期間中、東昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」 で動画を繰り返し流していますので、今週末の学校公開などでご来校の際は、ぜひ、動画もご覧ください。

続いて、今週、お世話になるネイティブ人材の方から自己紹介(もちろん、英語)をしていただきました。

ミャンマー出身で、2年間、日本に住んでいたこともあるとのことです。

当然ながら、「Juntoku English Week」の期間中は、原則として英語で話していただきます。

その後、突然、校長が登場。

principal「Today is Juntoku elementary school's birthday!So,everybody,Let's sing Happy birthday song!」

たぶん、多くの子たちには意味が伝わらない中、「Happy Birthday to You」の曲が流れ始まます。

職員室にいた専科教員等が集まり、歌い始めます。

♪ Happy birthday dear Juntoku elementary school・・・

特に一昨年、開校150周年を経験している3年生以上の子供たちには、この歌の意味が分かったようです。

そうです。

今日(5/12)は 、本校の152回目の開校記念日なのです。

子供たちも一緒に声を合わせて歌い、潤徳小に祝福の気持ちを表すことができました。

こうして、ネイティブ人材の方と子供たちのとのふれ合いが始まりました。

言うまでもなく、3年生以上の外国語活動、外国語の授業では一番関わりが多くなります。

しかし、必ずしも、外国語活動、外国語の授業だけに参加するわけではありません。

3時間目には、5年生と一緒に体育のソフトバレーで汗を流します。

でも、「Juntoku English Week」ですから、使用言語は英語です。

5年生たち「one,two,three・・・」

パスがつながった数を英語でカウントする5年生たちです。

校長も「からかいタイム」全開です。

2年生が算数のひき算の学習をしています。

「けんじさんは47円持っています。15円のゼリーを買います。残りはいくらですか。」

という問題のようです。

principal「How much money is in your wallet?」

2年生たち「・・・」

思わぬ校長の声掛けに思いっきり固まります。

2年生A「What?」

とりあえず、言い返す子もいます。

担任「・・・ということで、式は47-15でいいですか?」

2年生たち「Yes!」

英語を使おうと頑張っています。

担任「どうして、ひき算になるのですか?」

principal「Why?」

2年生B「『Why』って、きっと、『どうして』ってことだよ。」

想像力を働かせる子供たち。言語習得には大事なことです。

4年生が理科室で、モーターの実験を行っています。

どうやら、授業で理科室を使うのが初めてのようです。

principal「理科室を使うの、first timeね?」

だんだん怪しい人になってくる校長。

principal「『理科』は、Englishで何と言いますか?」

4年生たち「知らな~い」

principal「Scienceね!」

4年生たち「あ、何か聞いたことある。」

低学年であっても、ネイティブ人材の方とふれ合う機会をつくります。

今日は、1-1で一緒にランチを食べていただきました。

principal「新しい先生と、英語で仲良くできましたか?」

1年生A「『I like banana.』って言った。」

1年生B「わたしは、「I like chocolate.』!」

自分の好きな物を伝えているようです。

ふと、聞こえてくる昼の放送も「英語モード」になっていました。

放送委員A「I like tennis.」

放送委員B「I like ramen.」

清掃は、3-2の子たちと一緒です。

principal「新しい先生に掃除の仕方を教えてあげてね、please.」

3年生たち「あはは、ほとんど日本語じゃん。」

校長の英語力も1日で限界を迎えつつあります。

昼休みはそのまま3年生たちと一緒に校庭へ。

Japanese dodgeballを体験していただきました。

校内にも「Juntoku English Week」の掲示が各所に見られます。

校長も、子供たちとすれ違うたびに「Hello!」、「Goodbye!」などと英語で挨拶し続けました。

外国語に親しむためには、まずは、「話してみよう」という意欲をもつことが大事です。

「Juntoku English Week」がその1つのきっかけになればよいと思います。

さて、今週末の5/16(金)、17(土)は学校公開になります。

「Juntoku English Week」期間中ですから、ご来校を予定されている方は、基本的に日本語を使わないよう、ご協力をよろしくお願いいたします。(笑)【校長】

6 年生 社会科見学(国会議事堂、科学技術館)

今日は、6年生が社会科見学に出発します。

金曜日ということもあり

出発式も早々に学校を後にしました。

こちら、1号車です。

予想通り三鷹付近から渋滞です。

子供たちは、思い思いの過ごし方で(おしゃべり、じゃんけん、クイズなどなど)バスの中の時間を楽しんでおります。

ついに、到着いたしました。

参議院見学予定でしたが、本会議のため衆議院見学に変更となりました。

係員の方から「仕事中ですので、この先はお静かに!」と、注意がありました。

どの子もピリッとなります。

中に入ると重厚な扉がいくつもあります。

児「職員室の扉もこうだといいね〜。」

お気遣いに感謝いたします(笑)

児「すげ〜。有名人になったみたいだぁ。」

と、国会議事堂をバックに写真を撮ります。

そして、参議院特別体験プログラムを利用して国会の役割や、議員の仕事を体験します。

潤徳小児童が代表として議長として選出されました。

今日は体験でしたが、いつか本物の議長席にこの中の児童が座るときがくるかもしれません。夢が広がります。

しっかりと頭を動かした後は、お腹が空きます。「お腹減ったぁ。」の声が止まりません。

北の丸公園で待ちに待ったお弁当です。

科学技術館では、班で行動します。

先生から「14時に外で集合します。」とのアナウンスがありました。

そして…

13時59分に全員の集合が確認できました。

担任の先生たちから「素晴らしい。」の拍手をもらいました。

担任の「楽しかったですか?」の声に

「は〜い!!」と、応えていました。

様々な方面の学習を終わらせ帰路につきます。

朝早くから、お弁当等を用意していただき、ありがとうございました。

謎の蛇口

4年生は社会科で「水はどこから」の学習を始めています。

私たちが蛇口をひねるだけで安全・安心な水道水を利用することができるのはどうしてなのか、そこに携わる方々の苦労なども含め、学習を深めていきます。

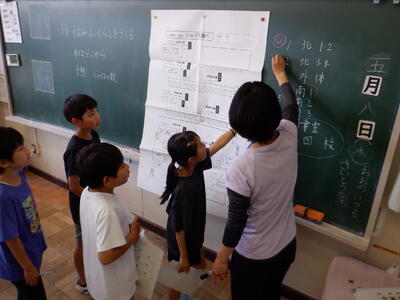

4年生の教室の前を通ると、教室配置図を見ながら子供たちが話し合っています。

どうやら、校内で水道の蛇口がある場所を調べるようです。

学校は広いですから、子供たちがめったに行かないような場所にも蛇口があったりします。

4年生版「学校探検」というわけです。

教室のあちらこちらでじゃんけんが行われています。

蛇口を場所を調べる分担を決めているのです。

子供たちは探検が大好き。

慣れている学校でも、行きたい場所は譲れないようです。

こうしている間に、校長は1階に戻ります。

校長室を調べに来るグループが必ずあるはずだからです。

すると、やはり、1階を担当しているグループがやってきました。

4年生たち「校長室に蛇口があるか、調べてもいいですか。」

校長「その前に、校長室に蛇口ってあると思う?」

4年生A「うーん、なさそうかなぁ・・・。」

校長「どうしても調べたいの?」

4年生たち「はい!」

ということで入室を許可します。

すると、校長室の奥に洗面台があるのを発見!

4年生たち「あった~!」

4年生B「校長先生、水、出してみてもいい?」

早速、蛇口をひねる子供たち。

水が出てきたのを見て、「おぉ~!」と歓声を上げます。

校長室は、中で職員室とつながっています。

そこで、子供たちに聞いてみます。

校長「職員室に蛇口ってあると思う?」

4年生C「うーん、あるんじゃないかなぁ・・・」

校長「先生たち、お仕事してるのに、蛇口なんて必要なの?」

4年生D「うーん、じゃあ、ないのかなぁ・・・」

そこで、静かにする条件で、校長室から職員室に誘導すると、流しがあるのを発見!

なぜか、水を流したがる4年生たち。

蛇口をひねって、水が出るのを確認です。

実は、校長室の洗面台は、現在、モニターを設置している関係で、ほとんど使っていません。

来客時の茶器を洗ったりするときには、職員室の流しを使っています。

4年生のおかげで、ちゃんと洗面台が使えるか確認することができました。【校長】

社会科の学習ですが・・・

3年生になって、理科、社会といった新しい教科の学習が始まっている3年生。

社会科では、日野市の学習を進めていくことになるので、まずは、自分の学区域のことを調べる活動からスタートしています。

先日、学校の南側の区域を中心に「地域巡り」をしていますが、今日は学区域の北側を中心に見学をします。

3年担任「今日も社会科の勉強ですから、土地の様子を調べたり、日野市の自慢できるところを探したりしましょう。」

連休明けのせいか、反応の鈍い3年生たち。

思わず声を掛けます。

校長「今日は、遠足だから、ちゃんとお弁当持ってきた?」

3年生たち「持ってきてないよ。遠足じゃないもん!」

校長「だって、大木島自然公園とか行くんでしょ?1年生も、この間、そこに遠足に行ってたし。」

3年生たち「1年生じゃない!」

3年生A「遠足は、5/13に延期だって、校長先生が言ってたんじゃない!」

そりゃ、そうだ・・・

暑くなることも予想されます。1時間目の開始と同時に学校出発です。

後で追いかけようと、しばらく経ってから自転車で学校を出たものの、1・2組と3・4組はそれぞれ別方向に分かれて見学を始めているようで、捜索は難航。

担任に電話を掛けつつ、追いかけるとようやく浅川橋付近で1・2組を見付けました。

校長「何か見付けた?」

3年生B「家!」

3年生C「木!」

3年生D「車!」

え・・・?社会科の学習のはずでは?

見付けたものを、途中のポイントの場所で書き入れていきます。

3・4組を大木島自然公園で発見!

同じように声を掛けます。

校長「何か見付けた?」

3年生E「カモ!」

3年生F「虫!」

3年生G「鳥!」

え、それは、理科の学習では・・・?

3・4組も同様に、見付けたものや気付いたことなどを書き込んでいきます。

社会科の学習は、こうしたフィールドワークも大事です。

今後、日野市→東京都→日本→世界と、学年が上がるにつれ、学習の対象も広くなっていきますので、社会科の学習の意義もしっかり理解していってほしいと思います。【校長】

降る?降らない?

昨日のこと。

3年学年主任「明日、遠足、行けるでしょうか?」

校長「降水確率80%だからねぇ・・・。厳しいかも。」

3年学年主任「そうですよねぇ・・・。」

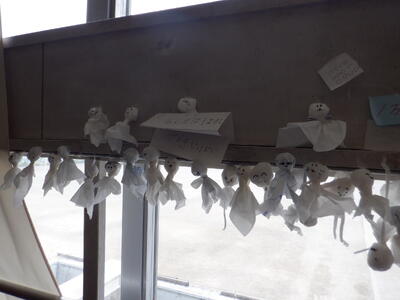

校長「てるてる坊主でも吊るして、奇跡を信じてみれば?」

そして、今朝。

天気予報は、「今日は朝のうちから激しい雨になり、ほぼ1日降り続く」というものがほとんどでしたが、午前8時ころの学校の上空は薄日が射し、雲の隙間から少し青空も見えている状況でした。

すぐに3年担任を招集して、遠足の実施の可否について最終判断です。

雨雲レーダーを確認すると、午前9時前には、かなりの降水が予想されていること、日野市には雷注意報が発令されていることなどから、児童の安全を最優先し、延期とすることを全員で確認しました。

リュックを背負った3年生たちが登校し始めています。

3年生A「今日、遠足いけるよねぇ?」

3年生B「うん、いっぱい遊ぶんだ!」

そんな会話をしているのが遠くから聞こえ、胸が少し痛みます。

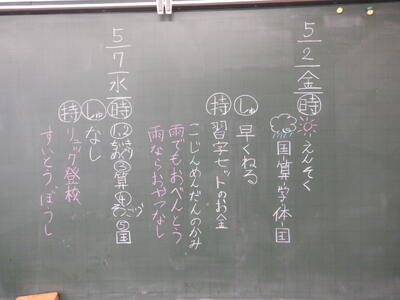

朝、児童が校舎内に入る前に校内の巡視をしていると、3年生の教室には、4連休明けの連絡が書かれていました。

昨日の連絡は、遠足に行くことが前提となっているわけです。

さらに、大量のてるてる坊主が吊るされている教室もあります。

(この効果で、朝から雨が降るはずだったのに、降っていないんだな・・・。)

子供たちの「晴れになれパワー」が天気の崩れを遅らせているようです。

チャイムが鳴り、続々と教室に入ってくる3年生たち。

校長「今日、どうしても昭和記念公園の遠足に行きたい人?」

3年生たち「は~い!」

行く気満々です。

3年生C「校長先生は、遠足、行きたいの?」

校長「うん、『ふわふわドーム』で、いっぱい遊ぶんだ~」

3年生たち「あはは」

担任が入ってくると、すぐに周りに集まっていく子供たち。

担任は何も言わず、「泣き顔」の絵を描き始めます。

それを見て察する子供たち。

子供たちも「泣き顔」と同じような表情です。

というわけで、遠足ではなく通常の授業が始まりました。

国語の学習で「落」と「相」の漢字を学習しているようです。

校長「『遠足の延期を「相」談する』・・・。」

校長の独り言を不愉快そうに聞いている子供たち。

社会の授業で「東西南北」を学習しているようです。

校長「昭和記念公園は、北西の方角にあるかなぁ・・・。」

しつこく遠足に絡めた校長の独り言を不愉快そうに聞いている子供たち。

3年生D「ねぇ、校長先生、やっぱり遠足、行けるんじゃない?」

8時半ころにいったん雨が降りましたが、その後は止んで小康状態になっています。

はたして、延期の判断は正しかったのか・・・

ちょっと心は揺れます。

そんな子供たちも、4時間目が終わると表情が一変!

「お弁当タイム」に笑顔がこぼれます。

3年生E「遠足に行けなかったけど、お弁当があるから満足!」

3年生F「延期になっても、おやつが食べられるならいいや!」

すっかりご機嫌です。

結局、雨が本降りになってきたのは、午後1時ころから。

恒例の「潤徳池」ができつつあります。

うーん、無理すれば行けたかなぁ・・・などと、ちょっと悶々とした気分になります。

運動会や遠足など、実施の可否の判断には頭を悩ませます。

100%の正解はないので、難しいところです。

結局、一番「泣き顔」なのは、もう1回お弁当をお作りいただくことになってしまう保護者の方々だと思います。

本日は、ご準備いただき、ありがとうございました。

遠足は、5/13(火)に延期です。

今度こそ、天気になぁれ!【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)