文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「潤クリ」は終わったけれど・・・

昨日、大盛況のうちに終了した「潤クリ」。

その余韻は今日も色濃く残っています。

5年生は学年レクとして、各学級で出している様々な「お店」を学級を越えて遊べる活動に取り組んでいました。

校長も誘われるまま「物当てクイズ」に挑戦!

箱の中に入っている物を手探りだけで制限時間内に当てるクイズです。

せっかくなので、難問コースに挑みます。

ん?この手触りは・・・?

きっと、教科書?

そして、厚さから考えて・・・理科の教科書!

やりました!正解!!

教員歴の長さが生かされました。

1年生の教室でも同様に「お店」が開かれていました。

やたらと人数が多いので不思議に思いましたが、よく見ると、お客さんは2年生たちです。

1年生に招待されたようです。

校長「1年生のお店、楽しい?」

2年生たち「うん!楽しい!!」

仲良しな1・2年生たちです。

3年生の教室の黒板に「お楽しみ会」と書いてあるので、入ってみると、全員Chromebookを開いて真剣に画面を見ています。

どうやら「kahoot!」のクイズ大会に取り組んでいるようです。

「デジこれ」を進める本校。

お楽しみ会にもICTが関わります。

BINGO大会に取り組んでいる6年生のお楽しみ会。

衣装とノリが昨日出演した「潤クリ」のまま・・・。

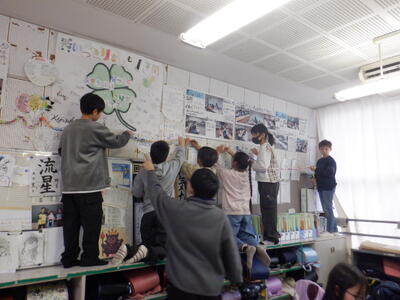

5年生から譲り受けたと思われる推しボードも貼ってあります。

お楽しみ会は、準備も楽しみの1つです。

班の仲間と相談しながら楽しく作業を進める1年生たち。

同じく、黒板を飾る2年生たち。

上野動物園のパンダは、もうすぐ見られなくなりそうですが、2年生の教室には健在!(笑)

よく見ると、黒板の右側の方には八小のオリジナルキャラクター「ハッピーはちはち」の姿も・・・。

「潤八なかよし大作戦」の効果が表れています。

ロッカーの上に乗ってまで飾り付ける4年生たち。

そこまでするか・・・と思っていたら・・・

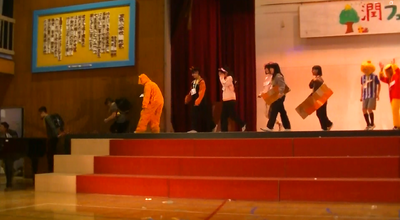

やっぱり、「ミニ潤フェス」が開催されていました。

まだまだ踊り足りない4年生たち(苦笑)

こうした活動は、単に楽しいというだけでなく、本校にとって重要な意味をもちます。

「お楽しみ会」は学年・学級内で企画者と出場者の役割を多くの子が経験します。

こうした経験が、高学年になった際、児童会本部役員会や各種の実行委員会のリーダー役になり、下級生を引っ張る原動力になるのです。

ですから、こうした活動こそが「子供たちがつくる学校プロジェクト」の基礎ということになります。

学級内の連絡ボードがクリスマスモード全開になっている学級もあります。

もちろん、学校は、学習をはじめ様々な活動に真剣に取り組む場です。

「お楽しみ会」ばかりやっているわけではありません。

最近「潤クリ」特集などで、潤徳小は遊んでばかりだと誤解されては困りますので・・・(苦笑)

担任とALTのチーム指導で「外国語に触れる活動」に取り組んでいる1年生たち。

同じ絵本でも日本語で読まれた感じと英語で読まれた感じはずいぶん違います。

生活科で「町たんけん」をして学んだことを発表している2年生たち。

地域の施設の皆様、潤ファミ先生の皆様には「町たんけん」で大変お世話になりました。

真剣にローマ字の学習に取り組む3年生たち。

「デジこれ」を進める本校にとって、タイピングの基礎となるローマ字の習得は大事なポイントです。

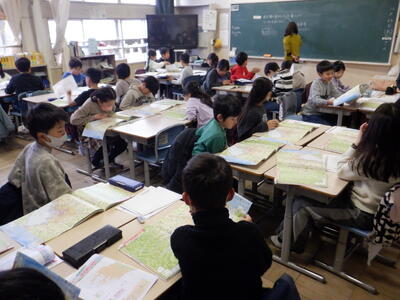

10月に「都内めぐり」の社会科見学を行った4年生たち。

地図帳を広げ、東京都の「名所」を確認しています。

4年生A「浅草!」

4年生B「東京タワー!」

4年生C「フジテレビ!」

見学で見たものが次々発表されます。

4年生D「富士山!」

確かに社会科見学の時には見えたかもしれないですが・・・(苦笑)

校長「やっぱり、高幡不動尊の五重塔でしょ!」

4年生たち「そうそう!」

日野市民の誇りです。

真剣に何かのアンケートに回答している5年生たち。

画面をのぞいてみると、「入学式のアンケート」と書いてあります。

5年生の3学期は、最高学年である6年生の準備をする「6年生の0学期」とも言えます。

そこで、6年生としての「初仕事」となる入学式の関わり方について、今から考えているのです。

令和8年度の「子供たちがつくる学校プロジェクト」は、もう水面下で動き始めています。

大掃除を進める6年生。

いよいよ最後の学期が目前ですから、身辺整理も少しずつ始めていかなければなりません。

そして、最も真剣な表情だったのが、中休みに秘密の会議を行っていた児童会本部役員の子供たち。

昨日、「潤クリ」を大成功させたばかりなのに?

彼らはもう先を見据えています。

盤石な準備の上に「子供たちがつくる学校プロジェクト」は成り立ちます。【校長】

【潤クリ】潤徳フェスティバル×クリスマス⑤

いよいよこの日を迎えてしまいました。

「潤クリ」最終日です。

児童会本部役員会の「潤クリ」担当児童の朝の放送も最後です。

児童会本部役員A「『潤クリ』も悲しいことに今日が最終日です。みなさんで盛り上げていきましょう!」

思わず本音が漏れます。

既報のとおり、「潤クリ」最終日は6年生4クラスが総出演します。

舞台裏で出演を待つ、トップバッターの6-4の子供たちも超ハイテンション。

6-4の子供たちだけでなく、多くの6年生が何らかの仮装をしているので、もう誰なのかよく分からない状態になっています。(苦笑)

後輩の5年生たちも先輩の6年生を全力で応援!

自作の推しボードを掲げて開演を待ちます。

6-4の出し物は「おおきなかぶミュージカル」。

ナレーター「昔々あるところにおじいさんがかぶの種をまきました。そして、大事に育てていたかぶはとても大きくなりました。」

1年生の教科書に出ている物語ですから、全員知っているストーリーです。

序盤は、おじいさん、おばあさん、孫などのストーリーどおりの登場人物がかぶを抜こうとしますが、当然抜けません。

そこで、6-4の仲間の力を借りることに・・・。

孫役児童「そこの6-4の面白い人、手伝って~!」

6-4の面白い人「しょうがないなぁ、やってあげるよ。でも、朝食まずくて超ショック!」

ダジャレに会場から笑いが起きます。

「絵のうまい人」が手伝うときには、「鬼滅の刃」のイラストが。

会場から、「おぉ~」という感嘆の声が上がります。

こうして、6-4の特技自慢が次々登場し、かぶを抜こうとします。

すると・・・

6-4担任「ちょっと待った~!」

本校の「お約束」のセリフで担任登場!

全員でかぶを抜こうとします。

ジム通いが趣味の担任は「ポージング」を繰り返し、会場は爆笑!

力を合わせてかぶは見事に抜けました。(担任は一切手伝っていませんが・・・苦笑)

最後は全員で、Mrs. GREEN APPLEの「ダンスホール」のダンスです。

これで、一応ミュージカルになった・・・かな?

続いて、6-3の登場。

優里さんの「ビリミリオン」の曲の歌詞を踏まえた創作劇を披露します。

老人役の「100億で人生を買う」という提案を次々断るという「潤クリ」にしては、シリアスなストーリー。

(どうやら、台本作成には担任が相当絡んでいるようですが・・・)

曲の「頑張ろう 頑張ろう 頑張れ 頑張ろう 頑張ろう 頑張れ」の歌詞に合わせて全員登場!

ガラッと変わって集団行動のダンスです。

赤、白の軍手をつけて様々な表現をします。

一糸乱れぬ動きで波を表現する場面も。

ひょっとして、運動会より完成度が高い?

会場からも大きな拍手が起きました。

続いての登場は6-2。

「潤徳小に迷い込んだプー脱出劇」を披露です。

はちみつが大好きなくまのプーさんと仲間たち。

はちみつを探していたら、潤徳小に迷い込んでしまったというストーリーです。

正直なところ、ストーリーより、様々な着ぐるみを着て登場する6年生たちに、特に低学年の子たちは興味津々。

プーさんと仲間たちは、通りかかった潤徳小の6年生に出口を聞きます。

また、ウリーとサクラモチにも聞きます。

サクラモチの天の声「今、ウリーは出張中なんだ。」

会場から笑いが起きます。

ナレーター「潤徳小のみなさ~ん。プーたちに潤徳小の出口を教えてください!」

感情移入している低学年の子たちは、「あっちだよ~!」と体育館の出口を指さします。

会場の子供たちから出口を教えてもらい、まるでミュージカルのエンディングのように、「小さな世界」の曲に乗って体育館を一周して退場していく6-2の子たちに会場からたくさん手が振られていました。

最後は6-1の登場です。

出し物は「6-1あるある」

学級内アンケートで出された題材を基に、日常生活の「あるある」を劇仕立てにしてユーモアたっぷりに発表しました。

会場からも、思わず「あるある~」というつぶやきが聞こえていました。

後半はダンスメドレー。

今回の「潤クリ」の定番ダンスとなった「ナルトダンス」をはじめ、様々なダンスが披露されます。

センターで踊るのは担任。

相当な練習を積んだことがうかがえます。(笑)

こうして、全ての出場者の発表が終わりました。

児童会本部役員司会A「2025年『潤クリ』、終わっちゃったな~と思った、そこのあなた!」

児童会本部役員司会B「これで『潤クリ』は、終わりま~」

全校児童「せん!!」

何という、司会と連携した「お約束」・・・。

全く打合せがなくても意思統一のできる本校。この点は、すごいとしか言いようがありません。(笑)

児童会本部役員司会C「最後はみなさんお待ちかねの~『ジャンボリミッキー!』」

全校児童「イェ~!」

お待ちかねだったのか・・・という疑問をもつ間もなく音楽が鳴り始め、ステージ上に立って踊る子が続出。

まさにお立ち台・・・。

もちろん、フロアにいる児童も立ってダンス!ダンス!ダンス!

まさか、ここで「MJリターンズ!」とリンク(詳しくは、こちら)するとは・・・

想像の斜め上を行く演出です。

結局「潤クリ」は、最後には全員が出場者になるという壮大なエンディングで終了しました。

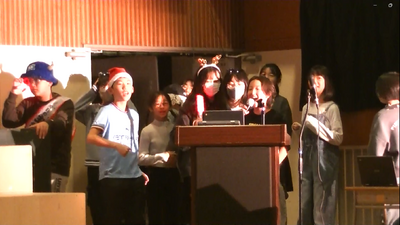

これまで、休み時間のオーディションやリハーサルに全て関わってきた児童会本部役員の「潤クリ」担当児童たち。

大舞台を終えた後に少し聞いてみました。

校長「大役を終えたけど、どうだった?」

児童会本部役員A「あ~ん、終わっちゃった~(涙)」

児童会本部役員B「『やりきった感』がすごいです!」

まさに「『潤クリ』に懸けた青春」といった感じの表情です。

それもそのはず。企画、運営、広報、審査、装飾などに全て関わり、そして「出場者」でもある担当児童たち。

この子たち抜きに「潤クリ」の成功はありませんでした。

本当によく頑張ったと思います。

こうして、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱、「MJリターンズ!」、「潤八なかよし大作戦」、「潤徳フェスティバル×クリスマス」の2学期計画分は全て終了しました。

3学期はこの続きがあるのか、ないのか・・・

全てはまだ謎のベールの中です。【校長】

【潤クリ】潤徳フェスティバル×クリスマス④

今週は、2学期の最終週。

本校にとっては、「潤クリウィーク」の終わる週でもあります。

今日は、「潤クリ」の4日目です。

かなり定着してきた本イベント。

児童の入場前に早くも熱心な潤徳ファンの方々が会場入りされています。

今回の「潤クリ」は、あまりにも出場希望者が多いため、今まで設けられていた「教員枠」がありませんでしたが、今日は、開催前に「前座」として、けん玉が特技の教員が技を披露。

高度な技連発で、子供たちから驚きの歓声が上がっていました。

「前座」で盛り上がったところで、児童会本部役員の「潤クリ」担当児童が4日目の開催を宣言です。

児童会本部役員A「終わりが見えてきました。ですが、まだまだ盛り上がっていきましょう~!」

全校児童「オ~ッ!」

土日をはさんでも会場の熱気は変わりません。

1組目は4-3有志児童のダンスです。

運動会で踊った「エイサー」をベースにしたオリジナルダンスです。

会場からは、「エイサー」の踊りに合わせて「イーヤーサーサー」の合いの手が入ります。

と思ったら、途中からは、「エイサー」の音楽なのに「ナルトダンス」の踊りが・・・。

ノリノリのトップバッターでした。

2番目は5年生によるピアノの独奏です。

曲目は「おもいでのアルバム」と「浜辺の歌」です。

季節は冬ですが、ちょっと夏気分を味わうことができました。

3番目は2年生3名による、Snow Manの「カリスマックス」の曲に乗せたダンスです。

2年生の選曲とは思えないようなアップテンポの現代的なダンスサウンドで、激しい踊りが披露されました。

4番目は2年生4名による、Mrs. GREEN APPLEの「ケセラセラ」の曲に乗せたダンスです。

全員クリスマスの被り物を身に付けているところに日頃の仲のよさを感じます。

サビのところになると、会場でも一緒に歌う子がたくさんいました。

5番目は2年生2名によるダンスです。

曲は「パジャマパーティーズのうた」です。

(お察しかとは思いますが、「潤クリ」で使用される曲のほぼ全ては校長が知らないものです。そのたびに「ググる」ので、記事作成にはとても時間がかかります。。。)

かわいい振り付けに、会場からの手拍子の応援にも熱が入りました。

6番目は4-3有志児童によるダンス&一輪車の披露です。

Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」の曲に乗せ、ステージではダンス、フロアでは一輪車が披露されます。

一輪車では、2人で手をつなぎながら回転する大技も成功させました。

7番目は6年生の有志児童による「トーマスの曲」の合奏です。

鍵盤ハーモニカとリコーダーの合奏ですが・・・

段ボールで作った「車両」になりきり、奇抜なかけ声と合わせ、お笑い要素が強い内容になりました。

会場からも笑いが起こります。

8番目は2年生の単独パフォーマンスです。

前半は一人でダンス披露です。

これだけでもすごい度胸ですが・・・

後半は、いったんステージ横に下がったと思うと、一輪車で登場!

狭いステージの上を器用にぐるぐると回り、大きな拍手を受けていました。

今日の最後は、5-1全員によるダンス&クイズのパフォーマンスです。

使用する曲、星野 源さんの「ドラえもん」にちなみ、ダンスパフォーマンスの間にクイズが出題されるとの説明があります。

推しボードも出ます。

5-1全員によるダンスが披露されます。

ダンスに気を取られていると、フロアで何かの絵が描かれた紙を持った子が走り抜けています。

これを当てるのがクイズになっています。

ちなみに、ステージ上のダンスでは、体育着を着てまぎれている担任も踊っています。

「ウォーリーを探せ」ではなく「担任を探せ」です。

分かりますか?

ちなみに、紙にはドラえもんの道具が描かれていました。

ダンスには本物?のドラえもんも登場し、会場を沸かせました。

いよいよ明日は「潤クリ」最終日。

何と、6年生全員がクラス対抗で出演します。

今日は学期末が近いため、午前授業でしたが、下校前に6年生が全員体育館に集まり、最終リハーサルを行いました。

明日は、最高学年全員で「潤クリ」を盛り上げる覚悟のようです。【校長】

【潤クリ】潤徳フェスティバル×クリスマス③

1日、間を開けて3日目の開催を迎えた「潤クリ」。

自動的に体育館に集まってくる光景は何も変わりません・・・。

いや、いつの間にか、ペンライト激増?

司会の児童会本部役員「潤クリ」担当児童も日に日に派手になっていく中、3回目の開会が宣言されます。

今日の1組目は6年生2人による歌の披露です。

曲目は「グッバイ宣言」。

しょっぱなからペンライトが大きく振られます。

まさに、コンサートそのもの。

2番目は4年生のピアノ独奏です。

「くるみ割り人形」を何と楽譜なしの暗譜で弾ききりました!

すごい!

3番目は4年生4名による「縄跳び競争」。

1分間跳び続けられるか、1発勝負のチャレンジです。

1分間跳びきったのは1名。

大きな拍手が送られました。

4番目は4年生による空手の型です。

12月の全校朝会で、大会に出場して表彰されたことを紹介した児童です。動きのキレがすごかったです。

5番目は3年生2人組による、HANAの「Blue Jeans」のダンスです。

3年生出場者「ペンライトを持っている人は、色を青に変えてください!」

え・・・?

ふと、会場に目をやると、ペンライトが一瞬で青色に切り替わっています。

ペンライトって、色が変えられるんですね・・・。

完全に時代に取り残されているのを感じます。

折って使うものだと思っていました。(苦笑)

6番目は3年生3人組の「モエチャッカファイア」のダンスです。

もはや、校長には、タイトルを掲載しているだけで、内容は全く分からない状況になっていますが、会場からは手拍子が沸き起こるなど、子供たちはよく知っているようです。

側転などのアクロバティックな動きも取り入れられていました。

7番目は、潤フェスでは恒例になりつつある剣道の稽古の披露です。

竹刀で面に打ち込む大きな音が体育館に響きます。

「頑張れ~」との声もたくさん掛けられていました。

8番目は1年生2人組による、Mrs. GREEN APPLEの「ケセラセラ」の曲に乗せたフラフープの技披露です。

相当練習を積み重ねてきたのでしょう。新体操の高度な技の連続に会場の応援ムードも最高潮です。

横を見ると、推しボードを掲げ、ペンライトを振る応援団の1年生たちが多数・・・。

まだ、本校での生活が1年にも満たない子たちが「潤クリ」を引っ張る存在になっています。

本校は、日野市立公立小学校兼芸能人養成専門学校なのかもしれません。。。(苦笑)

9番目は5年生4人組による、Mrs. GREEN APPLEの「StaRt」の曲に乗ったダンスです。

ランドセルを背負った姿ですが、バランスを崩すことなく踊り切りました。

最後は、児童会本部役員たちが今日の感想を発表して終了です。

一層の盛り上がりを見せていく「潤クリ」。

来週の2学期最終週はとんでもないことになりそうな予感です。

同時に、推し活グッズ持ち込みで応援してくださる潤徳ファンの皆様も急増!

忘年会&クリスマスパーティーでもある本校の「潤徳フェスティバル×クリスマス」、地域ぐるみで盛り上がりましょう!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度 第7回たて割り班活動

5年生の放送委員がアナウンスとともにテーマ曲「さんぽ」を流し、5年生が1年生を活動場所に連れていく・・・

いつものたて割り班開始の光景ですが、ちょっと違うのは、6年生の姿が見えないこと。

今回は、放送から含めて、5年生が活動開始前の中心となっています。

2学期最後のたて割り班活動ということで、実は今回から「引継ぎモード」に入ったのです。

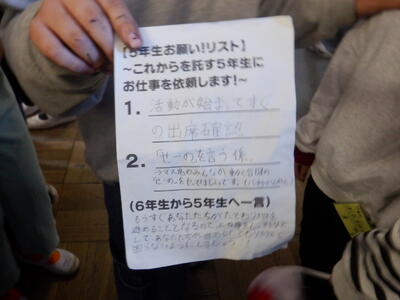

5年生たちは、6年生から個別の「ミッション」の紙を渡されており、その仕事分担をこなすことが今回のたて割り班活動の大きな目的です。

最初の出席確認は5年生が行っている班があります。

遊びのルール説明を5年生に任せている班もあります。

緊張のせいか、少し声が小さめなので、6年生から声が掛かります。

6年生A「未来の6年生、もっと声を大きく!」

校長「去年の今頃はみんなもそうだったんじゃないの?」

6年生B「そうだったかなぁ・・・?」

6年生も1年間で大きく成長しました。

室内遊びでは、1年生の隣に5年生が座って、フォローをしてあげたり、椅子取りゲームの進行に必要な音楽のスタート/ストップを5年生に任せたりする班もありました。

最後の振り返りでは、5年生に対しての感想が述べられる班も多くありました。

3学期からは、本格的に5年生に役割が移行していきます。

令和8年度を見据えた動きが始まりつつあります。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)