文字

背景

行間

日誌

児童朝会

本日(11月7日)の朝、オンラインで全校朝会が開催されました。

まず、養護教諭から「日野市一斉歯みがきウィーク」の紹介がありました。このポスターには、本校の児童の作品が採用されています。

先日の歯科検診の様子や歯みがきで大切なことについて具体的に話がありました。

次に、校長先生のお話です。「潤フェス(潤徳フェスティバル)」や「ほほえみ集会」、「開校150周年記念式典」などについて話がありました。

潤フェスは、11月13日(月)から数日間、中休みに開催されます。自分もまわりの人も大切にする気持ちで応援しましょう。

ほほえみ集会は、11月28日(火)に開催します。日野市市制60周年、開校150周年にちなんだ内容となります。

開校150周年記念式典は、12月2日(土)に挙行します。式典後、校庭で航空写真を撮ります。

(この写真は、開校140周年のときに撮影した航空写真です)

また、12月2日(土)の午後には、JSP(潤徳サポートパートナーズ)の「150周年関わり隊」が企画する「おいわいの会」が行われます。「まちなかシールラリー」も、JSPの150周年関わり隊の皆様が企画してくださいました。

潤徳小学校では、運動会後もこのように開校150周年に関わる様々なイベントが行われます。

4年生 校外学習「動物の体のつくり と ほね」

4年生の理科では、「わたしたちの体と運動」という単元で、骨や筋肉、関節などの体のつくり、また、それらがどのように動くかについて学習します。

その学習の一環として、多摩動物公園に行き、「動物の体のつくり と ほね」として人間以外の動物について様々なことを教えていただきました。

みんなおなじみの多摩動物公園ですが、入ったことのない学習ホールにわくわく。

また、実際に動物を観察する時間もありました。

「体のつくり」に着目して動物をじっくり見ることも、なかなかないですよね。

最後には実際の骨を観察したり触ったり。

なんと多摩動物公園の職員の方が自ら標本を作っているのだとか!

実際に話を聞き、見て、触って、とても貴重な体験をすることができました。

人の体のつくりとの共通点や差異を確かめながら、学校での学習をより深めていきたいと思います。

6年生ニュージーランドのお庭でピクニック

今日の6年生外国語の授業は、Mimmy Adventureによる国際交流の学習でした。

今回はニュージーランドのお庭でピクニックです。

ニュージーランドのAmyさんとテレビ電話をつなぎ、

お庭でピクニックをしながら、Amyさんのことやニュージーランドのことについてお話を聞きました。

What time is it in New Zealand?と時刻を聞いて、日本との時差を計算しました。

北半球と南半球では季節が逆になるので、日本は秋、ニュージーランドは春でした。

ニュージーランドでピクニックに持っていくお菓子を見せてもらったり、ニュージーランドについて質問をしたりもしました。

What can you eat in New Zealand? と聞き、We can eat hangi.と、教えてもらったハンギについて、電話の後で検索して調べてみました。

ハンギとは、地中に焼石と食材を埋めて調理する、マオリ族の伝統料理でした。

授業で習った表現で、世界が広がる貴重な経験ができました。

英語で質問ができた子どもたちの勇気も素晴らしかったです!

Thank you Amy!

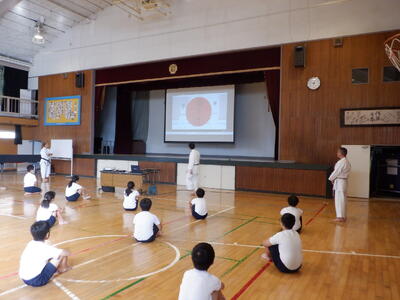

突き!蹴り!空手道体験教室

日野市の小学校では、日野市空手道連盟の皆様の協力を得て、「空手道体験教室」を実施することとなっています。

本校では、本日、5年生が体験をしました。

最初に、講師の先生方の自己紹介がありましたが、立ち姿だけで体育館全体に緊張した雰囲気が流れます。

「礼に始まり、礼に終わる」というのは武道の基本。

立礼、座礼など、基本的な所作からきちんと学びます。

まずは、「空手道」とは何かを学びます。

空手は琉球発祥とされ、「徒手空拳(武器を持たず、素手で敵に立ち向かうこと)」の武術として発展してきたことなどについて説明を受けます。

その後、突き、蹴り、受けなどの基本的な型について教わります。

その後は、組手の見本を見せていただきました。

迫力ある演武に子供たちも釘付けです。

実際に2人組になって組手の練習です。

かけ声を出しながら、一つ一つの動きを確認していました。

最後まで礼は欠かしません。

相手を尊重する気持ちを学ぶことが武道ではとても大事です。

ご指導いただいた講師の先生方、どうもありがとうございました。【校長】

連合音楽会に向けて(6年)

本日(11月2日)の3・4時間目、6年生が連合音楽会に向けて合奏「パイレーツ・オブ・カリビアン メドレー」の練習に取り組んでいました。

日野市の小学校連合音楽会は、11月30日と12月1日に「ひの煉瓦ホール」で行われます。本校が出場するのは、11月30日となります。運動会が終わったこともあり、6年生の次の目標は連合音楽会です。

練習ではありますが、迫力のある演奏に 鳥肌が立ちました。本番まで1か月程度。さらに磨きがかかることと思います。

6年生の保護者の皆様には、11月28日に開催する「6年生保護者会」の前に、本校の体育館で披露いたします。ぜひ、ご鑑賞いただき、子供たちにエールを送っていただければ幸いです。連合音楽会本番に向けて、子供たちの励みになることと思います。

11月の避難訓練(不審者対応訓練)

本日(11月1日)の中休み後、校内に不審者が侵入したという想定の避難訓練を実施しました。今回の避難訓練は、警視庁日野警察署生活安全課防犯係の皆様にご協力いただき、不審者役をしていただきました。

不審者が校内に侵入しました。不審者に気付いた教員が駆け付けます。

不審者を発見した教員は、応援の教職員が来るまで、不審者と会話をして教室内への侵入を防ぎます。不審者は、大声で騒ぎ立てます。不審者の侵入に気付いた別の教員が、警察に通報したり、副校長に連絡をしたりします。

連絡を受けた副校長は、「不審者侵入」を知らせる校内放送を行います。校内放送を聞いた各学級では、不審者が教室内に侵入しないように、窓や扉を施錠し、扉付近に机でバリケードを築きます。そして、児童は教室の窓際に集まり、不審者を刺激しないように静かに待機をしています。

さすまたを持った教職員が現場に急行します。

教職員による対応で、不審者を取り押さえることができました。

今回の避難訓練について、警視庁日野警察署生活安全課防犯係の皆様から指導講評をしてただきました。窓や扉を閉めて静かにしていた子供たちの行動について、お褒めの言葉をいただきました。

避難訓練後、警視庁日野警察署生活安全課防犯係の皆様と教職員とで振り返りを行いました。避難方法や不審者との距離の取り方、さすまたの使い方などをご教授いただきました。

本日の避難訓練で使用した「さすまた」です。不審者対応のために、学校に常備しています。

ご多用中にも関わらずご来校いただきました警視庁日野警察署生活安全課防犯係の3名の皆様に、心より感謝申し上げます。

【5年】脱穀【総合的な学習の時間】

脱穀をしてきました。

農業機械を使って、稲を束ねました。

脱穀後は乾燥させたお米を実際に触りました。

貴重な体験をさせることができました。本当にありがとうございました。

収穫してから、私たちが食べられるようになるまで、さまざまな工程を踏むことを知りました。

「まちなかシールラリー」、いよいよスタート!

記念運動会が終わったばかりですが、学校は、次の目標である12/2(土)の開校150周年記念式典に向け、舵が大きく切られています。

この記念式典が行われる午後には、「150周年関わり隊」の皆様が中心になって企画してくださっている「おいわいの会」が予定されています。

当日、児童は記念式典終了後、いったん下校して、「おいわいの会」に参加できる児童が再登校することになりますので、「おいわいの会」の参加について動機付けしようと、「まちなかシールラリー」が計画されました。

この「まちなかスタンプラリー」は、協力店であることを示すポスターの貼っている店に子供たちが行くと、シールをもらうことができ、このシールが3枚たまると、当日、「おいわいの会」に参加したときに素敵なプレゼントと交換できるというものです。

各教室では、担任等から、シールを貼るための台紙が配られました。

今日は、ご協力いただける店舗に校長がご挨拶に伺いました。

すでに多くの店舗でポスターが掲出されています。

各店舗を回らせていただいて感じたことは、それぞれのお店の方々が本校と深いつながりをもっていらっしゃるということです。

「うちの子も、孫も潤徳小の卒業生ですよ。」

「私は、80周年のときの在校生でした。そのときに校歌ができたんですよ。」

「私も潤徳小の卒業生として、ぜひ、シールラリーに協力させてください。」

地域の方々の本校への熱い思いをたくさん伺うことができました。

「150周年関わり隊」の皆様には、素晴らしい企画を考えていただき、感謝申し上げます。

本校の150周年を地域の一大イベントにできるよう、保護者や地域の皆様のお力をお借りしながら、しっかりと取り組んでまいります。

どうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

(10/28(土)の本校の運動会の様子について、「東西コラボ」扱いで、山都・潤徳小の子供たちが視聴してくれています。詳しくは、こちら)

運動会番外編

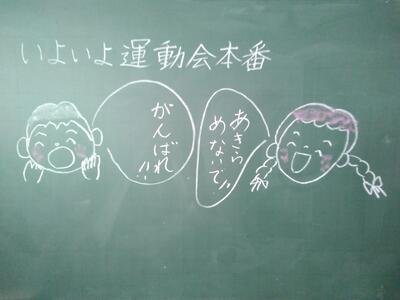

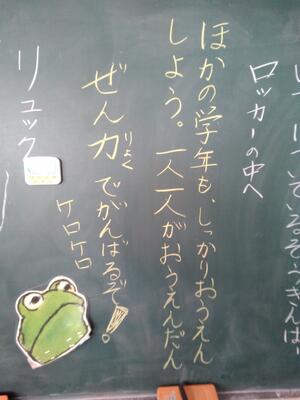

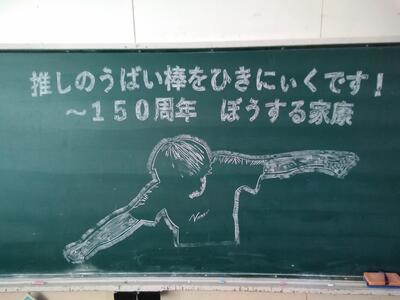

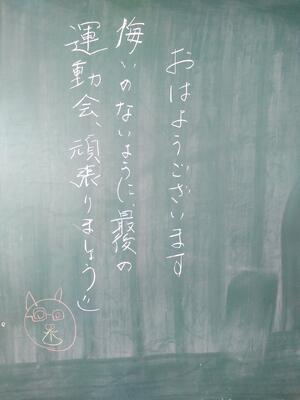

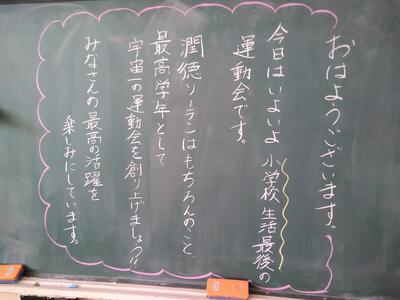

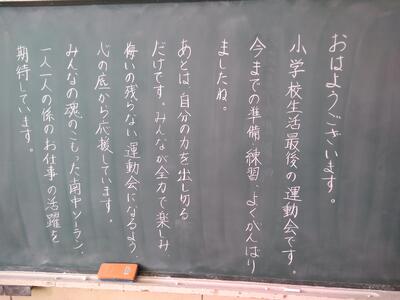

「日野市市制60周年 開校150周年記念運動会」の練習を頑張る子供たちのために、運動会期間中、教職員は至る所で心のこもったメッセージを送り続けてきました。

運動会終了後、校内を見回ると、素敵なメッセージがたくさんありました。ホームページをご覧の皆様に「運動会番外編」として、消さずに残されていた板書の一部をお伝えしたいと思います。

このように、本校の教職員は、頑張る子供たちを支え続けました。保護者、地域の皆様におかれましても、子供たちだけでなく、教職員に対してまでも温かいご声援を賜り、誠にありがとうございました。重ねて感謝申し上げます。今後ともご支援、ご協力の程、どうぞよろしくお願いいたします。

日野市市制60周年 開校150周年記念運動会~後記~

保護者の皆様、地域の皆様、本日は、本校の「日野市市制60周年 開校150周年記念運動会」にお越しいただき、ありがとうございました。

秋らしい好天の下、記念運動会にふさわしい行事となったと考えています。

私たち教職員は、子供たちに繰り返し、今回の運動会が特別であることを指導してきました。

子供たちもそのことをよく理解し、自らの持てる力を全力で出し切っていました。

・練習以上に大きなかけ声を出し、自分の演技に集中する姿

・ゴールテープを切るまで、あきらめずに全力で走り切る姿

・他の学年の演技にも大きな拍手と声援を送り、応援団に協力する姿

・自分の演技はもちろんのこと、係活動の仕事に責任をもって取り組み、最後の運動会を成功させようと努力する6年生の姿

・大好きな日野市や本校のことを心からお祝いする姿

こうした子供たちの素直で、一生懸命頑張る姿を見ていたら、感動して、閉会式の校長の話で思わず、次の言葉が出てしまいました。

「潤徳の子は、日本一です!」

そして、

「保護者や地域の皆様も日本一です!」

校長の偽らざる気持ちです。

周年記念の取組は、運動会後もまだまだ続きます。

この記念運動会で高まった一体感をエネルギーにして、「日野市市制60周年 開校150周年記念卒業式・修了式」まで全力で駆け抜けます。

今後も、ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)