文字

背景

行間

日誌

全校集会に出没!

順調に交流が進む「東西潤徳小学校コラボレーション」。

今日の午後、山都町立潤徳小学校で全校集会が開かれるということで、池部校長先生からゲスト出演の依頼を受けましたので、オンラインで参加しました。

今回は、校長の単独出演ですので、コラボレーションとまでは言えないかもしれませんが、様子をお伝えします。

今回の中継は、飼育小屋の前からスタートです。

なぜかというと、本校の名物を紹介したかったからです。

まずは、本校のアイドル、烏骨鶏の「大福」ちゃんを紹介です。

いつもおとなしいのに、熊本の子たちを前に緊張したのか、若干暴れ気味の「大福」ちゃんです。

続けて、昇降口前のけやきの木の紹介です。

こうしてみると、けやきの木の大きさが分かります。

休み時間にけやきの木の周りで鬼ごっこなどをして遊んでいることを紹介しました。

最後に校長室に戻って、本校のオリジナルキャラクター、「サクラモチ」と「ウリー」について紹介しました。

「サクラモチ」と「ウリー」のモデルはそれぞれ、「大福」と「けやきの木」であることを知らせるために、今回の中継は飼育小屋からスタートしたわけです。

山都・潤徳小の子たちにも「サクラモチ」と「ウリー」に親しみをもってくれたらうれしいです。

今朝は、本校児童向けの全校朝会、昼は山都・潤徳小向けの全校集会・・・「2校兼務(自称)」の校長は、なかなか忙しいものです。【校長】

(山都・潤徳小の集会の様子は、こちら)

【5年生】稲刈り体験【総合的な学習の時間】

前日の天気が心配でしたが、朝から晴れ、空も高く見えます。

本日、5年生は総合的な学習の時間「米づくりをしよう」で稲刈り体験をしました。

鎌の使い方について説明を受けました。

根元からキレイに刈り取ることを意識することができました。

写真に写っている、これだけ多くの方々にご協力いただき、今回の稲刈りをすることができました。

貴重な体験をさせることができました。本当にありがとうございました。

収穫することの大切さや大変さが今回の体験を通して学習することができました。

全校朝会

本日(10月10日)の朝、オンラインで全校朝会を開催しました。

まず、「第61回日野市民陸上競技大会」の「6年男子100m」の部で優秀な成績を収めた児童2名を表彰しました。

次に、校長先生のお話です。日野市立潤徳小学校と山都町立潤徳小学校との「胃袋交流」の様子が、新聞やテレビで取り上げられたことについて紹介がありました。

そして、校長先生との3つの約束(①何でも一生懸命頑張ること ②自分も周りの人も大切にすること ③他の人の話を真剣に聞くこと)の①について話がありました。

10月28日(土)には、「日野市市制60周年 開校150周年記念運動会」が開催されます。1年から6年生までが、今どんなことに取り組んでいるか、写真を見ながら確認を行いました。

特に、6年生は、用具係や採点係、審判・誘導係など、運動会全体に関わる仕事を「係」として請け負い、準備を進めています。10月2日(月)に行われた6年生の係児童打合せの様子を下級生に紹介しました。

「日野市市制60周年 開校150周年記念」となる今年の運動会が「笑顔招福」な特別なものとなるように、どの子も校長先生との3つの約束を守って、取り組みましょう。

避難訓練

本日(10月6日)の中休みに、地震を想定した避難訓練を実施しました。中休みですので、担任の近くにいるとは限らず、児童は校庭で遊んだり、図書室で本を読んだり、思い思いの場所で過ごしています。

地震発生を知らせる校内放送を聞き、それぞれの場所で児童は身を守る姿勢をとります。

揺れがおさまった後、校内放送の指示に従い、校舎内にいる児童は校庭に避難します。校庭の中央で身を守る姿勢をとっていた児童も、学級ごとに整列します。

担任は学級の児童数を確認し、本部に避難児童数を報告します。

校長先生から、本日の避難訓練についてのお話をいただきました。

避難訓練後には、校庭で学級ごとに集まり、振り返りをしました。

校舎内から避難した児童は、上履きのまま校庭に避難をしました。校舎内に入る場合には、上履きの底をタオルで拭います。このタオルは、保護者や地域の皆様から寄贈いただいたものです。寄贈いただきました皆様に、この場をお借りして、感謝申し上げます。

近くに担任の先生がいない状況でも、子供たちは落ち着いて身の安全を確保する行動をとることができました。このように、毎月実施している避難訓練は、設定時間や場面、設定時の状況について想定場面を変えて実施しています。11月の避難訓練もしっかり取り組んでほしいと思います。

たてわり班遊び

本日(10月5日)の昼の時間、4回目のたてわり班遊びが行われました。測定した暑さ指数(WBGT)は、外での活動に影響のない数値でした。

校庭で遊ぶ割り当ての班の子供たちは、「ドッジボール」や「だるまさんが転んだ」などをして楽しみました。

室内で遊ぶ割り当ての班の子供たちは、「なんでもバスケット」、「ばくだんゲーム」、「しんげんちゲーム」などをして楽しみました。

楽しい「たてわり班遊び」になるように、6年生は、企画から準備、運営と一生懸命に取り組みました。6年生がしっかりと頑張ってくれたので、「笑顔」がたくさん見られました。頼もしい本校の6年生!今日もありがとう!!

生活科見学(1年)

今朝は、涼しいというより、寒いと感じるような気温になりました。

朝、学区内を自転車で回っていると、富士山の頂上がうっすらと白くなっているのが見えました。

平年より3日遅く、昨年より5日遅い初冠雪とのことです。

熊本からご覧の皆様、東京にも本格的な秋が訪れようとしています。

そんな本格的な秋の訪れを感じる中、1年生は、秋を探しに大木島自然公園に生活科見学に出かけました。

1年生は、春の遠足でも、春を探しに大木島自然公園に来ています。

同じ場所ですが、季節の違いを感じようということです。

1年生A「あ、バッタがいた!」

目ざとく見付ける子もいます。

しかし、今回は、虫捕り網やかごは準備していないので、「大物」を捕まえることはできません。

どんぐりや秋の葉など、植物を中心とした観察や採集になります。

大量の「秋の宝物」を見付けて、ご満悦な表情の子供たちです。

秋探しを十分堪能した後は、お待ちかねの昼食です。

実は、春の遠足のときは、気温が高く、熱中症のおそれがあったため、早めに撤収し、学校に戻ってお弁当を食べることになりました。(詳しくは、こちら)

あれから半年近くが経ち、ようやく、外で仲良く昼食をとることができました。

子供たちも気持ちよさそうです。

1年生B「校長先生には、お弁当、あげないよ~!」

校長の考えていることもお見通しな1年生。半年の成長を感じます(笑)

5時間目には、公園で見つけたものを「秋のビンゴ」に書き入れていました。

たくさんの秋を見付け、ダブルビンゴ、トリプルビンゴになっている子もたくさんいました。

保護者の皆様、お弁当などの準備にご協力いただき、ありがとうございました。【校長】

給食試食会開催

本日(10月5日)の11時半から、今年度2回目となるJSP(潤徳サポートパートナーズ)主催の「給食試食会」が家庭科室で開催されました。

前回の給食試食会は、こちらをご覧ください➡ https://www.hino-tky.ed.jp/e-juntoku/blogs/blog_entries/view/63/2a992620779af57700ec612968f0502b?frame_id=47

本日の献立は、牛乳、秋の味覚カレー、レモンサラダ、りんごとなります。

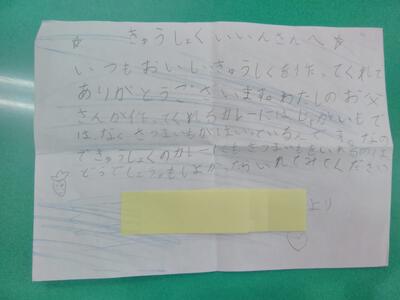

「秋の味覚カレー」は、さつまいもやにんじん、きのこをたっぷり使用したカレーライスです。この「秋の味覚カレー」は、本校の児童が栄養士に宛てた一通の手紙から誕生した本校の特別メニューです。

「わたしのお父さんが作ってくれるカレーには じゃがいもではなく さつまいもが はいっているんです。なので きゅうしょくのカレーにも さつまいもを いれるのは、どうでしょうか。もし よかったら いれてみてください。」という児童の手紙をきっかけに栄養士が給食として提供したところ、子供たちから大人気!本校の秋の定番メニューとなりました。

本校自慢の給食の味は、いかがでしたでしょうか。給食試食会を企画・運営していただきましたJSPの皆様、そして給食試食会に参加していただきました保護者の皆様に心より感謝申し上げます。

150周年記念クラス写真撮影

本日(10月5日)の午前中、プロのカメラマンをお招きして、開校150周年を記念するクラス写真の撮影会を行いました。

<1年生の撮影の様子>

<2年生の撮影の様子>

<3年生の撮影の様子>

<4年生の撮影の様子>

<5年生の撮影の様子>

<6年生の撮影の様子>

撮影場所は、校庭にある築山「ほほえみの丘」や「けやきの木」、屋上、プールの花壇前、横断幕「ありがとう150周年」が映り込む位置など、学級によって異なりました。プロのカメラマンの方の合図で、子供たちは素敵な「笑顔」をしていました。写真の仕上がりが楽しみです。

潤徳小は、日野市を心からお祝いします!

今年の運動会は、「日野市市制60周年 開校150周年記念運動会」であることを繰り返しお伝えしています。

「開校150周年の記念であることは分かるけど、日野市は関係あるの?」

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

大丈夫です。

本校では、2年生が代表して、日野市市制60周年を祝した演技をします。

日野市には、 日野市や市商工会青年部などが製作した市のテーマ曲「そらに響け!ヒノソング」があります。

2年生は、この曲を使った踊り「潤徳の空に響け!ヒノソング」を披露するため、練習に励んでいます。

基本的な踊り方は、各学級で練習済みです。

最初は、立ち膝のポーズからスタート。

曲を最後まで流して踊りますが、アップテンポなので、特に左右の動きが揃わないことがあります。

そこで、各学級には「踊リーダー」というプロが数人選抜されていて、全体練習の後、グループごとに「踊リーダー」の厳しいチェックが入ります。

「♪ひのでそだったこのちから ひのでそだったこのからだ ひのでそだったこのこころ ひののまちにひびかせろ」

サビの歌詞を1日何十回も聞くわけですから、郷土愛が育たないわけがありません。

今年の11/3、日野市は市制施行60周年を迎えます。

本校の運動会はその直前の10/28に開催されますから、露払いの役割を担うつもりで取り組みます。

「日野LOVE」の2年生たちが、全力でふるさとをお祝いする姿をぜひご期待ください。

なお、2年生の保護者の方をはじめ、本校の運動会をご参観いただく皆様は、ぜひ、2年生と一緒に踊って、日野市をお祝いしていただければ幸いです。【校長】

(動画は、こちらから)

短距離走に向けて②

本日(10月4日)の3校時、1年生が運動会の短距離走に向けた準備を体育館で行っていました。

短距離走を担当する先生が、1年生の子供たち一人一人に対して呼名を行い、レースとコース(レーン)の確認を行います。先生に指示されたレースとコース(レーン)に並ぶ1年生。

1年生は、短距離走で、40mの直線のコースを走ります。

1年生の皆さん、自分のレースとコース(レーン)を覚えることができたかな?

今日は「並び方」の練習でしたが、来週は校庭で「走り方」の練習をする予定です。

次は、目印のコーンがなくても整列できるように、頑張ろうね!

(2016年4月から2018年3月まで)