文字

背景

行間

日誌

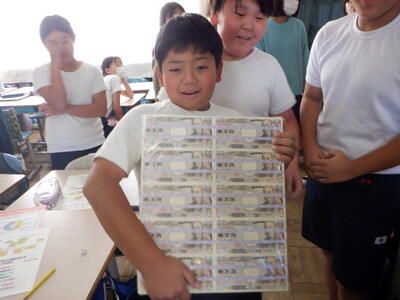

1億円の重みは・・・

本日、6年生を対象とした、日野市の租税教育推進協議会の税理士の方々のご協力による租税教室が開催されました。

1学期の社会科で、中学校以降の公民分野にあたる内容については学習済みですが、あらためて「税の専門家」から、税の仕組みなどについて教えていただきます。

税金は、学校、公園、道路など、子供たちに身近な公共施設等に多く使われています。

もちろん、学校(教育)にも多くの税金が使われています。

小学生1人あたりにかかる税金は約90万円、6年間で約540万円かかるとのことです。

講師の方「このクラスの子は何人かな?」

6年生たち「37人です。」

講師の方「ということは、このクラスだけで、6年間で約2億円の税金が使われていることになるね。」

金額の大きさに驚く子供たち。

これだけたくさんのお金がかかるわけですから、税金は様々なところから徴収されています。

生まれてすぐに消費税がかかり、亡くなるときには相続税がかかる・・・

人の一生を図に表しながら、その時々でかかる税金について説明を受けます。

現在、日本では、約50種類の税の種類があるとのことです。

税金を徴収する際に大事なことは、「平等」ではなく、「公平」にすることであることを学びます。

「スネ夫」、「しずか」、「のび太」の収入が違う3人の税負担を公平にするにはどうすればよいか、シミュレーションで考え、グループで相談します。

話し合いをすることによって、「公平」な負担にすることの難しさを体感します。

教育の大きな目的の1つは、将来の納税者を育てることです。

正直、税負担は重いものですが、正しい理解の下、納税の義務を果たし、豊かな生活に結び付けていくことが必要です。

授業の最後には「1億円」を持たせていただきました。

6年生A「うぉー、重い!」

日本人の年間平均給与は443万円(令和3年度)ですから、1億円は大変な高額です。

お札の重さだけでなく、価値の重さにも気付いてほしいものです。

講師の先生方、貴重なお話をいただき、ありがとうございました。【校長】

道徳授業地区公開講座(地域懇談会)開催

東京都教育委員会は、学校、家庭及び地域社会が一体となって子供たちの豊かな心を育むとともに、小・中学校等における道徳教育の充実を図ることを目的として、区市町村教育委員会と連携して、平成10年度から都内公立小・中学校等で道徳授業地区公開講座を開催しています。

本校では、2学期の学校公開で学校公開道徳授業地区公開講座を行いました。学校公開2日目の4校時には、体育館で「地域懇談会」を実施いたしました。

ご参観いただいた保護者や地域の皆様には、動画を視聴していただきました。

視聴いただいた動画や参観いただいた授業、さらに普段の子供たちの様子について、感じたことについて意見交換していただきました。

ご多用の中にも関わらず、道徳授業地区公開講座(地域懇談会)にご参会いただきました皆様に、感謝申し上げます。

5年 総合 米作り~水車プロジェクト~

5年生の米作りもいよいよ大詰め。

11月16日(木)に向島用水にある水車を活用した精米の体験をしました。

①水車と精米観察

杵の上下運動は、22回/分だそうです。

白米になるのに、大体6~8時間になると話を聞くと、結構早いと思う子供が多かったです。

② もみすりと石臼で米粉挽き

③ぬかふるい

④① 水車の模型、発電模型の観察

児童の感想

・ぬかふるいが心に残りました。ぬかを手に付けたら、手がツルツルになり不思議でした。

・用水路の水だけで、大きな水車を回し、重い棒を持ち上げて精米することができるのに衝撃でした。

・水車の模型が、一つ一つが細かくできていて、原理がすごく分かりやすかったです。

・水車を作った昔の人はすごいと思いました。

・石臼を引くのはとても重く、力がいる大変な作業だと思いました。

短時間に様々な体験をでき、楽しく学ぶことができました。

水車プロジェクトの方々、水辺の楽校の方々、緑と清流課の方々ありがとうございました。

第2回学校運営連絡協議会開催

本日(11月17日)の10時から、本校の学校評議員の皆様にご参会いただき、ランチルームで「第2回学校運営連絡協議会(開校150周年行事実行委員会)」を開催いたしました。JSPの「150周年関わり隊」の皆様には、活動の進捗状況についてご報告いただきました。

学校評議員の皆様には、「潤フェス」もご鑑賞いただきました。

本日は、雨の中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。また、貴重なご意見を頂戴いたしまして、心より感謝申し上げます。

ハイパーパフォーマンス!「潤フェス♪」5日目

「潤フェス♪」も5日目!

今日は学校公開日ということもあり、これまで、児童と教職員のみの参加行事だった「潤フェス♪」を保護者等の皆様にも公開するように変更しました。

ということで、会場は、1000人規模の大観衆が集まる状態となりました。

まずは、代表委員が盛り上げの進行です。

最初は、YOASOBIの「アイドル」の2年生の歌唱と5年生のダンスの披露です。

本来、全く別々の参加申込だったのですが、同じ「アイドル」を使うなら・・・ということで、2年生の歌で5年生が踊るという奇跡のコラボとなりました。

その代わり、フルコーラスというおまけつきです。

難解な歌詞を歌い切る2年生と、最初から最後まで激しく踊り切る5年生。

異色の組み合わせに大きな拍手が送られました。

続いて、6年生によるサッカーボールのリフティングです。

曲に合わせてリズミカルにリフティングが行われますが、全くボールが落ちる気配はありません。

まさに「ボールは友達」状態です。

続けて、5年生、3年生によるピアノ独奏コーナーです。

「ゆかいなラグタイム」、「道化師」、「アレグロ変ロ長調」の曲がしっとりと体育館に響きます。

続いて、5年生のダブルダッチの披露です。

実は、約2か月前の「潤フェス♪」のオーディションでは、この5年生たちは参加は決めたものの、ほとんど跳ぶことができていない状態でした。

しかし、連日、特訓を繰り返してきた結果、今日は、華麗な演技を披露することができました。

途中経過を知っている関係者たちにとっては、涙の出るような演技となりました。

最後は、「潤フェス♪」のリハーサルの時から大変評判になっていた、6年生によるけん玉とコマのコラボパフォーマンスです。

写真では伝えられず、もどかしいですが、10ーFEETの「第ゼロ感」の曲に乗って、超高度な技が次々披露されています。会場も大盛り上がり!けん玉とコマなのに、まるでバスケ会場にいるような感じです。

途中では、投げゴマをけん玉の皿で受け取ろうとするハイパーパフォーマンスにも挑戦!

そして、途中からは、先ほどリフティングを披露した6年生も参戦!

3人でのコラボに会場のボルテージも最高潮!

観客の心に火をつけ、「swish da 着火 you」です!

保護者の方A「・・・すごかったです。とにかくびっくりしました!!」

熱狂のステージもいよいよ明日、フィナーレを迎えます。【校長】

開校150周年が華やかに!

昨日、近所にお住まいの土方様から、お花(パンジー)の苗を寄贈していただきました。

土方様には、これまでもお花の苗を寄贈していただいており、本当にありがたい限りです。

本日、栽培委員の児童と教員が協力して、プール横の花壇に苗を植えました。

スコップで花壇に穴を掘り、ポットから花の苗を出して植えていきます。

じょうろで水やりも行います。最近、あまり雨が降っていないので、花壇も乾き気味です。

担当教員も一緒に作業を行いました。

きれいになったプール横に気付いた、下校中の低学年の児童がお花を優しくなでています。

明日、明後日の学校公開、12/2の開校150周年記念式典を美しい環境の中で迎えることができそうです。

また、明後日、11/18(土)の学校公開時には、JSP、本校の学校支援ボランティアコーディネーターの方が中心となり、校舎前の花壇の整備、花植えを計画してくださっています。

皆様のご協力をいただけますとありがたく存じます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。【校長】

今日もフィーバー!「潤フェス♪」4日目

2時間目終了と同時に、体育館に駆け込んでいく子供たち。

「潤フェス♪」が待ちきれず、自動的に体育館に集まっていく光景が日常化しています。

今日から「潤フェス♪」も後半戦。

司会の代表委員の「盛り上がっていきましょう!」のかけ声にも力が入ります。

まずは、4年生のソロダンスから。

ストリート系のかっこいいダンスに加え、片手での側転など、アクロバティックな動きも入って、体育館内には驚きの声が上がります。

ソロで踊り切る度胸もすごいですね!

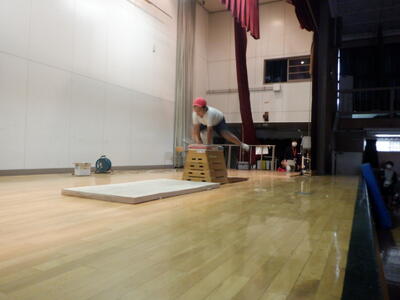

続いて、2年生の子たちによる器械運動パフォーマンス(開脚跳び、側転、バク転)です。

教員も補助しながら、全員、技を披露することができました。

動きが速すぎて、うまく写真に撮れていないことをお詫びいたします。

次は、2年生の新体操です。

ステージ狭しと感じるほどの優雅な動きに加え、脚上げのポーズに、体育館からは「すごーい!」との声がかかっていました。

続いて、3年生のピアノ独奏です。

「アリア」の曲に続いて、子供たちがみんな知ってる「スーパーマリオブラザーズ」の曲が弾かれ、特にゲーム好きの子たちから大反響!

ゲーム音を模したピアノパフォーマンスもあり、楽しい時間になりました。

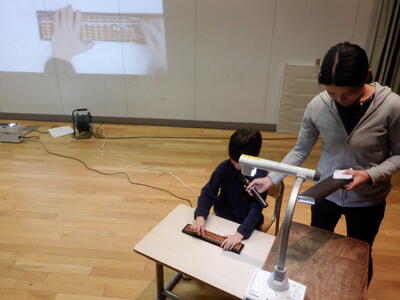

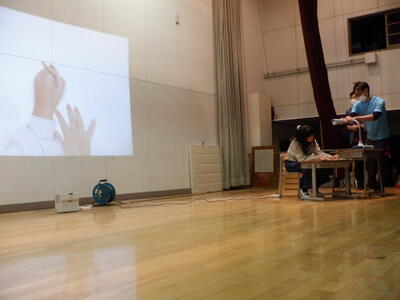

続いて2年生のそろばんの披露です。

算数でかけ算九九を学習し始めた2年生ですが、それをはるかに超える3けたのかけ算の計算の答えをすぐに出していました。

校長の近くで見ていた高学年の子たちが「すげぇな。負けた・・・。」などと話しているのを聞いて笑ってしまいました。

次は、4年生の「お絵描きパフォーマンス」です。

仕込みなしに、突然、お題が出されます。

そのお題に沿った絵を2分以内に完成させるというハードなものです。

肝心のお題は・・・「髪の毛がお団子」で、「長ズボンをはいた」、「ちょっとツンデレな女の子」というもの。

数百人の見守る前で制限時間内に描き上げるのは大変なプレッシャーです。

「3・2・1・0!」

会場からカウントダウンの声が上がる中、見事にお題に沿った絵を描き上げました。

本日の最後は、6年生女子による歌のパフォーマンスです。

選んだ曲はYOASOBIの「群青」。

4人でマイクを回し合って歌います。

途中で観客に拍手を求める即興パフォーマンスもあり、会場内は大きな拍手に包まれました。

今日も、多種多様な「芸」が披露され、笑顔に包まれた時間になりました。【校長】

第21期東京教師養成塾特別教育実習スタート!

東京都には、豊かな人間性と実践的な指導力を兼ね備え、将来、指導的な役割を果たすことができる教師を学生のうちから育成することを目的とする「東京教師養成塾」の事業があり、本校は、「教師養成指定校」を受け、特別教育実習の実施に協力しています。

特別教育実習とは、通常の教育実習が4週間程度で行われるのに対し、大学3年生の11月から大学4年生の10月まで約1年間の長きにわたり、延べ40日以上、学校現場での実習を行うものです。

本校では、昨年度から今年度にかけて、第20期東京教師養成塾生(以下、塾生と表記)を受け入れていますが、今年度から来年度にかけて、第21期の塾生を受け入れることになります。

まずは、朝、職員室で本校の教職員にあいさつするところからスタートです。

実習の所属学年は2年生からスタートです。(来年度にかけ、所属学年は適宜変えていく予定です。)

実習の中心は2-3で行いますが、2年生全体とも関わることになるので、2-1から2-4まで全学級の児童にあいさつします。

2年生A「得意なことは何ですか?」

2年生B「好きな食べ物は何ですか?」

2年生C「好きな色は何ですか?」

許可もしていないのに、手を挙げて質問する2年生たち。興味津々のようです。

東京教師養成塾の事業の実施主体である、東京都教職員研修センターの担当教授の先生にもご来校いただいたので、2-3の子供たちにごあいさついただきました。

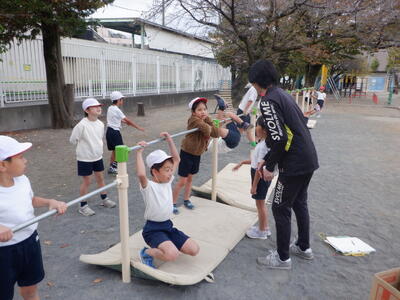

早速、授業の補助を行います。鉄棒の技を見ながら声を掛けていきます。

休み時間は、熱狂の「潤フェス♪」のステージを参観です。

2年生たちも手をつないで塾生を体育館に誘導しています。

3時間目からは、2-3以外の2年生の教室にも行って、生活科の発表準備を手伝いました。

給食の時間には、全校向けにリモートであいさつを行いました。

あいさつの前に、まずは、日野市の歯みがきウィークのポスターに絵が掲載された1年生の表彰です。

続いて、塾生が全校向けにあいさつです。

しかし、このままでは終わりません。

「潤フェス♪」で完全にパーティーモードになっている本校。

教員から「潤フェス♪」の出し物で使った「LEDポイ」を渡され、「回しま~す!」と言って、アドリブダンスをする羽目に・・・。

教員を目指すなら、こうした無茶振りにも耐える精神力が必要です。

教室からは、笑い声が上がっているのが聞こえます。

児童下校後は、来るべき授業実践に備えて教科書に目を通します。

塾生「先生方が、まず、子供たちを褒めてから動かすことに驚きました。早く、子供たちの名前を覚え、よい授業ができるように頑張ります。とにかく、『潤フェス♪』は想像を超えてすごかったです・・・。」

激動の実習初日が終了。小学校教員への夢の第一歩が始まりました。【校長】

いよいよ隠し玉登場!「潤フェス♪」3日目

今日の中休みは、「潤フェス♪」の3日目です。

完全に定着したこの行事。中休み開始と同時に体育館内は壮絶な席取りが行われるほどの校内の注目を集めています。

トップバッターは、4年生による、NiziUの「Make you happy」の曲に合わせたダンスです。

奇抜な仮装とキレッキレのダンスに会場は大爆笑と喝采の渦。

今日も出だしから超ハイテンションです。

続いて、3年生のピアノ独奏です。

「エーデルワイス」です。「潤フェス♪」のよいところは、激しいダンス等の後にこうしたしっとりした出し物もあること。

この絶妙なバランスに観客もひき込まれていきます。

続いて、体育館では生で披露できない出し物を動画で紹介です。

2年生の鉄棒技、5年生の牛乳一気飲み芸、2年生の華麗なサッカーシュートが映像で披露されました。

担当教員も編集を頑張りました!

次は、1年生によるYOASOBIの「アイドル」に乗せたダンスです。

まさに、潤徳小の完璧で究極のアイドル誕生です!

天才的なアイドル様たちのかわいらしい踊りに会場中が釘付けです。

次は、6年生によるB小町「サインはB」に乗せたダンスです。

ここで、見事な「ヲタ芸」を披露!

突然暗くなった会場に蛍光ライトの一糸乱れぬ動きが「映え」ます。

次は、陸上クラブの児童が2チームに分かれ、大繩跳び対抗戦を披露です。

連続回数を競うので、とても難しい出し物です。

それぞれのチームは連続4回が最高記録でしたので、仲良く引き分け。

アドリブで、校長から両チームのキャプテンにトロフィーを渡しました。

そして、最後は、隠し玉登場!

5・6年担任7名によるダンスの披露です。

まさかの教員の登場に騒然となる会場内。

まずは、「潤徳ソーラン」の基本ポーズでステージに立つ担任たち。

前半はAdoの「唱」の曲に乗って、USJのゾンビ・デ・ダンスを披露。

若干年齢が高めの教員も歯を食いしばって踊っている姿に、「潤フェス♪」に懸ける意気込みが伝わってきます。

後半は、Mrs. GREEN APPLEの「青と夏」の曲に乗せたオリジナルダンス。

両手に「LEDポイ」(空間に画像や文字の軌跡を浮かび上がらせることができる道具)を使って、幻想的なダンスが披露されます。

会場内は完全に一体化し、大きな手拍子が起こります。

終了後、会場は、大きな拍手に包まれましたが、どこからともなく、こんな声が・・・。

「アンコール、アンコール・・・」

すると、一瞬で体育館中に広まり、アンコールの大合唱が響き渡ります。

こうなると、教員も応えないわけにはいきません。

再度、「LEDポイ」を使ったダンスを披露し、華麗にフィニッシュです!

構想4か月・・・朝練まで繰り返した教員たちの汗と涙の結晶です。

保護者等の方向けに動画配信を行っていますが、あまりにも体育館内が大歓声にあふれていますので、音量の自動調整が行われているようで、動画の音声の100倍は盛り上がっている状態です。

ほんとに、体育館が壊れてしまうのではないか・・・というほどの盛り上がり。まだ、「潤フェス♪」は前半が終わったばかりです。【校長】

P.S. 何と、山都・潤徳小の子たちも「潤フェス♪」を見てくれています!熊本まで熱気が届いているようです。山都・潤徳小のみんな、ありがとう!!(詳しくは、こちら)

ちなみに、山都・潤徳小の3・4年生は、今日、「国宝 通潤橋」の散策に出かけているようです。写真からも分かる美しさ、うらやましい・・・(詳しくは、こちらとこちら)

始めちょろちょろ、中ぱっぱ・・・

5年生は、家庭科の「食べて元気!ご飯とみそ汁」の単元で調理実習を行います。

これまで、5-1,5-2,5-4は調理実習を終えましたが、今日は、5-3が大ラスで調理実習を行いました。

メニューは、ご飯、大根とわかめのみそ汁です。

校長「八ヶ岳移動教室でほうとうを作ってるんだから、今日の調理実習は簡単だよね。」

校長の呼びかけに答える子はほとんどおらず、真剣に作業を行う子供たち。

というのも、作業ごとに細かい役割分担が決まっているからです。

例えば、みそ汁の場合、1 だしの準備 2 食材を洗い、切る 3 だしをとる 4 具材を煮る 5 みそを加える 6 盛り付け、試食する 7 片付ける といった細かい作業が必要ですが、それぞれの作業でグループ内の役割分担が決まっています。さらに、調理時間をタイマーで測るといった作業も入り、ボーっとしている暇はありません。

互いに協力しながら、手際よく作業していきます。

校長「何か、理科の実験しているみたいだね。」

5年生A「ほんと、そんな感じ。」

校長「でも、理科の実験で使った液体とか飲めないから、家庭科の方がいいよね。」

5年生たち「あはは」

ご飯は、耐熱ガラスの鍋で、中の様子が見えるようになっています。

ご飯は、中が沸騰する様子を見ながら火加減を調節するのがおいしく炊くコツです。

「始めちょろちょろ、中ぱっぱ、赤子泣くともふた取るな」です。

しかし、ぐつぐつ煮える中の様子を見て、不安になる5年生たち。

校長が不安をあおります。

校長「あー、せっかく150年間続いた学校が、5年生の調理実習で爆発しちゃうかもしれない!」

5年生B「え~!(家庭科の)先生、どうしよう?」

家庭科専科「大丈夫ですよ。もう少しがまん!」

そうです、赤子が泣いてもふたを取ってはいけないのです。

苦労しましたが、各グループ、何とか完成です。

校長用の試食も準備してくれました。

「今日の給食のチキンライスがまだおなかに残っているなぁ・・・。」

とは表情に出さず、にこやかに試食を受け取ります。

ご飯は、ちょっとお粥感がする柔らかめなでき上がり、そして、みそ汁は大根もよく煮えて、とてもおいしくなっていました。

自分たちも試食です。

中には、ご飯にみそ汁をかけて「ねこまんま」にして食べている子もいました。

各家庭の食習慣が表れます。

試食後はすぐに片付け。

時間内に調理実習を終わらせなければなりませんから、ゆっくり食後の一服をしている時間はありません。

5年生C「私の家は、だし入りのみそでみそ汁を作っているから、煮干しからだしを取るなんて初めてだったなぁ。でも、楽しかった!」

子供たちにとっても貴重な経験になったようです。

保護者の皆様、ぜひ、子供たちに「実践の場」を与えてくださいますよう、お願いいたします。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)