文字

背景

行間

日誌

潤徳小学校研究便り

今年度、最後の研究授業を行いました。

「子供たちがつくる学校(学習)」プロジェクトの推進

~学び合いを通して探求する児童の育成(複線型)~

という研究主題に向かって、日々精進して参りました。

今後も、「子供たちが当事者として参画し、意見し、対話する」場面を作り出すことができるよう、授業の改善をしていきます。

ぜひ、ご一読ください。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】朝から、ドッキリ集会!

本校の児童が許可なく校舎内に入れるのは、午前8時10分からなのですが、今朝は、それ以前に校舎内でうろうろしている子供たちがいます。

集会委員たちです。

実は、集会委員たちは、極秘に2学期版の「ドッキリ集会」を計画していて、今朝、全校児童に内緒で実行しようとしているのです。

(1学期の「ドッキリ集会」の様子は、こちら)

内容は、「校内宝探し」。

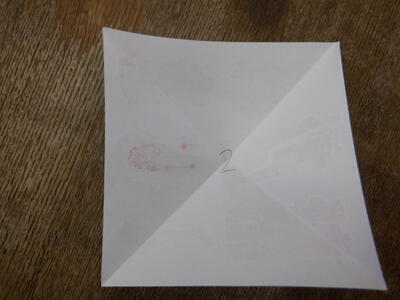

そこで、集会委員たちは、朝のうちに校内の各所に宝を隠して(貼って)いるのです。

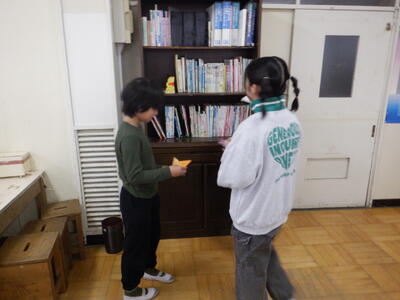

宝は、三角に折った折り紙で、開けると中に点数が書いてあります。

午前8時10分を過ぎると子供たちが続々と校舎内に入ってきます。

中には、目ざとく折り紙に気付く子たちがいます。

3年生A「校長先生、これ、な~に?」

校長「何だろうねぇ。触っちゃダメだよ。」

知っていても、子供たちに教えるわけにはいきません。

午前8時25分、校内に緊急放送が流れます。

集会委員A「みなさん、おはようございます。集会委員会です。緊急連絡!ドッキリ集会です!校内宝探し大会です!」

いつものように、朝の「潤いの時間」の準備を進めていた子供たちは、緊急放送に「ドッキリ」です。

集会委員B「『さんかく』の形の折り紙が今回のお宝です。中には点数が書いてあります。」

集会委員A「お宝をたくさん見付けて、点数をたくさんゲットしましょう。たくさん点数をゲットしたクラスは、潤杯のポイントももらえます。」

3年生B「あ、さっきの折り紙だ!」

色めき立つ子供たち。

静かな朝のスタートだったはずが、急に「戦闘モード」です。

集会委員のスタートの合図とともに、教室から飛び出してくる子供たち。

次々、宝物を見付けていきます。

特別教室にも隠されているとのことで、1階は、銀座の歩行者天国並みの混雑となりました。

危険を感じ、あらかじめ、校長室は内側からカギをかけておきました。(苦笑)

体育館にも子供たちが殺到していました。

5分間の捜索の後、集会委員から終了の宣言です。

率直なところ、スタートの合図の直後で宝物はほぼ見付かってしまっており、後半は、校内ウォーキング大会という感じになっていました(笑)

しかし、なぜか、子供たちは宝探しが大好きで、終了宣言の後もなかなか教室に戻らず、廊下を練り歩いていました。

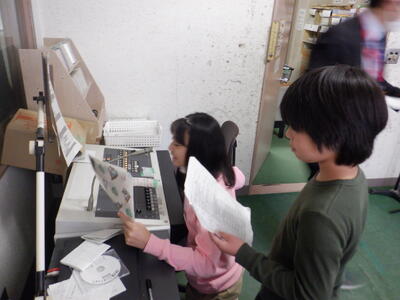

教室で、担任が宝物を回収し、合計点数を集会委員に伝えます。

結果はどうなりますか・・・。

給食時間中、集会委員会から結果発表の放送が入ります。

集会委員A「第3位は、33点、5年2組!」

集会委員B「第2位は、39点、6年1組!」

集会委員C「第1位は、50点、5年3組!」

集会委員たち「おめでとうございます!」

1位は「潤杯」の点数を6ポイント獲得。以下、5位まで1点ずつ減じてポイントが加算されます。

入賞できなかった学級も参加賞の1ポイントが入るようです。

優勝した5年3組の子供たちは、喜び爆発です!

黙食じゃなく、すみません・・・。

実は、「心!MJコンサート」の陰に隠れて、この「潤杯」に関わる様々な企画の準備が裏で密かに進行していて、運動会や「心!MJコンサート」の終了を待って、続々と、マル秘企画が明らかになりそうです。

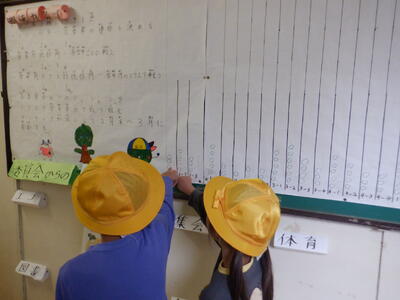

東昇降口横に設置されている「潤杯」の獲得ポイントが分かるスコアボード、これから、子供たちの注目の的になりそうです。【校長】

(「潤杯」については、こちら)

皆様に愛されて500万回!

本校のホームページには、閲覧回数を示す「カウンタ」がついています。

今朝、出勤して、閲覧回数を確認してみると、500万回を超えていました。

もう、500万回が近いことには気付いていたのですが、昨日から今日にかけて、9376回も閲覧回数が伸びています。

(今年度、第3位の数値です。通常は3000回程度なのですが・・・。昨日、大きな行事があったわけでもないのに、不思議です。ちなみに、今年度の第1位は、5/20の11596回でした。何とか、500万回達成の瞬間を記録しようと思ったのですが、どうやら寝ている間に達成したようです。「果報は寝て待て」ですね。)

本校のホームページが現在の形で運用されはじめたのは、2015年の3学期からのようです。(詳しくは、こちら)

来年、2025年の3学期で10年を迎えることになります。

私が校長として着任したときの閲覧回数は200万回弱でした。

この3年弱の間に300万回以上の閲覧をいただいたことになり、急激に閲覧回数が伸びたことに心より感謝を申し上げたいと思います。

今後も潤徳小の「イマ」をお届けしてまいりたいと教職員一同考えております。

「潤徳ファン」の皆様、これからも、どうぞよろしくお願いいたします!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「潤徳フェスティバル2」本格始動!

今朝、「心!MJコンサート」の朝会を行ったばかりなのに、中休みの時間から学校は次の目標に向かって大きく動き始めました。

そう、昨年度の開校150周年記念行事を契機に本校で新たに始まった大イベント、「潤徳フェスティバル」を今年度版にパワーアップさせた「潤徳フェスティバル2」(略称:潤フェス2)の本格的な準備開始です。

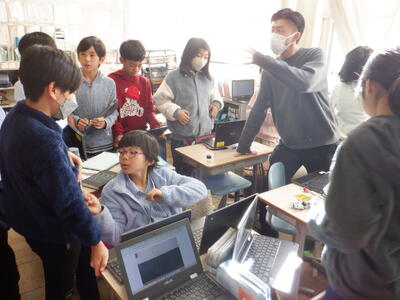

中休み、担当教員から臨時招集の放送が入りましたが、あっという間に集合場所の教室に集まってくる5・6年の代表委員たち。それも、指示がなくてもタブレット持参で。

さすが、本校の最精鋭部隊たち(笑)

それもそのはず。

前回の話し合いの板書の写真で決まったことを振り返ったと思うと、

Google スプレッドシートで役割分担の確認を短時間で行います。

ICTの活用を図ることで、効率的な打合せが行われます。

今日の打合せのメインは「潤フェス2」のオーディション開始と、11/27(水)に行われる「ほほえみ集会」の準備の確認です。

担当教員から、明日からオーディションが始まることの説明を受けます。

オーディションの一覧表には、今後の参加者、参加グループの予定がびっしりと詰まっています。

その後、「潤フェス2」の担当グループに分かれて細かい打合せが続きます。

こちらは、司会グループ。

こちらは、盛り上げ隊の代表委員たち。

そして、こちらが、早速明日から活動が始まり、責任が重大なオーディショングループです。

担当教員「明日から、休み時間はないと思って。でも、残業代は出ないよ!」

オーデイション担当児童たち「え~!ブラック~!!」

と言いながらも、ちょっとうれしそうな子供たち。

ひと足先に、参加希望者全員の「芸」を見ることができる役得もあるからです。

ちょっと、ハードな日々になりそうですが、「潤フェス2」の成否は代表委員たちの頑張りにかかります。

潤徳小の大クリスマス会を兼ねた「潤フェス2」。

来月はこの話題でもちきりになりそうです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】MJコンサート実行委員会朝会

大盛況だった、「心!MJコンサート」。

この行事を成功に導いたのは、何と言っても「MJコンサート実行委員会」の子供たちです。

(これまで「音楽会実行委員会」と呼称していましたが、やはり、単なる「音楽会」ではないということで、「MJコンサート実行委員会」となっています。)

今朝は、今回の「心!MJコンサート」の総括と、3回目の「MJコンサート」の実施に向けてのスタートを表明するため、臨時の「MJコンサート実行委員会朝会」がオンラインで開催されました。

委員長、6年リーダー、5年リーダーから、明星大学学友会吹奏楽団の方々への感謝、3回目の「MJコンサート」への協力の依頼などが語られます。

各教室の子供たちは、実行委員の話をしっかり聞いています。

教室からは実行委員たちに対して、たくさんの拍手のアイコン(オンラインですので・・・)が送られていました。

たぶん、3回目の「MJコンサート」は、「○!MJコンサート」という名称になると思われます。

この「○」の漢字1文字を何にするのかということから、実行委員の新たな活動が始まりそうです。

どんなまとめの、そしてお別れのコンサートになるのか、「子供たちがつくる学校プロジェクト」として、実行委員の活躍をまた期待したいものです。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)