文字

背景

行間

日誌

GW明けは、雨のスタート

学校では、GW明けは1つのターニングポイントになります。

次に3連休以上になるのは、「海の日」絡みの7/13~15です。

事実上、夏休みまでは「週5日」が続くことになりますから、頑張りどころです。

さらに、今朝は雨が降り、気持ちが高まりにくいところです。

しかし、1年生たちは元気よく登校です。

1年生たち「校長先生、おはようございま~す!」

連休前と変わらぬ笑顔に、癒しをもらいます。「笑顔招福」です。

雨の中なので、心配で声をかけます。

校長「自分だけで、傘をたたんで、傘立てに入れられますか?」

1年生たち「当たり前でしょ!」

1か月前の入学式翌日の春の嵐の日には、高学年の子たちに手伝ってもらっていたのに・・・(詳しくは、こちら)

1年生は、連休明けで、朝の支度ができなくなっているのではないかと気になります。

校長「ランドセルなどを自分でしまえますか~?」

1年生たち「当たり前でしょ!」

朝から怒られてばかりです(苦笑)

しかし、ふと見ると、1年生とは思えない大きな子たちが・・・

そうです。6年生たちが教室に来てくれているのです。

校長「もう、1年生のお世話当番は終わってるんじゃないの?」

6年生A「そうなんですけど、1年生が支度できているか、心配になっちゃって。」

心配症なのは校長と同じようです(笑)

校長「えらいね~!さすが6年生!!」

6年生たち「ありがとうございます!」

1年生の保護者の皆様、本校にはこんなにしっかりした6年生たちがいるので、ご安心ください!

さて、本校では今日から読書週間が始まっています。

5年生の教室をのぞくと、朝の時間に集中して読書に取り組んでいました。

3階から2階に降りると、2年生も静かに読書をしていました。

本好きな子は、賢くなり、集中力も上がります。

習慣化してほしいものです。

1年生が下校時にも雨が降り続いています。

校長「1年生のみんな、自分たちだけで帰れる?」

1年生たち「当たり前でしょ!」

朝から同じ会話が続きます(苦笑)

昼休みも雨で外遊びができませんから、図書室は大賑わいです。

4年生A「校長先生、わたし、いつも2冊ずつ本を借りているの。」

貸出、返却の管理をしている図書委員の子供たちも大忙しです。

充実した読書週間になることを期待しています。(なお、給食も読書週間にちなんだメニューです)【校長】

5月の避難訓練行いました

ゴールデンウイークが明け、学校に児童の声が戻ってきました。

今日は、雨が降ったり止んだりしているので…子供も(大人も)少しだるそうかな…と思いましたが

教室では、先生の話に笑顔を見せたり、真剣に話を聞いたりしています。

本日、5月の避難訓練が行われました。

訓練の設定は、給食室からの火事です。1年生は、火災による避難訓練は、初めてでした。

ハンカチや手で口を押えて煙を吸わないように並びます。

天候が不安定なため、廊下までの避難となりました。

私(副校長)からは、火事では、炎が広がるスピードよりも煙が広がるスピードの方が速く1秒で3メートルから

5メートル煙が広がるといわれていること。その中で避難するには、担任の先生の話をよく聞き、行動してほしいと話しました。これからも児童には、まずは自分の命は、自分で守る行動をとらせていきたいと思います。

校長、激走!

ここしばらく、登校日には、天気がぐずつくことが続いていました。

今日は、久々に初夏の陽気が戻ってきました。

そこで、今日、校外学習を予定していた学年、延期していた学年が一気に校外学習を行いました。

校舎の2階には誰もいなくなる時間もありました。シーンとしています。

3年生は、1時間目から、社会の授業で「まちたんけん」に出かけました。

今日は、1・3組が学区域の北側、2・4組が学区域の南側を探検します。

校長は、3年生が出かけることは知っていても、どのルートを通っていくかは正確には分かっていません。

そこで、自転車で学区域を回り、3年生を見付けます。

すると、新井橋を渡っている1・3組を発見!

校舎内にいるときと同じように「校長先生~!」と大きな声で手を振る子供たち。

思いっきり、通行人の方や車を運転している方の注目を浴び、若干の恥ずかしさを感じます。

続いて、2・4組を探しますが、なかなか見付かりません。

担任に電話をして、場所の確認をしますが、着くと、もう移動していることの繰り返しです。

すると、ようやく、ねんも公園で発見!

こちらも、「校長先生~!」と明るく迎えます。

3年生は2年生のときにも生活科で、ねんも公園に来ています。

今回は社会の学習ですから、見付けたものや気付いたことなどをメモにまとめています。

担任「みなさんのメモの様子を見て、公園で遊んでよいか決めたいと思います。」

さらに真剣にメモをとり始めた子供たちに一言。

校長「2年生のときに、生活科でねんも公園ではいっぱい遊んだんだから、今日はいいんじゃない?」

3年生たち「それとこれとは別!」

遊びたいオーラがたくさん出ている3年生たち。学年は1つ上がっても、気持ちはまだまだ2年生のままのようです(笑)

こうしている間に1時間目が終わる時刻になったので、急いで学校に戻ります。

1年生が遠足に出かけるので、見送りをするためです。

1年生A「どうして校長先生、黄色いヘルメットかぶってるの?」

3年生の様子を見て、そのまま見送りをしているので、「自転車モード」が続いています。

1年生B「後で、遠足に来てくれるの?」

校長「うん、みんなのお弁当、食べに行くよ。」

1年生たち「え~!」

楽しそうに出かけていきました。

同じ時間に校庭では、2年生の「はたらく消防の写生会」が始まりました。

この写生会は、消防の仕事への関心を高め、防火防災意識の育成・向上を図ることを目的として行われているもので、今回も日野消防署高幡出張所、日野市消防団第7分団第1部の皆様にご協力いただきました。

今回は、消火器の使い方の実演も行ってくださいました。

2年生でも、消火器を使う練習をした経験のある子がいるようでした。

写生開始!

子供たちは思い思いの場所に散らばって描きはじめます。

大きい消防車が目の前なので、子供たちも画用紙いっぱいに描いています。

本物を目の前にすると、絵の迫力も違います。

2年生が順調に絵を描き始めたので、再度、学校を離れ、自転車で万願寺中央公園に向かいます。

すると、1年生たちが遊具に殺到しています。

この公園で遊ぶことが初めての子もおり、みんなで仲良く遊んでいます。

(1年生の遠足の詳しい様子は、こちら)

2年生の写生会の様子も気になりますので、また、学校に戻ります。

すると、多くの子が絵の仕上げに近付いています。

ちょうど休み時間になっていたので、飼育委員会や栽培委員会の高学年の児童が「大福」の世話や花壇の雑草取りを頑張っていたので、校長からもねぎらいの言葉をかけます。

絵を描き終わった2年生たちは、署員や団員の皆様を囲んで質問タイムになっていました。

めったに見ることのできない細かい機械の説明をしてくださったり、消防車の内部を見せてくれたりして、気さくに応じてくださいました。

署員の方から、帽子を貸していただいた子もいます。

うらやましい・・・

というわけで、図々しく、校長も憧れの帽子をかぶらせていただきました。

2年生と一緒に敬礼です!

学校の防火管理にこれからも努めます!!

今日は、校舎外に出てばかりなので、校内に残っている5・6年生のことも気になります。

そこで、校舎に戻り、教室の様子をのぞきに行きましたが、さすがに高学年、落ち着いて学習に臨んでいます。

こうしている間に、4年生は総合的な学習の時間の「浅川博士になろう」の学習で浅川の河川敷に出かけています。

また、学校を離れ、4年生を追いかけます。

すると、他の学年と同様、「校長先生~」と大きな声で手を振る4年生たちの姿が見られます。

でも、ちょっと様子が違います。

活動が終わって、学校に戻り始めるところだったのです。

校長「河川敷で何か見付けた?」

4年生A「(鳥の)サギがいた!」

4年生B「バッタがいたよ!」

4年生C「お花がいっぱい咲いてた。」

楽しげに学校へ戻っていく4年生の様子を見て、たくさん収穫があったことを感じました。

そして、河川敷と反対側にある大木島自然公園に移動します。

昼食のために移動してきた1年生たちが集まっていました。

1年生たち「あ~、また校長先生だ~!何しに来たの?」

校長「おなかが空いちゃったから、みんなのお弁当、食べに来たの。」

1年生たち「え~!!」

1年生C「校長先生、今度は、ちゃんとお弁当買ってきて!」

入学しておよそ1か月。ようやく校長の冗談に付き合えるようになってきた1年生たちです。

スマホの万歩計が、午前中の早い段階で1万歩を超えていました。

「この調子なら、体重の大幅減も期待できるのでは・・・」

と気をよくしていたら、ふと気が付くと給食の「中華おこわ」をお替わりしていた自分。

そして、明日からのGW後半4連休の暴飲暴食で、全て帳消しになってしまいそうです(苦笑)【校長】

1年生 遠足(万願寺中央公園)

朝からわくわくしている様子の1年生

並び始めました。

2年生の消防写生会のために消防車が到着しました。みんな釘付けかと思いきや…

自分のことに精一杯の様子です。

先生から「白い線の内側に入ります。」と、言われると…きちんと白い線の内側に並んで歩いています。

万願寺中央公園に到着しました

約束を聞いたら…いよいよ、遊びます

遊具が人気

校長先生も人気

それぞれやりたいことをやります。

校舎内では、できない学習がたくさんあります。

雨が降ると窪みに水が貯まること

小さい子には、優しくすること

色々な学びがありますね。

時間が経つと遊びが広がります。

砂場で遊ぶ子、鬼遊びをする子、お花を集める子

場所を大木島自然公園に移動し、いよいよお楽しみのお弁当タイムです。

クラスでまとまっていただきま〜す。

たくさん動いたので、すごい食欲です。

「かわい〜のが入ってる。」

「ぼくの好きなのだぁ。」と、どの子も美味しそう。お弁当のご準備ありがとうございました。

大木島自然公園を満喫したら、学校に帰ります。

帰り道は、校歌の合唱。

担任の先生方も

「なぜ〜??」

潤徳愛も芽生えた遠足でした。

小学校に入学して初めての遠足。

思い出いっぱい、笑顔いっぱいの遠足になったと思います。帰りましたら、たくさんお話を聞いてあげてください。

時刻と時間の求め方

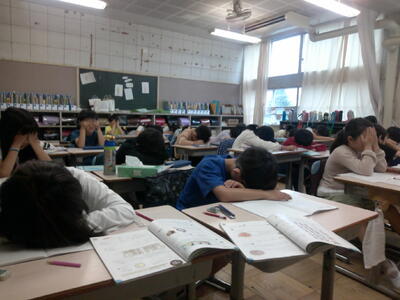

3年生の教室のところを通っていると、子供たちが机にふせっているのが見えます。

何をしているのだろうと気になって、教室に入ってみました。

担任「それじゃあ、いくよ。よーい、はじめ!」

教室はシーンと静まり返っています。

担任の手にはストップウォッチが握られています。

しばらくすると、ぽつぽつと子供たちの手が挙がりはじめ、そのうち、多くの子の手が一斉に挙がります。

担任「やめ!」

いわゆる「10秒ゲーム」に取り組んでいたようです。

子供たちは心の中で「1・2・3・・・10」と数え、10秒経ったと思ったところで手を挙げていたわけです。

3年生では、2年生までの「時」、「分」に加え、新たに「秒」の単位を学習します。

重さ、かさ、長さなどの学習でもそうですが、新たな単位を学習するときは、その「量感」を磨くことが大事です。

さらに、3年生では、時刻と時間の求め方についても学習します。

例えば、子供たちが取り組んでいた練習問題を見ると、

「2時20分から50分後の時刻と50分前の時刻を求めましょう。」

という問題が出ていました。

頭の中で時計をイメージして考えることが大事ですし、時間はたし算やひき算ができるということにも気付いていかなければなりません。

かなり難しい学習と言えます。

3年生になり、子供たちは上手にノートがとれるようになってきました。

問題の解き方を図や式に表しながら、難しい問題をていねいに解いています。

担任「先生の家の娘も、この問題でつまずいちゃってるのよ・・・。」

思わず、私生活を吐露しながら、担任も一生懸命指導しています。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)