文字

背景

行間

日誌

運動会全校練習④

運動会まで、今日を入れてあと3日。

今朝は、最後の全校練習が行われました。

内容は、開閉会式の練習です。

開会式担当の児童が進行します。

「開会の言葉」ですが、今回から大きく変更されました。

本校の「子供たちがつくる運動会」の中核である全学年から招集された運動会実行委員たちが大役を務めます。

最初の児童代表の言葉は1年生が務めます。

緊張しながらも大きな声で言うことができています。

優勝杯、準優勝盾返還です。

昨年度の優勝は赤組。今年度はどちらの組に優勝杯が渡るでしょうか。

選手宣誓です。

赤組、白組の応援団長が務めます。

宣誓内容は、当日明かされます。

続いて、閉会式の練習です。

進行は、閉会式担当の児童が務めます。

得点発表です。

当日、子供たちが最も楽しみにしている時間です。

ドラムマーチで緊張感のある発表になります。

赤組優勝と、白組優勝の両パターンを練習しました。

優勝杯、準優勝杯の授与です。

こちらも、両組の優勝パターンを練習しました。

終わりの児童代表の言葉は、運動会実行委員会の委員長、副委員長が務めます。

当日の結果を踏まえた言葉になることでしょう。

何の指示がなくても担当の児童に拍手が送られるなど、温かい雰囲気の練習になりました。

こういう気持ちになれるところが本校の子供たちの素晴らしいところです。

各自の競技も大事ですが、こうして全体でまとまった行動をすることも大事です。

開閉会式にはきちんとした態度で臨んでほしいと思います。【校長】

【潤ファミ】「至高の一杯」を求めて・・・

家庭科でごはんとみそ汁の調理実習を行う5年生。

せっかく調理するなら、最高のごはんとみそ汁を作りたいものです。

これまで、本校の栄養士を特別講師として、だしの重要性を学んだ5年生たち。(詳しくは、こちら)

今日は、その成果を発揮します。

5年生の調理実習は、「潤ファミ企画」として、お料理好きな潤徳ファンの方々にも潤ファミ先生としてご協力いただいています。

5年生たち「よろしくお願いします!」

今回の調理の手順を潤ファミ先生と一緒に確かめて、作業開始です!

まずは、みそ汁の具材の準備から。

ピーラーで大根の皮をむきます。

校長「ピーラー、使ったことある?」

5年生A「これまで、1回だけあるかな・・・。」

慎重に作業を進めます。

包丁の使い方については、潤ファミ先生からも細かい指摘が入ります。

「猫の手だよ!」

班の中からも互いに声を掛け合っています。

こうして具材の準備を進める間にごはんも炊き始めます。

キッチンタイマーを使って、正確に作業を進めていきます。

しかし、しばらくすると、鍋の中が泡だらけになり、ふたの隙間から湯気がたくさん出てきます。

校長「うわぁ、爆発しちゃうよ!どうしよう!」

5年生B「怖いよ~!」

潤ファミ先生A「火を弱めるのよ!」

鍋の中には爆発物は入っていません・・・

家庭科室の鍋は透明で、中の様子が見えるようになっています。

炊飯器で炊くときも中は同じようになっているわけです。

作業を進めると同時に洗い物も進めていきます。

このような写真を見て、「家でも手伝ってほしい・・・」とお考えの保護者の方も多いのではないでしょうか。(苦笑)

みそ汁の方は、特別講義で学んだとおり、煮干しの頭、はらわたをとり、だしをとっていきます。

ちゃんとざるにあけ、だしだけをとります。

具材を入れ、ちゃんとみそを溶いて入れていきます。

でき上がったごはんとみそ汁を盛り付けて完成です。

校長「ちょっとこげているところがおいしんだよね。」

5年生たち「そうそう!」

炊飯器で炊くのとは違います。

潤ファミ先生方や、職員室にいた教職員を誘って、楽しく試食です。

思わず笑みがこぼれます。

校長も試食に誘われました。

ごはんの粒は立っており、みそ汁のだしもよく出ていて、とてもおいしくいただくことができました。

校長「どう、今日の出来は何点?」

5年生C「100点!」

5年生D「120点!」

大満足だったようです。

最後の片付けまで全員で協力し、手際よく調理実習を進めることができました。

今日は5-3の調理実習でしたが、上の写真のとおり、昨日の5-2の調理実習の際も多くの潤ファミ先生の皆様においでいただきました。

ご協力いただき、ありがとうございました。

潤ファミ先生B「何か、自分が授業を受けているようで、楽しかったです!」

「潤ファミ企画」は、教室の後ろで授業を眺めている通常の学校公開ではなく、子供たちや教員と関わることができる主体的な学校公開とも言えます。

明日は、5-1の調理実習が行われ、運動会実施後も続々と「潤ファミ企画」が予定されています。

潤徳ファンの皆様、素の子供たちの様子を見ることができますので、ぜひ、お気軽に「潤ファミ先生」としてお越しください!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】運動会係活動

今日の5時間目終了後、5・6年生が運動会の係活動を行いました。

あと4日に迫ってきた運動会、各係とも、本番を想定した活動や作業が行われていました。

装飾・会場係です。

運動会実行委員会で決めた今年のスローガンを当日掲示できるように準備を進めています。

採点係です。

今回は、学年の団体競技が行われず、徒競走の得点の比重が高まるため、採点作業は一層慎重さが求められます。

細かい役割分担を相談しています。

児童管理係です。

全校児童が椅子を持って各学年の座席に行くため、椅子の脚に汚れないよう養生テープを貼ります。

接着しやすいよう、低学年の教室を回って、事前に椅子の脚のほこりを落としています。

救護係です。

当日、様々な注意喚起をする(例:水分補給)ためのうちわ作りを行っています。

表示・大プログラム係です。

当日、校舎の窓に掲示される大プログラムを協力して作成しています。

放送係です。

当日の各競技内容のアナウンスを行います。

本番用の原稿の読み合わせを繰り返し行っていました。

応援団です。

当日の進行に合わせ、応援内容の確認を大きな声を出しながら行っていました。

準備・整理運動係です。

校庭で、実際に演示をする場所に立って、準備運動・整理運動を放送に合わせて確認していました。

用具係です。

当日のプログラムに合わせ、速やかに競技の準備ができるよう練習しています。

審判・誘導係です。

実際にゴールするところを想定し、着順を付け、誘導する練習を行っています。

開閉会式係です。

次第に従って、進行する練習を繰り返します。

ちょうど、校長も校庭で取材を行っていたので、閉会式で優勝杯授与をする練習に付き合いました。

当日、優勝杯が授与されるのは赤組でしょうか、白組でしょうか。

係活動と並行しながら、各係の代表児童による「係アピールタイム」のリハーサルも行われました。

昨年度から始まった、この「係アピールタイム」。

当日のアドリブも含め、各係の仕事の紹介にもご注目ください!【校長】

【潤八】運動会全校練習③

いよいよ今週末に実施される運動会。

今日は、1時間目の時間を使って、3回目の全校練習が行われました。

最初は、全校競技として復活した大玉送りの練習です。

当日の座席の場所から大玉送りの場所まで移動することも含めての練習です。

おとなしく大玉送りの場所まで移動していく1年生たち。

ちょっと聞いてみました。

校長「1年生のみんな、これから何するの?」

1年生たち「大玉送り!」

校長「大玉送りってどうやるの?」

1年生A「知らな~い。」

1年生B「保育園のときにやったから知ってる!」

人生経験の差が出るようです。(笑)

6年生にも聞いてみました。

校長「低学年のときに大玉送りってやってた?」

6年生A「やってなかったです。コロナの影響かな?」

校長「ということは、大玉送りをするのって初めて?」

6年生たち「はい!」

6年生B「うぉ~、激熱~!」

気合が入ります。

運動会の定番中の定番である大玉送りも、コロナ禍を経て子供たちにとっては歴史的競技になっているようです。

大玉をコントロールするのは、応援団の「大玉送り担当」の児童です。

号砲とともに、赤白、同時にスタート!

1~3年生は、大玉を列の間で転がして運びます。

4年生以上は、大玉を頭上で運びます。

3年生から4年生への切り替えが勝負の大きなポイントになりそうです。

おっと、赤組がコースアウト!

やはり、地面から頭上に大玉を持ち上げるところが難しいようです。

勢いよく大玉が空中に上がってしまう場面も。

練習では、2回戦とも白組が勝利!

本番はどうなりますか・・・

全体の最後の競技ですので、優勝の行方に大きな影響を及ぼす大玉送り。

盛り上がりそうです。

続いて、応援団が出てきました。

「八小へのエール動画」の撮影のためです。

応援団担当教員「みなさん、潤徳小と八小の運動会の日が同じことは知っていますか?」

子供たちから「え~!」という驚きの声が上がります。

応援団担当教員「2学期から、八小とのコラボを始めているので、八小の子たちに『運動会頑張ろう』というエールを送って、動画をプレゼントしたいと思います。」

低学年の子供たちを中心に、「はい!」という声が聞こえてきます。

素直な本校の子供たちです。

赤組白組応援団長「これから、八小への応援を始める!三三七拍子、いくぞ~!」

全校児童「オ~ッ!」

応援団「勝つぞ!」

全校児童「オ~ッ!」

応援団「勝つぞ!」

全校児童「オ~ッ!」

応援団「八小、勝つぞ!」

全校児童「オ~ッ!」

応援団「優勝!」

全校児童「オ~ッ!」

応援団「優勝!」

全校児童「オ~ッ!」

応援団「八小、優勝!」

全校児童「オ~ッ!」

赤組白組応援団長「八小のみなさん、頑張りましょう!」

全校児童「オ~ッ!」

全力で八小の応援をすることができました。

本校からのエールで、八小の運動会も大成功してほしいものです。【校長】

(単なる偶然ですが、今日は、八小も全校練習で大玉送りの練習をしていたようです・・・(詳しくは、こちら))

将来のノーベル賞は君の手に!

6年生が理科室に集まっています。

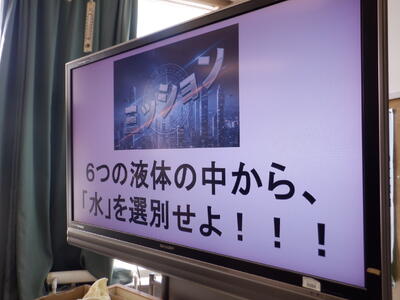

モニターには、ある「ミッション」が示されています。

担任「君たちは、この理科室に閉じ込められてしまいました。いつ出られるかは分かりません。この部屋の中には6つの液体が残されています。どうやら、1つだけが水、そして、塩酸などもあるようです。生き残るためには正確に水を選んでいかなければなりません。」

生存をかけた、6色の試験管に入った水溶液。

子供たちは、どの色の水溶液を選ぶのか・・・。

これは面白そうです。

校長「飲んじゃえばいいんじゃない?おいしい水だよ、きっと。」

6年生A「ダメだよ。塩酸飲んだら死んじゃうよ!」

校長「きっと、青い試験管のが水だよ。水といえば青でしょ。今日の占いのラッキーカラーも青だったし。」

6年生たち「・・・」

非科学的な校長は相手にされません。

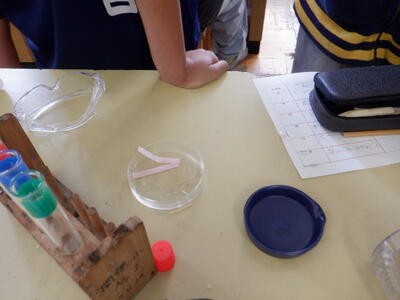

理科の実験で大事なのは予想を立てること。

どうすれば検証できるか班内で相談しながら、実験手順や予想などをワークシートに書き込みます。

校長「赤組を代表する立場とすれば、やっぱり、水の入った試験管は赤だよねぇ?」

赤組応援団長「え・・・。」

運動会と実験は別なようです。(笑)

子供たちは、水溶液を判別するための様々な方法を考えていきます。

理科の授業でも「子供たちがつくる学校プロジェクト」なわけです。

子供たちの考えを生かして実験すると言っても、安全への配慮は必要です。

本校では、大学でも教鞭をとる専門性の高い「理科観察実験アシスタント」を任用しています。

実験にあたっての留意点などについて、担任に代わり、子供たちに説明します。

いざ、実験開始です。

まずは、においをかぎ始める班があります。

「理科観察実験アシスタント」からは、直接、試験管からにおいをかがず、手で仰ぎながらかぐように注意を受けていたので、そのとおりに実験を進めています。

6年生B「緑がにおうなぁ・・・。」

何か、犯人探しをしているようです。

見た目も大事・・・

と言いたいところですが、どれも無色透明です。

そう簡単に生き残ることはできません。(笑)

熱する、冷やすなど、実験の幅を広げていきます。

蒸発させたら、白い結晶が残る水溶液もありました。

どうやら、これは水ではないようです。

出ました、リトマス試験紙!

水は中性だということが分かっていれば、この実験も判別に役立ちそうです。

こうして、様々な実験を通して絞り込み、水の入った試験管を特定していきます。

今日、無事に家に帰りつけば、ミッションをクリアして生き残ったということでしょう。(笑)

今週は「ノーベル・ウイーク」。

ノーベル生理学・医学賞を坂口 志文先生が、ノーベル化学賞を北川 進先生が受賞されるなど、日本人の受賞が続き、大変誇らしく感じます。

科学の発展の基礎は「好奇心」です。

小学校段階で様々な知的好奇心を満たす体験をすることが将来の大発見につながるかもしれません。

今回の実験がその第1歩・・・かな?【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)