文字

背景

行間

日誌

5年生 社会科見学②

味の素では、雨に濡れないようにバスをギリギリにつけてくださったり、傘をさしてくださったりしました。お心遣いありがとうございました。

ニュースパークに到着し、お昼ご飯です。

味の素で食べ物の話をたくさん伺ったのでお腹ペコペコの様子です。

集合写真を撮り、見学が始まります。

5年生 社会科見学①

本日5年生は、社会科見学です。

昨日あたりから5年の先生方からは、台風の影響がどれくらいあるかやきもきしている姿が見られました。

保護者の皆様、そして子供たちもそうだったのではないでしょうか。

が、しかし予定通りに出発いたしました。

まずは、最初の目的地「味の素川崎工場」へ向かいます。

渋滞に巻き込まれてしまいましたが、あるバスの中では

係活動が始まりました。なんと、その係は「Birthday係」今日、誕生日の子をバスの中でお祝いです。プレゼントは「とびっきりのスマイル」だそうです。

味の素が旨味の素からできていること。

工場では、どのような作業をしているかなどを学びました。撮影NGの場所が多々あり数枚の写真(付き添いしたクラスのみ)となってしまいました。

本来なら、ひとつの記事でまとめるところですが、5年生はこの雨の中どうしてるかしらと、思われてる方がいらっしゃると思うので、小分けにお伝えしていきたいと思います。

ニュースパークに向かってます。

【潤八】八小を迎える会!

今週から本格始動した「潤八なかよし大作戦」。

さらに充実させるために必要なことは、両校の教職員が仲良くなること。

どんなに子供たちが素晴らしいアイデアを出しても、それをつなぐのは両校の教職員です。

互いに身近な関係になることが大事です。

そこで、八小の船山校長先生と相談し、両校の教職員が仲良くなるためのイベントを設けることにしました。

互いに忙しいので、以前の山都町立潤徳小学校の交流のときと同じように(詳しくは、こちら)、オンラインでの自己紹介を行うことを考えましたが、船山校長先生から両校の教職員の直接交流の提案をいただき、八小の教職員の方々が本校に来てくださることになりました。

こういうことがあると、ノリのよい本校の教職員。

花のアーチを出し、本校の準テーマソングとも言える「マツケンサンバ」の曲を流して、踊りながら八小の教職員の方々を迎えます。

「1年生を迎える会」のVTRを見ているようです。 (詳しくは、こちら)

まずは、両校を代表して、潤徳小校長からの挨拶です。

メインイベントは、本校の特別活動部の教員が準備した「くじ引き自己紹介」です。

「夏休みに行ったところ」、「子供のころの夢」、「学生時代の部活動」・・・などがルーレット方式で示され、そのお題に沿った自己紹介を行います。

低学年、中学年、高学年、特別支援学級、専科といったグループに分かれ、いきなり示されるお題に戸惑いながらもアドリブいっぱいの自己紹介が各グループで行われ、大きな笑い声が随所であがっていました。

最後のまとめは、八小の船山校長先生に行っていただきました。

会が終わっても、あちらこちらで話し込む両校の教職員が見られ、具体的な交流の話題も出ていたようです。

短時間でしたが、「仲間意識」が高まった時間になりました。(八小の教職員から見た交流の様子は、こちら)【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度 第3回たて割り班活動

今日は、2学期最初のたて割り班活動の日です。

今回のたて割り班活動からちょっと変わったところがあります。

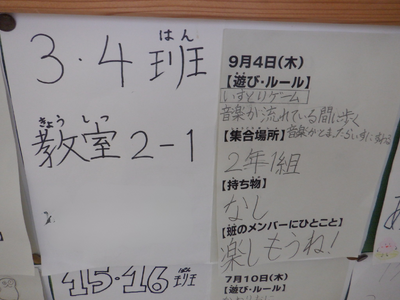

それは、「たて割り掲示板」の活用です。

子供たちがよく通る校長室の前の掲示板に、各たて割りでどんなことをして遊ぶのか、持ち物は何かなどの連絡を貼るようにしたのです。

今日は、たて割り班活動がある日なので、多くの子が「たて割り掲示板」の前に来て、遊びの確認を行っていました。

給食が終わり、準備が整うと、放送委員から移動の指示の放送が流れます。

5年生たちは、1年生の教室に迎えに行き、手をつないで一緒に活動場所まで行きます。

今日は、台風15号の影響で厚い雲が垂れ込めています。

そのため、直射日光が遮られ、久々に「酷暑」から解放されました。

ようやく、たて割り遊びも校庭で行うことができます。

1学期後半からずっと、暑さのため、昼は校外で活動できませんでした。

本当に久し振りに昼休みの時間に外遊びです。

「だるまさんが転んだ」です。

鬼に気付かれないよう、石像のように固まっています。

ドッジボールは、高学年は低学年に優しくボールを投げてあげていました。

半分の班は、室内遊びです。

どの教室からも大きな笑い声や歓声が上がっていました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】第1回運動会実行委員会

1学期末の臨時全校朝会で募集告知のあった(詳しくは、こちら)「運動会実行委員」による初めての会議、「第1回運動会実行委員会」が本日の中休みに開催されました。

本校では、一昨年の「日野市市制60周年 開校150周年記念運動会」以来、「子供たちがつくる運動会」にこだわって取組を進めていますが、今回の大きな目玉は、運動会実行委員を1年生から募集したことです。

運動会実行委員会形式は、これまでも取り入れていますが、全学年を構成員とすることは初めてです。

低・中学年の意見も取り入れて、より全校を巻き込んだ「子供たちがつくる学校プロジェクト」にしていこうというねらいです。

5・6年生の実行委員たちは、事前に集まり、委員長、副委員長、書記等の役割を決めています。

そのため、進行は、役員の子たちが行っていきます。

初めて上級生のいる公式会議に参加し、緊張気味の1年生委員たち。

手元には、「マル秘」資料が配られています。

いったい何が書いてあるのか・・・

部外秘なので明かせません。(笑)

今日は1回目ですので、「運動会でやってみたいこと」のアイデアを出します。

いきなりは難しいので、各学年の委員たちでまず相談します。

心配で見に来た各学年の担任たちも話し合いの支援を行います。

出されたアイデアを具現化したり、全校のスローガンを考えたりと、実行委員たちのやるべきことはたくさんあります。

初回から、進行は5・6年生の役員たちが全て行い、教員は一切口を出しませんでした。

「子供たちがつくる」ことにこだわって、また1つ進化した運動会を目指します。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)