文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】新しく本校に着任した教職員について深掘り!

今朝は、集会委員会によるリモートによる児童集会が行われました。

集会委員会では、6/6にドッキリ集会を行っていますが(詳しくは、こちら)、今朝は、年間計画で予定されていた集会です。

しかし、先日のドッキリ集会と今朝の児童集会は連動しています。

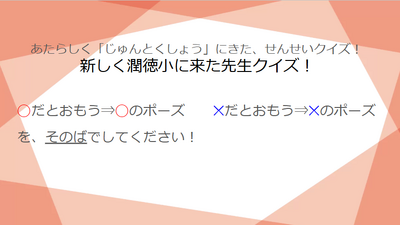

ドッキリ集会は「新しく着任した教職員の名前を覚える」こと、今朝の児童集会は「新しく着任した教職員のプロフィールを知る」ことが目的になっています。

そろそろ着任して3か月になる教職員のことをもっと身近に感じてもらおうということです。

今朝の集会の生中継場所は4-1からです。

教室前の廊下で、担当の集会委員たちは最終リハーサルを行います。

いよいよ本番です。

第1問は「校長先生の好きな給食は『カレー』である、○か×か」

というもの。

「新しい教職員じゃないし・・・」、「ほとんどの子は校長がカレーを好きなことは知ってるし・・・」

本人からすると、ツッコミたくなるところですが、子供たちは全く気にしていないようです。

中継会場の4-1の子供たちも当然のように「○」ポーズ。

集会委員「正解は、○です。『潤徳カレー』はおいしいですよね。」

4-1の子たち「イェー!」

喜ぶ4-1の子たち。

他の学級からも歓声が聞こえてきます。

4-1児童A「でも、校長先生、給食は何でも好きって言ってたような・・・」

さすが、入学以来、校長と生活を共にしてきた4年生、よく知っています。(笑)

教職員のプライベートに関する内容もあるのでどんなクイズだったかは公開できないのですが、趣味や好きな動物、得意な勉強など、様々な観点から新しい教職員のことが紹介されていました。

各学級では、○×で大盛り上がり。

今朝も朝から楽しい時間になりました。

集会終了時には、なぜか、集会委員会の子たちより「バイバーイ」と手を振る4-1の子供たち。

自分たちも運営側でいるつもりだったようです。(笑)

こうしたクイズをきっかけに、自分の学級以外の教職員とも仲良くなってほしいものです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「年越し企画」が実現、「第1回ウリサク祭り」!!

本校の学校運営の柱「子供たちがつくる学校プロジェクト」が始まったのは、開校150周年の取組を行っていたときですから、今年度で3年目を迎えています。

当時の代表委員、そして現在の児童会本部役員や「中央委員会」のメンバーが、よりよい学校をつくるため、その熱い思いを脈々と受け継いできました。

実は、昨年度の「中央委員会」のメンバーが、各委員会のキャラクターを決め、様々な場面で活躍できるようにできないかという企画を立て、実際に、いくつかの委員会はキャラデザインを始めていたのですが、主要メンバーの6年生たちは卒業。

残念ながら「没企画」になろうとしていました。

しかし、今年度の新しい「中央委員会」のメンバーが議論を重ねる中で、このお蔵入りしそうだった企画の復活を提案し、リニューアルした「第1回ウリサク祭り」(ウリサクとは、本校の元祖オリジナルキャラクター、ウリーとサクラモチを表します)として、キャラクター総選挙を行うこととなりました。(写真は、5月の「中央委員会」の様子)

一大イベントですから、「企画書」は担当教員だけでなく、「校長決裁」を得るまでの公式なものとしました。(詳しくは、こちら)

そして、2か月近くの準備期間をとり、満を持して、今朝の臨時児童集会を迎えました。

集会開始前に全員多目的室に集まった「中央委員会」のメンバー。

朝の児童集会のスタッフがこれだけいるわけですから、「第1回ウリサク祭り」の重要さが分かります。

オンラインによる「第1回ウリサク祭り」、スタート!

次々に発言者が変わります。壮観です。

まず、「ウリサク祭り」とは何か、という説明から始まります。

本企画は、簡単に言うと、某アイドルグループの「総選挙」イメージです。

選挙期間中、各委員会のキャラクターの宣伝活動を行い、投票による人気投票を行おうというものです。

そのうえで、各委員会が議論を重ねて決定したキャラクター紹介が行われます。

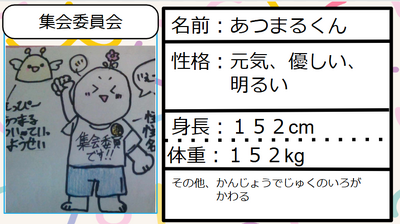

まずは、集会委員会の「あつまるくん」

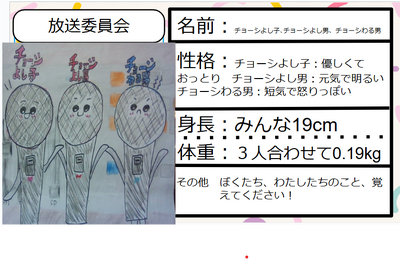

放送委員会「チョーシよし子 チョーシよし男 チョーシわる男」

体育委員会「たまお」

いつもながら、本校の臨時児童集会は、年間計画にはなく、「ゲリラ的」に行われますから、特に低学年にとっては、「何事が起こったか」という感じで見始めていますが、すぐにキャラキター紹介と分かり、「かわいい!」などと声が上がっています。

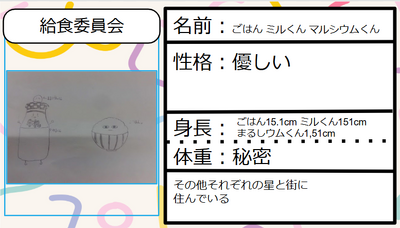

給食委員会「ごはん ミルくん マルシウムくん」

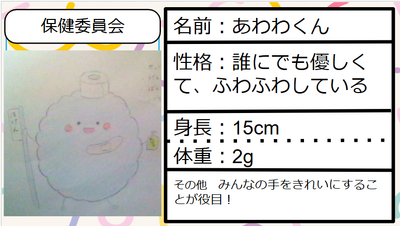

保健委員会「あわわくん」

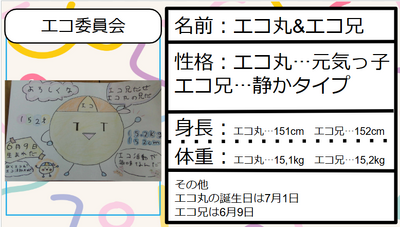

エコ委員会「エコ丸&エコ兄」

「エコ丸」は昨年度からデビューしており、校内の認知度も高いですが、今回、「エコ兄」を引き連れて「第1回ウリサク祭り」に参戦です!

各委員会のキャラクター紹介では、1票でも多く入れてもらおうと、キャラ設定の説明にも力が入ります。

中には、「声優モード」で、キャラになりきって紹介する委員会も(笑)

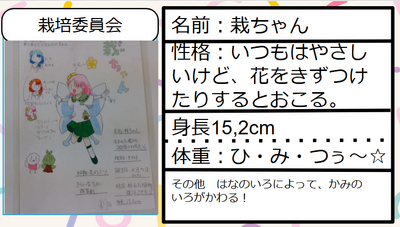

栽培委員会「栽ちゃん」

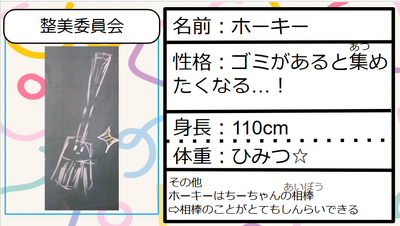

整美委員会「ホーキー」

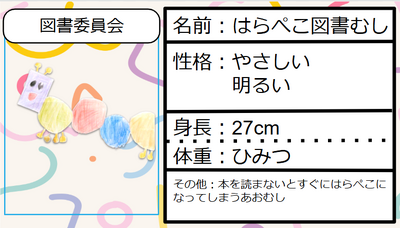

図書委員会「はらぺこ図書むし」

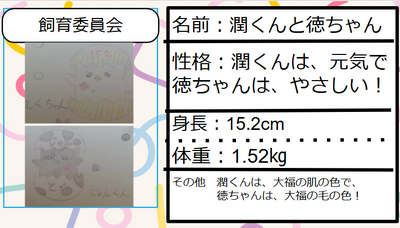

飼育委員会「潤くんと徳ちゃん」

高学年の場合、出てきたキャラクターを誰が描いたか、ある程度情報が広まっています。

そのため、キャラクターが出てくるたびに応援で盛り上がります。

臨時児童集会終了後、早速、各委員会のキャラクターが校長室横の掲示板に貼られます。

「投票箱」も設置です。

子供たちは、集会後に配られた投票用紙を使って投票します。(7/2まで)

朝、校内を回っていると、話題沸騰です。

校長「で、誰に入れるの?」

4年生A「難しいなぁ・・・まだ決めてないよ。」

3年生A「あわわくん!かわいいもん!」

2年生A「誰にする?」

2年生B「たまお!」

2年生C「後で、校長室のところを見に行こうか?」

今日の中休みは残念ながら雨のため、室内で過ごします。

そのこともあり、一瞬で校長室横の掲示板は新キャラクターを見に来る子供たちで黒山の人だかり。

「潤徳小デジタルサイネード」では臨時児童集会の録画を繰り返し流しているので、改めて見ている子たちもいます。

5年生A「ホーキーにしてよ!」

5年生B「栽ちゃんでしょ!!」

ちょっと言い合いになっている場面も・・・

早くも投票している子たちもいます。

選挙戦は始まったばかりなので、各政党(委員会)の話をもっと聞いてから投票したらいいのに・・・

まぁ、「期日前投票」は認められているので、個人の自由ですが。

というわけで、大人は参院選、潤徳小の児童は「第1回ウリサク祭り」で真剣に投票します。

第1回総選挙で見事「センター」を勝ち取るのはどのキャラクターになるでしょうか。【校長】

【潤ファミ】潤徳ファンミーティング臨時会(6月24日)

今年度からコミュニティ・スクールとして新たな活動を始めた本校。

その中心的役割を果たすのは「潤徳小学校コミュニティ・スクール委員会」の9名の委員の方々ですが、名称が堅苦しいとの協議から、「潤徳ファンミーティング」(潤ファミ)とのネーミングにし、委員の方々も「店員」として様々な活動をしています。

今日の午後、完全オンラインの形式で臨時会を開催しました。

潤ファミの会議は年間計画に位置付けた「定例会」と随時行う「臨時会」で構成されています。

定例会はオンライン+対面の形式で、臨時会は完全オンラインの形式で行うようにしています。

昨年度までの学校評議員制度との大きな違いは、内容はもちろんのこと、できるだけIT化を図るということにもあります。

各店員の日常の情報交換はメール等で行っていますし、会議もオンラインで行ううえに録画も行い、参加できなかった店員の方も別途閲覧し、意見等があればメールなどで互いに知らせ合うようにしています。

今回の臨時会は、今後の活動についての検討を行うとともに、これまで本校で活動を行っているJSP(潤徳サポートパートナーズ)との役割分担の整理を行うことが議題です。

そこで、JSPのサポートセンター長にもゲストとして参加していただき、店員の方々との意見交換を行いました。

本校の保護者の方々からも「JSPと潤ファミの違いが分かりにくい」とのご意見をいただくことがあります。

両組織とも、本校を盛り上げたいという意識で活動していることは同じですし、店員とJSPのサポートメンバーが一部重なっていることもありますので、互いに協力しながら、役割分担をしていこうと今後も協議を継続していくことになりました。

さらに、今後、潤ファミとして取り組んでいきたい内容について、各店員から熱のこもったプレゼンが行われました。

JSPにしろ潤ファミにしろ、「大人がつくる学校プロジェクト」ということになりますから、本校がよりよい方向に進んでいくためにご協力いただけるとありがたいと思います。【校長】

6年生 日光移動教室 羽生PA

羽生PAを出発いたします。

日光との暑さの違いに驚きを隠せません。

日光移動教室 日光出発いたします

ただいまより日光を後にします。

予定では、15時30分くらいに潤徳小学校到着予定ですが、再度PA等でお知らせいたします。

(2016年4月から2018年3月まで)