文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室17

現在進行系と、今日の出来事が混じり大変申し訳ございませんが…

源泉散策からハイキング風景をお伝えさせてください。

「あっつ。と思ったけど…そーでもなかった。」

とても爽やかな空気の中、ハイキングに出発しました。

湯滝です。水量があります。

「思ったよりも水が冷た〜い。」

木道をどんどん進むと

こんな素晴らしい景気が広がります。

こんなに天気に恵まれたのは、私は初めてです。

華厳の滝も絶景

本当に天候に恵まれた1日でした。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室16

夕ご飯が始まりました!

今日は、すき焼き〜!!いいお肉〜!!

いただきま〜す!!

お昼が早い時間だったので、食欲マシマシです。

食レポも入ります。

フェイントもありです。

先生にも容赦なく突然きます。

すき焼きのタンパク質と〜

豆腐の植物性タンパク質とで〜

「マッスゥ〜!!!」

これから、熱い日光の夜が始まります。

もうすぐ、学年レクです。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室15

ただいまの時刻は…

16時30分

お楽しみがたくさん続く中でも

上位楽しみ時間に入ると思われる

お土産&お風呂タイムが遂行されております。

時間までは、中に入れません。

かごをもらって、準備します。

いよいよ、入店の前に担任から諸注意を受けます。

1番重い言葉は…

「買った後は、自己責任です。無くしても何ともしてあげられません。」

そうなんです…毎年と言っていいほど「なくなりました事件」が起こります。

それが、なぜか…諸説ありますが…その一説を後ほどご紹介いたします。

さぁ。いよいよ始まりました。

キーホルダーが人気のようです。

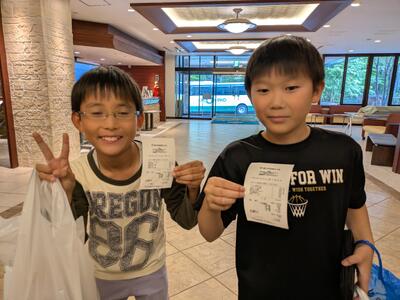

お小遣いは、3000円

ぴったり賞です!!

お風呂タイムの子もいます。

「今日は、昨日よりゆっくり入ったぁ。」

昨日よりも今日!!慣れるのが早いです。

湯上がりの

湧き水は、人気エリアです。

そして…

お風呂&お買い物に行っていて空いている部屋がチラリと見えました。

もちろん全部屋ではありませんが、このような状態のお部屋も…

それは、無くなるよ〜。の原因の一つです。

いいんです!健康で帰れれば(笑)

靴下が片方なくても怒らないであげてください。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室14

順不同になりますが

朝の様子をお伝えさせていただきます。

起床は、6時30分でしたが…すっかり着替えおわっているグループもちらほら(笑)

朝の会がホテルの駐車場で行われます。

にこにこ日光ニッコニコをスローガンとする今年の6年生は、朝の会も一味違います。

司会から

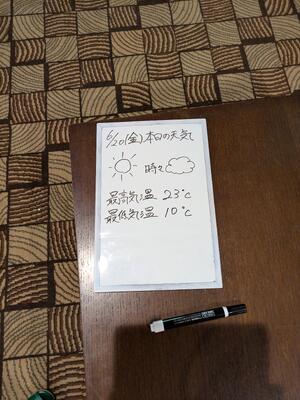

「ひじかたさ〜ん。あつジロ〜。」と、呼ばれるとお天気お嬢さんと、あつジロ〜の登場!!

今日の天気予報を、伝えてくれました。

司会「テーマソングである最高到達点を歌います。」「が!!歌うだけではありません。歌が止まったら、じゃんけんをしてください。1番最後まで残った人が今日のラッキーガール、ラッキーボーイです!」

まだまだ、続く「6年生がつくる日光プロジェクト」です。

どんどん少なくなっていきます。

そして〜みんな注目の最終戦を征したラッキーさんは〜!!

この方です!

チョキで勝ち続けたから〜と、

チョキポーズを決めてくれました。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度日光移動教室13

順不同になり、申し訳ございません。

学年写真を撮り、ただいま昼食とり終わりました。

こちらは、日差しはありますが日陰は心地のよい風が吹き、気持ちがいいです!

これから、午後の行程に向かいます。

(2016年4月から2018年3月まで)