文字

背景

行間

日誌

ごみ処理について知る

社会科で、水道の学習に続き、「ごみの処理と再利用」の学習を進める4年生。

今日は、「日野市クリーンセンタープラスチック類資源化施設(以下、クリーンセンター)」と「浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設(以下、可燃ごみ処理施設)」の見学を行いました。

学校からは徒歩圏内にある施設なのですが、市からバスの補助が出るため、ちょっと早めに集合し、バスに乗って移動します。

暑くなりそうなので、熱中症対策としてもありがたいです。

校長は、校内対応を終えてから合流したため、すでに2組グループ(クリーンセンター)と1・3組グループ(可燃ごみ処理施設)に分かれた後でした。

校長は、2組グループで話を聞きました。

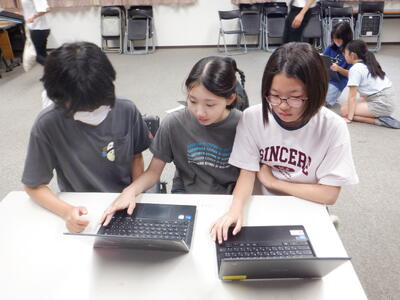

ごみの資源化について細かい説明を受けている2組グループの子たちです。

手作業での分別が必要なところもあります。針などが入っていて、大変危険なときもあるそうです。

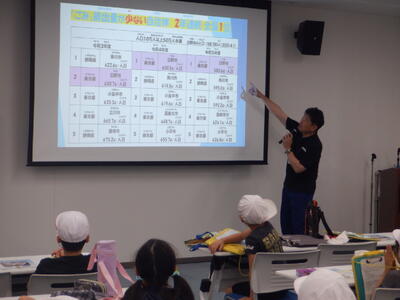

スライドを使ったまとめの話では、日野市は、ごみの排出量が少ない自治体として、2年連続1位であるとの紹介がありました。(人口10~50万人の自治体対象)

大変誇らしいことです。

係員の方からは、ごみ減量には「5R」が大事であるとの説明がありました。

Refuse(発生回避)

Reduce(発生抑制)

Reuse(再使用)

Return(返却)

Recycle(再生利用)

全国1位の座を守るためには、子供たちだけでなく、潤徳ファンの方々のご協力が必須です!

クリーンセンターから歩いて、可燃ごみ処理施設に移動します。

先に見学していた1・3組グループと入れ替えです。

校長「ごみを減らすぞ~!」

4-1の子供たち「おーっ!」

週明けからノリのよい子供たち。

令和2年に竣工した可燃ごみ処理施設。

内部はとてもきれいです。

「プラットホーム」で、各市(日野市、国分寺市、小金井市)から運ばれてきたごみが投入されます。

ちょうど、3市の収集車が揃う場面もありました。

思わず、日野市の収集車(緑色)に「日野市、頑張れ~!」との声が掛かります。

担当の方も子供たちが見学しているのに気付いてくれて、収集車の中から手を振ってくださいました。

「ごみピット」に集められたごみを、クレーンで攪拌(かくはん)するところを見学します。

1回5トンものごみを吊り上げることができるそうです。

ごみピット内の臭いは凄まじく、下着の中まで臭いがこもるくらいなのだそうです。

ごみ袋を破り、できるだけ水分が少ない状態にするためにも、攪拌作業は欠かせません。

焼却炉の中は、850℃以上になっているそうです。

もちろん、直接見ることはできないので、ライブカメラの映像で、ごみが燃えているところを見学します。

最新式の設備で、煙突からの排煙も基準を大幅に下回り、ほぼ無害化されているとのことでした。

(白煙や黒煙に見えるのは、ほぼ水蒸気だそうです。)

これから学習を進めるうえで、たくさんの発見をすることができました。

関係者の皆様、どうもありがとうございました。【校長】

水泳指導、開始!

今日の10時現在、気温、水温とも25℃。

水泳指導を行う目安の数値は超えているものの、ちょっと肌寒さを感じるくらいのコンディションです。

そんな中、3・4時間目、全学年のトップを切って、3年生がプール開きに臨みました。

水泳の授業は楽しい半面、事故が起きれば生命に関わる危ない内容でもあります。

指導する教員は、約1年ぶりのプールですから、基本的なことを丁寧に説明します。

バディを組んで、確実に人数確認を行います。

体操を入念に行い、準備を整えます。

しかし・・・

3年生女子たち「この後は、『地獄のシャワー』だよね・・・。」

子供たちが勝手に呼称している「地獄のシャワー」で、入水前に体を丁寧に洗います。

絶叫が響きます。

ご近所の皆様、すみません。。。

3年生たち「気持ちいい~!」

久し振りのプールに、子供たちは大はしゃぎ。

水に浮かぶ感覚を確かめていました。

しかし、水泳の授業が終わると、

3年生たち「校長先生、寒~い!」

と言って、タオルにくるまりながら戻ってくる子供たち。

「生姜の日の給食」で温まってください。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員会紹介集会③

今朝は、今年度2回目の委員会紹介集会がリモートで行われました。

今回も、児童会本部役員の力を借りず、各委員会の発表担当の6年生たちだけで進行します。

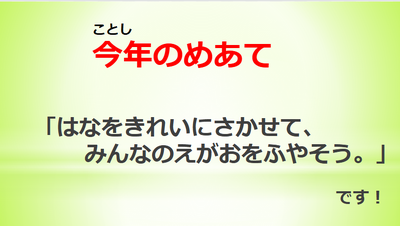

開会の宣言も含め、最初は栽培委員会からの発表です。

今年のめあての説明がありました。

お花を通じての「笑顔招福」、とてもステキです。

静かに話を聞いている3年生たち。

花壇の花を大切にする優しい子たちに育ってほしいものです。

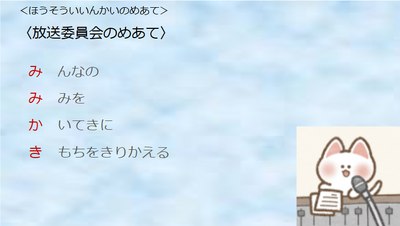

続いて、放送委員会からの発表です。

放送委員会の今年度のめあては、「み・み・か・き」とのことです。

魅力的な放送で、リスナーの耳をとりこにしてほしいと思います。

6年生たちも、仲間の発表をしっかりと聞いています。

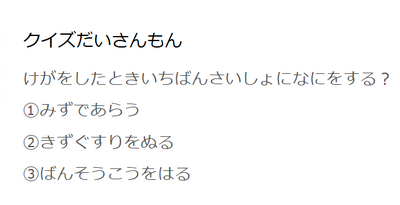

最後は、保健委員会です。

保健委員会から出されたクイズの中には、ケガをしたときの対応に関する問題がありました。

休み時間などで転んで、泣きながら保健室に来室する子がいますが、服やケガをした場所が砂まみれになっていることがあります。

痛くて、びっくりしてしまうこともあるでしょうが、まずは冷静になり、患部を水で洗うことを意識してほしいものです。

最後は、発表者全員で「ばいば~い!」と手を振って、発表終了です。

生中継が終わった後は、全員で集まり、担当教員の話を聞きながら振り返りをします。

日光移動教室前の準備で忙しい6年生たちですが、しっかりと発表を行い、頑張っていました。

それにしても、たまたまですが、今回の発表者は全員が女子・・・。

昨日、「日本の男女平等指数が118位(参加協力国148か国)で、G7では最低」とのニュースが流れていましたが、本校では女性活躍が進んでいるようです。(笑)【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】たてわり班活動

今年度初めての「たてわり班活動」が行われました。

6年生は、この日のために班のメンバーが楽しめる活動を考えていました。

5年生は、1年生を迎えに行きます。迎えにきてもらった1年生も嬉しそうです。

今日が第1回目ということでどの班も「自己紹介」がミッションです。しかし、本校の6年生は「子供たちがつくる」を実践するために自己紹介も一工夫されていました。

じゃんけん列車型

好きな物を紹介する型(名前だけでなく好きなものも言ってね♡)

いすとりゲーム型(椅子に座れなかった子は、自己紹介してね♡)

なんでもバスケット型(名前に「あ」がつく人~♡)

初めてのたてわり班なので低学年は、自己紹介を言えずに困っている様子の子もいます。

しかし、ここは6年生がしっかりとフォローしてくれます。

6年生司会「自己紹介をしてください。好きなものを一緒にお願いいします。」

低「・・・」

6年生フォロー「名前を言えばいいよ」

低「○○ ○○です。・・・」

高学年フォロー「好きな食べ物でいいよ。好きな食べ物は?」

低「好きな食べ物はぶどうです。」

とても的確なフォローで素晴らしいです。

最後にがんばった6年生にインタビューをしてみました。

副「初めてのたてわり班活動を終えてどうでしたか。」

6年生「みんなが楽しそうにしてくれて嬉しかったです。」

6年生「リアクションが薄くてどうしようと思ったこともあったけど、最後は楽しそうにしてくれたのでよかったです。」

本校のたてわり班活動は、どの代も6年生が大活躍します。それは、1年生の頃から6年生を見て育ったからだと感じます。次は自分たちの番だと昨年度の6年生からバトンを受けとった現6年生。次は、どんな遊びを考えてくれるか楽しみです。

小中交流会(三沢中学校)

今日は、午前授業です。

児童下校後、教員は何をしているかというと、全員、三沢中学校に出かけました。

「小中交流会」に参加するためです。

「小中交流会」は、卒業生が三沢中に進学する本校、日野八小、七生緑小の関係教員が三沢中に集まり、生徒の授業の様子を参観し、グループごとに小中合同で協議を行うものです。

これにより、小中及び小学校相互の教育活動を知り、具体的な連携の取組を進めたり、小学生が中学校へ進学する際のギャップを少なくしたりすることをねらいとしています。(日野三中との小中交流会は6/17に行われ、本校からも一部の教員が参加します。)

まずは、5時間目の授業を参観します。

1~3年生の全クラス公開なので、小学校の教員も学年や教科等の一覧表を見ながら参観しています。

本校の昨年度の6年生担任たちも、直近の卒業生である中1の生徒の授業を心配そうな表情で見ています。

もちろん、生徒側も旧担任の登場に色めき立ちます。

若干、授業に集中できなくなってしまうので、小学校側としては授業をしている中学校の先生方に申し訳ない感じもします。

校長も、各学年で「あ、校長先生来たよ。」と生徒たちがひそひそ話しているのを聞き、うれしいやら、授業に集中してほしいやら、複雑な気持ちになります。

昨年度まで本校のホームページにたびたび登場していた子供たちも、中学校の生徒になってしまうと自由に撮影できなくなってしまうので、授業の様子をお伝えできないのは、ちょっと寂しい気もします。

生徒の下校後は、各校の教員が教科ごとにグループを組み、協議や情報交換等を行いました。

生徒の情報交換や指導方法等の意見交流をすることで有意義な時間になりました。

最後は、各校の校長からも集まった4校の教員に対し、小中連携の重要性などについて話をしました。

同じ地域で指導にあたる教員たちが、校種等の違いを越え、9年間で「ひのっ子」を育てる意識を共有することが大切であると改めて感じました。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)