文字

背景

行間

日誌

令和6年度日光移動教室(6年)12

21時になり、室長会議が開かれ、明日の予定などを確認します。

この後は就寝準備です。

消灯1分前。

一応布団にもぐっていますが・・・。

21時50分。消灯時刻から20分間過ぎました。

廊下に出ている子は誰もいませんが・・・

足音を忍ばせて、子供たちの部屋の前に行ってみると、ヒソヒソ話が聞こえる部屋もあります。

明日は、好天ならハイキングを行います。

早めの就寝で、しっかりと休んでおくことが大事です。

明日もよい日になりますように!【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)11

夕食後は、班ごとに順番にお風呂に入りながら、部屋で自由行動になります。

子供たちにとって、一番うれしい時間なはずです。

露天風呂付きの硫黄泉。

温泉好きにはたまりません。

脱衣所でくつろぐ子供たち。

校長「やっぱり、温泉はいいでしょ?」

6年生たち「いいんだけど、卵の腐ったみたいな臭いがなぁ・・・」

まだまだお子様です。この硫黄の臭いがたまらないのに(笑)

廊下には「日光白根湧水」を飲むことができる場所があります。

風呂上がりの一杯は格別です。

部屋では、思い思いに過ごします。

「人狼」で遊ぶ子供たち。

中には、担任と延々と「女子トーク」を繰り広げる班も。

どの班ものんびり過ごして楽しそうです。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)10

遅めのお昼、遅めのおやつ(アイスクリーム)でしたが、夕食の時間は18時からで変わらず、早めの夕食となります。

今日は、昼食が遅くなり、全体での「いただきます」ができなかったので、昼食担当と夕食担当の食事係の児童が合同で、今日の感想を述べ、「いただきます」をしました。

食事係A「私は、華厳の滝の水が、あまりにもチョロチョロなのでびっくりしました。」

全員、苦笑いです。

しかし、早めの夕食にもかかわらず、ご飯やスープのお替わりをする子が列を作っていました。

その理由は、豪華な食事!

メインのホイル包み焼きのハンバーグは、アルミホイルを開けると湯気が立つ、熱々の料理です。

これは、ご飯が進みます。

そして、食後には、冷たいアイスクリームが別途配られます。

あれ?2時間前には、光徳牧場でアイスクリームを食べていたような・・・。

別腹なので、誰も文句を言いません(笑)【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)9

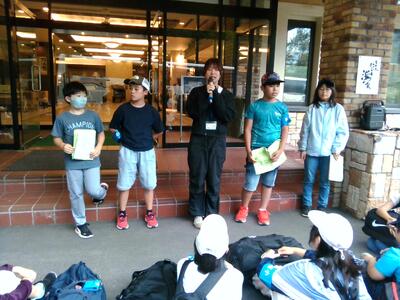

今日からの宿泊先の奥日光高原ホテルに着きました。

玄関前で開校式です。

「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)を特色としている本校。

開校式では、今回も引率補助をしている2名の臨時補助員の大学生が全体指示を行います。

ホテルのフロント部長の方から、ごあいさつをいただきました。

これからお世話になります。

6年生A「うわぁ、すごいホテルだなぁ・・・。」

期待の膨らむ子供たちです。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)8

光徳牧場に着きました。

ここでは、アイスクリームを食べるのが目的です。

おやつ代わりのアイスクリームになります。

校長「去年の八ヶ岳移動教室のソフトクリームとどっちがおいしい?」

6年生たち「こっち!」

校長「え、八ヶ岳では、あれだけおいしいって言ってたじゃない?」

6年生たち「うーん、もう忘れちゃったよ。」

・・・そんなはずはありません。(詳しくは、こちら)【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)7

日光観光のハイライト、華厳の滝に到着!

ワクワクして、滝までのエレベーターに乗ります。

轟音とともに大量の水が流れ落ちる荘厳な光景は、見る者の心を打つ・・・

はずでしたが、何と今日は、チョロチョロ華厳の滝!(一応、原寸大サイズの写真にしてみましたが・・・)

かすかに水が流れるのみです。

私も何度も華厳の滝に来ていますが、こんなに水量が少ないのは初めてです。

例年より入梅が遅く、好天に恵まれたのはよかったのですが、こんなところに影響があるとは・・・。

子供たちも、滝を一目見ると、クラス写真を撮って、早々に移動していました。

どうやら、今年の6年生の宇宙一の移動教室の思い出には、残念ながら華厳の滝は入らなさそうです…

「華厳の滝」ならぬ、「華厳の崖」でした(苦笑)【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)6

戦場ヶ原の三本松園地に着きました。

遅くなりましたが、昼食です。

おなかがペコペコで、あっという間に食べてしまう子が続出です。

それにしても、たぶん、日野は暑いのでしょうね。

こちらは、上着がないと寒いくらいです。

ここでは、学年全体写真を撮りました。

男体山の山頂もくっきり見えます。

現在地の標高は、1394mです。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)5

いろは坂を通過中です。

毎年、ホームページへのアップに挑戦していますが、難所のため、写真は1枚でお許しください。【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)4

坑道に入ります。

中は暗く、坑道が使われていたときの雰囲気が残ります。

外とは違い、寒いくらいの気温です。

6年生A「秋芳洞の鍾乳洞みたい。」

トロッコを降りると、展示が続きます。

しっかり展示を見学するべきなのに、坑道の中を小走りで通過していった子供たち。

6年生B「あー、お化け屋敷、怖かった!」

違う、そうじゃない。

ここは、坑夫の方の苦労などを学ぶ場です…(苦笑)【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)3

途中、渋滞箇所などがあり、少し時間がかかりましたが、最初の見学場所、足尾銅山観光に着きました。

学級ごとにまとまって移動します。

トロッコ乗り場に着きました。

ちょっと、遊園地のアトラクションと勘違いしている子も…

いよいよ乗車、坑道に向かいます。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)