文字

背景

行間

日誌

令和6年度日光移動教室(6年)2

予定よりかなり早く高坂SAに着きました。

全員、トイレを済ませます。

相当気温が高くなってきて、外に出ると暑いです。

バスの中も、別な意味で熱いです。

このテンション、3日間、もつかな…【校長】

令和6年度日光移動教室(6年)1

薄曇りのよい天気です。

今日から、6年生は待ちに待った日光移動教室に出かけます。

まずは出発式です。

日光移動教室実行委員が進行します。

校長からは、宇宙一の思い出を残すため、「時間泥棒」をしないこと、お世話になる方々に積極的にコミュニケーションをとることについて話しました。

出発に際しては、たくさんの方に見送っていただきました。

ありがとうございます。

これから3日間、安全に気を付けて、行ってまいります!【校長】

日光移動教室前日!

いよいよ明日から、6年生が日光移動教室に出かけます。

ということは、明日から3日間は「6年生専属校長」になり、他の学年の子と会えなくなるので、ちょっと淋しくなったため、朝、学区域を回ります。

新井橋で校長のことを見かけると駆け寄ってくる子供たち。

朝から元気をもらいます。

昨日の激しい雨が上がり、夏の朝とは思えないようなすっきりとした青空が広がっています。

この時期にしては珍しく、くっきりと富士山が見えています。

え?はっきり写っていない?

それは、校長の(学校の)カメラの性能の問題です・・・。

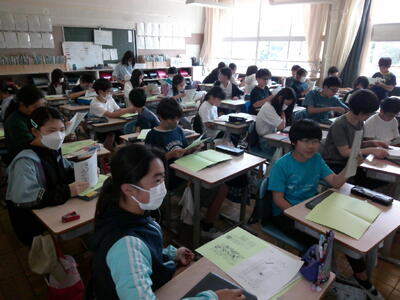

1時間目の始まる前の「潤いの時間」は、6年生の全学級、移動教室の最終確認です。

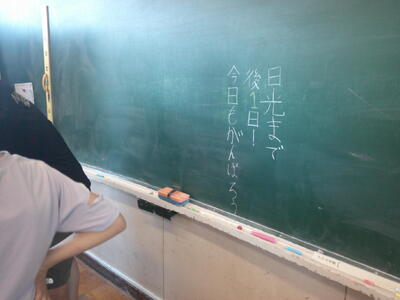

日直の児童が書いたのでしょうか。

子供たちが楽しみにしている様子が伝わってきます。

担任「昨日まで、週間予報では日光の天気は6/22は雨だったのですが、今朝になったら、晴れに変わっていました!」

(校長注:天気予報のサイトによって、違うようですが・・・(苦笑)まぁ、天気のよい方を信じることにしましょう。)

担任「きっと、1年生のおかげですね!」

実は、日頃お世話になっている6年生一人一人に対して、1年生が「お守り」を作ってプレゼントしていたのです。

1年生パワーに6年生たちもにっこりです。

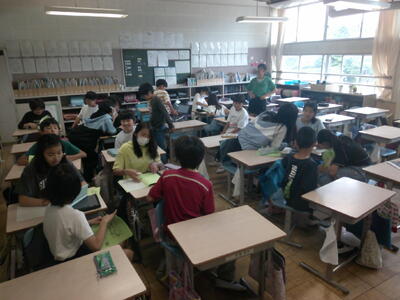

前日であっても、いつもどおりの授業が行われます。

外国語の授業に取り組む6年生たち。

「Welcome to Japan」の学習を進めています。

校長「Do you like 牛すき焼き?」

6年生たち「Yes I do!」

何と、今回の移動教室の2日目の夕食のメインは「霧降高原牛のすき焼き」!

校長も6年生たちも、関心は日光の食事に向いています(苦笑)

プールからは、3年生と1年生の子供たちの歓声が聞こえます。

青空とプールの色がとてもきれいです。

校舎に戻ると、4年生が図工の授業に取り組んでいました。

近くにいた子たちと雑談です。

校長「明日から日光移動教室だけど、6年生のお兄ちゃん、お姉ちゃんがいる子?」

何人かの子の手が挙がります。

4年生A「うちのお姉ちゃん、まだ、荷物の準備ができてなくて、お母さんに怒られてたよ。」

家庭の内情が見えてしまうこともあります。

校長「どうせ、お兄ちゃん、お姉ちゃんに『おみやげ買ってきて!』って言ってるんでしょ?」

関係の4年生たち「もちろん!」

音楽室に行くと、5年生が早くも2学期の音楽会に向けた練習に取り組み始めています。

校長「明日から、6年生が日光に行っちゃうから、みんなが最高学年になるんだからね。頼んだよ!」

5年生たち「あ、そっか!」

5年生A「さらに、僕、明日の日直だ!」

校長「全校代表の日直なんだから、頑張ってよ!(笑)」

給食の様子を見回りながら、ふらりと2年生の教室に入ります。

校長「明日から、6年生と一緒にお泊まり会に行くんだ。いいでしょ?」

2年生たち「いいなぁ!」

校長「晩ご飯にはすき焼きが出るんだよ。いいでしょ?」

2年生たち「え~!」

校長「でも、2年生にはあげな~い!」

2年生たち「ずる~い!」

しかし、日光に行っている間の明日の給食は、校長も6年生も大好きな「アーモンド揚げパン」!

明日は給食試食会なので、本校一押しのメニューは仕方ないとしても・・・

ちょっと悔しいので2年生を挑発してみました。(苦笑)

移動教室の事前検診の順番を待つ6年生たちです。

校長「お医者さんの最終チェックを通らないと、どんなに楽しみにしていても移動教室に行けないんだよねぇ・・・。」

担任「そうですよね。健康カードをきちんと書けない子もダメですね。」

校長「分数のわり算ができない子もダメだね。」

6年生たち「えっ?」

校長「移動教室、どこに行くのが一番楽しみなの?」

6年生A「宿!」

6年生B「宿!」

6年生C「宿!」

校長「だめだ、こりゃ・・・」

6年生D「校長先生、明日、楽しみ過ぎる?」

校長「うん、でも、明日、寝坊しないか、心配なんだよねぇ。」

6年生D「あたしも!いつも7時半に起きてるから、大丈夫かなぁ・・・。」

校長「もう、荷物の準備、終わった?」

6年生E「はい、完璧です!」

6年生F「え、あたし、まだ準備ゼロ・・・。」

校医の先生から、健康面でのお墨付きはもらったものの、それ以外がちょっと心配な6年生たち。

明朝、早起きして、忘れ物なく登校できるか・・・。最初のハードルが待ち受けます。【校長】

ドキュメント 全校集団下校

今日は、低気圧の接近により、昼前から大変強い雨が降り続いています。

特に、低学年の児童の下校時に降雨のピークを迎える予報になっています。

そこで、児童の安全面を考慮し、本日は、全校集団下校を行うことにしました。

朝から、様々な降雨予想のデータ等を見ながら、管理職と関係教員で協議を行いましたが、低学年が5時間目終了時に強雨の中、バラバラに下校することは、安全面で心配があると判断し、全校集団下校を行うことにしました。

10:20、中休みに学年・専科主任を集め、集団下校を行うことを伝達します。

学年主任から、全教員への周知が図られます。

方針を決定したら、速やかにC4th Home&Schoolで保護者の方に情報提供し、教育委員会や学童保育所など、関係機関に連絡を入れます。

本校の場合、強雨も心配ですが、「潤徳池」ができてしまい、下校時の支障になることも考える必要があります。

昼過ぎに北校舎の窓から浅川の方を見てみると、川の水が増水しているのが分かります。

5時間目が終了し、帰り支度を始める低学年の子供たち。

「ひのっち」や潤徳学童に行く子は、ひと足先に下校します。

「ひのっち」で遊び始めた子供たちです。

それ以外の1・2年生は、集団下校のため、3年生以上が6時間目が終わるまで教室で待ちます。

6時間目の時間は低学年にとって「未体験ゾーン」ですが、意外にも、好きなことをしたり、ビデオ教材などを見ておとなしく過ごしています。

6時間目が終わり、放送の指示で、2学年ごとに下校します。

放送で、1年生と6年生が同時に下校の指示がありました。

6年生に、できるだけ同じ方面の1年生と一緒に帰るように声をかけます。

15時過ぎには雨のピークが過ぎるとの見込みで全校集団下校を決断しましたが、実際は、5時間目終了時も6時間目終了時もあまり雨の降り方は変わらなかったようです。

今回は台風ではなかったので、児童の下校方法の判断は大変難しいものがありましたが、今回の経験を踏まえて、今後も児童の安全を守る最適な方法について検討してまいります。

お迎えに来ていただいた保護者の方をはじめ、大変多くの皆様にご協力をいただきました。

本当にありがとうございました。【校長】

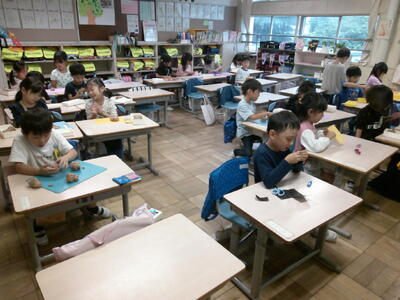

はじめての ぷうる

週が明けても梅雨入りしない関東地方。

他学年が続々とプール開きをする中、いよいよ満を持して1年生のプール開きです。

教室で基本的な入水までの手順は学習してきた1年生たちですが、実際にプールサイドに来ると、緊張感が漂います。

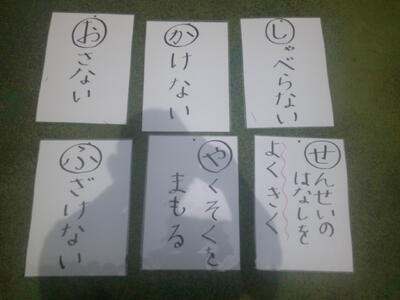

最初に、プールの約束を確認します。

「お・か・し・ふ・や・せ」の合言葉について説明がありました。

代表児童が、頑張りたいことについて発表します。

1年生A「わたしは、けのびができるようにがんばります。」

1年生B「いるかジャンプをがんばります。」

自然に拍手が起きます。

校長もさりげなく、代表児童の列にもぐりこみます。

校長「1年5組 さいとう いくおです。プールの水を全部飲まないように頑張ります。」

1年生たち「あはは」

今日は大ウケ。

久々のヒットになりました。

その後は、校長の立場に戻って、子供たちに話します。

・プールは楽しい学習だが、人間は水中では息ができないため、1つしかない命が危なくなることもある。

・そのために、「お・か・し・ふ・や・せ」をしっかり守る必要がある。

・また、中には、プールに入ることが少し怖いと感じている子がいるかもしれない。

・そのときは、プールは大きなお風呂だと考えるとよい。ここは、潤徳温泉の露天風呂である。

命を守るためには、人数確認が重要です。

バディごとに大きな声で数を数えることを徹底します。

準備運動もしっかりと行います。

そして、難関「地獄のシャワー」(注:1年生命名)です。

校舎まで届くくらい「キャー!!」と絶叫する子供たち。

しかし、衛生管理上、しっかりと洗い流すことが大事です。

ようやく入水です。

中には、ちょっと教員に手伝ってもらっている子もいます。

全員が入水できたら、遊びを通して水慣れをします。

校長も子供たちの間を通りながら声をかけていきます。

片方の列の子が「お地蔵さん」になり、もう一方の列の子がお地蔵さんに水をかける遊びをします。

校長「お地蔵さん、いつもありがとうございます。お礼に、いっぱい水をあげますね。」

そう言いながら、お地蔵さんたちに次々水をかけていく校長。

動けないはずなのに、なぜか、後ろを向いたり、顔を手で隠したりする「1年生地蔵」たちです。(苦笑)【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】委員会発表集会3

今朝は、今年度3回目の委員会発表集会がリモートで行われました。

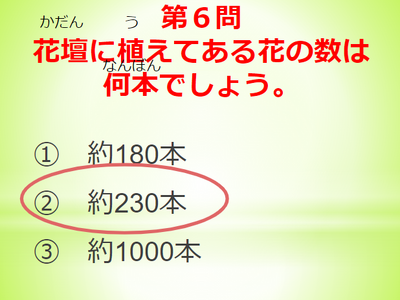

最初は栽培委員会です。

栽培委員会の児童は、毎日交代で、水やりをしたり草を取ったりしています。

地域の方に花の苗を寄贈していただくこともあります。

長期間楽しめるよう、一生懸命世話しています。

クイズの中には、スライドのような問題がありました。

発表の終わった栽培委員の子たちに聞いてみました。

校長「どうやって、花の数が分かったの?」

栽培委員会委員長「栽培委員の5年生の子が数えたんです。」

地道な作業です。

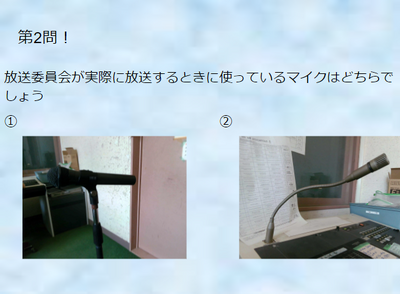

続いて、放送委員会の発表です。

放送委員会は、「放送委員会は時間を守り楽しい放送をしよう」という今年度のめあてを立て、活動しています。

放送委員会に所属している児童以外はなかなか見ることができない、放送室の中や機械のことなども紹介がありました。

今年度は「お楽しみ放送」など「子供たちがつくる学校プロジェクト」を意識した活動の充実を図るようです。

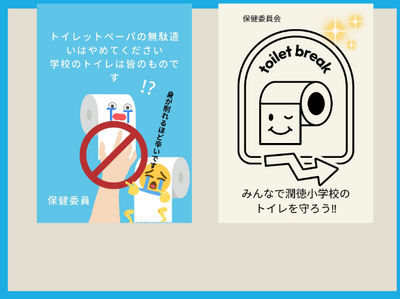

最後は、保健委員会です。

保健委員会では、委員会活動の時間に、Chromebookを使い、衛生面で気を付けてほしいことなどを考えて、ポスター作りを行っています。

実際に、こうしたポスターが校内の各所に掲示され始めています。

これも、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一環です。

来年度、5年生になったら委員会活動が始まる4年生たち。

各委員会からのクイズに答えながら、各委員会の仕事を理解していきます。【校長】

4年生 ごみ処理施設見学

本日、4年生は、社会科の学習でごみ処理施設を見学しました。

本校の「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」の取組も兼ねて、3名のインターンシップの学生も引率補助を行いました。

バスに乗って、見学場所に行きます。

少しの時間でしたが、みんなでバスに乗って行くのは楽しいですね。

可燃ごみ処理施設の見学をしました。

ここは、プラットホームです。収集されたごみは、ここからごみピットへ投入されます。

ごみピットでは、約1週間分のごみを貯められます。

貯められたゴミは、クレーンで焼却炉に投入されます。

焼却炉では、1日228トンのゴミを燃やせます。

ごみは、850度以上の高温で燃焼させ、ダイオキシン類などの発生を抑えます。

ゴミを燃やして出てくる灰で、セメントを作って、資源の有効活用をしています。

続いて、プラスチックゴミ処理施設の見学をしました。

プラスチック類ごみの受入ヤードを見学しました。

運び込まれたプラスチック類ごみを一旦保管します。

汚れて資源化できないものや、処理できないものを手作業で取り除きます。

資源は限られたものです。資源を無駄なく使うことで、後世に受け継がれる地球を守ることができます。

自分たちにできることを考えて、生活していけるといいですね。

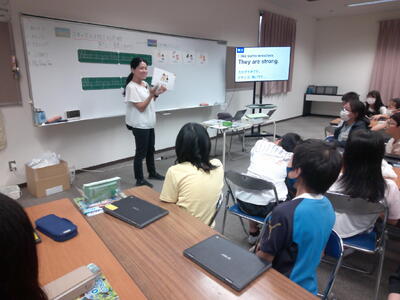

Welcome to Japan

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類になってから1年以上が過ぎたことや、円安などの影響もあり、訪日外国人数が毎月300万人を超えるようになりました。

我が国のよさを多くの外国の方に知っていただく機会が増えたことになります。

6年生は、外国語の時間に「Welcome to Japan」の単元に取り組んでいます。

様々な日本文化を紹介する表現を聞き取り、その表現を生かしながら英語で発表する活動に取り組みます。

日本のよさとして、「寿司」を伝えようとしている子がいます。

6年生A「校長先生、何のネタが好き?」

校長「うーん、大トロかなぁ・・・。」

思わず、子供との雑談になりましたが、これはダメです。

英語の表現にしていかなければなりません。

外国語専科「マグロならtunaかな。」

校長も、授業を見るときはNo Japaneseにならないといけません・・・。

子供たちは、スライドを使って、日本のよさを英語でまとめていました。

日光東照宮付近には外国の方もたくさんいらっしゃるはずです。

思わぬコミュニケーションがとれるかもしれません。

今日は、「令和6年度小学校英語専科教員等配置校訪問」として、東京都教育庁指導部義務教育指導課の指導主事の方においでいただき、外国語の授業についてのご指導をいただきました。

教えていただいたことを今後に生かし、授業改善につなげていきたいと思います。【校長】

日光移動教室まであと1週間!

6/20(木)~22(土)まで予定されている、6年生の日光移動教室。

もう、実施まであと1週間です。

写真は、先週、しおりが配られた時の様子ですが、子供たちも書かれている内容を真剣に見て、興味津々です。

6年生A「あ、夕食、すき焼きだよ!」

まぁ、関心が偏っている子も多いようですが・・・(苦笑)

そして、今朝は、6年生全員が体育館に集まり、日光移動教室に向けての学年集会が行われました。

最初に、校長から話をしました。

昨年度の卒業アルバムを実際に持ってきて、クラスページの「6年間の思い出」のトップが日光移動教室になっていることを紹介し、実際に2名の卒業生の文集の作文の抜粋を読み上げました。

続いて、「段取り八分」の言葉を教えました。

6年生の日光移動教室の合言葉は以下のとおりです。

に、ニコニコ笑い

つ、疲れていても6年生らしい行動を取り

こ、困っている人を助け

う、宇宙一楽しもう!

宇宙一の日光移動教室にするためには、段取り(準備)整えていれば八分(80%)は成功したようなものであることから、行く前が重要であることを伝えました。

また、学年の指導体制に変更があることを話しました。

行動班、生活班に分かれ、並ぶ練習などもしました。

6年生B「僕、班長だから責任重いんだよな~。」

校長「それが後でよい思い出になるんだよ。」

2時間目は、道徳で「修学旅行の夜」という教材を使って学習している学級があります。

担任「このお話は、部屋で、枕投げをしてしまい、他の部屋からの苦情を受けた班長の話で・・・」

担任の話を聞きながら、近くにいた子たちにひそひそ話をします。

校長「夜、先生の目をかいくぐって枕投げをするのが移動教室の楽しみでしょ?」

6年生C「そうそう!」

6年生D「眠れないし!」

校長「・・・ということをしてはいけないという勉強ですね!」

6年生C、D「え、校長先生、ひどい~(笑)」

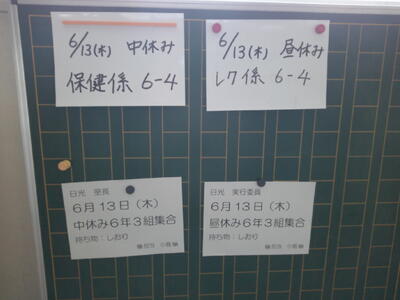

各係の活動も本格化しています。

連日、休み時間に打合せです。

昼休みには日光移動教室実行委員とレク係の子供たちが集まって相談をしていました。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」ですから、自分たちで考えて準備を進めています。【校長】

交通安全教室

今日は、日野警察署のご協力をいただき、1年生を対象とした交通安全教室が開催されました。

まずは、ごあいさつからスタート。

1年生たち「よろしくお願いします。」

交通安全の基礎、道路の渡り方などについてDVDを視聴します。

視聴後、警察官の方から補足説明があります。

1年生の場合、まだ、体が小さいですから、夕方や夜に道路を渡るとき、運転者からはヘッドライトの死角に入ってしまうことがあります。

手を挙げることにより、ヘッドライトの範囲内に入り、運転者から見えやすくなるなどの話がありました。

その後は、実際に横断歩道、信号機のある場所を渡る練習をします。

左右を確認し、信号が青になっているのを見てから手を挙げて渡ります。

中には、ちょっと走ってしまい、警察官の方に指導を受けている子もいます。

あわてていると、事故につながってしまいます。

交通安全教室終了後、体育館を出ていこうとする子供たちに声をかけます。

校長「あ、体育館を出たところに車が来るかもしれない!左右を見て、手を挙げて通らないと・・・。」

1年生たち「そんなわけないでしょ!」

校長「いや、ベビーカーが通るかもしれない!」

1年生たち「あはは」

そう言いながら、手を挙げて体育館を出ていく素直な1年生たちです。

日野警察署の皆様、本日はご指導いただき、ありがとうございました。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)