文字

背景

行間

日誌

雪ニモマケズ

昨日から降り続いた雪で、久し振りにまとまった積雪となりました。

朝の校庭は、ほぼ真っ白で、場所によっては、10cm以上積もっているところも見られます。

このままでは、児童の登校に支障が出るおそれもあるため、早めに出勤した教職員で集まって、雪かき等の対応について相談しました。

雪国ではないので、除雪用のスコップの数は多くはありません。農作業用のスコップや竹ぼうきなども出し、互いに協力しながら雪かきを進めます。中には、ちりとりで雪かきをする職員も・・・。

本校は、登校時、東門、西門、正門の3か所から児童が入ってきますから、それぞれの雪かきが必要です。

教職員で分担しながら作業を進めました。

校長も老骨に鞭打って・・・。明日の腰痛が心配です。

子供たちも除雪された道を通って、けがをすることなく、校舎に入ることができました。

過去の経験だと、東京では、1回大雪があると、何回か繰り返すことが多いように感じています。

予想が外れるとよいのですが。【校長】

クラブ発表集会開催

本日(2月6日)の朝、オンラインで「クラブ発表集会」を開催しました。本校では、今年度12のクラブが発足し、4年生以上の児童が活動を行っています。そのうち、今回は、4つのクラブが発表を行いました。

クラブ発表を担当する児童が、配信場所となっている教室前に集まって、準備をしています。

①陸上クラブ

②ダンスクラブ

③球技クラブ

④卓球クラブ

どのクラブも、一人1台学習者用端末の機能「スライド」を活用して、活動内容や活動を通して学んだこと、できるようになったこと、思考したことなどを分かりやすく発表していきました。

クラブ活動を行っている児童にとっては1年間の活動の成果を発表する場であるとともに、下級生にとってはクラブ活動への意欲と関心を高めるきっかけともなります。特に、3年生は次年度から活動を行うクラブを選択するための参考にもなる貴重な機会となります。

クラブ発表集会は、明日も開催予定です。

今日、発表を担当した皆さん、がんばりました!

これから発表する皆さん、楽しみにしています!

【重要】大雪注意報発令中

予報どおり、昼頃から雪が降り出し、校庭も白くなりつつあります。

日野市には15時現在、大雪注意報が発令されており、今後、10cm以上の積雪の可能性もあります。

今日は、昼休みに臨時に教職員を集め、今後の対応等について確認しました。

かなり激しく雪が降る中、子供たちも下校していきましたが、明朝、どうなっているかが心配です。

ちょっと雪が降っただけでも都市機能に影響が出てしまう東京。

久し振りにかなり降雪がある予報となっていますので、保護者の皆様は、明朝の登校には十分気を付けるよう、子供たちにお声掛けくださいますようお願いいたします。【校長】

(現在、C4th Home&Schoolの接続状況が不良で、未配信のご家庭もあるようです。明日の対応の詳細については、こちらもご参照ください。→2月6日の降雪に対する対応について.pdf)

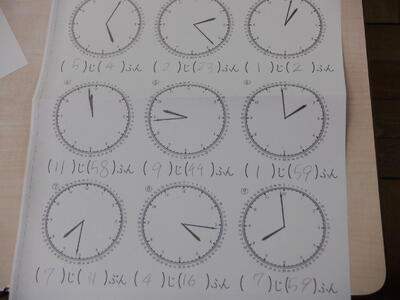

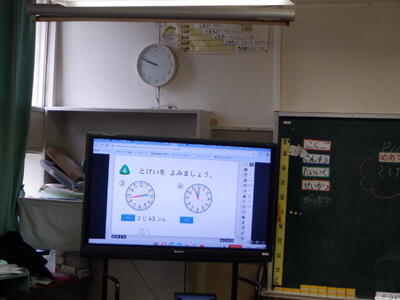

時計が壊れちゃった!

1年生が、算数の最難関単元といってもよい、「なんじなんぷん」の学習に取り組んでいます。

時計を見て時刻を読み取ることができるようにすることが単元のねらいなのですが、これが1年生にとっては、難しいわけです。

例えば、「10時37分」を読み取る場合、次の困難な点があります。

・短針が10と11の間にあるので、「10時」なのか、「11時」なのか判断しなければならない。

・長針が「7」を2目盛り過ぎたところにあるが、「7」が「35分」を示していることを理解していなければならない。そのためには、「5とびの数(5・10・15・20・・・)」を知っていなければならず(実質、かけ算の5の段の学習です)、さらに、35より2大きい数が37であることが分からなければならない。(1年生は、「35+2」といった大きな数のたし算はまだ学習していません)

とはいっても、時計は日常的に使うものです。

これまでは、1年生の担任は、「時計の長い針が『7』になったら、教室に戻っておいで。」などの指示を出すことが多かったのですが、もう2年生も近付いてきたので、「なんじなんぷん」と言われただけも行動できるようにする必要があります。

時計の模型を使ったり、プリント学習を繰り返したりして、習熟を図ります。

2時間目、校長が1年生の教室で授業の様子を見ていた時刻が、ちょうど「9時49分」頃。

校長「あれ?教室の時計が壊れちゃってるよ!時計の針が1つしかなくなってるよ!」

ギョッとする子供たち。しかし、

1年生A「違うよ、時計の針が重なってるんだよ!」

という反応が少し経ってから返ってきます。

これは、おもしろそうなので、急いで隣の学級に行ってみます。

この学級も「なんじなんぷん」の学習をしているのです。同じように、

校長「大変だ!時計が壊れちゃったよ!」

と大騒ぎしてみます。

中には、本気にしてる子も・・・。ちょっと心配です。

いたずら心が止まらない校長、3時間目に「なんじなんぷん」の学習を行っている学級に「10時54分」頃、行ってみます。

校長「あ、大変だ、時計の針が1つしかない!壊れちゃったよ。どうしよう?」

1年生B「時計の針が重なってるの!」

1年生C「校長先生なのに、時計も読めないの?」

1年生たちから総攻撃を受け、いたずらタイムも終了です(苦笑)

ただ、1年生にとって、時計の学習は本当に難関ですので、保護者の皆様も、ご家庭で折に触れて時計を読む練習に取り組ませていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。【校長】

カワセミ、発見!

今日は、水辺の楽校のイベント「浅川で野鳥観察」が開催されました。

雲一つない青空が広がり、多くの野鳥が観察できる予感がします。

最初に双眼鏡や望遠鏡の使い方の説明を受け、観察開始です。

日頃からよく通っている浅川の河川敷ですが、こうして見ると、多くの野鳥が生息していることが分かります。

遠くにいる鳥も、双眼鏡や望遠鏡を使うと、目の前にいるようによく見えます。

市の鳥、カワセミも発見!写真で撮れず、残念でしたが、望遠鏡では、きれいな羽の色が観察できました。

見付けた野鳥は、手元の資料で確認し、さらに図鑑などで詳しい説明を受けます。

また、アオサギが魚を捕るために水中に潜っている貴重な場面も見ることができました。

富士山を見ながら野鳥観察という、優雅なひとときです。寒くさえなければ・・・

今回は、過去最高の25種類の野鳥を観察することができました。

ぜひ、多くの方々に浅川の自然を知っていただきたいと思います。

ご参加いただいた皆様、水辺の楽校の関係者の皆様、どうもありがとうございました。【校長】

新1年生保護者会

今年度もあと2か月弱。

来年度の準備も始まっていきます。

今日の午後は、令和6年度入学児童対象の保護者説明会が行われました。

まずは、校長あいさつです。

初めてお子さんが小学校の入学を迎える保護者の方も多くいらっしゃいましたので、説明は一点突破、本校のキャッチフレーズ「笑顔招福」について、校長の思いを話しました。

しかし、本当に子供たちが「笑顔招福」の毎日を過ごしているのか証明しないと、入学前に不安になられている保護者の皆様の心配は解消されません。

そこで、「1年生のある1日」をテーマにした、校長撮影・編集の動画をご覧いただきました。

演出なしの普段の日の映像でしたが、授業中、休み時間、給食、清掃、学芸会練習などで子供たちが元気に笑顔で過ごしている様子をご覧いただいて、保護者の皆様もイメージがもてたようでした。

その後は、現1年生の担任を中心に、入学式、学用品、登下校、給食などの説明を行いました。JSPの活動やひのっちの紹介もありました。

説明会終了後には、通学路のリボンの受領や学用品のサンプルの確認など、多くの保護者の方が該当のコーナーに集まり、教職員に質問などをされていました。

本日は、ご多用のところ、本校にお越しいただき、ありがとうございました。

4月8日(月)の入学式で、新しい1年生と保護者の皆様にお目にかかれますことを楽しみにしております!【校長】

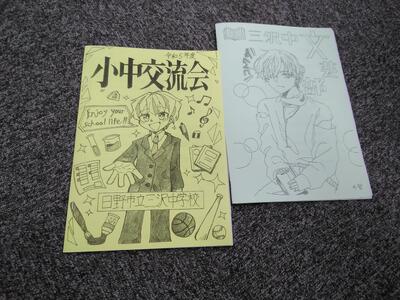

小中交流会開催

本日(2月2日)の5校時、本校の多目的室で「小中交流会」が開催され、6年生が参加しました。この会のために、日野市立三沢中学校の校長先生、生徒会の生徒3名、生徒会を担当されている先生がご来校されました。

まず、6年生は、三沢中学校の生徒が作成してくださった動画を視聴しました。

動画には、小学校との違いや部活動紹介など、6年生の児童にとって関心の高い内容が盛り込まれていました。進学に向けて期待と不安の入り混じる6年生の児童の気持ちに寄り添った動画内容や構成から、三沢中学校の皆さんの思いやりの心を感じ、とても温かい気持ちになりました。

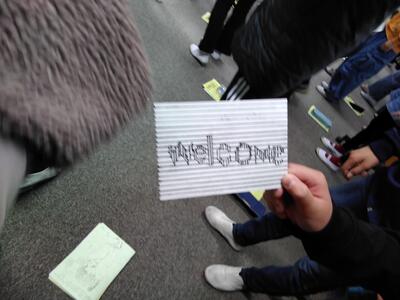

動画視聴の後には、「じゃんけん大会」が催されました。

じゃんけん大会で勝ち上がった児童は、「記念品」をいただきました。これは、三沢中学校の生徒が、部活動の時間に作成した作品だそうです。記念品には、「待っているよ!」といったメッセージが、一つ一つ丁寧な字で書かれていました。

6年生の児童一人一人に、このような冊子までいただきました。本日ご来校いただきました皆様、そして動画、記念品、冊子などの作成に関わってくださった全ての三沢中学校の皆様に感謝申し上げます。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「3匹のキャラクター」

今朝は、集会委員による児童集会が行われました。

2月になり、卒業を控えた6年生に代わり、5年生の集会委員が計画を立てました。

児童集会で遊ぶ内容は、「3匹のキャラクター」です。

もともとある「3時のおやつ」というゲームを潤徳小オリジナルにして遊びます。

登場キャラクターは、本校で欠かせないウリーとサクラモチ。

そこに、熊本県代表のくまモンが加わります。

集会委員がリズムに合わせて「♪3匹のキャラは?」と問いかけます。

例えば、「ウリー」と言うと、両手を広げたポーズをとります。

上の写真では、左が「ウリー」、真ん中が「サクラモチ」、右が「くまモン」のポーズになります。

集会委員の児童と同じポーズをしたら負けです。

最後まで、同じポーズをしなかったら勝ちとなります。

これを何回か繰り返し、学級内で勝ち残りを競います。

各学級では、モニターに注目しています。

集会委員たち「♪3匹のキャラは?」

集会委員A「ウリー!」

集会委員と同じウリーのポーズをした子は負けなので座ります。

勝ち残った子で、2回戦、3回戦・・・と進んでいきます。

6回戦行って、勝ち残った子が学級内で優勝ということになり、拍手を受けます。

これを1サイクルとして、3回、「3匹のキャラクター」のゲームを行いました。

優勝するチャンスは3回あるということです。

集会委員と違うポーズを出した子は勝ち残りで大歓声!

シンプルなルールのゲームなので、どの子もすぐにやり方を覚え、大いに楽しんでいました。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」をスタートさせている本校。

代替わりをした5年生たちも、6年生の思いを受け継ぎ、自分たちで考える児童集会を計画しています。

プロジェクトの出足は順調です。【校長】

寒サニモマケズ

今日の昼は、少し穏やかな陽気になりましたが、朝晩は、厳しい寒さが続いています。

大人は、部屋の中に引きこもってしまいそうですが、子供たちはそうではありません。

寒さにも負けず、元気に外に出て遊んでいます。

ドッジボールで遊ぶ2年生たち。男女仲良く遊んでいます。

うんていでは、多くの学年が遊んでいます。

鉄の棒のところを握って冷たくないのかなぁ・・・と思いますが、子供たちはお構いなしです。

本校の「名所」、ほほえみの丘で遊ぶ子供たち。すべり台で遊んでいる子たちから大きな歓声が上がっています。

サッカーも人気です。日本代表は、アジアカップ制覇なるか!?

冬場は、大繩、短縄で体を鍛える子も多く見られます。

ブランコも人気遊具です。順番をきちんと守って遊んでいます。

そして、一番人気は鬼ごっこです。今日の昼休みは、5年生が鬼になって1年生を追いかける自然な異学年交流が行われていました。

子供たちにとって、一番楽しい時間とも言える休み時間。

笑い声が絶えない校庭に「笑顔招福」を感じます。【校長】

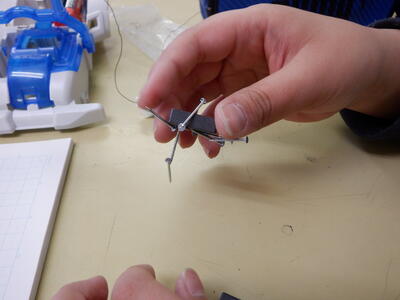

役立つ電気

今日の午前中は、5年生と6年生が理科室で、電気に関連した学習を行っていたので、様子をのぞいてみました。

5年生は、1・2時間目、「電磁石の性質」の学習に取り組んでいました。

今日の授業の課題は、(永久)磁石と電磁石の違いを調べることです。

磁石に釘をつけ、確かめていく子供たち。

校長「磁石と電磁石、釘のつき方に違いはあるの?」

5年生A「釘のつき方は変わらないけど・・・でも、電池を外すと、すぐに釘が落ちちゃうんだよ。」

方位磁針を電磁石に近付けるとどうなるかという実験もします。

5年生B「校長先生、見て!電池を外して、反対向きにつけると、一瞬で方位磁針の向きが反対になるんだよ。」

今後は、こうした電磁石の特徴が、日常生活にどう生かされているか学習を深めていきます。

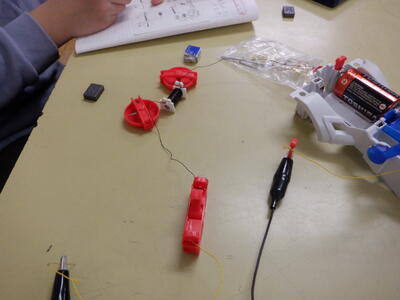

3・4時間目は、6年生が「私たちの生活と電気」の学習に取り組んでいました。

「手回し発電機」を回して、豆電球をつける実験をしています。

校長も6年生から借りてやってみましたが、結構力を入れて回す必要があり、長時間、電気を発生させることが難しいことが体感できます。

「手回し発電機」を風車につなぐ実験も行いました。

発電機のハンドルを回すと、勢いよく風車が回り始めます。

コンセントにつなげば、自動的に電気が流れると考えている子供たちにとっては、こうして、手動で発電する経験をすることは貴重なものになると思います。

校長「能登半島では、電気が使えないところがまだあるんだよねぇ。」

6年生たち「そうだよね・・・。」

日常生活に欠かせず、役に立つ電気だからこそ、そのありがたみを感じてほしいものです。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)