文字

背景

行間

日誌

東西潤徳小学校コラボレーション〜合同全校児童クリスマス&忘年会編〜

今朝、山都・潤徳小の池部校長先生から送っていただいた写真です。

校庭にうっすら雪が積もりつつあります。

今冬、最初の強い寒波が日本列島に入ってきており、標高の高い山都・潤徳小では、昨日、終業式を前倒しで実施するなど、積雪による休校のおそれも考慮しながらの教育活動が行われています。

しかし、今朝は、両校で準備を重ねてきた合同全校児童集会が行われる日。

この時期ですから、大人で言えばクリスマス会や忘年会にあたります。

パーッと派手に盛り上がって、1年を締めくくりたいと、本校としても山都町の気象状況に気をもんでいたところですが、スクールバスも動くとのことで、いつもどおりの登校が可能で、合同全校児童集会が実施できることになりました。

今回の集会で行われるゲームは2つ。

山都・潤徳小が担当する「目隠しバランスゲーム」と、本校が担当する「東西対抗ビンゴ」です。

本校では、昨日から、山都・潤徳小の運営委員の子供たちがデザインしたビンゴ用紙に任意の数字を入れ、スタンバイ状態になっています。

なお、本校からは、集会委員がデザインしたビンゴ用紙のデータを山都・潤徳小向けに送っているので、山都・潤徳小の子たちは、この3種類の用紙から好きなデザインを選んで遊ぶということになっています。

それでは、集会、スタートです!

と、簡単に書いていますが、この集会は、本校の多目的室をキーステーションにして、本校の22学級と山都・潤徳小の3つの教室を合わせた、全部で26か所の同時生中継となる、大変高度なオンライン集会となります。

多目的室からは、画面越しからしか状況を知ることができません。

集会委員会の担当教員は、しばらく前から胃の痛むような思いで準備を進めてきました。

ミスや回線エラーがあると、集会が台無しになってしまうため、一発勝負の緊張感が漂います。

最初のゲームは、「目隠しバランスゲーム」です。

山都・潤徳小の運営委員の子たちの説明を聞きます。

目をつぶって片足立ちになり、どれだけ足をつかずに立っていられるかというゲームです。

足をついてしまったら、座ります。

各学年には目標タイムがあり、最長は6年生の3分間になります。

各教室、一斉にゲームスタートです。

最初は順調ですが・・・

すぐに足をついて、脱落してしまう子もいます。

教室の後方でバランスをとる子も。頑張れ、頑張れ!

日野潤徳児童「あと、何分~?」

時間が経ってくると、苦しそうな声も上がります。

体力向上ゲームでもあるようです(笑)

司会や運営をしている集会委員の子供たちも、画面を見ながら、両校を応援しています。

「宇宙一」の6年生なはずですが・・・

今回のゲームは、大苦戦のようです。

最後まで残った子には、拍手が送られました。

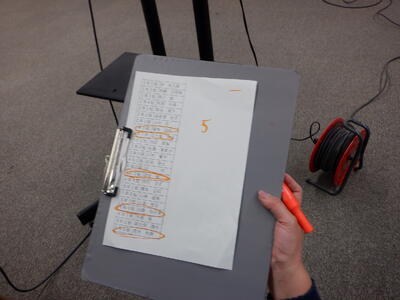

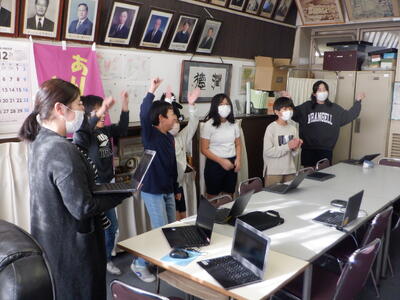

次のゲームは、「東西対抗ビンゴ」。

事前準備をしていたときには、両校で純粋にビンゴを楽しむという計画だったのですが、本校は22学級、山都・潤徳小の全校児童数は22名であることから、直前に変更し、両校の対抗戦にすることにしました。

本校の集会委員会の児童から、ルールの説明をします。

・ビンゴカードの9マスに 1 から30までの数字を書く。

・たて 横 ななめの1列がそろったらビンゴ。ビンゴになった学級(山都・潤徳小は個人)はGoogle Meetの挙手ボタンを押して集会委員に知らせる。

たまたま、本校の学級数と山都・潤徳小の児童数が「22」だったため実現したビンゴ対抗戦。

ビンゴに強いのは東日本か、西日本か、天下分け目の潤徳合戦が始まります。

「どうする潤徳」です!

ルーレットのソフトを活用し、本校の各学級と山都・潤徳小にルーレットの画面を送信することで 、1,000km以上離れた両校が同時にビンゴを行うことができるようになります。

ルーレットで出た数字をビンゴ用紙にチェックしていきます。

画面に出るルーレットの数字を祈るように見つめる子供たち。

だんだん、「リーチ」になる学級も増えてきます。

山都・潤徳小の子供たちも同様なはずです。

どちらが、早く、そして多くビンゴになるか・・・。

リーチになった学級から、「3!3!」や、「15!、15!」などの、出てほしい数を絶叫する声が廊下に聞こえてきます。

やりました!

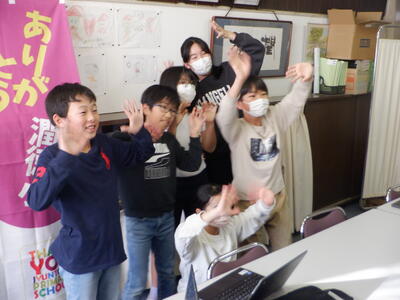

いち早くビンゴになった3年1組の子供たちは、お祭り騒ぎです。

キーステーションの多目的室では、ビンゴになった学級をチェックし、山都・潤徳小でビンゴになった子の数を聞いて、勝負の判定をします。

その結果は、何と「5対5」!

まぁ、今まで仲良くしている両校なので、対抗戦も引き分けということで・・・。

東日本も西日本も、ビンゴの神様は公平であるということが証明されました。

画面には、本校の各学級からのチャットも映っていて、

日野潤徳6年1組「数字が1つも出ませんでした・・・」

という泣き言や、

日野潤徳4年3組「こちらは、トリプルビンゴになりました!」

といったラッキークラスの報告などで大笑いとなりました。

閉会の言葉は、山都・潤徳小の運営委員からです。

山都潤徳運営委員「このコラボができるのもあと約3カ月しかありません。残りの交流も思い出に残るよう楽しみましょう。」

ちょっと、しんみりした気持ちになります。

今回、本校の集会委員、山都・潤徳小の運営委員、両校の担当教員が入念な準備を行い、「総力戦」で集会の成功につなげました。

1年前に東西コラボをスタートした頃を振り返ると、両校の技術面での進歩は著しいものがあります。

今学期の両校の交流のよい締めくくりができました。

来学期は、山都・潤徳小の閉校を見据えた、ちょっと切ない交流になってきそうです。【校長】

(山都・潤徳小の集会の様子は、こちら)

縄跳び集会・続報

今朝の縄跳び集会で、「学級内ベスト」をねらって、全力で取り組んだ子供たち。

「学級内ベスト」が出たところは、朝から大盛り上がりをしていました。

縄跳び集会自体は、記録をとったところで終わり、子供たちは校舎内に戻っていきましたが、企画した体育委員会の子たちは、各学級の記録の集計作業を行います。

給食の時間中に、放送で結果発表をするためです。

給食の時間中に放送室に集まってきた体育委員の子供たち。

いよいよ、結果発表です。

体育委員児童「それでは、縄跳び集会の結果を発表します。低学年の1位は2年3組 72回、中学年の1位は4年1組 148回、高学年の1位は・・・」

体育委員児童「5年2組 156回でした!」

放送を聞き、喜びが爆発する5年2組の子供たち。

大繩の回数は、練習の努力にほぼ比例します。

休み時間に頑張ってきたことがうかがわれます。

「宇宙一の6年生」を撃破した5年2組の子供たち、何と表現すればよいでしょう?【校長】

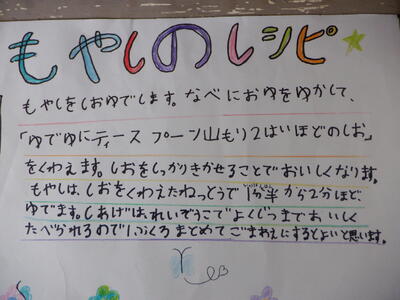

inputしたことをoutputできるように

2学期末を迎え、これまで学習したことを互いに発表し合う活動が増えています。

3年生は、総合的な学習の時間に調べてきた「日野市の食べ物はかせになろう」の発表を行っていました。

3年生A「甘いぶどうを見分けるコツは、色とつやです!」

質問などを受け付けながら、しっかりと発表しています。

さつまいものことについて、本にしてまとめた発表方法もありました。

野菜や果物などの、日野産の食べ物の特徴、育て方、調理方法などについて工夫して発表していました。

こちらは、2時間目と3時間目を使って行われた、4年生の「SDGsについて考えよう」の学年発表会の様子です。

総合的な学習の時間で、SDGsについて調べてきた4年生たち。グループごとに「17のゴール」について分担し、調べたことを発表しています。

4年生は、4学級が同じ2時間目と3時間目に発表することにより、発表グループと聞き手グループが学級の枠を越えて、バラバラになっています。

発表方法も、紙芝居形式、模造紙発表、Chromebookを使ったプレゼンなど様々です。

校長も、各グループの発表を回りながら聞いてみました。

写真のグループは、「17のゴール」のうち、「6. 安全な水とトイレを世界中に」に関する発表をしていました。

(なお、校長の様子を撮影しているカメラマンは4年生です。)

南スーダンの多くの子供たちが亡くなっている事例を紹介し、衛生的な水を確保することの重要性などを発表していました。

本校では、こうした、調べて得た知識(input)を他者に向けて発表(output)する活動を重視しています。

個人で得た知識を、他者に広げる活動を行うことで、その知識が定着したものになるからです。

他者に分かりやすく知らせるためには、紙を使ったり、ペープサートを使ったり、ICT機器を使ったりと、様々な表現方法を工夫することになります。

また、発表する相手も、ペア、グループ内、学級内、学年内、異学年同士、地域や保護者の方対象、山都・潤徳小の子たちなど、様々な対象があり、それによって、難易度も変わってきます。

さらに、発表に対して、質問や感想を受け、対話をすることで、より深い学びにつながっていきます。

本市では、「第3次日野市学校教育基本構想」で「対話」を重視した基本理念を掲げています。

(「第3次日野市学校教育基本構想」については、こちら)

本構想は、今年度が最終年度でもありますので、本校としてのまとめをしっかり行っていきたいと考えています。【校長】

縄跳び集会開催・縄跳び旬間終了

本日(12月20日)の朝、縄跳び集会を開催し、「記録会」を行いました。

(縄跳び旬間開始日に実施した縄跳び集会の様子は、こちら。)

(縄跳び旬間中に長縄の練習に取り組む子供たちの様子は、こちら。)

体育主任の合図で、「150秒(2分半)」の間、各学級が何回跳ぶことができたか記録を取りました。体育委員会の児童から、「低学年は50回、中学年は100回、高学年は150回をめざしてがんばろう!」という励ましの放送がありました。

本日の記録会での記録は、初日の記録と比較してどうだったでしょうか。昼の放送で、各学級の記録を発表する予定です。日頃の練習の成果が発揮できた学級も、残念ながら記録会での結果が振るわなかった学級も、この2週間よく頑張りました。引き続き、縄跳び遊びに取り組み、楽しみながら、自身の体力向上につなげてほしいと思います。

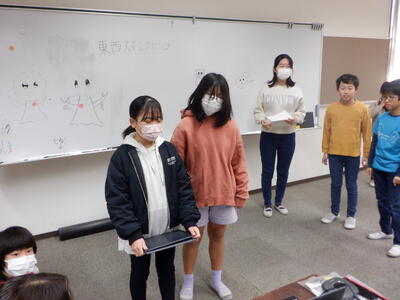

東西潤徳小学校コラボレーション〜全校児童集会準備編2〜

いよいよ、明後日に迫った山都・潤徳小との合同全校児童集会。

今日は、昼休みにオンラインでつないで、本校の集会委員の司会グループと山都・潤徳小の運営委員とで事前リハーサルが行われました。

校長「これって、すごいことなんだよ。遠く離れた2か所を生中継でつないで一緒に遊ぶんだから。子供だけでテレビ番組作っているようなものなんだよ。」

本校の集会委員にコラボ集会の意義を話しましたが、みんなキョトン顔。

オンラインに慣れた子供たちにとっては、日常のことのようです。

今回も、山都側からは3名の運営委員の子たちが参加してくれました。

互いに司会原稿などを作成しているので、それに沿って、リハーサルを進行します。

本校の集会委員の司会グループは6名。

山都・潤徳小運営委員「・・・、最後まで残った人には拍手を送りましょう!」

リハーサルなので、実際にゲームなどをしているわけではないのに、ノリよく拍手する本校の集会委員たち。「潤フェス♪」のノリが色濃く残ります。

ゲームの内容は、明後日の本番までナイショなのですが、Chromebookを駆使しながら、両校が楽しめるように工夫しています。

互いに質問や意見などを出し合い、建設的なリハーサルになりました。

両校で協力して、合同全校児童集会の成功につなげます。

明後日が楽しみです。【校長】

(山都側から見たリハーサルの様子は、こちら)

おいしいパフェ(1年)

本日(12月19日)、1年生のある学級では、図工「おしゃれなパフェ」の学習が行われていました。前回の様子は、こちらへ。

めあては「おいしそうなパフェをつくろう」です。

粘土、綿、毛糸などを使って、パフェの材料を作っていきます。ペットボトルをパフェの容器に見立てて、材料を盛り付けていきます。

色とりどりのおいしそうなパフェの完成です。

書き初めの練習(硬筆・毛筆)

終業式を来週に控え、どの学年の子供たちも「書き初め(席書会)」の練習に取り組んでいます。本日(12月19日)は、5年生と1年生が練習をしていました。

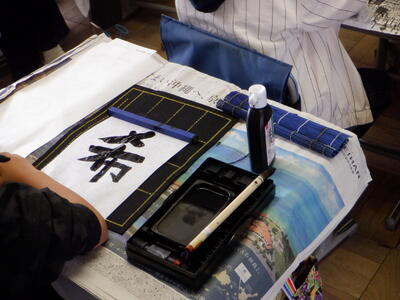

5年生は、書き初めで「希望の朝」を書きます。講師から、穂先の動きについて具体的な指導を受けていました。

実際に、長い半紙に「希」を書いてみます。

5年生の子供たちは、集中して真剣に取り組んでいました。

1年生は、書き初めで「お正月のあさです。」という書き始めの文を、手本を見ながら鉛筆で書き写していました。

1年生の子供たちから、「姿勢や筆記具の持ち方を正しくして書こう」という意識が感じられました。

クラブ活動(2学期最終回)

今日は、4~6年生のクラブ活動が行われました。

2学期最後の活動です。これまでのまとめを含めた活動を行っているところも多かったので、様子をご紹介します。

クラフトクラブです。クリスマスリースを作っています。画用紙の上の方には、「日野市市制60周年 潤徳小開校150周年 おめでとう」と書いてあります。今年ならではのすてきなリースです。明日から各教室等に飾られます。

音楽クラブです。あいみょんの「マリーゴールド」の練習です。

生き物クラブです。今日は、冬の生き物を探し、Chromebookで写真に撮る活動で、校舎周りをいろいろ探していますが・・・

とんぼ池の周りでもほとんど見付からず、若干、途方に暮れる子供たちです。

卓球クラブです。ギャラリーが多いので、試合をしている子も緊張している感じがします。

ミニチュアクラブです。やはりいました!ウリーとサクラモチは、子供たちに完全に浸透しています。

イラストクラブです。教室の中はシーンとしていて、絵を描くことに没頭しています。ここでも、Chromebookは必需品。サンプルになる画像等を検索して、イラストに活用しています。

パソコンクラブです。「Scratch」でプログラミングの練習をしています。自分で作ったキャラクターが出した命令どおりに動いて喜んでいる子供たちです。

ダンスクラブです。ハイテンポな曲でも一糸乱れず踊る子供たち、「潤徳46」といった感じです。

陸上クラブです。リレーに取り組んでいます。さすが、陸上を選んでいる子供たち、どの子も真剣に走っています。

球技クラブでは、バスケットボールに取り組んでいました。6年生は優しく下級生に教えてあげています。

家庭科クラブでは、ミシンの基礎練習に取り組んでいました。様々な厚さの布で試し縫いをしています。

科学クラブでは、「スノードーム」を作っていました。ペットボトルの中にキラキラした飾りなどを入れ、水と液体のりを入れると、とてもすてきな置物ができ上がります。日光などに当てるととてもきれいでした。

自分の好きなことに没頭できるクラブ活動。今日もたくさんの笑顔があふれていました。【校長】

縄跳旬間の取組

本校では、12月7日(木)から20日(水)までの期間を、「縄跳旬間」としています。

(縄跳旬間開始日に実施した縄跳び集会の様子はこちら)

中休みや昼休みに、子供たちは、校庭で長縄や短縄に取り組んでいます。

縄跳旬間最終日の12月20日(水)に予定されている「記録会」に向けて、長縄の練習を行っている子供たちが多くいました。

教員も、子供たちと一緒に取り組みます。

縄跳旬間は、明後日(12月20日)までとなります。「記録会」で、練習した成果が発揮できることを期待しています。がんばって!

平和講演会(5・6年)

本日(12月15日)の3校時、戦争伝承者である講師をお迎えして、5・6年生を対象とした「平和講演会」を開催しました。この平和講演会は、日野市平和と人権課の事業として実施しています。

本日は、1945年3月10日に発生した「東京大空襲」で被害にあわれた方(愛称「はあ坊」様)についてのお話をいただきました。5・6年生の児童は、講師の話をじっくりと真剣に聞いてきました。

ご来校いただきました講師は、現在、東京都内の小学校にご勤務し、6年生の担任をされているということでした。戦争伝承者として、戦争を体験した方から話を聞き、多くの方に伝える活動をされているようです。本日は、ご勤務されている学校で1校時の授業を行った後、本校に駆け付けてくださったとのことでした。ご多用中にも関わらずご来校いただき、子供たちに貴重なお話をいただきましたことを心より感謝申し上げます。

(2016年4月から2018年3月まで)