文字

背景

行間

日誌

全校朝会

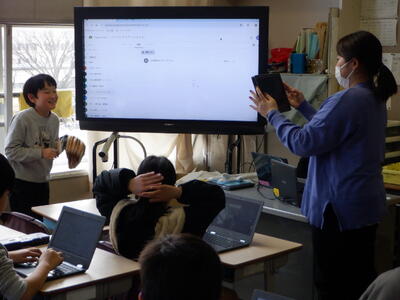

本日(1月30日)、朝の時間に全校朝会をオンラインで開催しました。

まず、サッカーで優秀な成績を収めたチームの表彰式を行いました。

次に、山都町立潤徳小学校に1日体験入学した本校の児童の様子について、校長先生から紹介がありました。詳しくは、こちら。

1日体験入学をした児童から、感想などを伝えてもらいました。

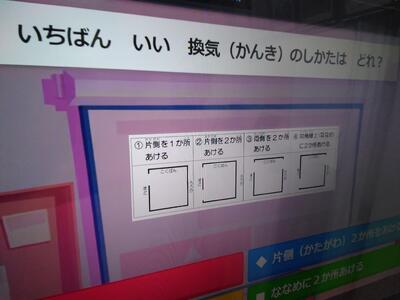

最後に、本校の養護教諭から感染症予防に関する話とクイズがありました。

クイズは、アプリを活用して行いました。子供たちは、画面表示と養護の放送を基に、学級内で意思表示を行います。

楽しみながら、感染症予防に関する知識を獲得することができました。

【5年研究授業】Meetで他地域とつながり、自然災害に関する理解を深める

潤徳小学校では、令和3年度から3年間に渡り、

「主体的に考えを表現し、学び合う児童の育成」~Chromebookの効果的な活用法の研究~

という研究主題のもと、授業改善を進めています。本日、第5学年社会科「国土の自然とともに生きる」の研究授業を行いました。

Meetで他地域とつながり、自然災害に関する理解を深める

~東京都日野市立潤徳小学校・熊本県上益城郡山都町立潤徳小学校・神奈川県相模原市立藤野北小学校コラボ授業~

はじめに、教科書で学んできた自然災害の種類について振り返りました。自然災害には、

① 津波災害

② 風水害

③ 地震災害

④ 火山災害

の4種類があることを、写真とともに振り返りました。

また、日野市における大きな自然災害にはどんなものがあったかを振り返りました。

「浅川の水が氾濫した。」

「1年生の時だった。」

「日野橋が崩れて、使えなくなった。」

2019年の台風19号の被害は、子供たちの記憶にも新しいようです。

「では、他の地域ではどんな自然災害があったのでしょうか。なぜそのような災害が起きたのでしょうか。直接、Meetで聞いてみましょう。」

まずは、「東西潤徳小学校コラボレーション」の一環として、熊本県にある山都町立潤徳小学校とつながり、どのような災害があったかをインタビューしました。

山都町立潤徳小学校の6年生の児童が、山都町で起きた風水害、地震災害、火山災害について資料とともに話をしてくれました。

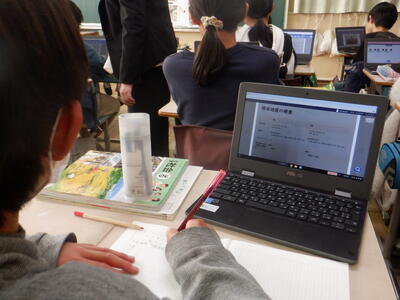

発表で使っている資料は、オクリンクで共有しているので、日野市立潤徳小学校の児童も手元で見ることができます。

「阿蘇山からの硫黄の匂いが山都町まで届いた。」

と実際にそこに住んでいる児童ならではの話を聞くことができました。

「山都町では、2023年7月の大雨で、金内橋が崩落しました。」

「日野橋も使えなくなったので、風水害での被害が同じなんだな、と思いました。」

次に、神奈川県の相模原市藤野北小学校とつながり、どのような自然災害があったかインタビューしました。藤野北小学校では、風水害による土砂崩れで本校舎が使えなくなった話を聞くことができました。

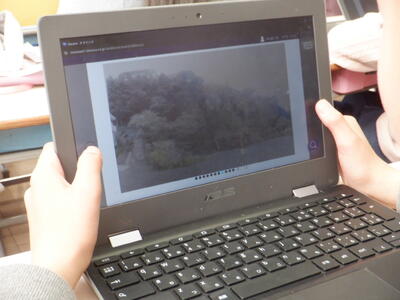

土砂崩れによって土砂に飲まれた本校舎や、ブルーシートで覆われている様子を手元の端末で見ながら、藤野北小学校の5年生の話を聞きました。

「本校舎が使えなくなってから、2年間「やませみ」という施設で授業を受けました。それから3年間は、プレハブ校舎で学びました。」

今回は、そのプレハブ校舎からの配信でした。5年間も本来の校舎で学ぶことができていない話を聞き、日野市立潤徳小の児童は衝撃を受けたようでした。

インタビューを通して思ったことや、疑問に思ったことは「ムーブノート」の「広場」に送りました。藤野北小学校も本校と同じ「ムーブノート」を使っているので、共有して見ることができました。

「土砂崩れで、桜の木は倒れなかったんですか。」

「すべて倒れてしまいました。」

「桜の木が倒れて、景色が一変していてびっくりしました。」

「プレハブの教室は、窮屈ではないですか。」

「今はもう慣れてしまいました。」

「少しの機関の雨で、長い間使えないことにびっくりしました。」

と、直接やりとりをすることもできました。

「今年の2学期には、本校舎に戻ることができます。」

との話を聞くと、「良かった」とほっとする様子の児童もいました。

「日野市の風水害、藤野での風水害、こちらは川の氾濫で、藤野では土砂崩れと違いが生まれたのはなぜでしょう。」

地図帳や、Google Earthを使って、地形に違いがあることを確認しました。日野市立潤徳小学校と違い、山があることを確認しました。

また、ストリートビューを使っていた児童は、すぐそばに川が流れている様子を写真で確認していました。

自然災害の発生と国土の自然状況には関係があることを、理解することができました。また、そこで暮らしている児童に直接話を聞くことができ、児童の関心もより深まったようでした。

今後、大規模な自然災害からくらしを守るための取り組みについての学びにつながっていきます。

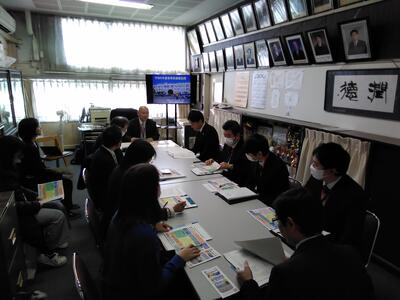

授業後は、研究協議会が行われました。本日は、教育委員会の皆様、オンラインにて山都町立潤徳小学校の皆様、藤野北小学校の先生をお招きしての研究協議会となりました。

成果

- 現地の小学生と実際にリアルタイムで交流することにより、地域や土地は異なるが、自然災害を身近な問題と捉えることができると感じた。

- 写真だけでなく熊本・藤野と離れた場所からの生の声が聞けたことで、災害時の臨場感が伝わり、自然災害の被害の大変さがより伝わったと思う。児童の心に残る学習になると思った。

- 藤野北小と交流したことで同じ台風でも被害が違うことに気付き、土地の違いに注目することができた。Google Earthは地形が分かりやすくてよかった。

課題

- オクリンクの資料を見ながら、メモをすることが難しそうだった。資料は黒板に提示、メモをChromebookとしたほうが良かったのではないか。

- Meet、オクリンク、ムーブノート、グーグルアースと様々なコンテンツを駆使したために、より理解できたところもあるが、ついていくのが必死で、感想など書くまでに至らない児童もいた。

- 事前に、いくつかの資料をもとに災害の様子など予想を立てたり、質問を考えておくことで、学習の深まりがあったのではないか。

指導・講評においては、本校の「特色ある学校づくり」で日頃から山都町立潤徳小学校とつながっていることが児童の姿に表れていることを評価していただきました。また、本時の授業ではライブで2校とつながるというチャレンジ精神あふれる授業に関しても評価していただきました。授業のねらいや、探求的な学習の流れ、児童が何を学び取っているのか、こちらが相手に発信できることは何かなど、検討していくべきことも多々ありますが、直接つながり生の声を聴くという経験は、児童の学習に大きな影響を与えていることを感じさせる授業実践となりました。

【研究推進委員会より】

教育指導課訪問

本日(1月29日)、日野市の教育長をはじめ教育委員会事務局の多くの皆様を本校にお迎えして、「教育指導課訪問」を開催いたしました。まず、校長室にお集まりいただき、校長が学校の概要説明を行いました。

3~5校時は、本校の教員の授業をご参観いただきました。

授業後には、協議会を開催しました。5校時の授業で5年生の児童とオンラインで交流した「山都町立潤徳小学校」や「相模原市立藤野北小学校」の皆様にも、画面越しではありますが協議会にご参会いただきました。

協議会後、お集まりいただきました教育委員会事務局の皆様に、本校の教育活動や本日の授業についてご指導いただきました。

ご多用中にも関わらず、多くの皆様にご来校いただきましたことを心より感謝申し上げます。

リアル東西潤徳小学校コラボレーション〜1日体験入学編〜

「東西潤徳小学校コラボレーション」として、山都町立潤徳小学校との交流を始めて1年2か月余り。

これまで、様々な形の交流を進めてきましたが、唯一実現していないのが、両校の児童同士の直接交流です。

とは言っても、1,000km以上離れているのですから、簡単なことではありません。

しかし、直近の冬休みには、本校の1年生が九州旅行をした際、山都・潤徳小を見学に行ったという(訪問日が12/29のため、閉庁日で児童や教職員の方とは会えなかったとのことです)”ニアミス”情報もいただいています。(詳しくは、こちら)

そんな中、本校の4年4組の保護者の方から、10日ほど前、「家庭の都合で、熊本に行くので、山都・潤徳小や通潤橋を見てきたいと思います。」といった内容の連絡帳をいただきました。訪問予定日は1/26の平日です。

これはチャンス。

ここしばらく、山都・潤徳小のホームページでは、両校長の「秘密会談」の様子が掲載されていますが、日野・潤徳小の親善大使が山都・潤徳小を訪問するというストーリーで、初のリアル交流の方法について検討を重ねてきました。

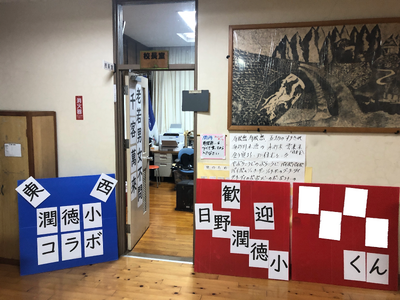

山都・潤徳小では、写真のとおり、「国賓級」の待遇で、本人と保護者等の方を迎える準備をしてくださいました。

保護者の方は熊本出身ということで、親子とも、訪問をとても楽しみされていたとのことです。

9時過ぎくらいに到着されたということで、まずは、池部校長先生自ら、学校を案内され、その様子をライブ配信してくださいました。

写真は校庭の様子です。

1/23は臨時休校だった山都・潤徳小。学校の裏手にはまだ雪が残っています。

各教室も案内してくださいました。

山都・潤徳小では、理科室と家庭科室が兼用なのです。ちょっと、東京の学校ではない表示です。

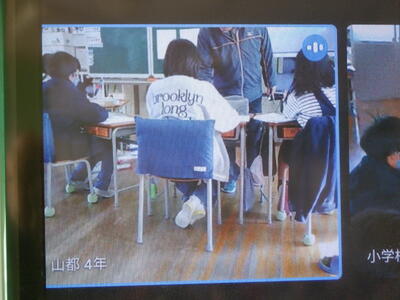

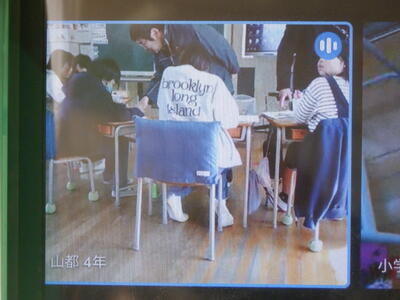

3時間目は、4年4組とオンラインでつなぎました。

4-4の子供たち「あ、〇〇(児童名)が映ってるよ!」

タブレットの前に殺到する子供たち。

今日の3時間目は、もともとなわとび集会が予定されていたとのことで、個人技を練習するとともに、大繩の「白団」の仲間に入れていただいて、対抗戦に参加していました。

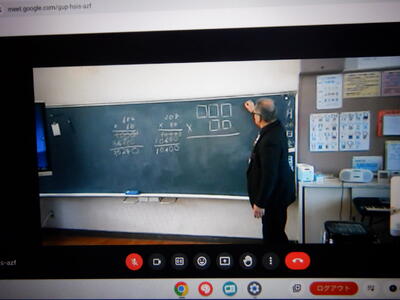

4時間目は、算数の授業に参加です。

山都・潤徳小の授業のことについて子供たちに説明します。

校長「同じ教室に3年生と4年生がいて、別々のことを学習しているんだよ。担任の先生はお互いを行き来して教えているから大変だね。」

4年生A「知ってる。複式授業でしょ?」

たぶん、子供たちは、複式授業の様子を初めて見ることと思います。

校長の私でさえ、めったに見ることはありません。

本校も授業を進めなければなりませんから、途中からは、子供たちは、算数の面積のテストに取り組みます。山都・潤徳小の算数の授業を横目で見ながら算数のテストを受ける・・・。ちょっとシュールな光景です。

もともと中学校の数学の先生である、池部校長先生。

飛び入りで教えています。

4年生B「あ、池部校長先生、授業やってる!」

4年生C「(斉藤)校長先生は、授業やらないの?」

校長「う~ん、じゃあ、今日は特別に・・・。今やっている面積のテストの答えは・・・教えてあげな~い。」

4年生たち「あはは」

本校の児童が、山都・潤徳小の3・4年担任の先生に個別で教えてもらっている、超貴重映像。

まさに、究極の「東西潤徳小学校コラボレーション」です。

そして、4時間目終了後は、お楽しみの給食。

な・なんと、今日は両校ともメインのメニューがカレーです。

校長「今は、全国学校給食週間だから、人気メニューが出やすいんだよね。」

4年生D「ということは、たまたま、同じ日になったってこと?」

校長「そうだよ。でも、同じカレーでも、山都・潤徳小は、何と『鹿肉のカレー』だよ。」

4年生たち「え~!」

(本校のカレーは、こちら)

(山都・潤徳小のカレーは、こちら)

他校の児童がカレーを食べるのを見ながら、自分たちもカレーを食べる。

しかし、その他校の中に自分の学級の友達が映っていて、「鹿肉カレー」を食べている。

何とも不思議な光景です。

「1日体験入学」の最後は、池部校長先生に玄関まで見送っていただいたようです。

山都・潤徳小の皆様に、最大級のもてなしをしていただき、ありがとうございました。

来週、日野に戻ってきた「親善大使」の児童から感想を聞くのが楽しみです。【校長】

手話について学ぼう

総合的な学習の時間に「バリアフリーについて考えよう」の学習を進めている4年生。

今日は、「ひの手話サークル」の皆様においでいただき、耳が聞こえない方とのコミュニケーションについて学びました。

今日、おいでいただいたサークルの4人の方の中に、おひとり、耳が聞こえない方がいらっしゃいます。

はじめに、その方を当てるクイズから始まりました。

迷う子供たち。

耳が聞こえるか、聞こえないかは見た目では分からないのです。

耳の聞こえない方から、生活場面で困ることについて伺います。

・朝起きるとき、目覚まし時計で起きることはできません。

・電子レンジで「チン」と鳴っても分からなくて、料理が冷めてしまったことがあります。

・「お風呂がわきました」と機械が言っても、そのことが分かりません。

・玄関で「ピンポーン」と鳴っても、お客様が来たことが分からないこともあります。 など

こうした生活のしにくさも工夫によって克服できることもあります。

例えば、時間になったら振動する機械を身に付けておいて、目覚まし時計の代わりにしているそうです。

手話サークルの方「耳が聞こえない方とコミュニケーションするにはどうすればいいかな?」

4年生たち「手話!」

手話サークルの方「でも、みんなは、まだ手話は使えないよね?どうする?」

子供たちは、ハッとして考えます。

筆談、身振り、口形、文字の空書など、コミュニケーションの手段はいろいろあるのです。

実際にジェスチャーゲームで遊んだり、口形で何を言っているか当ててみたりしました。

音がなくても相手に伝える方法はあるのです。

ただし、毎回ジェスチャーをするのも大変だし、待ち合わせの時刻を伝えるとき「いちじ」と「しちじ」は口形が同じになり、正しく伝えることが難しいことも体験しました。

手話は、その中の1つの方法であり、より便利にコミュニケーションをするために開発されたことに気付きました。

その後、「こんにちは」、「おはようございます」などのあいさつをはじめ、基本的な言葉について、次々教えていただきます。

手話の動きには意味があるので、そのことについても解説があります。

例えば、「ありがとう」の手話は、お相撲さんの手刀の動きを表しています。

子供たちは、実際に手や指を動かしながら、一生懸命に手話を覚えようとしていました。

最後に子供たちから、いくつか質問がありましたが、なるほど!と思うものもありました。

4年生A「買い物をするときに、店員さんが手話の分からない人だったらどうするんですか?」

手話サークルの方「確かに困ることがありますが、最近は、スマホの画面を見せることがあります。」

デジタルの進化は、コミュニケーションの幅を広げることにもつながっています。

最後は、習いたての「さようなら」の手話でお別れをしました。

校長も「ありがとう」の手話でお礼を伝えました。

コミュニケーションの手段は、言葉だけではないことに視野を広げてほしいと思います。

「ひの手話サークル」の皆様、貴重な機会をいただき、ありがとうございました。【校長】

日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会 会場設営実施

本日(1月24日)の5校時、6年生が「日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会」の会場設営を行いました。教員の見守りの下、6年生の子供たちは、学芸会で使用しない物品を体育館から運び出します。

物品の搬出と同時並行で、舞台前にひな壇を設置しました。

舞台前の左右には、日野市立三沢中学校から借用したひな壇を設置しました。本校の「日野市市制60周年 開校150周年記念学芸会」のために、ひな壇をお貸しいただきました日野市立三沢中学校の皆様に感謝申し上げます。

保護者鑑賞日の会場内の状況を確認するために、マットを敷いてみました。

明日から、いよいよ体育館を活用した学芸会練習が本格化します。6年生の子供たちが一生懸命に会場設営をしてくれたので、準備万端です。みんなのために働いてくれて、ありがとう!

想像力を膨らませて

校内を回っていると、2年生が楽しそうに作業している様子が見えたので、教室内に入ってみました。

図工の「たのしくうつして」の学習で、紙版画に取り組んでいるようです。

紙版画をするには、まず、型紙を作るところからスタートです。

今回は、同じ型紙を何回も使って画用紙に刷り、模様をつくることが目的です。

2年生A「うーん、私はうさぎにしようかなぁ。」

2年生B「今年は辰年だから、ドラゴンにしよう!」

2年生C「でも、あんまり細かい型紙だと、刷るとき大変だよ。」

いろいろ考えながら、型紙を作っています。

すると、いました!

本校キャラクター、ウリーの型紙を作っています。

不動の人気です。

2年生D「僕は、走っている人にしようかなぁ。持久走やってるし。」

なるほど、走っている人を画用紙に並べると、持久走月間で取り組んでいる校庭の様子になりそうです。

2年生E「大谷選手のグローブにしようかなぁ。でも、校長先生、目の前にグローブがないからどうしよう?」

校長「うーん、今はグローブは他の学年のところにあるからねぇ。潤徳小のホームページには写真を載せたけど。」

何人かの子が、自分の型紙のイメージ写真やイラストを探すため、端末を取り出しています。

すぐ「ググる」のは、大人も子供も同じになってきています。

型紙ができたら、思い思いの色で刷り始めます。

型紙を置く場所で模様が変わってきます。全体のバランスを考えながら慎重に刷っていきます。

中には、勢い余って、インクが洋服についてしまった子も・・・。

すみません、何人かの子は洗濯でご迷惑をかけてしまいそうです。

頑張って完成です!

すてきな模様ができました。

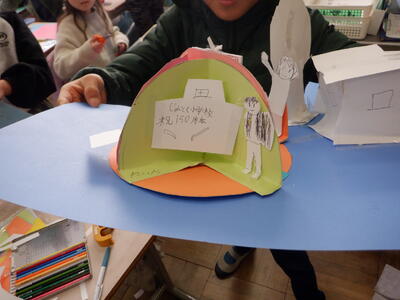

さらに校内を回っていると、3年生が図工で「くるくるランド」を作っているところを見かけました。

画用紙の上に、回転する円形のステージをつけ、様々な世界を表現するというものです。

この児童の作品は、ステージの上に「昭和の時代」、「平成の時代」、「令和の時代」という3つの世界を表現しています。とてもおもしろい発想です。

「令和の時代」は、本校が150周年を迎えたところになっています。さすが、潤徳の子!

次々、「校長先生、見て~!」と説明に来る子供たち。

ここが大事なところで、自分がどういうことを表現したかったのか、言語化できることが大切なのです。

ですから、校長も子供たちの説明に耳を傾け、発想をほめていきます。

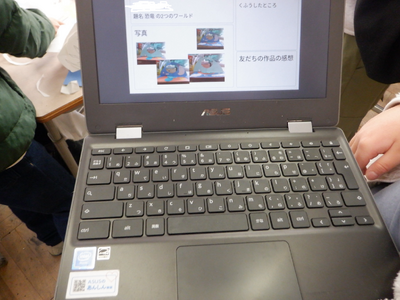

この児童は、タブレットで作品の説明をしてくれました。

各ステージの写真を撮り、スライドにコピーして、作品全体の様子が分かるようにしています。

デジタル上で、友達の作品を鑑賞でき、また、感想を伝えることもできます。

本校では、デジタルの方法もアナログの方法も、子供たち自身が選択して表現できるようにしています。

様々な創作活動を通して、子供たちの発想力が伸びてほしいと願っています。【校長】

(今日は、山都・潤徳小は雪の影響で臨時休校となってしまいました。そこで、ちょっと東西ミニコラボを・・・。詳しくは、こちら)

日野市市制60周年 開校150周年記念 体力向上月間(持久走)

今月、本校では、「日野市市制60周年 開校150周年記念 体力向上月間」として、全校で持久走に取り組んでいます。2時間目終了のチャイムが鳴ると、続々と子供たちが校庭に集まってきます。子供たちは、低、中、高学年ごとに決められたスタートラインで、開始の合図を待ちます。

スタートの合図で、一斉に走り始めます。

「残り1分」の放送が入りましたが、多くの子供たちは、自分のペースを崩さず、思い思いのペースで走りきることができました。

全校で取り組む持久走の取組も、残すところあと2回となりました。

日本の音楽でつながろう

年が明けて、早くも3週間余りが過ぎました。

お正月気分も抜けつつありますが、日本のお正月といえば、「春の海」の箏の音楽が流れる雅(みやび)なイメージがあります。

本校でも、音楽室のそばを通ると、箏のきれいな音色が聞こえてきます。

4年生が箏の学習に取り組んでいるのです。

箏を扱う授業が3~4回目になっている子供たち。

まずは、箏爪を選ぶところからスタートです。

子供たちによると、どれを選ぶのかで音が変わるそうで、様々なサイズの中から自分にあったものを選んでいます。

箏は、ドレミの階名ではなく、「七七八」のような「数字譜」が楽譜となります。

漢数字は、それぞれ、使う糸の場所を表していて、楽譜に指定された絃の音を弾いて演奏します。

子供たちが練習しているのは「さくら さくら」です。

校長「ドレミと違うのに、どうやって覚えているの?」

4年生たち「七七八 七七八 七八九八・・・って覚えてるよ。」

校長と違って、記憶力に優れた子供たちは、黒板に貼られた数字譜を見ることもなく、絃を弾いていきます。

校長「リコーダーと箏とどっちが簡単?」

4年生たち「箏!」

多くの子供たちが即答します。

音楽専科のチェックを受けながら、楽しそうに演奏している子供たち。

日本の文化のよさにも気付いてほしいものです。【校長】

大谷選手に感謝の気持ちを伝えよう!

先週(1/19)に「大谷サン、グローブありがとう集会」を緊急に開催した本校。

グローブを各学年で順番に使い始めるところです。

さて、東京都教育委員会では、このたびの大谷選手のご厚意に対して、都内の公立小学校等に大谷選手への御礼のメッセージを募集し、提出された全校分を取りまとめて1つのスライドにして委託業者へ送付する取組を行っています。

大谷選手に感謝の気持ちを伝える絶好のチャンスですので、任意参加の企画ですが、本校もぜひスライドを提出したいと考えました。

しかし、提出が今週末までですので、あまり大々的に取り組む期間はありません。

そこで、今回は、デジタルの技能に長けたパソコンクラブの児童に作成を依頼することにしました。

パソコンクラブ児童A「これ、大きなニュースになっちゃったらどうしよう・・・?」

東京都教育委員会として取り組むわけですから、かなり大きな企画です。ニュースになるかもしれません。都教委のホームページに掲載される予定もあるようです。

技能はあっても、どうデザインするかは難しいところ。

中には、いただいたグローブをはめて、写真を撮影し、スライドに入れ込む子もいます。

パソコンクラブ児童B「校長先生、大谷選手の顔を入れてもいいかなぁ?著作権でダメ?」

さすが、情報モラルにも詳しい子供たち。ちゃんと考えて作成しています。

校長「確かに無断で使用できないものもあるよね・・・。ただ、大谷選手が自分の顔を見ても仕方ないんじゃない?」

パソコンクラブ児童B「あ、そりゃそうだ。」

というわけで、著作権フリーのウリーとサクラモチが多くの子のスライドに使われています。

ウリーとサクラモチも、いよいよLAデビュー!?

子供たちの力作から、学校代表として東京都教育委員会に提出するのはスライド1枚だけ。

選定に頭を悩ませそうです・・・。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)