文字

背景

行間

日誌

日野市市制60周年 開校150周年記念修了式

本日(3月22日)の朝、オンラインで「日野市市制60周年 開校150周年記念修了式」を開催しました。

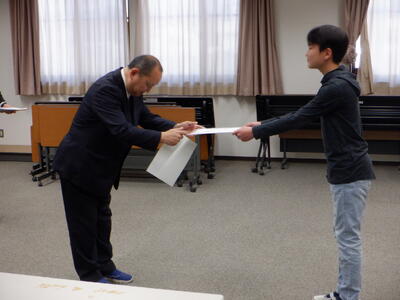

まず、学年の代表児童に修了証を授与しました。

次に、校長先生のお話です。日野市市制60周年、そして開校150周年の記念すべき1年の本校のあゆみを画像と動画で振り返りました。

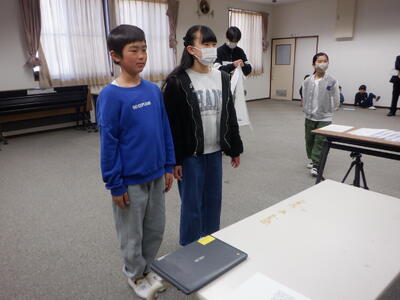

そして、1年生の学級代表児童によるスピーチです。1年間取り組んだことや成長したことなどを堂々と話しました。

最後は、校歌斉唱です。

修了式の後、生活指導部の先生から「春休みの過ごし方」について、情報主任の先生から「Chromebookの使い方」についてお話がありました。

また、19日の朝実施した「お別れの会」に参加できなかった今年度で学校を去られる先生方から、児童に挨拶をいただきました。

皆さんにとって、笑顔招福な春休みとなりますよう祈念しています。

1年間、本校の教育活動に温かいご支援とご協力を賜りました全ての皆様に、この場をお借りして感謝申し上げます。

本当に、ありがとうございました。

東西潤徳小学校コラボレーション〜「お別れの会」編〜

今日は、本校も山都町立潤徳小学校も修了式の日です。

両校の子供たち同士が交流できるのも最後の日になります。

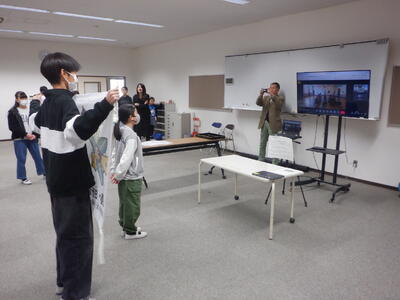

そこで、修了式の前にオンラインによる「お別れの会」を開きました。

昨日、6年生が卒業した、山都・潤徳小。在校生は1年生から4年生だけとなりました。

そこで、「お別れの会」は、本校の6年生の代表委員が最後の仕事として、自らすすんで司会をしてくれました。

代表委員A「これから、日野市立潤徳小学校と山都町立潤徳小学校の『お別れの会』を始めます。」

代表委員B「まず、日野市立潤徳小学校の代表児童のあいさつをお願いします。」

本校代表は、集会委員会の委員長、副委員長の6年生の2名です。

集会委員たちは、両校合同の全校児童集会を開催するため、何回もオンライン会議を重ねてきました。(詳しくは、こちら①、こちら②、こちら③、こちら④、こちら⑤)

間違いなく、一番、山都・潤徳小と交流した子たちですので、代表児童として話をすることを依頼したところ、二つ返事で引き受けてくれました。

山都側からは、「友情の旗」が映ったことで、子供たちや教職員の方々から「あ、旗だ!」とか、「おぉ~!」といったどよめきが上がっているのが聞こえます。

スピーチ内容は、集会委員が自分たちだけで考えたものです。大変素晴らしいので、全文ご紹介します。

集会委員A「おはようございます。集会委員会委員長の○○です。私が印象に残っているのは、東西潤徳小コラボの集会です。特に忘れられないのは、ビンゴ大会です。同点になったことは運命だなと感じました。それと、校長室でリモートの打合せをしたことです。この1年間、たくさんの交流ができて、とても楽しかったです。山都町立潤徳小学校のみなさん、本当にありがとうございました。」

集会委員B「そして、潤徳の名は永遠に不滅です!山都・潤徳小のみなさんの思いは、私たちが永遠に引き継いでいきます!」(「友情の旗」を大きく振る)

集会委員A「山都町立潤徳小学校で過ごした日々を忘れずに、矢部小学校でも頑張ってください!」

山都側から拍手が聞こえます。

続いて、山都・潤徳小からの代表児童のあいさつがありました。

本校4年生の児童と一緒に算数の授業をしたこと(詳しくは、こちら)、私と本校教員3名が山都・潤徳小の閉校記念式典に参加し、一緒に給食を食べて交流したこと(詳しくは、こちら)などの思い出が語られました。やはり、直接交流の印象が強いようです。

ここで、再び、代表委員が登場。

代表委員A「ここで、『お別れの会』は終わり・・・ですが、最後と言えば、やっぱり『アレ』ですよねぇ!」

代表委員AB「池部校長先生、お願いしま~す!」

百戦錬磨の代表委員たち、最後まで、アドリブの進行が冴えわたります。

この1年半弱の間に、池部校長先生と何百回も繰り返されてきた「こ・ん・に・ち・は~!」のあいさつ。

「さようなら」ではなく、やはり、「こ・ん・に・ち・は~!」が両校の締めにはふさわしいのです。

本校の全学級、そして、山都・潤徳小から、池部校長先生の発声に合わせ、渾身の「こ・ん・に・ち・は~!」が聞こえてきます。

そして、山都・潤徳小が退室するまで、大きく手を振り続けました。

日本全国、修了式を迎えている学校は多くあると思いますが、こうした「お別れの会」をしているのは、両潤徳小だけでしょう。

最初は、「日本唯一、最先端の取組」を目指し、意気込んで取り組みました。

確かにそのとおりなのですが、こうして、最後を迎えると、残った印象は「日常化」ということでした。

子供たちにとって、両校がつながることは当たり前で、もう、普段の出来事になりました。

「日本唯一、最先端の取組」なのですが、いつもどおりの取組。

このコラボの最大の成果は、こういうことなのでしょう。

潤徳の名を引き継ぐことも、日野・潤徳小の子供たちにとっては当然のこと。

両校の絆は、ずっと子供たちの心に残り続けることでしょう。

山都・潤徳小の皆様、今まで、本当にありがとうございました。【校長】

(山都側から見た、最後のお別れの様子は、こちら)

【子供たちがつくる学校プロジェクト】年度末お楽しみ会

1~5年生は、明日の修了式が、6年生は25日の卒業式が最終登校日になります。

クラス替えや卒業が目前に迫り、最後のお楽しみ会が行われる学級・学年が多くありました。

「ばくだんゲーム」で盛り上がる1年生たち。

この1年間で、たくさんの楽しい遊びを覚えました。

2年生も、校庭でドッジボールをする学級あり、各自の端末で「kahoot!」を使って友達クイズをしている学級ありと様々な楽しみ方をしていました。

4年生は校庭で「こおり鬼」をしている学級がありましたが・・・

今日は、強風が吹いていて寒い!

文字どおり、「氷」になってしまいそうな寒さでしたが、4年生たちは元気に校庭を駆け回っていました。

そして、6年生。

本校で過ごす時間もあとわずかになったことから、各学級で最後のお楽しみ会を計画しています。

最後は、学年合同のお楽しみ会も行われ、1年生のときを思い出し、「玉入れ」などに興じていました。

「お楽しみ会」を成功させるには、学級・学年の仲がよいことはもちろんのこと、企画・進行がしっかりしていることが大事です。

どの学級・学年も楽しそうに過ごしていました。

これは、事前の準備がしっかりしている証拠です。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の基本とも言えるのがお楽しみ会です。

こうした活動を通しながら、自主的に取り組む意欲を高めてほしいと思います。【校長】

卒業式予行

今日は、1~4年生は給食なしの午前授業で下校しましたが、5・6年生は給食をとった後、体育館で卒業式の予行を行いました。

5年生が「威風堂々」を生演奏する中、おごそかに6年生が入場してきます。

式の最初に国歌を斉唱します。

5年生と6年生が一緒に歌うのは今日だけです。

当日は、保護者や来賓の皆様にも歌っていただくことになります。

この後は、証書授与となりますが、校長自身が壇上で証書を渡しているため、写真が撮れませんでした。

当日をお楽しみに。

呼びかけ、歌の場面です。

視線の先には5年生たちがいます。

在校生に卒業生の偉大さを伝える大事な機会です。

5年生には、1年後の自分の姿を想像して式に参加するように話をしていますので、集中して予行に臨んでいました。

5年生の「カノン」の生演奏の中を退場していく6年生たち。

いよいよ、本番は3/25に迫ってきました。

ここからは、気持ちを高め、「宇宙一」の卒業式を目指して頑張ってほしいものです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】おにいさん、おねえさんデビュー!3

今日は、保育園の年長児が本校に来て「小学校体験」をする3回目、最終日です。

2時間目に「むこうじま保育園」の年長の子たちが来てくれました。

お世話担当は1年2組の子供たちです。

1年生A「あぁ、ドキドキする!」

などと言いながら、お迎えです。

まずは、迷子にならないよう、手をつないで、座席まで誘導です。

最初は、一緒に「にじ」の歌を歌います。

年長の子たちも、大きな声で歌っていました。

続いては、何とびっくり、「ランドセル体験」です!

写真でランドセルを背負っているのは、1年生ではありません。

年長の子たちです。

このコーナーの発案者は1年生です。

1年生B「入学する前にランドセルのことを知ってもらいたかったから。」

とのこと。

年長の子たちもまさかの展開にびっくりしながらも、とてもうれしそうです。

マスク袋やコース別リボンなど、1年生グッズの説明付きです。

年長児たちも「先輩」の言うことをしっかり聞いています。

続いて、「絵しりとり」です。

しりとりになるように、絵を交互に描いていきます。絵が難しい場合は、言葉を書いてしりとりを続けていきます。

次は、本の紹介です。

1年生は自分の好きな本を持ってきて、ペアの年長の子に読み聞かせをしていました。

本の紹介が終わると、昔遊びです。

けん玉、こま、折り紙、あやとりなど、ペアで相談しながら遊びを選びます。

年長の子たちは、とても手先が器用で、1年生と一緒に仲良く遊ぶことができました。

最後は、いつものとおり、校長の私が割って入ります。

校長「潤徳小に来る子もたくさんいるようなので、入学式で待っていますね!ところで、私は誰でしょう?」

定番の反応が来ると思いきや、

年長児たち「校長先生!」

と一発回答。

ちょっと、校長の楽しみが奪われてしまいましたが、賢い年長さんたちで、入学式がとても楽しみになりました。

校庭に出ると、「たんけん」と言って、手をつなぎながら学校を案内し、お別れをしました。

4つの保育園との交流が終わりましたが、迎える学級の個性が出ていて、とても内容の濃いものになりました。

自分たちで、どうすれば年長の子たちが喜ぶか考えてプログラムを決めてきた1年生たち。

4月になったら、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を新しい1年生にも教えてあげてほしいと思います。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)