文字

背景

行間

日誌

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「潤徳ラジオ」生放送潜入!

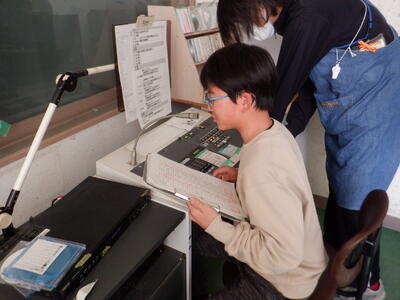

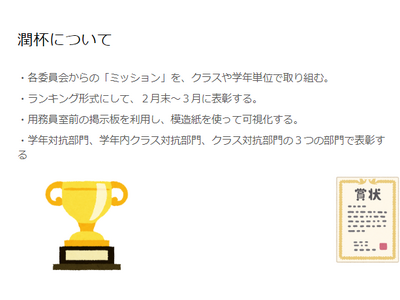

インフルエンザ等の罹患による欠席児童が増え、学級閉鎖の判断を行った学級が出たことなどから、「潤フェス2」の実施延期、「たて割り班活動」の中止を決定し、お楽しみの学期末を過ごすことができなくなってしまい、ちょっと「残念モード」の校内ですが、その中でも、「潤杯」関係の昼の放送は通常どおり行われています。

放送委員会は、今週の昼の放送を「潤杯」対象放送としています。

放送をしっかり聞いていないと解けないクイズを出題し、正解数に応じて「潤杯ポイント」を付与するという企画のようです。

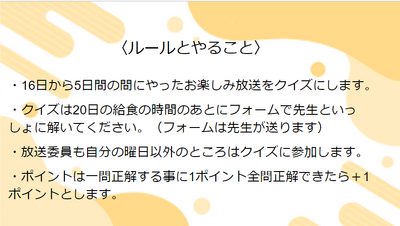

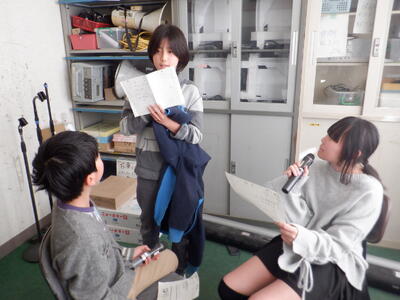

今日の昼の放送は「潤徳ラジオ」の人気コーナー、テーマに基づいたパーソナリティーのフリートーク放送です。

現在のテーマは「100万円をもらったらどうするか」です。

3人のパーソナリティー、「ばななししょー」、「ゆうゴリラ」、「オインク!!」の軽妙な会話が魅力です。

今日の放送を一部を再現しましょう。

オインク!!「この番組は、みなさんからおたよりをもらって、あんなことやこんなことを話していこうという番組です。」

オインク!!「今日は、先生スペシャルです。(今回紹介する)全部のおたよりを先生が書いています。」

オインク!!「まず、(ラジオネーム)『ひろりん』さんから。100万円もらったら、宝くじを買って、当たったら海外旅行に行くそうです。」

オインク!!「当たるかなぁ~?その100万円で世界旅行に行くんじゃなくて、100万円宝くじに賭けて、その後に海外旅行に行くっていうのが不思議ですね。」

ゆうゴリラ「前にもそんなおたよりありましたよね?何か、宝くじにあたったら旅行に行く・・・みたいな。」

ばななししょー「逆に少なくなっちゃうかもしれない。」

オインク!!「それで、0になってしまって、海外旅行に行けなくなってしまう・・・みたいな話ですね。」

ばななししょー「それでは、次のおたよりです・・・。」

このような感じで、ゆるーいトークが毎週繰り広げられます。

3人のパーソナリティーの絶妙な掛け合いがクセになります。

今日は、教員から投書された内容を基にした放送でしたが、いつもは、児童からの投書で盛り上がっています。

ちなみに、今日は、3人の教員からの投書(教員も「ラジオネーム」にしています)でした。

ご紹介した以外の2人の教員の内容は、

くろちゃん「豪華客船、世界一周の旅」

えびちゃん「世界最大のクルーズ船、『アイコン・オブ・ザ・シーズ』に乗って優雅に過ごす」

といったもの。

合わせたわけではないのに、全員、100万円があったら旅行・・・。

日ごろ、疲れているのかな・・・と校長としては気になります。

ちなみに、昨日は別なパーソナリティーがリスナーからの「お悩み相談」を行っていました。

こうして、放送委員会の児童は校内を盛り上げるための「日替わり放送」で頑張っています。

「子供たちがつくる学校ラジオ」ですね。【校長】

公平な税負担について考える

「103万円の壁」、「年金問題」など、毎日「お金」に関する話題がニュースになります。

特に税に関することは、日々の生活に直結するものです。

子供たちにとっても、税について理解を深めることは、今後に向けて大変重要なことです。

そこで、本日、6年生を対象とした、日野市の租税教育推進協議会の税理士の方々のご協力による租税教室が開催されました。

義務教育を受けている子供たちですが、「授業料」は徴収していません。

当然ながら、学校には多くの税金が使われています。

一人当たり、いくらの税金が使われているのか、子供たちにクイズが出されます。

何と、1年間で90万円もの税金が使われているとのことです。

6年間だと540万円。

6年生は134名の児童が在籍していますから、7億円以上の税金が小学校生活に使われたことになるわけです。

現在、6年生が直接払っている税金は消費税くらいですが、人生を歩む中で税金を納めなくてはならない機会が多くあることを学びます。

人生を終えるときも相続税がかかります。

常に税金と向き合っていかなければならないのです。

本来、税金は平等に徴収されなければならないものですが、実際には、様々な所得の人がおり、「生存権」が保証されていることもあり、完全に平等というわけにはいきません。

そこで、「公平」な税負担が重要であることを学びます。

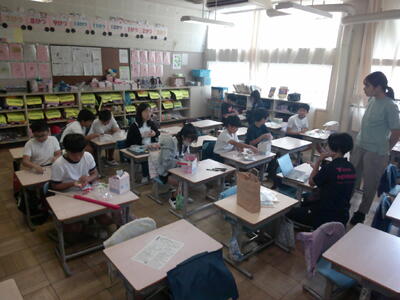

シミュレーションを基に、どうしたら公平な税負担にできるかグループで検討します。

経済的に苦しい方の負担を軽減しながら全体の税収入を確保していく難しさを6年生なりに感じたようです。

授業の最後には、「新札」の1億円(見本)を見せていただきました。

お金に興味があるのは、大人も子供も変わりありません。(苦笑)

「租税教室」を通して、納税の義務を果たすことの重要性を理解してほしいと思います。

講師の税理士の皆様、貴重な機会をいただき、ありがとうございました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「潤フェス2」開幕!!

いよいよ2024年度「潤フェス2」が開幕いたしました。

この後、本日の熱いフェスの様子をお伝えいたします!!!

…なのですが…雰囲気を出すために会場が暗く…カメラが暗さを綺麗に写す性能を兼ね備えてなく…

要するに写真の映りが激しく悪いことを御了承ください。

さあ、始球式が始まりました。

始球式を終えて安堵の表情の子供たちです。

続いては、ダンスクラブです。

観客の手拍子も揃っています。

歌、ヨーヨー、けん玉、ダンス、ピアノ演奏と次々と続きます。

そして、本日最後を締めくくるのは…有志の先生方のバンドパフォーマンスでした。

会場も一体となって盛り上がります。

このようにして、無事に1日目が終わりました。

担当の先生からは「マイクの調子が悪く…初日なのに悔しいです。」という声が上がっていました。

(この後、担当の先生方が必死でマイク機能を復活させていました。明日は、大丈夫かな…)

昼休みには、明日明後日のリハーサルをしていました。司会の児童が「盛り上がっていますか~?!」と、原稿の練習をすると「いえ~い!!」という声が返ってきていました。

明日の2日目も楽しみです。

動画配信を行っていますので、子供たちの頑張りをのぞいてみてください。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「潤フェス2」開幕目前!!

昨年度、開校150周年盛り上げイベントとして企画された「潤徳フェスティバル」(略称:「潤フェス♪」。

たぶん、150年の歴史で最も盛り上がったと言っても過言ではない、熱狂のステージが繰り広げれられました。(詳しくは、こちら)

もはや「伝説」ともなった「潤フェス♪」

しかし、1年間のブランクを経て、あの興奮がまた戻ってきます!

そうです。「潤フェス2」として装いも新たに企画されたのです。

写真は、11/19に「潤フェス2」について会議をしている代表委員の子供たちです。

代表委員は6月の時点ですでに「潤フェス2」の計画を立てはじめ、「心!MJコンサート」終了後から、本格的に準備を進めました。

連日、出場希望者に対する厳しいオーディションも実施してきました。(結局、出場希望者は全員ステージに立てることになりましたが。(笑))

極秘中の極秘企画ですので、このホームページに特集されることもほとんどありませんでしたが、実は、周到な準備が進んでいたのです。

そして、今日は、12/16(月)の初日のステージに立つ出場者に対する最終リハーサルが昼休みに行われました。

百戦錬磨の代表委員たち。

当日もアドリブ満載の盛り上げ進行をしてくれることでしょう。

様々な個人、グループが出場する「潤フェス2」。

リハーサルでは、厳格な進行管理が行われます。

「潤フェス2」期間中は特別時程にして、休み時間を延ばしますが、それでも、各日の発表時間は25分間しかありません。

スピーディーな入れ替えが求められます。

そして、今年度、かなりバージョンアップした保護者の方対象のライブ配信。

今回も余すところなく「潤フェス2」の全容をお伝えする予定です!

職員のリハーサルも真剣そのものです。

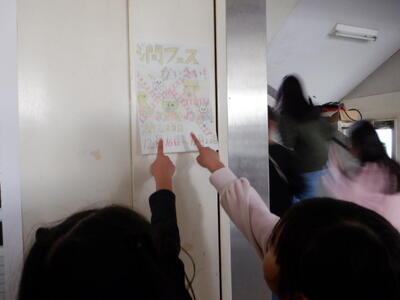

代表委員たちは盛り上げ隊として、様々な掲示物なども自分たちで作成します。

校内には代表委員作成の「潤フェス2」のポスターも掲示されています。

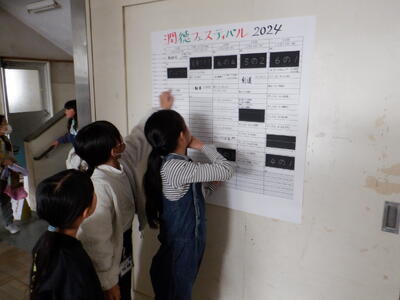

タイムテーブルも掲示され、子供たちの関心も大いに高まっています。

潤徳小学校の「大クリスマスパーティー」、いや、「大忘年会」、いやいや、「大宴会芸大会」、そのどれも当てはまる「潤フェス2」!

今年の代表委員の目標は、「去年を越えることができるような151周年という新たな一歩を踏み出す」です。

来週、新たな潤徳小の歴史が動く予感です。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】落ち葉集め大会②

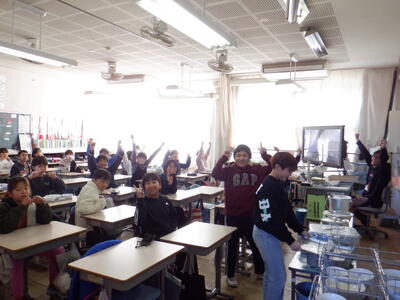

昨日の給食時間中、整美委員会の児童から、12/11(水)に行われた「落ち葉集め集会」の1~3年生の部の結果発表がリモートで行われました。

拾った落ち葉の重さが重い学級が優勝です。

1年生は1-2、2年生は2-4、3年生は3-2が優勝で、「潤杯ポイント」を多く獲得しました。

発表の瞬間、大喜びの1-2の子供たちです。

このことを画面で見ていた4~6年生の子供たち。

今朝は、満を持して4~6年生対象の「落ち葉集め集会」に臨みます。

一般的に、こうした落ち葉回収の集会は、勤労奉仕の精神を育む意味合いが強いのですが、本校の場合、そこに「潤杯」のゲーム性が加わり、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一環になっていることが大きな特色です。

整美委員「♪落ち葉拾いに行こうよ!」

4~6年生「♪落ち葉拾いに行こうよ!」

整美委員「♪袋だって持ってるし!」

4~6年生「♪袋だって持ってるし!」

整美委員「♪軍手だって持ってるし!」

4~6年生「♪軍手だって持ってるし!」

整美委員「(指さして)あ!」

4~6年生「(指さして)あ!」

整美委員「『お・ち・ば・ひ・ろ・い』で6文字なので、時間は6分間です。スタート!」

移動教室のキャンプファイヤーで定番のゲーム「猛獣狩りに行こうよ」を転用して楽しく盛り上げます。

1回目の「落ち葉集め集会」で低学年がかなり回収しているので、高学年は体育館の裏なども含め、捜索箇所を増やします。

正門横の自転車置き場の周りにも殺到します。

本校での生活が長い高学年の子供たち。落ち葉のたまりやすい場所を熟知しています。

1回目の「落ち葉集め集会」で想定外に集まったことを受け、今回は、各学級に複数の袋が準備されています。

さすが高学年の部、低学年の部を超える量の落ち葉があっという間に集まりました。

気になる「潤杯ポイント」の結果は給食時間中に発表です!

ということで、給食時間になり、整美委員から4~6年生の部の結果発表です。

4年生は4-3、5年生は5-4、6年生は6-3が優勝でした。

歓喜する5-4の子供たち。相変わらず、黙食じゃなくてすみません・・・。

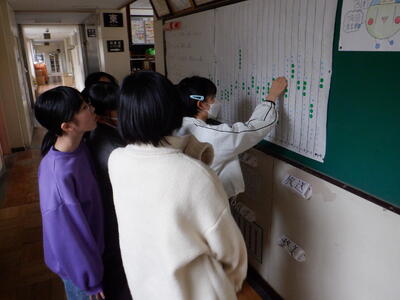

東昇降口横の「潤杯スコアボード」の場所は、今や校内の名所となっています。

着々と「潤杯ポイント」のシールが貼られ、通りがかりの子供たちも一喜一憂です。

「落ち葉集め集会」の有無にかかわらず、用務主事は日々落ち葉と格闘しています。

子供たちが集めた落ち葉が、少しでも「働き方改革」につながるとよいのですが。【校長】

【JDTA】教育インターンシップ、最終日!

今年の5月から、教育インターンシップの活動として、1週間に1回程度、本校で様々な体験を積んできた明星大学2年生の3名のインターンシップ生たち。(インターンシップ開始のころの様子は、こちら)

今日が、活動の最終日となります。

これまで様々な学年で活動を行ってきたインターンシップ生ですが、最終日は、本人たちの希望も踏まえて、これまで多く関わってきた1・2年生の授業支援をメインで行いました。

縄跳び週間最終日ですから、休み時間は長縄の回し手として協力します。

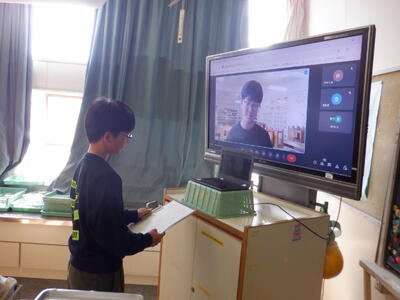

給食の時間には、最終日ということで、リモートによる全校児童向けの挨拶をしました。

多くの学年に関わった思い出を述べたり、子供たちのこれからの生活にエールを送ったりして、3人とも自分の言葉で語ることができました。

給食中でしたが、教室の子供たちもしっかりと話を聞いていました。

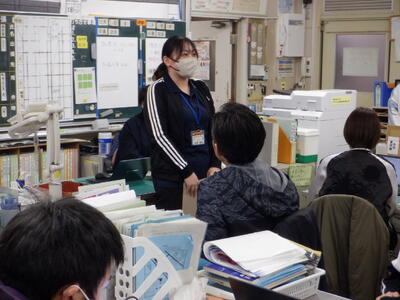

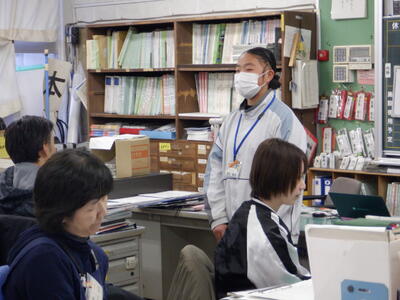

活動の最後は、教職員への挨拶です。

3人とも、この半年の本校での経験を踏まえ、将来は教育に携わる仕事に就きたいと力強く話をしていました。

本校の「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)の取組は、教職を目指す学生に、将来のあこがれをもってもらうことが目的です。

この半年でその思いを強くしてくれたらうれしく感じます。

夢の実現に向け、これからも頑張ってほしいと期待しています。

最近、教員の仕事はブラックだと報道されることも多いのですが、やりがいのある素晴らしい仕事であることは間違いありません。そのことを教職を目指す学生たちには伝え続けていきたいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】縄跳び週間、フィナーレ!

12/5から続いてきた縄跳び週間も今日が最終日です。

今朝は、体育委員会が主催する「縄跳び集会」での2回目の記録会が行われます。

集合時刻前から「自主練」する学級もあるなど、「クラスレコード」を目指して気合の入る子供たちです。

集会が始まりましたが、体育委員会からの説明は極めてシンプルです。

体育委員長「『潤杯』のポイントも付くので、みなさん、頑張りましょう!」

それを聞いて、多くの学級から「オーッ!」といった雄叫びが上がります。

「潤杯ポイント」、恐るべし。

大人も子供も「ポイント」という響きが魅力的なようです。(笑)

3分間の真剣勝負。

どの学級も心を一つにして頑張っています。

今日が最終日のインターンシップ生も一生懸命応援します。

各担任が体育委員に結果報告です。

「潤杯ポイント」のゆくえは・・・給食時間に発表とのことです。

実は、体育委員会の児童は、ソフトボール投げの特訓時と同様、 「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一環として、短縄の技やコツなどを紹介したビデオを作成しています。

このビデオが各学級や昇降口横の「潤徳小デジタルサイネード」で活用され、学校全体の技能の向上に貢献しています。

そして、給食の時間、待ちに待った結果発表が行われます。

各学年ごとに回数が発表されます。

理科室からのリモート放送でしたが、発表のたびに遠く離れた教室からも歓声が聞こえてきます。

5年生優勝の5-2、跳んだ回数は178回です。

2位の5-4の回数は177回。大接戦でした。

6年生の部の優勝は6-2、跳んだ回数は何と235回。

全校の中でもぶっちぎりの回数です。

牛乳の乾杯で「祝勝会」をする6-2の子供たち。

黙食じゃなくてすみません。。。

潤杯も5ポイント獲得です!

縄跳び週間は、本校で年間3回設定されている体力向上強化期間の1つとなります。

あくまで、強化期間は動機付けにあたりますので、これをきっかけに日常的に運動に取り組んでほしいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】落ち葉集め大会①

今朝、校地内の安全点検のため、校舎裏の「トンボ池」のそばにいくと、20羽程度のカモがゆったりと泳いでいました。

ただ、今回の記事で注目していただきたいのは、カモではなく、「トンボ池」周辺にある大量の落ち葉です。

学校の敷地内には大量の樹木があり、その中には落葉広葉樹も含まれています。

晩秋から初冬にかけて、それらの木々から多くの葉が落ちてきます。

児童の通行や遊具の安全、排水などを考えると、こうした落ち葉をできるだけ取り除いておく必要があります。

学校では、主に用務主事が清掃作業にあたっていますが、個人で対応できる量ではありません。

そこで、整美委員会では「潤杯」の取組として、全校児童による「落ち葉集め大会」を企画し、12/10(火)の朝の時間にオンライン臨時児童集会で告知しました。

今朝は、1~3年生対象の「落ち葉集め大会」の1回目が行われました。

整美委員会の児童から、集めた重さが潤杯のポイントになること、校舎裏などの場所には行かないことなどの説明があります。

1~3年生の子供たちは、各学級を担当する整美委員が持っているビニール袋に落ち葉を入れていくことになります。

それでは、スタート!

あっという間に校庭の各所に散っていく子供たち。

低学年と言えども、毎日学校で生活しているわけですから、落ち葉のたまりやすい場所はよく知っています。

校庭の隅の方に行き、一生懸命集めています。

たっぷり拾った落ち葉にご満悦です。

子供たちは、拾っては回収袋に行き、また戻って・・・ということを全力ダッシュで繰り返します。

いつの間にか、「落ち葉集め大会」が「持久走大会」を兼ねている感じになります。(笑)

集めた落ち葉を整美委員の持っている袋に入れていきますが・・・

予想以上に回収された落ち葉が多く、用意した袋に入りきらなくなりそうな学級が続出!

担任と一緒に無理やり押し込む光景が随所に見られます。

スーパーのタイムセールの「○○詰め放題!」と同じ感じです。(笑)

6分間で、大量の落ち葉が集まりました。

しかし、校庭の落ち葉はまだまだたくさんあります。

明後日の12/13(金)の朝、今度は4~6年生の「落ち葉集め大会」が行われます。

楽しみながら校地内の美化が進めばよいと思います。

保護者の皆様、軍手の準備にご協力いただき、ありがとうございました。【校長】

縄跳び週間、中盤!

先週の12/5から始まった本校の縄跳び週間。

東京は、19日連続晴天が続いていて、記録的な長さだということです。

寒いものの天気に恵まれているので、多くの児童が校庭に出て縄跳びの練習に励んでいます。

今朝の日野市の最低気温は2.4℃。

厳しい寒さの中、1時間目が校庭の体育の割当で外に出てきた3-1の子供たち。

とても寒そうにしていましたが、短縄の練習が始まってしばらくすると、肩で息をする子が続出。

やはり、短縄は冬場に効果的な運動のようです。

2時間目が校庭での体育の3-3の子供たちも一生懸命短縄の練習をしています。

中休みは、体育委員会の児童が音楽を流し、各学級で長縄を使った8の字跳びの練習が行われます。

3時間目の校庭では、珍しい光景が見られました。

本校は、学級数が多いため、校庭を2つの学級で使うことが多くあります。

原則として、1~3年生が校舎側、4~6年生が鉄棒側で体育を行います。

ところが、今日の3時間目は、割当の1-3と6-4が一緒に校舎側で準備体操をしています。

縄跳び週間ということで、1-3と6-4の担任が相談して、今回は一緒に短縄の練習をする「合同体育」にしたとのこと。

縄跳びカードに記載されている代表的な技を1年生の前で披露する6年生たち。

若干、緊張気味です。

技が終わるたびに拍手する素直な1年生たち。(基本技なのですが・・・)

6年生たちもまんざらではない表情です。

その後は、即席ペアを組んで、6年生が1年生の跳ぶ数を数えてあげたり、技のコツを教えてあげたりします。

身の回りのことがまだまだできない1年生のために短縄の長さを調節したり、応援の声を掛けたりして、あちこちでほほえましい光景が見られます。

1-3担任「『何回跳べた?』と聞くと、平気で『1000回』とか答える子もいるので・・・。」

不正防止にも6年生は役立ちそうです。(苦笑)

互いに縄跳びカードを確認しながら次に挑戦する技を決めていきます。

頼りになる6年生のお兄さん、お姉さんたちです。

長縄は学級の絆を強め、短縄は個人の技能を向上させることにつながります。

縄跳び週間の取組を通して、心も体もたくましくなってほしいものです。【校長】

第3回「MJコンサート」、準備開始!

9/27(土)の「新!MJコンサート」、11/15(金)、16(土)の「心!MJコンサート」、共に大盛況だった明星大学学友会吹奏楽団とのコラボレーション。

3回目の「MJコンサート」が来年の2/8(土)に開催されます。

(実は、先日、MJコンサート実行委員会の子供たちが集まり、3回目の「○!MJコンサート」の○の1文字を検討しています。校内の児童向けの発表はまだなので、ここではまだ秘密です。)

しばらく先のようですが、冬休みや楽団の方々の予定を考えるとそれほど時間はありません。

今日の昼休みに、楽団の団長、副団長の方と学校の担当教員とのオンライン打合せを行いました。

いつも献身的にご協力いただいているお二人です。

担当教員から、MJコンサート実行委員が協議したことについて説明を行いました。

具体的な内容は、まだ公開できる段階ではありませんが、楽団の方々は、今回も「ある曲」を練習して演奏してくださることになりそうです。

「心!MJコンサート」が終わり、通常モードの音楽の授業に戻りましたが、コラボレーションのまとめとなる3回目の「MJコンサート」に向け、準備を進めていきたいと思います。【校長】

風船が結ぶ縁

先日、本校の用務主事が校庭の清掃作業をしていたところ、写真のような物を見付けたと、職員室に届けに来ました。

見ると、「作の口小学校50周年 受け取った方はぜひご連絡ください♪」と書いてあります。

糸の先には、風船の吹き口も付いています。

早速、相模原市立作の口小学校のホームページをチェック!

すると、作の口小の学校だより12月号「さくのくち」に、次のような記事が載っていました。

「11月16日(土)に創立50周年記念事業(式典・さくさく50祭)を実施しました。式典での児童表彰やマジックショー、市長・教育長とのバルーンリリース、キッチンカーやワークショップを開いてのイベントなど、大盛況で終えることができました。本校児童にとって、大変貴重な思い出ができたことと思います。保護者をはじめ、卒業生、地域の方々など多くの皆様にご参加いただき、作の口小の50 周年をお祝いすることができました。本当にありがとうございました。」(詳しくは、相模原市立作の口小学校 学校だより12月号.pdf で)

(写真は、相模原市立作の口小学校 学校だより12月号から転載)

そうです。

本校で落ちていた物は、作の口小の「さくさく50祭」で行われたバルーンリリースで飛ばされた風船だったのです。

何という偶然、奇跡!

ほぼ1年前の令和5年12月2日に開校150周年記念式典を行った本校。(詳しくは、こちら)

「周年」つながりで、学校から学校に風船が飛んでくるなんて・・・

ちょっとロマンチックです。

「受け取った方はぜひご連絡ください♪」と書いてあったこともあり、作の口小の齋藤校長先生に電話してみました。

校長も「サイトウ」つながり・・・。

運命を感じます。

齋藤校長先生によると、「さくさく50祭」は地域の方の協力を得て、大いに盛り上がったとのことです。

まさか、他の小学校に風船が届くことは想定されていなかったようで、大変喜んでくださいました。

本校が昨年度のこの時期に開校150周年記念式典を行ったことをお伝えすると、驚いておられました。

本校ホームページでの記載にもご快諾くださいました。

うれしかったので、本日の職員夕会でこのことを本校教職員に伝えると、全員、びっくりしていました。

それと同時に、約1年前の記念式典のことを思い出していた教職員も多かったようです。

作の口小は相模原市の橋本駅の南の方にある学校です。

日野からは電車で行くとかなり遠い感じですが、直線距離だと約12km。確かに風船が届くような近い距離にあります。

思わぬことから、懐かしい開校150周年のことを思い出すことができました。

相模原市立作の口小学校の関係者の皆様、開校50周年、おめでとうございます!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】縄跳び週間、開始!

冬晴れの日が続いています。

外に出るのがおっくうになる季節ですが、成長する子供たちにとっては、こういう時期だからこそ外に出て体を鍛えることが大事です。

本校では、12/5(木)~12(木)を「縄跳び週間」と設定し、体力向上に集中的に取り組みます。

「縄跳び週間」のオープニングは体育委員会の児童が主催する「縄跳び集会」です。

内容は、各学級ごとに長繩の「8の字跳び」を3分間跳び、その回数をカウントする記録会です。

1~3年生は、担任と体育委員会の児童がペアになって回し手になります。

4~6年生は、回し手も子供たち自身で行い、自分たちだけで跳んだ数をカウントしていきます。

「1、2、3、4・・・」

子供たちが数える大きな声が校庭に響きます。

各学級、3分間、一生懸命頑張りました。

各学級の回数が担任を通じて体育委員会に報告されます。

例年行われている「縄跳び週間」ですが、今回は「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一環として行われていますので、「潤杯」ポイントにつながります。

「縄跳び週間」終了日の12/12(木)に同様の集会が行われます。

今回の結果と次回の結果を比較して、平均値の伸びで上位の学年、学級を決めてポイントに反映させるとのことです。

ですから「縄跳び週間」中の取組が重要となります。

そこで、休み時間になると、各学級での集中特訓が行われます。

体育委員会が放送でリズムのよい曲を流すので、その曲でテンションを上げながら、「8の字跳び」の練習を繰り返していました。

本校は、特色ある教育活動である「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)として大学生の活用を積極的に進めていますので、インターンシップで来ている学生も回し手に駆り出されます。

昼の放送で、今朝の集会の結果発表がありました。

学年ごとに跳んだ回数の多かった学級が発表されました。

3年生の部では、56回跳んだ3-2が1位でした。

喜び爆発の子供たちです。(黙食じゃなくてすみません・・・)

他の学年からも1位だった学級からの歓喜の声が聞こえてきます。

しかし、「潤杯」ポイントを獲得するには、ここからの伸びが大事なので・・・。

まだ、取組は始まったばかりです。

実は、「縄跳び週間」は、長縄だけでなく、短縄の取組も行われているのですが、それは、また別記事でお伝えしたいと思います。【校長】

避難訓練(12月)

今日は、予告なしの避難訓練が行われました。

想定は、地震発生後、給食室から出火したというものです。

2時間目の途中にいきなり地震発生の放送が入ります。

図工で絵の具などを出していた1年生も急な放送でびっくり・・・と思ったら、意外に冷静に話を聞いています。

速やかに椅子の下に隠れる2年生。

1年間の成長を感じます。

校長からは次の話をしました。

・東京では10日以上雨が降っておらず、空気がカラカラに乾燥してきている。

・こうしたときに火災が発生すると燃え広がりやすい。最近、火事のニュースも多くなっている。

・地震の後に火災が発生するということも十分考えられることなので、予告がなくても落ち着いて行動できるようにしてほしい。

・3年生は、先日、日野消防署高幡出張所で消防車などの見学をしている(詳しくは、こちら)。学んだことを防火に役立ててほしい。

最近、避難訓練実施日に雨が降り、校庭に避難できないことが続いていましたので、久し振りに気持ちが引き締まる訓練になりました。【校長】

全校朝会(12月3日)

今朝は、リモートで12月の全校朝会を行いました。

まずは、表彰です。

日野市の「ごみ減量ポスター展」で入選した児童です。

日野市民体育大会のテニス、陸上で優秀な成績を収めた児童です。

続いて、校長からの話です。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の大きな柱である、「潤杯」、「潤フェス2」を取り上げました。

実は、「潤杯」は同時並行で取り組まれているものも多いため、取材が追い付かず、ホームページで公開できていないものもあります。本日の全校朝会で話題にしたことも含め、少しご紹介します。

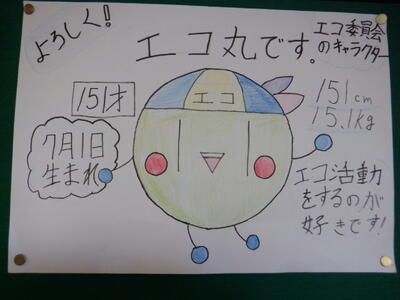

エコ委員会は、「地球を守ろうウィーク」として、ベルマーク回収週間を設け、集まったベルマークの点数で潤杯のポイントをつける計画を立てました。

独自キャラクター「エコ丸」まで作る熱の入れようです。

ところが、集計作業は地道な作業の繰り返し。休み時間を使って、一生懸命作業しました。

JSPでもベルマーク回収を行ってくださっていますが、担当の保護者の方のご苦労が少しは伝わったはずです。

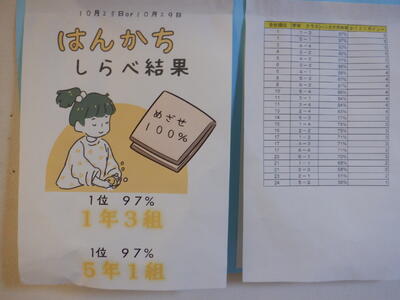

保健委員会は「抜き打ちハンカチ調べ」に取り組みました。

所持率の高い学級に潤杯ポイントが付きます。

抜き打ちなので、校長も取材できず、ホームページ公開には至っていません。(苦笑)

風邪などの流行する時期。手洗いの励行を指導していますので、常にハンカチを携帯したいものです。

栽培委員会は、「菊の花を育ててね」と題し、各学級に鉢植えの菊の苗を配りました。一生懸命世話をし、見事に花を咲かせた学級に潤杯のポイントが付くことになります。

お花と言えば、本日、本校にお花を寄贈してくださる地域の方からパンジーが届きました。

いつも、本当にありがとうございます。

また、本校の学校支援ボランティアコーディネーターの方々が先週の保護者会の時間を活用しながら、校舎前の花壇を整備してくださいました。

子供たちの癒しになっています。

どうもありがとうございました。

これまでお伝えしてきた「潤杯」の取組を含め、子供たちの関心は高まっています。

「潤杯スコアボード」に足を止める児童が増えてきました。

続けて、「潤フェス2」のことについて話しました。

写真は、「極秘オーディション」の様子です。

「心!MJコンサート」終了後、すぐに出場者のオーディションが連日行われました。

極秘なので、これまでほとんどホームページで取り上げていませんが、着々と準備が進みつつあります。

休み時間に行われるイベントのため、年間行事予定などにも出ていない「裏イベント」の「潤フェス2」。

しかし、盛り上がりは、本校のイベントでもNO.1と言ってもよいものになるはずです。

12/16(月)~20(金)の10:10~35まで体育館で開催されます。

当日、保護者等の方のフリー観覧もOK!

You Tubeの限定公開も検討中です。

フェスですから、「潤徳ファン」の方々も一緒に盛り上がりましょう!

こうした「潤杯」や「潤フェス2」は、企画してくれた児童や参加者の児童に対して感謝の気持ちを抱き、自分もイベントの成功に向けて協力することが大事です。

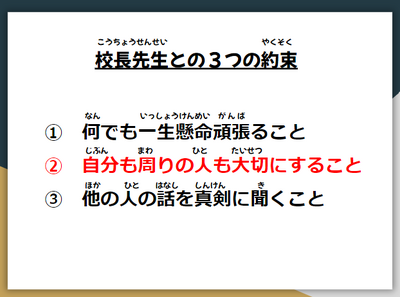

自分も相手のことも大切にするということは、本校児童の「鉄の掟」である「校長先生との3つの約束」につながりますし、人権の基本ともなるものです。

12/4(水)~10(火)は人権週間にもなっていますので、校長からの話のまとめとして、人権について触れました。

教室で参加している子供たちもしっかりと話を聞いていました。

2学期も残り3週間ですが、まだまだ、本校は様々な取組が残っています。

最後まで全力ダッシュの学期になりそうです。【校長】

社会科見学(6年)

今日は6年生が社会科見学に出かけます。

行き先は、国会議事堂や憲政記念館です。

6年生は潤徳小をよくするために委員会活動を行い、今年度は各委員長が集まって、学校全体に関わることを協議する中央委員会を立ち上げ、潤杯などの新たな取組を始めています。こうしたことは国会の仕組みにつながることということを校長からは話しましたが…。

週明けの7時半、明らかに眠そうな子供たちです。(苦笑)

1号車では、運転手さんがカーナビの画面をモニターに映してくださいました。

バスガイドさんなしの見学。

こうした工夫で子供たちの興味を高めます。

車窓から各省庁を見学し、いよいよ国会議事堂が正面に見えてきました。

国会議事堂地下で説明を聞きます。

戦前まであった貴族院の貴重な看板の前です。

将来、国会議員となって、ここを通る子は出るでしょうか?

参議院の議場で細かい説明を伺います。

テレビでよく見る光景に、さすがに子供たちも緊張気味です。

映える写真も撮れました。(笑)

国会議事堂の周りのいちょう並木を通る子供たちも映えます。

続いて、「参議院特別体験プログラム」に参加します。

ただでさえ、国会議事堂見学は日程調整が難しいのに、このプログラムはごく一部の学校しか参加できません。

申込日に関係教職員たちが電話をかけまくって、何とか参加できたものです。

本校の組織力の勝利です。(笑)

子供たちは、国会議員役になり、法案成立までの流れを体験します。

重要法案審議前だというのに、ノリのよい国会議員たち。

裁判員参加法案について委員会の審議から本会議までの採決を行う体験をします。

校内での「投票」で選ばれた代表の子供たちが、委員長役、大臣役、委員会役などになり審議を進めます。

とても見応えがあるのですが、今日は千葉県の小学校と一緒の体験となったため、アップでは撮れず、すみません。

規模の大きい本校が委員役の多数を占めていることもあり、委員会内で可決されました。実際の政治みたいですね。(笑)

本会議の採決になります。国会議員役である、千葉県の小学校も含めた全員が賛成、反対のボタンを押します。

僅差で法案成立!

ここで否決される可能性もあり、「ガチ」の投票になります。

憲政記念館横の公園でお弁当です。

快晴のおだやかな天気です。

紅葉の木々の中、大手町や有楽町のビル群を見ながらの優雅なランチになりました。

予想よりスムーズに進んでいるので、帰りはちょっとお台場、豊洲、銀座、東京駅の方に寄り道です。

あと6年ほどで選挙権を得る子供たち。

今日、学習したことを生かし、主体的に政治に参画できる大人に成長してほしいものです。

保護者の皆様、朝早くから、弁当、水筒等をご準備いただき、ありがとうございました。【校長】

第9回日野市立小学校連合音楽会

今日は、市の連合音楽会に6年生が出演します。

出発前に校長からも激励です。

これまで、「心!MJコンサート」、保護者会前の演奏など緊張する場面を乗り越えてきた6年生。

集大成として、今日のステージに臨んでほしいと話しました。

バスの中でも気合の入る子供たち。

来週の月曜日も社会科見学でバスに乗るんですよね…。

会場入りです。

他校の児童も続々とやって来て、緊張感が増します。

座席に着きました。

いよいよ本番です!

最初は「ビリーブ」の全員合唱です。

他校の児童と一緒に心を合わせて歌います。

本校の出演順は一番最後。

連合音楽会は昨日から開催されているので、まさに「大トリ」の扱いになります。

他校の合奏、合唱などを聴いているうちに、どんどん順番が近付いてきます。

いよいよ、ステージに上がります!

合唱「広い世界へ」

合奏「アンダー・ザ・シー」

自分の学校だから…というわけではなく、とてもよく声が出ていたと思います。

「アンダー・ザ・シー」では、他の学校の子供たちも一緒に手拍子を送ってくれました。

大舞台を終えた子供たち。

6年生A「心臓が飛び出るほど緊張した!」

6年生B「思ったより緊張しなかった!」

6年生C「思いっきりミスしちゃった。」

6年生D「今までで一番うまくできたかも。」

感じ方はそれぞれだったようですが、満足した表情だったのは同じでした。

合唱・合奏がうまくできたかということも大事ですが、「心!MJコンサート」からの一連の大きなイベントをこの仲間でやりきったことに大きな価値があると思います。

これを弾みに、卒業まで、もう一段、ステップアップしてほしいものです。【校長】

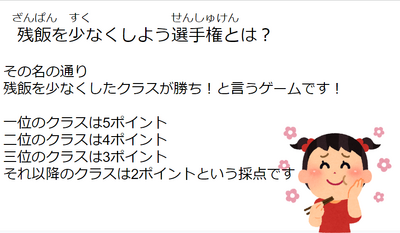

【子供たちがつくる学校プロジェクト】残飯を少なくしよう選手権!

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の企画の中心的役割を担う「中央委員会」で議論され、現在、様々な取組が進行中の「潤杯」。

11/21~29までは、給食委員会が主催する「残飯を少なくしよう選手権」が「潤杯」の取組として進められています。

楽しいはずの給食ですが、ネットなどの反応では、「子供のころ、昼休みの間、食べ終わるまでずっと給食を食べさせられた。」などの辛い思い出として語られることがあります。

現在は、ほとんどそのような指導は見られませんが、「完食」を目標として、以前は学校内でかなり厳しい指導が行われることがありました。

こうした厳しい指導をしていた当時の教員を擁護するつもりはありませんが、必要な栄養をしっかりとらせたい、好き嫌いなどを小さいうちに少なくさせたい、作った人に感謝の気持ちを表すためできるだけ残さないなど、「給食指導」としての熱心な指導だったことは間違いありません。

頭ごなしの強制的な指導は人権的な面も含め、見直されるようになったということです。

しかしながら、出されたものをできるだけ残さず食べるということは、自らの体の成長としても、感謝の念をもつということでも大変重要なことは以前と変わりません。

そこで、給食委員会による「潤杯」は楽しみながら残菜を減らそうという企画です。

ちょっと給食の様子を取材してみました。

4時間目が終わり、給食の配膳室には次々と給食当番や担任がやってきます。

給食の準備スタートです。

日直や係児童が栄養士の作成した「本日の給食ニュース」を読み上げ、「いただきます」となります。

もりもりと食べ始める子供たち。

校長「今、『残菜を少なくしよう選手権』やってるの知ってる?」

どの学級を回っても「知ってる~!」との声が上がります。

潤杯には、「学年内クラス対抗部門」がありますから、「○組には絶対負けない!」など、勝手にライバル視して食べている子もいます(苦笑)

しばらくすると、「おかわりタイム」がやってきます。

「残菜を少なくしよう選手権」の重要なポイントです。

ご飯のおかわりに並ぶ子供たち。

担任が一人一人に食べたい量を聞きながらよそっていきます。

給食時間は教員は休憩時間ではありません。

担任は、準備から片付けまで、のんびりと食事をする暇もない中動き回ります。

今日のメインは「鶏肉の甘味噌焼き」。(今日の給食のメニューは、こちら)

こうした「数もの」は、激烈な争奪戦が繰り広げられます。

こうして、今日も食缶はすっからかん!

日々の取組を継続して、残菜を少なくすることに取り組んでほしいと思います。

昨今の食材費高騰を受け、栄養士や調理員はギリギリのやりくりと味の工夫で日々の給食づくりを行っています。

お米1粒でも貴重なものであるということを、学校だけでなくご家庭でも一緒に子供たちに伝えていきましょう!【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】ほほえみ集会

今日の5時間目は「ほほえみ集会」が行われました。

「ほほえみ集会」とは、通常のたて割り班活動を拡大し、1時間丸ごとを使うロング集会のことです。

今回の内容は「全校校内オリエンテーリング」となります。

今回の集会の進行役は代表委員会です。

開会式は校庭で行われました。

昨日までとは打って変わって、快晴のぽかぽか陽気となり、子供たちも気持ちよさそうです。

校長からは、「ほほえみ集会」なので、たて割り班で協力して「笑顔招福」な時間になるようにしてほしいと話しました。

最近、運動会、心!MJコンサート、潤杯などの準備で忙しく動き回る高学年の子供たち。

今回の「ほほえみ集会」は、ちょっと一息入れて、「教員がつくる学校プロジェクト」になり、オリエンテーリングの遊び内容を教員が準備します。

高学年の子供たちも、低学年の面倒を見ながら、自分たちも楽しく遊べる時間になりました。

体育館にも遊び場ができます。

特別教室も活動場所です。

子供たちはたて割り班内で回り方を相談し、様々な教室で教員の出す「ミッション」に挑戦します。

クリアするとスタンプがもらえることになります。

しばらく前から、各教員は「小ネタ」を準備して、今日の集会に臨んでいました。

多くの子供たちと触れ合って、教員にとっても楽しい集会になりました。【校長】

消防署探検!

社会科で「安全なくらし」の学習を進めている3年生。

今日は、日野消防署高幡出張所を訪問して、市民の安全を守る消防士の方々のお話を伺いました。

早速、大きな消防車がお出迎えです。

校長「去年、2年生のときに消防車の絵を描いたの思い出さない?」

3年生たち「うん、覚えてる~!」(詳しくは、こちら)

今日は、3-2と3-4が1時間目、3-1と3-3が2時間目に見学させていただきました。

見学時にはさらに学級ごとに出張所内の施設を見る時間と消防車の説明を伺う時間に分かれ、途中で交代する形式になりました。

出張所内の通信室や事務室を見せていただきました。

消防士の方の仕事は、火事現場での消火活動は月に1回程度であり、防火や救命に関する啓発活動やデスクワークなども多いのだそうです。

仕事の特殊性から24時間勤務になっているのが消防士の方の大きな特徴です。

施設内には仮眠室が設けられています。

中にはベッドが6台ありました。

いつ、火災が発生するのか分かりませんから、ゆっくり休むこともできないのでは・・・と想像してしまいます。

食堂兼休憩室もあります。

24時間勤務ですから、消防士の方々には「食事当番」の割当があるのだそうです。

消火活動に加え、身の回りのことができる能力も求められるわけです。

「火事」と「家事」に対応できないといけないのですね・・・。

ちなみに、今日の食事当番の消防士の方は、今晩は「鶏のシチュー煮」を考えていらっしゃるそうです。

おいしそう・・・。

消防車の説明を伺うグループは、消防車の目の前で様々な機能等に関するお話をいただきます。

まるで、ドラえもんの4次元ポケットのように、消防車には様々な物が収納されています。

消防士の方「消防車の中には、1本20mのホースが30本もしまわれているんだよ。ということは、全部つなげると何mのホースになるかな?」

メモをとっていた3年生の手が止まります。

3年生A「え、100m?」

3年生B「違うよ、60mだよ!」

3年生C「これって、たし算?」

だめだ、こりゃ・・・

消防士の方A「答えは600mの長さになるんだよ。」

消防士の方のクイズは続きます。

消防士の方「消防車の中には水のタンクを積んでいるものがあります。2000Lの水を入れることができます。お風呂はだいたい200Lくらいなので、何日分のお風呂になるかな?」

3年生D「牛乳に200mLって書いてあった。それと同じ?」

だめだ、こりゃ・・・

社会科見学が終わったら、算数のやり直しです(苦笑)

最後は質問タイムです。

3年生E「どうして消防士になろうと思ったんですか?」

いい質問です。

消防士の方「人の命を守りたいということに加え、地域の方々とも関わりのある仕事をしたかったからです。」

思わず、子供たちから拍手が起きます。

崇高な使命をもっていらっしゃる方々に安全なくらしを守っていただいているということを学習を進める中で気付いていってほしいと思います。

日野消防署高幡出張所の皆様、緊急出動があるかもしれない中でも訪問を受け入れていただき、本当にありがとうございました。【校長】

検車区探検!

今日の2~4時間目、2-1と2-4が京王線の高幡不動駅の横にある検車区に見学に行きました(2-2、2-3は、先週実施済み)

最初に電車に関する説明を受けた後、ヘルメットをかぶり、検車区に移動する準備をします。

校長もヘルメットを装着し、やる気満々です。

現場に到着です。間近で見る電車の大きさに圧倒されます。

電車を下から眺める経験、これはなかなかできません。

さらに大サービスで、電車の下側をくぐらせていただきました。

電車の下には、様々な付属物がついていることが分かります。

続いて、実際に電車に乗って、「洗車体験」をします。

電車で様々な体験ができるので興奮気味の校長。

いつも以上に子供たちに絡みます。

校長「切符を持っていない子は電車に乗れませ~ん。」

2年生たち「え~!」

校長「ここは先頭車両で『女性専用車』だから、男の子は乗れませ~ん。」

2年生男子たち「え~!」

校長「九九が言えない子は電車に乗れませ~ん。」

2年生たち「え~!」

言いたい放題です(笑)

車内でもサービスが続きます。

マイクを持って、車内放送体験です。

運転手体験です。

「非常通報ボタン」操作体験です。

普段は絶対に見ることができない、案内表示の電光掲示板の点検用の表示も出していただきました。

この写真、かなりレアだと思います!

そして、電車がゆっくり洗車場に動きはじめます。

校長「わぁ、赤ちゃんがいっぱいだ~!」

とからかわれても、お構いなしに「幼児座り」をする子供たち。

「貸切電車」に子供たちの興奮は抑えられません。

いよいよ洗車場の中を通ります。

車の洗車と基本的には同じです。

回転するブラシの中を通り、同時に猛烈なシャワーが浴びせられます。

まるで、自分が水をかけられているような感じになり、子供たちは大絶叫。

電車は、テーマパークのアトラクションのようになります。

様々な体験で「楽しかった~!」とニコニコな子供たち。

校長「運転手さんと車掌さん、どっちになりたい?」

2年生A「絶対、運転手だよ!」

2年生B「わたしは車掌さん!」

大論争です。

検車区の方「本当に来てくれるといいのですが・・・。」

校長「人手不足、深刻なんですか?」

検車区の方「えぇ、そうなんです。本当に困っていまして・・・。」

今日の営業が、十数年後に花開くでしょうか?(笑)【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)