文字

背景

行間

日誌

避難訓練(3月)

給食が終わり、清掃の時間。

毎日のいつもの光景です。

ところが・・・

突然、

副校長「地震です、地震です。」

という校内放送が入ります。

そうです。今日は、今年度の最後の避難訓練の日。

予告なしで、かつ、最も校内放送の音が届きにくい清掃の時間に訓練を実施しました。

低学年の教室からは「キャーッ!」という悲鳴が上がっているのが聞こえます。

しかし、こういう時だからこそ、一瞬で静かになり、校内放送に耳を傾けることが大事です。

高学年は、自分の教室だけでなく、階段や昇降口、特別教室等の清掃もあります。

担任はそばにいませんから、放送があったら、自分だけで身を守るようにしなければなりません。

すぐにその場にしゃがむ子供たちです。

続々と校庭に避難してきますが、ほうきを持ったままの子もちらほらと見られます。

給食の片付け後、すぐに地震発生となりましたので、エプロンにヘルメットというレアな姿で避難誘導している担任もいます。

校長からは、東日本大震災に絡めた話をしました。当時は、6時間目の授業中だった子たちは、校庭に避難しましたが、低学年は下校中の子もいました。

どんな場合でも、自分で考え、自分の命を守れるようにしなければなりません。

また、岩手県大船渡市は、地震、津波、そして現在の山火事など、全く別の災害に見舞われていることから、どのような危険が身の回りで起きるか分からないということも話しました。

それにしても、今の子供たちは、東日本大震災を誰も経験していません。

風化させてはいけないのですが、毎年、このことを話す難しさも感じ始めています。

校内の至るところにほうきや雑巾がそのまま残されていました。

いつもなら、片付けないと叱られるところですが、緊急時はこれでよいのです。

まず、一番に自分の命を守ること。

毎回の避難訓練で、このことを再確認させていきたいと思います。【校長】

雪の影響はほとんどありません!

昨日の夕方から雪が降り続きました。

一時はかなりの積雪になったところもありましたが、未明からは雨になったこともあり、学校周辺で通行に影響が出るほどの積雪になっているところはほとんどありません。

学校の午前7時過ぎの状況です。ごく一部に雪が残っているところはありますが、ほとんどが溶けています。

校庭も、いつもの雨の日という感じです。

交通機関にも大きな影響はなく、学校では通常どおりの教育活動ができそうです。

雪かき等の対応を考え、教職員の一部は早めに出勤し、待機していましたが、特段の対応は不要でした。

ただ、細かい雨は降っていますので、登校、出勤等の際は十分お気を付けください。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】激突!学級対抗スポーツ大会!

卒業が間近に迫った6年生。

毎日のように卒業に関するイベントが行われます。

今日は、6年生の「スポーツ大会実行委員」が企画した、学級対抗のスポーツ大会が校庭で行われました。

各学級で円陣が組まれるなど、優勝目指して気合が入ります。

<全員競技>ドッジボール

「1組VS2組」などのように、学級対抗でドッジボールが行われました。

全員参加競技なので、内野の人数が非常に多くなります。

キャーキャー言いながら逃げる姿が見られました。

結果的には内野に残った人数で勝敗が決まりますから、逃げることも1つの作戦です。

<選択競技>サッカー

続いて、選択競技になります。

子供たちは、サッカーかリレーのどちらかに参加します。

サッカーを選択した子たちの試合が行われましたが、コート外には、リレーを選択した子たちがたくさん集まって声援を送っています。

ギャラリーが多いので、プレーにも力が入ります。

<選択競技>リレー

サッカーに出場しなかった児童がリレーの選手になります。

トラックの内側から大きな声援が送られます。

しかし、急造チームのためか、走順が違ってしまうなどのトラブルも発生。

走力より、事前の確認をしっかりしていた学級が有利になったようです。

この後は、全員競技の「大縄跳び」も計画されていたのですが、給食の時間が迫ってきたため、この3競技で判定をします。

その結果、

優勝 6-2

2位 6-4

3位 6-1

4位 6-3

となりました。

2組の児童は結果発表を受け、立ち上がって喜んでいました。

各試合は熱かったですが、校庭は極寒でした。

校庭横の百葉箱をのぞいてみましたが、気温は4℃!

一番大変だったのは、2時間、立って子供たちを見守っていた担任たちだったような気がします。(苦笑)【校長】

春→冬 雨→雪

昨日の日野市の最高気温は21℃。

3月になり、まさに、春到来を感じさせるような1日になりました。

しかし、今日は一変!

朝から、冷たい雨が強く降っています。

これだけの雨が降るのは、2/2(日)以来、約1か月ぶりのこととなります。

久し振りに雨具を持つので、昇降口が混乱するかと思いましたが、1年生も上手に傘をしまっていました。

さすが、もうすぐ2年生になる子供たちです。

学校は、今日から3/7(金)に行われる6年生を送る会の準備モードに入ります。

1時間目は3年生が全体練習を行っていました。

2時間目は、送られる側の6年生の練習です。

6年生の特権、雛壇での練習になります。

「主賓」ですから、頑張ってほしいものです。

中休みは当然校庭では遊べません。

「潤徳池」が着々と作られていきます。

結構激しい雨になってきましたし、気温もどんどん下がってきています。

5時間目は2年生が学年練習をしていました。

校長は正面から写真を撮っていますが、それを見た担任が、

2年担任「校長先生を6年生だと思って話しましょう。」

との指示を出しています。

写真1枚だけのはずだったのに、最後まで2年生の注目を浴びる形になりました。(苦笑)

そして、児童の下校時には、ぼたん雪に!

「三寒四温」とは言いますが、これだけ急激に気候が変わると、子供たちの体調に影響が出ないか心配です。

今日は、暖かくしてお過ごしください。【校長】

三沢中学校への引継ぎ

今日で2月もおしまい。6年生は、小学校生活があと1か月となりました。

中学校進学を間近に控え、三沢中学校の生徒会が説明に来るなど(詳しくは、こちら)、6年生の子供たちも中学校を強く意識するようになってきています。

今日は、本校の多くの児童が進学する三沢中学校の先生方が来校し、6時間目の6年生の授業の様子を参観し、その後、6年担任との情報交換を行いました。

6-1 学級活動

学年のスポーツ大会のことについて話し合っています。

6-2 国語

「漢字の広場」の学習です。6年間、毎日のように学習してきた漢字も総復習の時期です。

6-3 国語

物語「海の命」の音読をしている場面です。

中学校は教科担任制ですから、様々な教科の先生方が来校しています。

自分の専門の授業は、特に興味深そうにご覧になっていました。

6-4 外国語

ちょうど、今日は「Mimmy Adventure」の日で、フィンランドとの生中継を行う貴重な時間に参観が重なりました。

現地のJemmyさんが、フィンランドから生中継してくださいます。

日本側が午後2時13分のとき、フィンランドは午前7時13分とのことでした。

気温は0℃。30cmは積もっているかと思われる一面の雪景色です。

Jemmyさんは、自宅のサウナを見せてくださったり、フィンランドのお菓子などを紹介してくださったりしました。

日野とは全く違う光景と文化に子供たちも興味をもって画面を見ていました。

児童下校後は、6年担任と三沢中学校の先生方が集まり、進学する児童一人一人について細かい引継ぎを行いました。

もちろん、担任たちは、三沢中学校以外の中学校とも同様な引継ぎを行います。

正確な情報を引き継ぐことにより、中学校での円滑な生活がスタートできると考えています。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤杯ラストイベント、「K1グランプリ」!

およそ半年にわたり、各員会からのイベントを通してポイントを積み上げてきた「潤杯」の取組も最終盤を迎えました。

最後のイベントは、整美委員会による「K1グランプリ」です。

校内格闘技大会ではありません。「K(きれい)1(1番)グランプリ」です。

要するに、教室環境をきれいに保っている学級に潤杯ポイントを授けようという企画です。

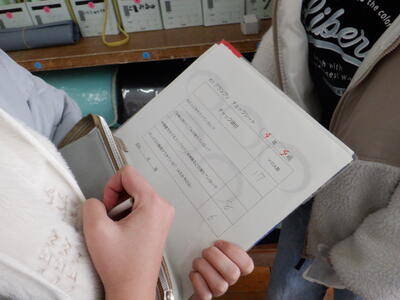

言うまでもなく、整美委員たちは、各教室に「抜き打ちチェック」に行きます。

普段の教室環境でポイントを付与するわけです。

中休みに6年4組に集まり、「作戦会議」を行う整美委員たち。

分担する教室に分かれ、昼休みに「抜き打ちチェック」に行くことを確認します。

そして、昼休み開始!

整美委員の1グループについていき、取材してみました。

担当学級のうち、最初に向かったのは4-4。

まず、担任に「K1グランプリ」であることを告げ、教室内に入ります。

チェック内容は、以下のとおりです。

・机の上に物が出しっぱなしになっていないか。

・ごみ箱の周りにごみが落ちていないか。

・体操着をかけるフックの下に、体操着などが落ちていないか。

・ボックスの整理ができているか。(4年以上)

厳しいチェックが入ります。

潤杯ポイントがかかりますから、きちんと記録用紙に結果を記入していきます。

取材した整美委員の担当学級は、4-4、5-4、6-4。

5-4児童A「まずい、K1グランプリだ!」

抜き打ちチェックに慌てて机の上を片付けようとする児童もいますが、お構いなく整美委員たちは冷徹に採点していきます。

さぁ、その結果はどうなるか。そして、「潤杯」の総合チャンピオンはどの学級になるのか。

全ては、3月7日(金)の6年生を送る会のときに明かされます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「MJコンサート実行委員会」解散式

今年度の「子供たちがつくる学校プロジェクト」の大きな柱である、3回の「MJコンサート」。

先日の2/8(土)の「進!MJコンサート」の開催により、半年にわたる明星大学学友会吹奏楽団とのコラボレーションを成功裏に終えることができました。

このことは、これまで献身的に頑張ってくれた「MJコンサート実行委員会」の子供たちのおかげです。

そこで、今日は、中休みの時間に委員全員と担当教員たちが集まって「解散式」を行いました。

これまで、何十回も集まってきた仲間たち。

今日で最後です。

担当教員からねぎらいの言葉をかけ、保育園交流から「中抜け」してきた校長からも、日本中のどこにもない、潤徳小だけのイベントをやりきったことは、本校の歴史に名を残すほど素晴らしい活躍であると話しました。

最後は、円になり、実行委員たちの結束を表す「MJポーズ」でバッチリ決めて、

「1本締め」で全ての活動を終了しました。

本当にこの子供たちがいなければ、「MJコンサート」を実現することはできませんでした。

これまでの頑張りに、心から感謝したいと思います。

「MJコンサート」は終了しましたが、明星大学学友会吹奏楽団の複数の団員の方々から、今後も本校児童との関わりを続けたいとのありがたいお申し出を受けました。

そこで、市の「学力向上支援者」の制度を生かし、音楽だけでなく、各教科等の支援を今後も継続していただくことになりました。

今日の給食の時間に、2人の団員の方にリモートで全校児童に挨拶していただきました。

「MJコラボ」は、まだ続きそうです。【校長】

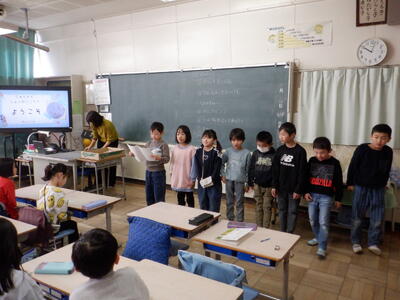

【子供たちがつくる学校プロジェクト】じゅんとくしょうがっこうへようこそ③

今日は、「1年生と保育園児の交流ウィーク」の最終日の3日目。「あらい保育園」の年長児たちが2時間目と3時間目に本校にやってきました。

最初は、昨日までと同様、1-1から1-4までの授業参観です。

1-3の参観をしようとしたところ、代表児童が年長児たちの前で説明を始めました。

1-3代表児童「今、やっている勉強は算数です。Chromebookを使って形の勉強をしています。」

ずらりと並んでいるChromebookを見て、ちょっと圧倒されている年長児たち。

校長「大丈夫。1年生になったら、みんなも1台ずつおもちゃをもらえますよ。」

1-3の子供たち「おもちゃじゃない!!」

総ツッコミが来て、今日も叱られました。

日々の定番の反応にちょっとほくそ笑んでしまう校長です。

第二音楽室では、音楽の授業を参観しました。

「かえるのがっしょう」を1年生が鍵盤ハーモニカで演奏しています。

♪かえるのうたが きこえてくるよ・・・

お行儀のよい年長児たちと一緒に校長も1年生の演奏に合わせて歌います。

3時間目は、1-4の児童と年長児たちが交流をしました。

まずは、お店屋さんごっこで遊びます。

国語の「ものの名まえ」の学習で、様々な名詞の分類の仕方を学んだことを生かし、「おもちゃ屋さん」、「ケーキ屋さん」、「お花屋さん」などのカテゴリー別のお店を出し、年長児たちが好きに買い物できるようにしています。

「ペットショップ」もあります。

(「ペットツョップ」に見えなくもないですが、カタカナをまだ習熟できていないので、ご容赦を・・・)

「いらっしゃい、いらっしゃい」と全力でペットを売り込みます。

それに年長児たちもつられて、すぐにほぼ完売です。

どのお店も大盛況で、すぐに年長児たちと仲良くなっていました。

中には、保育園の先生方に商品を売り込んでいたちゃっかりグループも・・・。

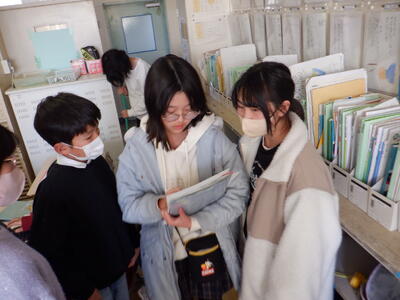

続いて学校紹介です。

各分担に分かれて、次々と説明していきます。

読み聞かせコーナーもありました。

年長児たちも、絵本に見入っていました。

本校のキャラクター、「ウリー」と「サクラモチ」の紹介もありました。

4月の入学式で校長から紹介しようと思っていましたが・・・これを見て、路線変更を余儀なくされました。(苦笑)

続いて、「学校クイズ」です。

選択肢なしで、即答しなければならないハードなクイズです。(笑)

Q「学校は、何をするところでしょうか?」

いきなり、哲学的な問題が出ます。

いろいろな答えが考えられそうですが、4組の子たちは、考える暇を与えません。

クイズ担当の1年生たち「せーの!」

年長児たち「勉強するところです!」

何と、ほぼ全員、同じように答えます。

これには、周りで見ていた大人たちは大拍手。

校長も、録音して、本校児童に聞かせたいと思いました。(笑)

Q「学校で飼っている鳥の名前は何でしょうか?」

え、ノーヒント?

有無を言わさず

クイズ担当の1年生たち「せーの!」

年長児たち「サクラモチ!」

確かに、先ほどの説明をよく聞いていますが・・・

クイズ担当の1年生たち「正解です!」

これには、同じ1年生からツッコミが入ります。

1年生A「違います!サクラモチは飼われていないでしょ?」

クイズ担当の1年生たち「いいんだよ!」

自己主張の強い4組の子供たち、年長児たちをそっちのけで一触即発の言い合いになりかけます。

4組の子供たちの反応をよく知っている担任。ここは割って入ります。

1-4担任「潤徳小では烏骨鶏という鳥が飼われていて、それがモデルになって、サクラモチというキャラクターができたんです。鳥の名前は『大福』といいます。」

まぁ、普段の4組の姿が見られて、よかったような、よくなかったような・・・(苦笑)

その後は、本校の定番の遊び「よつかど」で仲良く遊びました。

3日間にわたり、保育園の子たちをお迎えしましたが、すっかり、1年生たちはお兄さん、お姉さんモードになっています。

来年度も「子供たちがつくる学校プロジェクト」は続きますが、そのトップバッターが新2年生による入学式での歓迎の催しになります。

今回の経験を生かし、「子供たちがつくる入学式」に向け、アイデアを出していってほしいと思います。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】じゅんとくしょうがっこうへようこそ②

今日は、「1年生と保育園児の交流ウィーク」の2日目。「むこうじま保育園」の年長児たちが2時間目と3時間目に本校にやってきました。

まずは、1年生の授業参観から。

絵の具を使っているところを興味深く見ている年長児たち。

校長「絵の具を使ったこと、ありますか?」

何人かの園児たちが手を挙げていました。

算数の授業で、色板を使って様々な形を作っているところを見ている年長児たち。

校長「1年生になったら、色板でいろいろ遊べますよ。」

1年生A「遊んでるんじゃないの!」

またまた叱られてしまいました。

昨日の2園の子たちは先生方の後ろについて1列に並んで参観していましたが、むこうじま保育園の子たちは、完全にフリーで1-1から1-4までを参観していました。

年長児A「あ、あっちでパソコン使ってるから見に行こう!」

興味のあるところに次々移動していました。

2時間目の後半から3時間目にかけては、1-2の児童と年長児たちが交流をしました。

まずは、ド派手なパフォーマンスで年長児たちを歓迎します。

1-2の子たちは、「潤フェス2」の3日目にダンスパフォーマンスで出演していますので(詳しくは、こちら)、息の合った踊りを披露します。

すると、驚いたことに、年長児の中にも一緒に踊り出す子が何人もいます。

思わず、園の先生方に聞いてみました。

校長「保育園児も知っている踊りなんですか?」

むこうじま保育園の先生「えぇ。そうみたいですね。」

年長児たちを自分たちの座席に座らせます。

自作のコマを持ってきて、一緒に遊んで仲良くなります。

続いて、学校紹介です。

2組の子供たちが事前に取材し、Chromebookで撮っておいた写真を使って説明します。

1年生B「ここは、校長室です。校長先生のいる部屋です。校長先生はとても優しいです。」

誉めてもらったことはうれしいものの、「イク王」バージョンで黄色いヘルメットをかぶったポーズにしたのに・・・。

誰も反応せず、完全に空振りです。(苦笑)

1年生たちは、教室の紹介や、学校のルール、持ち物などについて詳しく説明してました。

次は、体を動かして遊びます。

「ばくだんゲーム」です。

ストップがかかったときに、爆弾の人形を持っていた子は円の中央に出て、自分の名前と好きなことを言います。

年長児たちも上手に自己紹介できていました。

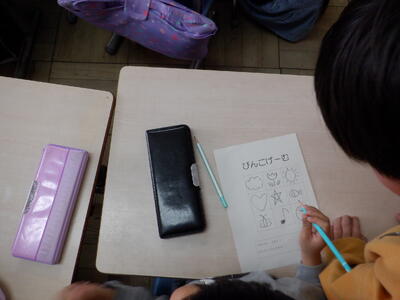

最後は、ビンゴゲームです。

1年生の手描きの絵のマスを使い、1年生と年長児がペアになってビンゴになるまで楽しんでいました。

むこうじま保育園の年長児の数は多く、1-2もぎゅうぎゅうな状態でしたが、2組の子たちは自分たちで話し合ったとおり、上手に年長児たちをもてなしていました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】じゅんとくしょうがっこうへようこそ①

「潤フェス2」、「潤杯」など、「子供たちがつくる学校プロジェクト」につながる大きなイベントが目白押しの3学期。

高学年を中心とした児童が次々に企画を立て、実施しているところです。

しかし、「子供たちがつくる学校プロジェクト」は、高学年の子供たちだけで行うものではありません。

1年生もしっかりと「子供たちがつくる学校プロジェクト」を意識した活動を行っています。

今週は、「1年生と保育園児の交流ウィーク」です。

本校の近隣にある4つの保育園の年長児が本校に来て、1年生と様々な交流を行います。

これまで1年生は、各学級でおもてなしの準備を進めてきました。

今日は、「たかはた北保育園」と「子どもの森あさかわ保育園」の年長児たちが2時間目と3時間目に本校にやってきました。

まずは、日ごろの授業の様子を参観します。

1-1から1-4まで、全学級公開です。

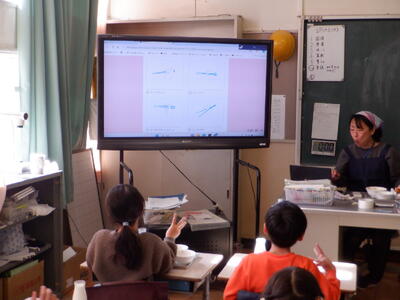

Chromebookで三角形を作っていく学習に年長児たちは興味津々。

校長「1年生になったら、こうやって、おもちゃで遊ぶことができますよ。」

1年生A「おもちゃじゃない!パソコン!校長先生、いい加減なこと言わないで!」

叱られてしまいました。

算数の文章題を解いているところを見ている年長児たち。

校長「1年生になると、たし算とかひき算とかをやるんですよ。」

年長児たち「知ってる!たし算とか、やってるもん。」

頼もしい年長児たちです。

2時間目の後半から3時間目まで、1-1の児童と「子どもの森あさかわ保育園」の年長児たちが交流をします。

まずは、学校紹介です。

1年生たちがChromebookで撮ってきた校内の様々な場所や教室からの行き方について写真や動画で紹介します。

続いて、学校クイズです。

分からない園児には、ペアの1年生が優しくヒントを出しているのがほほえましいです。

たて割り班のときにもよく遊んでいる「よつかど」で一緒に遊びます。

年長児たちは遊んだことがないので、1年生が手をつないで一緒に行動しています。

続いて「的当て」です。

折り紙で作った球をボードに当てます。

的に当たった得点で、1年生自作のプレゼントがもらえる仕組みです。

同じ時間、1-3の児童と「たかはた北保育園」の年長児たちが交流を行いました。

まずは、年長児たちに「プリント体験」をしてもらいました。

自分たちが入学したときに最初に取り組んでいた、「線のおけいこ」の練習です。

プリントは、3組の子供たちの自作です。

鉛筆の持ち方など、年長児に優しく教えてあげていました。

続いて、「Chromebook体験」です。

自分たちも使い始めてから1年も経っていないのに、器用に年長児たちに教えている1年生。

おとなしく操作をしている年長児たちを含め、デジタル世代のすごさを感じます。

次は、「学校ビンゴ」で遊びます。

3組の子供たちが、学校の各所をChromebookで撮影してきているので、その場所が出てくるとビンゴに近付きます。

途中には、自分の黄色い帽子をかぶらせてあげるサービスもありました。

体を動かす遊びもします。

♪かもつれっしゃ しゅっ しゅっ しゅ・・・

あれ?今朝の児童集会のときも聞いた曲が・・・。

たまたま遊びが重なりましたが、「じゃんけん列車」で楽しく遊びます。

楽しいことは何回やっても楽しいのです。

1-1と1-3の交流の仕方は全く違います。

これが、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の真骨頂。

1年生と言えども、保育園児に喜んでもらうために、また、小学校のことを知ってもらうためにはどうすればいいか、学級内で一生懸命考えて企画したのです。

ですから、おもてなしの仕方が違っているのは当然です。

(もちろん、各担任は他学級の交流内容は知っていますし、保育園側にも事前に情報提供しています。)

一番大事なのは、こうした活動を通して、年長児たちに「潤徳小は『子供たちがつくる学校プロジェクト』を頑張っている学校である」ことを知ってもらうこと。

これについては、十分達成できた交流会だったと思います。

明日からも、続々と保育園児たちがやってくる予定です。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】校内じゃんけんチャンピオン決定!?

今朝は、集会委員会による「クラス対抗じゃんけん列車」集会が行われました。

先週の金曜日、放送委員会と集会委員会のコラボによる「ドッキリ集会」が行われたばかりなので、すぐに新たな集会が実施され、子供たちの負担が気になるところですが、集会委員会は、ドッキリ集会担当と通常集会担当に分かれ、応援が必要な場合は、互いに助けるシステムにしているとのことです。

今回は、通常集会担当の子供たちが企画・運営をする集会になります。

じゃんけんに勝ち抜き、チャンピオンになった学級には、集会委員自作のトロフィーが授与されるとのこと。

モチベーションが上がります。

♪かもつれっしゃ しゅっ しゅっ しゅ・・・

音楽に合わせて、全学級が動き出します。

各学級の先頭の児童が代表児童になり、別の学級の先頭の児童とじゃんけんし、負けたらその学級の後ろについていくルールです。

つまり、最後に先頭になっている学級がチャンピオンということになります。

じゃんけんが繰り返され、列がどんどん長くなっていきます。

すると、「先頭」の子が一人になりました。

全校が一列になったのです。

ということで、見事チャンピオンになったのは2年3組。

各学級、先頭の児童を決めるために「学級内予選」を行ってきていますから、2年3組の先頭の児童は、本校で最もじゃんけんの強い児童ということになります。

2年3組の子供たちは、朝礼台の周りに集まり、先頭の児童が集会委員からトロフィーを受け取っていました。

他の学級も2年3組に大きな拍手を送り、心の温まる時間になりました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】校長、緊急逮捕!またもや、ドッキリ集会!!

本校は、給食後に清掃→昼休み→5時間目という流れで進んでいきます。

今日も、普段どおり、清掃が終わろうとしていましたが・・・

その清掃の時間に、こっそりと放送委員会の子供たちが多目的室に集まっています。

そして、反対側には集会委員会の子供たちが・・・。

実は、今日は極秘裏に計画された、放送委員会×集会委員会による、今年度3回目の「ドッキリ集会」の決行日なのです。

(過去のドッキリ集会の様子は、こちらから ドッキリ集会① ドッキリ集会②)

突然、集会委員会の児童からの放送が入ります。

集会委員A「今日のドッキリ集会は『学校かくれんぼ』です。」

清掃が終わり、昼休みになるのを教室で待っていた子供たちは、まさにドッキリですが、大好きなかくれんぼと知って、歓声が上がります。

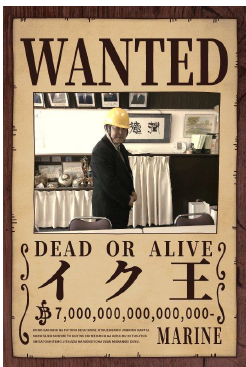

すると、おもむろに各担任が黒板に「手配書」を貼り出します。

実は、今回は、この手配書にある「お尋ね者」を探すことがミッションなのです。

さらに、見付けた人数に応じて「潤杯ポイント」が入ります。

各教室が騒然となります。

この「お尋ね者」が何と本校の教員に瓜二つ!

校長(さいとう いくお)に似た「お尋ね者」もおり、名前は「イク王」になっています。

懸賞金は、何と「₿7,000,000,000,000,000」!

国家予算を大きく超える懸賞金・・・

どれだけ凶悪かつ危険人物なのか・・・

おまけに単位はビットコインだし・・・(苦笑)

他の「お尋ね者」たちも、本校の教員をもじったような、怪しい名前がついています。

多額の懸賞金がかけられるほど悪いことはしていないつもりですが、身の危険を感じ、暗幕をかぶって、2階の廊下の前に隠れます(「潤杯ポイント」のたまっていない学級の前)。

しかし、開始の合図とともに、一瞬で子供たちが殺到し、暗幕をはがされ、確保される羽目に。

数十人の子供たちに連行され、チェック役の集会委員に引き渡されます。

すると、放送で「たった今、『イク王』が捕まりました!」との放送が流れます。

今回、「お尋ね者」が潜んでいるのは学校内全域です。

そのため、校庭、校舎内、血まなこになって子供たちは捜しています。

体育館に行くと、跳び箱の中に隠れていた「お尋ね者」が確保されていました。

それにしても、「お尋ね者」が捕まるたびに、すぐに放送が入るので不思議に思い、放送室に行ってみると、放送委員たちが、端末を確認しながらマイクに向かっていました。

実は、「お尋ね者」が集会委員に引き渡されると、すぐに集会委員が入力するのです。

その結果を見て、すぐに放送を入れるわけです。

まさに、リアルタイムかくれんぼ。

非常に高度なことが裏側では行われているわけです。

こうした最先端の「防衛システム」により、全ての「お尋ね者」が確保され、潤徳小の安全が守られました。

「お尋ね者」が確保されても、子供たちは手配書を見て、盛り上がっていました。

この「ドッキリ集会」は、集会委員会と放送委員会がコラボして企画されたものです。

各委員会の委員長が構成員となっている、新設の「中央委員会」での議論を経て実現しています。

たぶん、年度末の押し詰まっている時期にもかかわらず、「潤杯」や「潤フェス2」などパーティーモードになっているのは、日本全国で本校だけなのでは?

「子供たちがつくる学校プロジェクト」の大きな成果と言えそうです。

それにしても、集会終了後の子供たちの反応が違います。

1年生A「あ、『イク王』見付けた!」

3年生A「『イク王』、さようなら!」

困ったものです…(苦笑)【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】最終日!潤徳フェスティバル2⑤

1週間連続で開催してきた「潤フェス2」もいよいよ最終日です。

トップバッターは、寸劇「6年1組の日常」です。

お笑い要素満載のシナリオとオーバーリアクションで会場は大爆笑。

担任との息もピッタリでした。

次は、ルービックキューブです。

数百人が見守る中、6面を揃えることに集中します。

隣では、けん玉披露の応援も加わります。

生の一発勝負なので、なかなか思うように揃いません。

そこで、次のピアノ発表と並行して作業を続けます。

努力の甲斐あって大成功!

大きな拍手が送られました。

そして、ピアノの演奏曲は、子供たちにも大人気の「Bling-Bang-Bang-Born」。

観客も大合唱です。

速いテンポなのに素晴らしいテクニックで弾いていました。

次は、5年生による複合技の発表です。

歌、リコーダー、鍵盤ハーモニカ、旗のコラボレーションがバッチリ決まっていました。

次は、歌と「6年4組の楽しい仲間たち」の発表です。

あいみょんの歌を真剣に歌う傍らで、楽しい仲間たちのドタバタダンスが披露され、笑いが起きていました。

そして、潤フェスの発表の中心となったダンスの発表です。

どのグループも、キレキレのダンスを披露しています。

本当に若者や子供たちにはダンスが流行っていることが分かります。

そして、「潤フェス2」の最後を飾るのは、4年1組の発表です。

驚いたのは、学級にふさわしい歌をAIで作ったということ。

その歌に合わせて全員でダンスを踊ります。

ハイライトは担任のバク転!

会場はサプライズの連続で、大いに盛り上がりました。

4年1組の子供たちは、出演3日前には「決意発表会」を開催するなど、並々ならぬ覚悟で本番に臨んでいました。

大トリを飾るにふさわしいパフォーマンスを披露することができました。

代表委員「これで、今年度の潤フェスを終わりま⋯」

担当教員「ちょっと待った〜!」

代表委員は夏休みの前から準備を始め、延期があってもモチベーションを保って、「潤フェス2」の成功を目指して頑張ってきました。

その努力について担当教員から紹介があり、会場から代表委員に対してねぎらいの大きな拍手が送られました。

今回、「潤フェス2」となり、大きく変わったことは、出場者数の急増です。全校の半数近い児童が出場者となるなど、裾野が大きく広がりました。

一大イベントとなった「潤フェス2」。

1週間だけの開催期間だけでは、全てを同列に扱うことが難しくなったので、「ステージ枠」と「映像枠」に分けた構成にしました。例えば、短時間ではできないものや、サッカーのシュートなど体育館では発表できない出し物は「映像枠」とし、各教室や「潤徳小デジタルサイネード」で紹介しました。

多くの子が、教室移動のときなどに足を止め、パフォーマンスに見入っていました。

「潤フェス2」は、全て休み時間に行われ、教育課程に位置付かないものです。

それにも関わらず、教員も子供たちも全力投球するところに本校の強みがあると感じます。【校長】

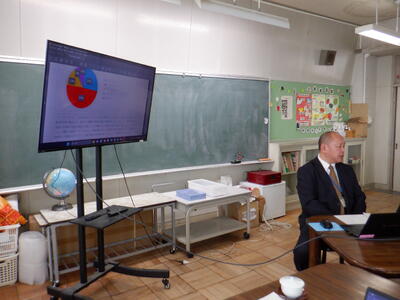

令和6年度第3回学校運営連絡協議会

本日は、学校評議員の皆様に御来校いただき、第3回学校運営連絡協議会を開催いたしました。

今年度本校で取り組んできた「子供たちがつくる学校プロジェクト」について御説明させていただいたり、経営重点計画を基に評議員の皆様に御意見をいただきながら意見交換をすることができました。

本校の様子を感じていただくために、1年生の普段の様子を動画でご覧いただきました。

保護者の皆様からいただいた「学校評価」についてもご紹介し、御意見をいただきました。

そして、1年間大変お世話になりました評議員の皆様には、校長から感謝状をお渡ししました。

本日は、本校の給食の試食会を兼ねておりますので、本校自慢のカレーを召し上がっていただきました。

今年度は評議員の皆様にお力添えをいただき、教育活動を進めることができました。

来年度は、コミュニティ・スクール(CS)として始動いたします。今後も新しいCS委員、地域の皆様に御協力いただきながら「子供たちがつくる」にこだわった学校運営を共に進めていきたいと思います。

本日は、御多用の中御来校いただき、誠にありがとうございました。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳フェスティバル2④

今日は、「潤フェス2」の4日目です。

トップバッターは、5年2組のクラス参加の出し物です。

大繩跳びとダンスを組み合わせた構成です。

担任が先頭で踊り、会場内は大爆笑。

途中、「YMCA」のダンスも入り、昭和世代の校長も思わず体が動いてしまいました。

令和世代の会場の子供たちも踊れるようです。

続いて、歌の披露です。

ヒット曲の「晩餐歌」ということで、会場内は合唱状態に。

次は、剣道です。

試合と同じような地稽古が披露されました。

中には、双子の対決もあり・・・会場内は大きな声援に包まれました。

次は、器械体操系の開脚跳び、側転の披露です。

一瞬の発表なので、ピンボケになり、すみません。

それだけ、スピーディーな演技だったということでもあります。

続いて、鍵盤ハーモニカの独奏です。

ドラえもんのテーマ曲ということで、再び会場は合唱モードです。

次は、低学年担任によるハンドベルの演奏です。

思いっきり真剣モードの担任たち。

曲は、「天空の城ラピュタ」のテーマ曲「君をのせて」です。

音楽専科も協力して、きれいな音色を奏でました。

1年生A「先生たち、とっても上手だった!」

人知れず、放課後に練習を繰り返してきた担任たち。

この言葉に報われたことでしょう。

次はピアノ独奏です。

1月の全校朝会で表彰の紹介をした児童(詳しくは、こちら)の演奏です。

素晴らしい腕前を披露しました。

今日の最後は、ダンス4連発!

相当練習してきたのでしょう。

各グループ、息の合ったダンスを披露します。

最後は、教員も乱入!

会場が大いに沸きました。

いよいよ明日が「潤フェス2」最終日!

大いに盛り上がることでしょう。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】給食委員会 クイズ放送!

「潤フェス2」が盛り上がる中、「潤杯」の取組も終盤を迎えています。

3/7(金)の「6年生を送る会」では、一部の時間を使って、これまでの潤杯ポイントを集計した最終順位発表と表彰式が行われます。

というわけで、今日は残り少なくなった「潤杯ポイント」獲得のチャンスとなる、給食委員会の児童による「給食クイズ」が昼の放送で行われました。

内容は、給食に関するクイズについて、学級で回答し、その答えを担任が代表して「Google Forms」に記入し、送信するというもの。

クイズは3~5択になっていますので、子供たちは、放送に合わせて正解だと思った番号のところで手を挙げます。担任はそれを見て入力するという流れです。

クイズには、箸の持ち方などの常識問題から、難問、ほとんど勘でしか答えられないものなど全8問から構成されています。

例えば、「副校長先生の好きなメニューは?」といったクイズは、本人でしか分かりません。

こんな問題もありました。

Q「潤徳小で一番人気のあるメニューは何でしょうか。」

1 サイダーフルーツポンチ

2 揚げパン

3 味噌ラーメン

どれだか分かりますか?

子供たちも迷ったようですが、正解は1の「サイダーフルーツポンチ」とのことです。

たぶん、問題によっては、答えが割れ、入力する担任も大変だったのではないかと思います。

今年度末は、「潤フェス2」と「潤杯」のダブルイベントで、毎日がお祭り状態です。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳フェスティバル2③

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳フェスティバル2もいよいよ折り返しです。

本日は、6年4組の「劇」からスタートしましたが…私、電話対応が入りまして劇の鑑賞に間に合いませんでした…

6年生らしい劇だったことに期待いたします。

さて、体育館に入ると手拍子に合わせて絵を描いている児童が見えました。

3年生による「これは何でしょう。」が始まっていました。

大観客の中でするすると絵が描けることが素晴らしいことです。

そして、体育館は今日も大盛況です。見渡してみると「推し活」をしている6年生がいます。

「6年生が推し?」

「いいえ。1年2組です。」

「なんで?」

「お世話してあげていたクラスだから~。」

いい関係の推し活です。

続いて

4年生による歌が始まりました。

実は…私聞いたことがない曲で…近くにいたノリノリの6年生に何の曲か聞いてみました。

「アニメと漫画の曲です~。」と、教えてくれました。

続いて1年生と2年生のダンスです。

さあ、ここで先ほど6年生に推されていた1年2組が登場です。

そして、まだまだ続きます。

どの子もダンスが上手で羨ましい。

まだまだ続きます。

続いてピアノ発表です。題目は「崖の上のポニョ」です。自然と口ずさむ子多数。

続いては5年生による折り紙とバスケのコラボレーション

ドリブルをしている間に折り紙がいくつ組み立てられるのか。そして、ドリブルは何回できるのか~

というクイズ付きです。

さあ、何回ドリブルができたかというと

な・な・なんと 235回!!!

当てられた人は今日一日自慢してもいい権利をもらえますが…私はゲットできませんでした。

さあ、本日のとり

6年3組によるダンスとファッションショーです。

ここで、担任の先生もダンスに登場

3日目も大盛況で終了いたしました。

出演した人たちにしか味わえない達成感は、格別だと思います。

「潤フェス2」明日もまだまだ続きます。

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳フェスティバル2②

今日は、「潤フェス2」の2日目です。

オープニングは、音楽クラブの合奏です。

子供たちのよく知っている「青と夏」が演奏されました。サビのところでは、あちらこちらから歌声が聞こえてきました。

続いて、マジックです。

トランプを使ったマジックで、見事な手さばきが披露されました。

続いて、一輪車です。

手をつないだり、円になったりするなど、高度な技を観客のそばで披露し、大きな拍手を浴びていました。

代表委員「今日の潤フェスは、これで終わり・・・」

代表委員「・・・ではありませ~ん!」

というわけで、出ました!「若手教員バンド」!

体育館に響く歌声のシャウトと演技だとすぐに分かってしまうエアギターとエアドラム!

特に、担任がステージに立っている学級の子供たちは、大きな声援を送っていました。

そして、今日の最後は、代表委員有志の「潤フェス盛り上げ隊」メンバーによる、「潤徳ソーラン」の披露です。

昨年10月の運動会で使ったはっぴを着てかっこよく踊る6年生に交じり、見よう見まねの5年生が一生懸命ついていっているのがユーモラスです。

会場からは「ドッコイショー、ドッコイショ!」と大きな掛け声がかかっていました。

次に何が出てくるか分からない「潤フェス2」。

明日も、この盛り上がりが続きます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】再演!潤徳フェスティバル2①

本来、昨年12月に実施予定だった「潤徳フェスティバル2」(略称:潤フェス2)ですが、感染症流行の影響を受け、約2か月延期し、今週、実施することになりました。

何の放送もかかっているわけでもないのに、休み時間になった瞬間に小走りで体育館に集合していく子供たち。

いかに「潤フェス2」が定着しているかが分かる1コマです。

去年の12月には、1日だけ「潤フェス2」を開催したのですが、今回はあらためて仕切り直しです。

そのときに発表した個人、団体ももう1回同じ内容を発表することになりました。

「始球式」からスタートです。

見事、型どおりの空振りが披露され、「潤フェス2」の開催が宣言されます。

始球式つながりで、代表児童のキャッチボールが披露されますが、緊張のためかうまくグローブにボールが入らないことが多く、ボールが転がっていく光景に場内は爆笑モード。

次に、先日の「進!MJコンサート」に続いて、ダンスクラブの発表です。

最近のTik Tokなどの影響か、今回の「潤フェス2」では、明日以降もダンスを披露する児童がたくさん見られます。

場内は手拍子などで大盛り上がり!

続いて、けん玉、こま、ヨーヨーの個人技の披露です。

全員見事に成功!会場から大きな歓声が上がりました。

潤フェス恒例の「のど自慢コーナー」。

次々と持ち歌を披露していきます。

中には、女子が歌を披露して、男子がそれに合わせて踊るパフォーマンスをするグループも。

それにしても、何百人もの前で一人で歌う度胸には感心します。

進行役の代表委員たちも思わず手拍子で応援です。

今日の最後は、ピアノ発表です。「天国と地獄」が披露されました。

明日以降も、激アツなステージが繰り広げられそうです。

延期になっても、全く変わらず盛り上がる「潤フェス2」。

今週は、ちょっと特別な1週間になります!【校長】

三沢中学校との小中交流会

今日の5時間目は、三沢中学校の生徒会の役員3名と担当の先生においでいただき、6年生との小中交流会が開催されました。

生徒会のみなさんは、昼休みの時間に来てくれたのですが、「潤フェス2」のリハーサルとバッティング。

体育館中に音楽やマイクの大きな音が流れ、派手な装飾の中での準備です。

三沢中の担当の先生もちょっと面食らっていました。

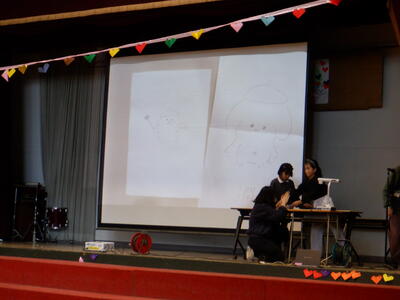

5時間目になり、6年生が体育館に集まってきて交流会のスタートです。

全員が三沢中に進学するわけではありませんが、どの中学校でも基本的な1日のサイクルはほとんど同じですから、参考になるはずです。

生徒会では、朝からの中学校生活の様子をドキュメンタリー風にした動画を作成し、視覚的に中学校の1日が分かるように工夫していました。

動画の中では、随所にお笑い的要素も入れていて、6年生も爆笑しながら動画を見ていました。

しかし、中学校は業間の休みが10分間であり、その間に教室移動や着替えをしなければならないこと、教科担任制であり、提出物などの扱いが厳しいこと、定期テストの比重が大きいことなど、自然に小学校との違いが分かるような構成になっていました。

そして、6年生の子供たちの関心が高いのが部活動です。

一人一人に冊子を準備していただき、各部活の様子が分かるようになっていました。

子供たちは部活動の紹介動画と冊子を見比べながら、中学校生活のイメージを高めていました。

6年生からの質問にも気さくに答えてくれた生徒会役員たちは、本校卒業生でもあります。

(そのため、本校ホームページの掲載も簡単に了承してもらえました。)

校長としても、一層たくましくなった生徒たちの様子を見て、うれしくなりました。

サケのように卒業しても生徒会役員として母校に戻ってくる・・・そんなサイクルができるとよいと思いました。

生徒会のみなさん、三沢中学校の関係の先生方、どうもありがとうございました。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)