文字

背景

行間

日誌

自分ができることから始めよう!

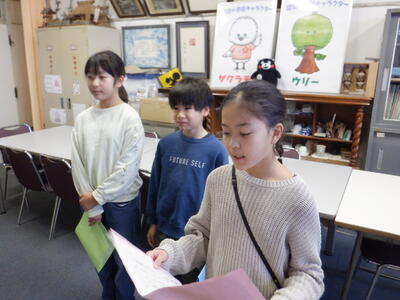

3学期の総合的な学習の時間に「未来へつなげるわたしたちの行動宣言」を考えていく4年生。

今日の6時間目、市の環境政策課の職員の方々においでいただき、SDGsについてのお話を伺いました。

まずは、地球温暖化の影響により、異常気象が多くなっている現状について話がありました。

今朝、1年生と氷遊びをしていた校長は、「温暖化と言っても、今日は十分寒いけど・・・」と思ってしまいましたが、去年の夏の暑さを振り返ると、やはり普通ではなくなってきていると考えざるを得ません。

令和元年の台風19号で被災した日野橋の写真を例にしつつ、身近なところにも影響が出ているとの説明がありました。

そこで大事になるのが、SDGs(持続可能な開発目標)の取組を進めていくことです。

17のゴールについて教えていただきました。

一例として「14 海の豊かさを守ろう」の話がありました。

捨てられた日本などのごみがハワイの海岸に到着し、ウミガメの生態に影響している写真が示されました。

逆にハワイのごみが日本の海岸に漂着することもあるのだそうです。

「14 海の豊かさを守ろう」だけ取り組むのではなく、他のゴールとも密接につながっていることを意識する必要があるとの説明もありました。

海に捨てられるごみを減らすことでリサイクルが進み、「12 つくる責任 つかう責任」につながります。

また、海水がきれいになることは「6 安全な水とトイレを世界中に」につながり、さらに「3 すべての人に福祉と健康を」につながっていくわけです。

ちなみに、日本では、食べ残しなどの「家庭系食品ロス」だけで233万トンもあるのだそうです。

子供たちも1学期に社会科でごみ減量の学習をしているので、フードドライブの説明などに興味を示していました。

なお、我が国は、17のゴールのうち、現在、目標を達成しているのは「3 すべての人に福祉と健康を」だけということです。取組期間の2030年までには課題が山積しているのです。

日野市でも、ダンボールコンポストの取組などを進めているとの話がありました。

子供たちからも「うちでもやっています。」との発言がありました。

ひととおりご説明をいただいた後は質問タイムです。

4年生A「一番簡単に取り組めるゴールは何ですか?」

職員の方「まずは、自分が取り組めることをやってみるというのが大事だと思います。」

担任「その取組を考えていくことが『わたしたちの行動宣言』につながるんですよ。」

校長「校長先生は、ハワイに行って、ごみ拾いをしてみようかなぁ・・・」

4年生たち「あはは」

4年生B「一番大事なゴールは何ですか?」

職員の方「人が生きていくために必要な水や食料に関することが一番大事なゴールだという人もいますが、私は、どのゴールも同じように大事だと考えています。」

学習を進めるうちに、自分の考えを深めることが重要です。

担任「最後に校長先生、何かありますか?」

うわ・・・来た、無茶振り・・・。

校長「まず、できることは、給食を残さず食べること!フードロスにつながりますね。」

大きくうなずく4年生たちです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】たて割り班活動 引継ぎ会

いよいよ、2月のたて割り班活動から、5年生が計画を立て、進行する「代替わり」が行われます。

すでに過去2回、「一部委任」が始まっていますが、中心が5年生になるのは初めてです。

そこで、今日の給食後、5・6年生が体育館に集まり、「たて割り班活動 引継ぎ会」が行われました。

まずは、6年生のメンバーから、一言ずつ5年生へのメッセージを送ります。

6年生A「たて割りは、他学年と関わる数少ない活動だから、大切にしてほしいと思います。」

6年生B「外遊びの時に雨が降る可能性があるから、室内遊びの数を増やしておくのがポイントだよ。」

歴代のたて割り班活動で使用されている「たて割りボード」が引き継がれます。

こうして、正式に5年生へバトンタッチされます。

5年生からも質問などが出されます。

5年生A「説明しているときに気を付けていることはどんなことですか。」

6年生C「自分が知っていることでも、低学年の子は知らないことがあるので、みんなが分かるように説明しました。」

5年生は、2月のたて割り遊びを考えて始めています。

そのことについて、6年生にアドバイスを求めている班も多くありました。

これまで一緒に活動してきているので、どの班も仲良く引継ぎしていました。

最後に5年生代表の挨拶です。

5年生B「6年生は、1年生が泣いていたときもすぐに行って、優しく対応していました。僕もそんな6年生のようにたて割り班を引っ張っていきたいと思います。」

5年生C「5年生が自分たちだけでたて割り遊びをまとめていくことができるか、今は不安です。今日、6年生からもらったアドバイスを大切にして頑張ります。」

会場からは大きな拍手が送られました。

緊張気味の5年生と、ホッとしたけれどちょっと淋しそうな6年生のそれぞれの姿が印象的でした。【校長】

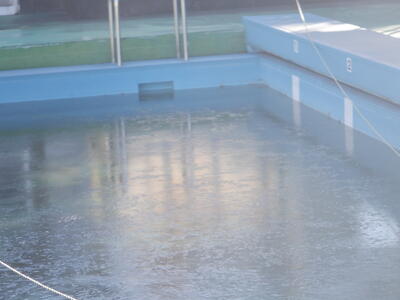

最強寒波を学びに生かす

子供たちの登校する前、プール横の花壇の前にたくさんのプラスチックカップなどが置いてありました。

校庭の端にも。

学校の畑のそばにもあります。

1年生が生活科の「ゆきやこおりであそぼう」の学習のために、昨日のうちにカップに水を入れて置いていたのです。

登校してきた子たちは、早速このことに気付き、様子を見ています。

4年生A「あ~あ、私も氷の実験やりたかったなぁ!」

校長「1年生の時に氷を作ったこと、覚えてる?」

3年生A「うん、覚えてる!」

他の学年の関心も高いようです。

1年生の担任たちが今日をターゲットにしてカップを置いている理由は言うまでもありません。

今、まさに「最強寒波」がピークとなっているからです。

朝の7時半現在、百葉箱内の気温計は-4℃近くになっていました。今冬の最低気温です。

プールも「全面凍結」でした。

現在、持久走週間のため、校庭の土ぼこりを少なくする目的でスプリンクラーを使って散水しているのですが、ちょっと、昨日は水栓の締めが甘かったようで、少し水が出ていたようです。

思わぬ「人工つらら」ができていました。

昨晩から今朝にかけて氷作りの「実験」に挑んだのは1-1と1-4です。

1時間目が始まると、早速1-4の子供たちが実験場所の畑の周りに集まってきました。

さぁ、結果はどうなっているか・・・

最低気温は氷点下、今朝はほぼ無風で、絶好の条件になっているので、分厚い氷ができていることが期待されます。

1年生A「校長先生、見て~!」

早速、牛乳パックを抱えた児童がやってきます。

氷ができていれば、相当な「大物」が期待できそうです。

1年生A「水のままだよ~!」

え・・・?

のぞき込むと、本当に水のままで、表面にも氷は張っていません。

紙パックは保温性が高いのかな・・・?

1年生B「校長先生~!」

次々と子供たちが校長を呼び止めます。

1年生B「水のままだよ!」

え・・・?

表面に氷が張っている子もいますが、半数以上の子が水のままです。

これだけ好条件だというのに・・・。

ただ、氷の張っていない子のカップの水の中には土が入り、水が濁っている傾向があります。

朝は無風でも、昨晩は結構風が吹いていて、凍りにくい条件だったのかもしれません。

しかし、同じお盆の上に置いていても、氷の張っているカップと張っていないカップがある場合もあります。

わずか10cmくらいの違いで氷のでき方に差ができるのです。

奥深いものです。

1-1の子たちも出てきました。

「縄張り」は、プール横の花壇や校舎前が中心です。

1年生C「見て~!氷ができてるよ。」

いそいそと「収穫物」を教室に運んでいく1-1の子供たち。

水のままのカップもありますが、1-4に比べると氷が張っている割合が高いようです。

畑と違い、周りに土が少ないため、不純物が入りにくかったことも影響しているかもしれません。

教室に戻って、牛乳パックをはがすと、見事な氷柱のでき上がりです。

校長「今日は、みんなでかき氷パーティーだね!」

1年生D「やめて!今は冬でしょ!」

叱られてしまいました・・・。

地球温暖化が進んでいると言われますが、真冬はまだまだ凍てつく寒さが続きます。

1-2、1-3を含め、これからも氷作りの「実験」が行われるようです。【校長】

持久走週間、スタート!

本校の体力向上の取組の1つである持久走週間が今日から始まります。

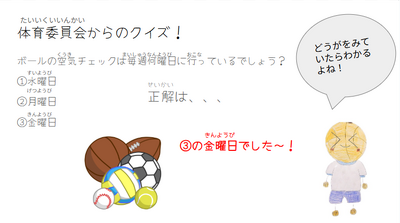

今朝は、まず、持久走を行うときの留意点などについて、臨時のリモート集会で体育委員会の児童から説明がありました。生中継場所は5-3の教室からです。

体育委員たちは、スライドを使いながら、開始時刻を守ること、合図で始めること、自分のペースを守ること、体調が悪くなった時はゆっくり歩くことなどを説明し、コースや走り方の確認をしました。

毎年恒例の取組ですが、各教室の子供たちは、静かに留意点などの説明を聞いていました。

そして、中休みになり、続々と所定のスタート地点に集まってくる子供たち。

自主的に準備運動などをしています。

軽快なバックミュージックが流れる中、5分間、周回で走っていきます。

「同じペースで」と説明を受けているのに、なぜか、スタートダッシュをする子供たち。

これを「本能」と言います。(苦笑)

現在、日本列島を今冬最強寒波が覆っていますが、寒さに負けず、元気に子供たちは走っていました。

走った周数に応じて、持久走カードに色塗りをしていく子供たち。

これが楽しみで頑張っているようです。【校長】

ひと足早い「巣立ちの日」

(1つ前の記事の続き)

児童会本部役員司会「これで、第2回ウリサク祭りを終わり・・・」

校長「ちょっと待った~!」

校長から、本校の「お約束」でストップがかかります。

校長「楽しい集会の後ですが、みなさんにちょっと残念なお知らせがあります。」

校長「3年前から、学校インターンシップや学力向上支援者として、お世話になった大学生の先生が今日で最後の活動日となったので、挨拶をいただきたいと思います。」

本校は、昨年度、市教委から「令和6年度日野市教育委員会特色ある学校づくり支援事業」の対象校として認めていただき、教職を志す多くの学生に本校で多様な経験を積んでもらい、夢と希望をもって、将来の教育を担ってほしいという「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)の事業に取り組みました。

今年度も引き続き、学生の育成に積極的に取り組んでおり、本校の特色の1つとなっています。

しかしながら、大学生は4年で卒業ですので、どうしても「お別れ」しなければなりません。

今朝は、クイズ集会が始まる前に臨時職員朝会を開き、教職員向けにも挨拶を行いました。

本校との関わりは、大学2年生の時のインターンシップ(詳しくは、こちら)からですから、長く本校の児童と関わったことになります。

主には各学年の授業支援が多いのですが、行事の手伝い、生活科・社会科見学・移動教室の引率補助など、たくさんの活動に携わり、多くの児童の支援を行ってきました。

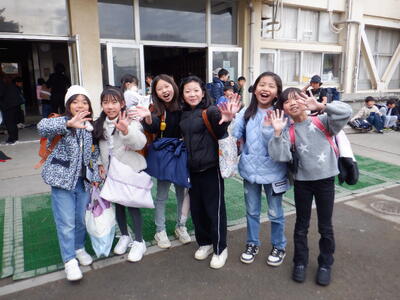

今日の活動終了時には、多くの子が「見送り」に来ました。

こうした純粋なところが本校の子供たちのかわいいところです。

1年生A「絶対、立派な先生になるんだぞ!」

何よりのはなむけの言葉でしょう。【校長】

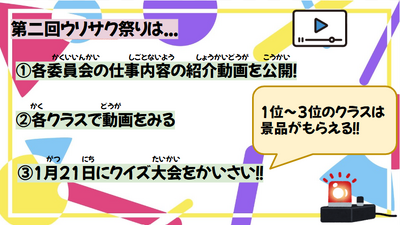

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「第2回ウリサク祭り」クイズ集会

先週から今週にかけては、「第2回ウリサク祭り」期間です。

各学級や、東昇降口の「潤徳小デジタルサイネード」では各委員会が作成した紹介動画が流され、「クイズ集会」に向け視聴されていました。

一方、昨日の中央委員会では、児童会本部役員の司会担当や各委員会の委員長による「クイズ集会」のリハーサルが行われるなど、着々と準備を進めてきました。

そして、今朝、今までの「勉強」の成果が試される、「第2回ウリサク祭り」クイズ集会がオンラインで行われました。

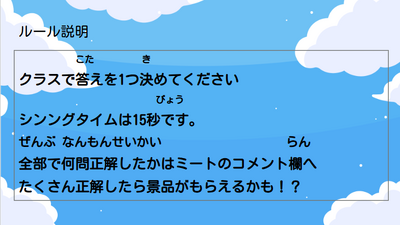

ルールは写真のとおりです。

各委員会の委員長を中心に11の委員会から出題されます。

つまり、クイズは11問あるわけです。

実際のクイズは、写真のような問題です。

簡単なものと、動画をしっかり見ていないと分からない問題が含まれています。

(もちろん、クイズの答えは、15秒経ってから表示されます。)

各委員長等は、別室から生中継なので、クイズを出しているときに各教室の様子は把握できていないのですが・・・

その頃、教室内は大興奮状態!

15秒以内に学級内の答えをまとめなけらばならないのです。

「1番だよ!」

「え~、絶対2番だよ!!」

などの食い違いがあっても、15秒以内に意見をまとめなければなりません。

担任は正解を知っていても言うわけにはいきませんから、苦笑いということになります。

正解の発表があるたびに一喜一憂!

正解だった学級から大きな歓声が上がります。

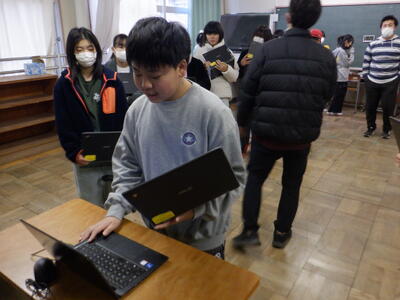

「デジこれ」実践校ですから、集計もデジタルを活用して行います。

各担任は、正解数をコメント機能を使って中継先の端末に送付します。

こうして、速やかに結果の集約を行います。

全問正解の学級もいくつかあるようです。

こうして、クイズ集会は大盛況!

児童会本部役員司会「これで、第2回ウリサク祭りを終わり・・・」【校長】

全校朝会(1月20日)

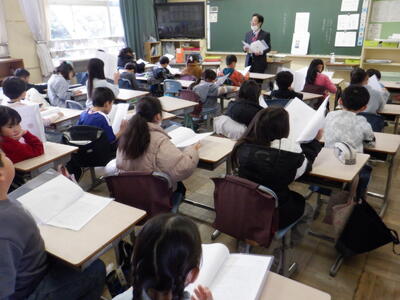

今朝は、リモートで1月の全校朝会が行われました。

最初は、自転車競技で活躍した児童の表彰です。

続いて、校長からの話です。

まずは、「子供たちがつくる学校プロジェクト」についてです。

明日は、「第2回ウリサク祭り」クイズ集会が予定されています。

現在、各学級では各委員会が作成した動画の視聴期間になっています。

クイズの答えは動画の中にあることから、しっかり視聴して準備するよう促しました。

各教室でもしっかり校長の話を聞いています。

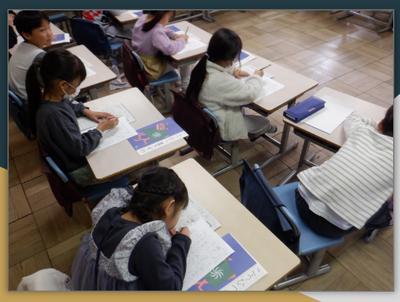

続いて、先週まで行われた、低学年の硬筆での書き初め清書、3年生以上の「席書会」の振り返りをしました。

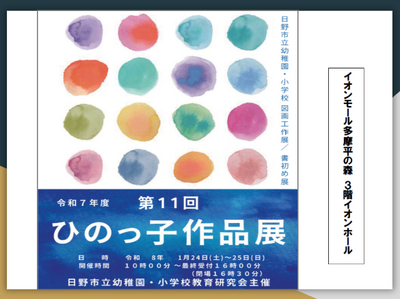

図工、書道の学校代表に選ばれた児童は、今週末の「ひのっ子作品展」で展示されるので、紹介をしました。

明後日からは、持久走週間が始まります。昨年度の写真を示しながら、しっかり走って健康な体づくりをするよう話しました。

教室では、「行ったことある~!」という声も上がっていたようです。

最後は、校長との3つの約束について改めて確認です。

笑顔で学校生活を送るための最低限のルールなので、常に意識して取り組むよう話し、朝会を終えました。【校長】

体感しながら学ぶ プロジェクションマッピングを利用したバーチャル体験

東京都教育委員会は、令和4年度から子供たちに様々な体験活動を提供する「笑顔と学びの体験活動プロジェクト」の事業を行っています。(令和4年度は、こちら 令和5年度は、こちら 令和6年度は、こちら ※ただし、令和6年度は、「『笑顔と学びの体験活動プロジェクト』における『学校企画・提案型』実施校」として、通年、明星大学学友会吹奏楽団の方々と「MJコンサート」等の交流を行う特別なプロジェクトでした。)

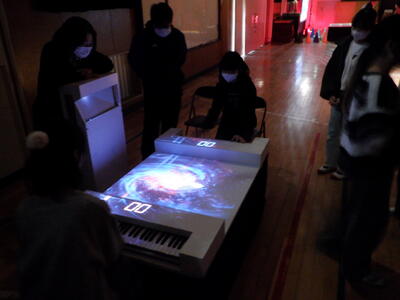

今年度は、最新の先端技術に触れる場として、「株式会社ニッポン放送プロジェクト」、「VISUALBEATS」の皆様のご協力をいただき、「バーチャル技術」にスポットを当てた体験活動に6年生が取り組みました。

関係者の皆様には、先週から機器の設置の下見を行っていただき、今日も朝早くから準備を行っていただきました。

(なお、今日のホームページは、この後、真っ暗な中での写真が続きますので、ピンボケ続出です。すみません。)

最初に全体説明があります。

担当の方「プロジェクションマッピングって、聞いたことありますか?」

手を挙げる6年生は半数くらい、実際に見たことのある子はかなり少数です。

その原理について教えていただきます。

写真は「惑星おいかけっこ」の体験コーナーの説明です。

様々な方向に動いていく投影された惑星を足で踏むと、光と音が出るという体験です。

ここでは、プロジェクターを使うとともに、人間の動きをつかむセンサーが活用されています。

惑星ではないものを投影することもできます。

パソコンで設定し、ウリーやサクラモチを隠れキャラにしていただきました。

というわけで、体験開始!

6年生A「おぉ、サクラモチが出たぞ~!」

喜々として踏んでいきますが・・・

見ている校長とすると、オリジナルキャラクターがどんどん踏まれていくのはちょっと複雑な気分になります。(苦笑)

こちらは、「けんばんホッケー」のコーナーです。

鍵盤をタイミングよく叩き、相手ゴールに多くシュートした方が勝ちとなる対戦型アトラクションです。

「リズミックドラム」のコーナーです。

リズムに合わせてドラムを叩くリズムゲームです。

「太鼓の達人」と言った方が分かりやすいでしょうか。

「スマッシングエイリアンズ」のコーナーです。

次々と現れる悪いエイリアンたちにクッションボールを当ててやっつけるゲームです。

「新作パズルコレクション」のコーナーです。

画面に表示された指示に従ってカラフルなボックスを時間内に置いて正解するとロケットが発射できるアトラクションです。

チームで協力することが大事です。

最後は、質問コーナーがあります。

6年生A「どうして、鍵盤を叩くとシュートができるんですか?」

担当の方「鍵盤がパソコンのキーボードとつながっていて、叩く鍵盤の場所によって、シュートの場所も変わるんです。」

6年生B「叩いたリズムはどうやって分かるんですか?」

担当の方「叩くドラムの横に音を感じるセンサーがついています。」

単純に遊ぶだけでなく、どんな仕組み、構造になっているか考えることが大事です。

こうした体験がきっかけになって、将来、技術者を目指す子が出てきたらよいと校長は思うのですが・・・。

6年生たち「あ~、面白かった~!」

何か、「潤徳ゲームセンター」で遊んで満足という感じの子が多いような気がします。(苦笑)【校長】

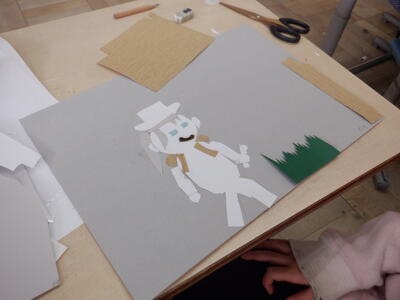

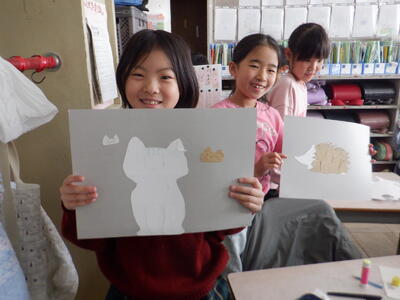

でき上がりをイメージして・・・

2年生の教室の前を通ると、切った画用紙を机の上に置いて、子供たちが担任の話を聞いています。

担任は、インクとローラーを出して説明しています。

黒板には、「たのしくうつして」と書いてあります。

どうやら、版画の基礎に取り組んでいるようです。

隣の2年生の学級も図工の授業で、型紙を切り抜く作業をしていました。

以前は、型紙の絵を描くのに図鑑をよく使っていましたが、今は、一人一台端末の時代。

検索をして、型紙の参考になりそうなイラストや写真などを探しています。

お気に入りの型紙を切り取って、ご満悦です。

こうして、好きな色を型紙の上からローラーで塗っていく子供たち。

自分の手や洋服につくことを心配し、作業が慎重になる子もいます。

校長「幼稚園や保育園のときのスモックを持ってくればよかったねぇ。」

子供たち「うん。」

型紙を作っていた隣の学級もローラーで色を塗る作業を始めました。

型紙を使って、様々な色の作品を作る作業に子供たちは意欲的に取り組んでいました。

3年生の教室に行くと、同じように図工の「いろいろうつして」の授業で版画の作業を行っていました。

2年生と違うのは、台紙の上に切り抜いた画用紙だけでなく、糸や、ざらざらした紙など、材質の違う物を置いていること、また、「主人公」を中心に1つの世界を表現した版画にすることです。

様々な材質の物を使うことにより、刷り上がった際のインクの付き方に違いがあることを学びます。

その濃淡や模様の違いがさらに作品の雰囲気を変えることになります。

でき上がりのイメージをもちながら作業することが大事なわけです。

自分の世界のイメージを広げていく子供たち。

インクを付けて刷るのは次回以降になるようですが、とても楽しそうに作業を進めています。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和7年度 第8回たて割り班活動

今日はたて割り班活動の日です。

校長室の前の廊下を通る子供たちが「たて割り掲示板」の前で、遊ぶ内容や持ち物などを確認するのは恒例のことになりました。

放送委員会の児童が「さんぽ」の曲を流し、たて割り班の活動場所に移動するよう促すのも恒例。

5年生が1年生の教室にお迎えに行き、活動場所まで連れていくのも恒例です。

こうして、「恒例」となるほど、たて割り班活動を積み上げ、どの子も一連の流れの中で行動できるようになりました。

しかし、こうした安定した流れの中で行われるたて割り班活動も今回が最後です。

次回からは、5年生が計画を立て、運営する側になるのです。

前回のたて割り班活動から、下級生を集合させたり出席をとったりするお手伝いを5年生が行うようになってきましたが、次回からは、中心の役割を担います。

逆に言えば、自分たちが中心となる最後のたて割り班活動となる6年生たち。

各班とも遊びの説明などに力が入ります。

室内版の「だるまさんが転んだ」とも言える「だるまさんが隠れた」という新規の遊びに取り組んでいる班もありました。

もちろん、校庭では、本家の「だるまさんが転んだ」も行われています。

6年生が指示を出しながら楽しく遊ぶ光景が見られるのも最後です。

最後の振り返りの時間には、6年生に拍手を送っている班もありました。

また、下級生全員で「ありがとうございました」とお礼を言っている班もありました。

次回は「代替わり」で大きくたて割り班が変わっていきます。

5年生の最高学年としての準備が着々と進みつつあります。【校長】

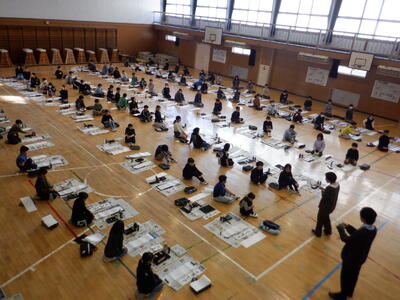

令和7年度席書会(4・6年)

今日は、4年生、6年生の席書会が行われました。

【4年生】

1・2時間目は、4年生が清書に挑みます。

2回目の席書会となる4年生たち。

4年生A「ちょっと緊張するな~」

といった声も聞かれます。

4年生の課題の文字は「元気な子」です。

校長「どの字が難しい?」

4年生たち「な!」

聞いた子たちがほとんど「な」と答えます。

4年生B「ひらがなは画数が少ないけど、少ない方がバランスをとるのが難しいんです。」

校長に解説してくれました。

校長「冬休みに練習した?」

4年生C「はい。お正月にたくさん練習しました。」

しっかり準備して臨んでいるようです。

日頃は「元気な子」の4年生たちも、席書会では「静かな子」になって頑張っていました。

【6年生】

3・4時間目は6年生の番です。

課題の文字は「夢の実現」です。

同じように聞いてみます。

校長「どの文字が難しいの?」

6年生たち「夢!」

ほぼ全員、異口同音に答えます。

6年生A「『夢』が大きくなりすぎて、他の字が小さくなっちゃうんだよね・・・。」

最初に画数の多い文字を書くので、なかなかバランスがとれないようです。

校長「ちなみに、みんなの『夢』は何なの?」

6年生たち「・・・」

多くの子は無反応です。

校長「『夢』がなかったら、実現しないでしょ?」

つまらないので、近くを通りかかった担任に聞いてみました。」

担任「みんなが幸せになることでしょうか・・・。」

校長「ちょっと、優等生すぎない?」

担任「じゃあ、校長先生の夢は何ですか?」

え・・・?こんな返しが来るとは思っていなかった…。

改めて聞かれると「夢」って何だろうと考えてしまいます。

子供の時や若い時はあれだけ夢があったのに・・・。

年をとるのは悲しいことです。。。

校長「小学校最後の席書会、どうですか?」

6年生B「気合、入ってます!」

一文字、一文字、真剣に臨んでいます。

低学年の硬筆、3年生以上の毛筆の清書からは、各学年の教員で協議して、代表児童の作品が選ばれます。

図工の作品で選ばれた代表児童とともに、「ひのっ子作品展」で展示されます。

[ひのっ子作品展]

1 開催日時 令和8年1月24日(土)、1月25日(日)

2 会 場 イオンモール多摩平の森店 3階イオンホール

3 公開時間 午前10時~午後4時(受付終了) 午後4時30分閉場

市内の他の小学校の作品も展示されますので、お時間がありましたら、ぜひ、お立ち寄りください。【校長】

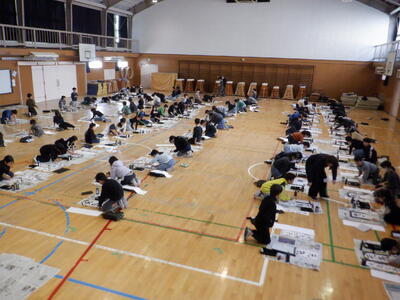

令和7年度席書会(3・5年)

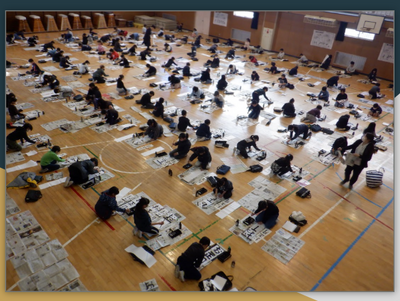

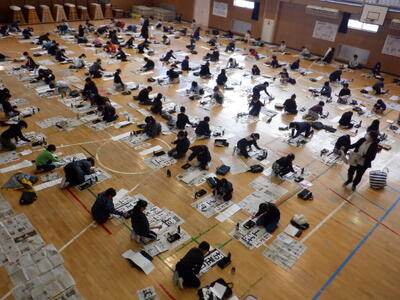

本校では、3年生以上が体育館に集まり、一斉に書き初めの清書を行う「席書会」を行っています。

今日は、1・2時間目に3年生、3・4時間目に5年生が「席書会」に臨みました。

【3年生】

1・2年生までの硬筆から、3年生となって毛筆に取り組み始めた3年生たち。

今回、「席書会」に初めて臨みます。

まずは、準備から。

教室の机で書いているときと違い、自分のスペースを確保し、習字道具や長半紙を置く場所を決めます。

心を落ち着け、姿勢を整えてから清書に入ります。

課題の文字は「お正月」です。

校長「どの字が一番難しい?」

3年生A「月!」

3年生B「お!」

3年生C「月!長くて難しい。」

「お」と「月」に集中しています。

集中している3年生の様子を見ていると、ちょっとからかってみたくなります。

校長の悪いクセです。

校長「で、お正月は、何をしたの?」

3年生D「スキーに行った!」

3年生E「ディズニー!」

集中を乱してすみません。。。

校長「初めての席書会、どう?」

3年生F「楽しい!」

3年生G「楽しいけど・・・ちょっと緊張します。」

前向きに頑張る3年生たちです。

【5年生】

3・4時間目は、5年生が体育館に集まりました。

3回目の「席書会」、もう準備や手順に慣れた5年生たちです。

課題の文字は「希望の朝」です。

校長「どの字が難しい?」

5年生A「望」

5年生B「希!」

5年生C「朝!」

5年生D「の」

バラバラです。

高学年らしく、それぞれの文字が難しいということでしょう。

5年生にも聞いてみます。

校長「どんなことが『希望』なの?」

5年生E「ゲームをずっとやること!」

5年生F「朝を過ぎてもずっと寝ていること!」

お正月なので、もうちょっと高尚な希望を・・・(苦笑)

校長「3回目の『席書会』の意気込みは?」

5年生G「とにかく、上手に書く!」

私語も少なく、気合十分な5年生たちです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】第2回「ウリサク祭り」告知集会

3学期が始まってまだ1週間も経たないというのに、早速、「子供たちがつくる学校プロジェクト」関連イベントが動き出します。

今朝は、児童会本部役員による臨時の「第2回『ウリサク祭り』告知集会」がリモートで行われました。

(「ウリサク祭り」とは?→詳しくは、こちら)

「ウリサク祭り」は、児童会本部役員会、中央委員会の議論を踏まえ、全校で実施される公式イベントです。

2学期の3大オリジナルイベント(「MJリターンズ!」、「潤八なかよし大作戦」、「潤徳フェスティバル×クリスマス」)に匹敵する重要イベントですので、昨年11月の時点で、児童会本部役員が作成した「第2回ウリサク祭り」の企画書は、校長をはじめ、関係教員の決裁を受けています。

いったい「第2回ウリサク祭り」とは何なのか・・・?

臨時集会が始まりました。

児童会本部役員A「3学期も児童会本部役員会がイベントを開催していきます!今回開催するのは...第2回ウリサク祭りです!!」

教室で聞いている子供たちからは、「第1回って、何だったっけ?」との声も聞かれます。

児童会本部役員B「前回の『第1回ウリサク祭り』では、スライドでキャラクターを発表し、全校児童が投票をしました!」

「あ、そうか!思い出した!」と画面を見つめる各学級の子供たち。

「第2回ウリサク祭り」の説明が続きます。

児童会本部役員C「各委員会の仕事内容が動画になって公開されます。その動画を各クラスで見てもらいます。そして、1月21日にクイズ大会を開催します!!1位から3位のクラスは景品がもらえるので頑張ってください!クイズは各委員会が出題します。クイズの答えは、各委員会の紹介動画の内容の中にあります。ですから、仕事紹介動画をしっかり見ていれば分かるはずです!!」

こうして、「第2回ウリサク祭り」の説明は終わりました。

2学期にあれだけの企画を実施したにもかかわらず、さらに3学期に攻勢をかける児童会本部役員たち。

最後まで「子供たちがつくる学校プロジェクト」にこだわる覚悟のようです。

こうして、各委員会で作成された紹介動画、委員会の仕事内容や日頃の取組などがまとめられています。

すごいのは、撮影、動画編集等のほぼ全てを子供たち自身で行っていること。

「デジタルを活用したこれからの学び」(デジこれ)推進地区実践校としての成果がこういうところにも表れています。

臨時集会終了後、紹介動画を引き続き視聴している学級も多くありました。

来週のクイズ出題にも絡むということで真剣に動画を眺める子供たちの表情が印象的でした。【校長】

避難訓練(1月)

本日、1月の避難訓練を実施しました。

今回は「地震発生後、給食室より火災が発生した」という想定で行いました。

地震発生の放送が流れると、児童は即座に机の下へもぐるなど、自分の命を守る行動をとりました。

また、校庭で体育を行っていた学級も、その場で姿勢を低くし、手で頭を保護する動作をしっかりと行うことができました。

そして、本日は消防署の方々に訓練の様子を見ていただきました。

1 地震が起こったら、すぐに話を聞き、自分の命を守る行動をする(自助)

2 周りを見る。困っている人、怪我をしている人がいないか確認をする(共助)

そして、「訓練と思わず、本番と思って行動すること。もしも、万が一震災があったときにそのことが生きていきます。」

というお話をうかがうことができました。

6年生は「起震車体験」も行いました。

起震車に乗る前の児童:「本当にこんな揺れんの?」「こっわ!」

起震車に乗った後の児童「すごい。これは、怖い」「めちゃめちゃ揺れた」「机を押さえないと頭打つよ」

と、それぞれが地震の揺れの怖さを体験することができました。

消防士の方から

「本当のときには、この揺れがどれくらい続くか分かりません。とにかく、自分の命を守ってください。」と教えていただきました。

地震は、いつ起こるか分かりません。一人一人が自分の命を守る行動がとれるように、今後も訓練を重ねていきます。

消防署の皆様、お忙しい中、潤徳小学校の避難訓練のためにお越しいただき、ありがとうございました。

3学期、本格スタート!

プールの全面に氷が張り、午前9時現在の気温が約2℃という厳しい寒さの中、3学期の2日目を迎えています。

そんな中でも1時間目から行われる体育。

2年生は、学級全体で走る!

4年生もハードル走で走る!

寒さに負けないためには、ひたすら体を動かすしかありません。

3年生は学年集会からスタートです。

今学期で小学校生活の前半が終わる3年生たち。

4年生になれば、後輩の数の方が増えます。

「憧れられる存在」になるためにはどうしたらよいか、学年全体で考えます。

まずは、ルールを守り、下級生のお手本となることを3学期に頑張っていくようです。

1年生は、全員向かい合う机の形にして話し合っています。

1年生A「私は、係の人数を増やした方がもっとみんなが楽しめるようにできると思います。」

1年生なりにこれまでの係活動を振り返り、より改善した活動につなげようとしているのです。

1年生も「子供たちがつくる学校プロジェクト」を貫きます。

年の初めには自分の心をしっかり見つめ直すことも大事です。

道徳の時間、日頃、多くの人に支えていただいていただいていることを振り返り、感謝の気持ちを表すことについて考えている5年生たちです。

中休みに「卒業プロジェクト実行委員」の6年生たちが集まっていました。

6年生として、卒業までの間に学校に対して、そして下級生に対して何らかの貢献ができないかということを考えるプロジェクトです。

まさに、6年間最後の「子供たちがつくる学校プロジェクト」と言えそうです。

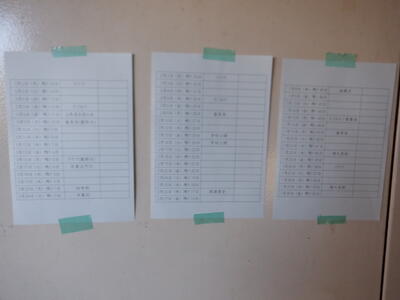

6年生の教室の前の廊下には、「卒業までの残り何日前にどんな行事やイベントがあるか」が示された一覧表が貼り出されています。

逆算して様々な計画を立てていかなければなりません。

進行管理が重要です。【校長】

令和7年度第3学期始業式

令和8年(2026年)となり、今年度最後の3学期を迎えました。

潤徳ファンの皆様、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

3学期のスタートは、リモートによる始業式からです。

まずは、校長の話から。

スライドを使って説明しました。

JSPからの声掛けで、この冬休みも多くのご家庭のご協力を得て、大福の世話や花壇の水やりを行っていただきましたので、頑張っている子たちの様子を紹介しました。

3学期も「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めていくことを共有します。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」に関わる全校行事は3月に行われる「6年生を送る会」です。

昨年度の写真を紹介しながら、各学年で6年生に対し、どのように感謝の気持ちを伝えていくか考えることが「子供たちがつくる学校プロジェクト」につながると話しました。

さらに、児童会本部役員を中心に、マル秘の企画が進行していることもほのめかしました。

6年生にとっては卒業を控えた学期ということになります。

一瞬一瞬を大切に、何でも一生懸命頑張ることが大切であると伝えました。

5年生は、たて割り班の引継ぎをはじめ、最高学年の準備を始める学期でもあります。

進学・進級に向けて、今の学年のまとめをしっかり行うよう話しました。

校長の話をしっかりと聞いている子供たちです。

一方、1年生は、新しい1年生を迎える準備を始めます。

今年も近隣保育園の年長児を招いて交流会を行う予定ですので、どのような交流にするか考えることも1年生にとって大事な「子供たちがつくる学校プロジェクト」ということになります。

3学期はよい先輩になるための助走期間でもあるわけです。

続いて、4年生の代表児童による3学期の抱負の発表です。

4年生A「今年、5年生になると委員会活動が始まります。潤徳小を支え、盛り上げる人たちの仲間になります。今の5年生、6年生をよく見て、潤徳小をさらに盛り上げていきたいと思います。」

自分たちの役割をよく分かっています。

最後は、リモート伴奏による校歌斉唱で始業式を終えました。

その後は、各学級での活動がスタートです。

2年生は、3年生になるために、2年生のうちにどのようなことができるようになっていたいか話し合っていました。

4年生は、2学期の係や当番活動の見直しを行っていました。

自分たちの活動を振り返り、改善点などを話し合ったうえで、新たに3学期の体制を決めていくようです。

5年生も係や当番活動を決めていますが、担任が全く介在することなく話し合いが進んでいきます。

高学年としての自治能力の高さが光ります。

今年初の休み時間。

ほほえみの丘に今年「初登頂」する子も続出です。

3時間目以降は学習に取り組む様子も見られます。

国語の教科書の詩の暗唱を行っている3年生たち。

1年生は、硬筆の書き初めの清書を行っていました。

一言の私語もなく、集中して取り組んでいます。

6年生は、来週の「席書会」の予行演習です。

本番同様の張り詰めた雰囲気です。

新しい年を迎え、各学年とも子供たちのやる気を感じます。

この調子で最後の学期を頑張ってほしいと思います。【校長】

もう7回寝るとお正月

終業式後は、最後の学級での活動となります。

終業式の一大イベントは通知表の配布です。

担任から、今学期頑張ったことや今後の課題等を伝えられ、どの学級の子も神妙な表情で聞いて、通知表を受け取っていました。

アンケートに取り組む1年生たち。

まだ、端末を使うようになって半年程度ですが、もう、かなりのことができるようになっています。

硬筆の書き初め練習に励む2年生たち。

お正月にすがすがしい気持ちで取り組んでほしいものです。

通知表の配布が終わり、全体指導を受ける3年生たち。

そろそろ学習が難しくなってくる3年生。

通知表を受け取って、浮かぬ表情の子も増えてきます。

休み時間に遊べるのも今年最後です。

体育館で2学期最後のお楽しみ会をする4年生たち。

「潤クリ」のステージ発表の動画を見ている5年生の学級もありました。

6年生は校庭で仲良くドッジボールです。

最後は、笑顔で校長に「よいお年を~!」と挨拶していく子供たち。

来年もよりよい年になればよいと思います。

潤徳ファンの皆様には、今年1年、大変お世話になりました。

よい年をお迎えください。【校長】

令和7年度第2学期終業式

長かった2学期も今日で終了です。

まずは、リモートで終業式を行います。

まずは、校長の話ですが、今回はかなり力を入れて、動画編集を行って2学期を振り返りました。

2学期も「子供たちがつくる学校プロジェクト」を貫き通したことを話しました。

まずは運動会。各学年の表現のダイジェスト動画を流しつつ、全体及び各学年の運動会実行委員が引っ張ってきたことを振り返りました。

続いて展覧会です、今年度は初めてたて割り班による共同制作に取り組みました。

6年生のたて割り班リーダー(展覧会実行委員)が陰で一生懸命頑張ったことを紹介しました。

次は、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱、「MJリターンズ!」です。

全員で歌って踊った「ジャンボリミッキー!」のダイジェスト動画を流すと、子供たちの体も自然に反応しています。

そして、「潤八なかよし大作戦」です。

「両校のムービー閲覧」ができなかった(詳しくは、こちら)ため、「潤徳小のよいところ」を八小に紹介した場面の動画ダイジェストを流しました。

最後は「潤徳フェスティバル×クリスマス」です。

ステージ発表は全員参加して見ていますので、動画発表の児童のダイジェスト動画を流しました。

子供たちも激動の2学期をスライドや動画を見ながら振り返っています。

改めて「子供たちがつくる学校プロジェクト」を大事にしている学校だということを意識できたはずです。

この後は2年生の代表児童による、2学期に頑張ったことの発表です。

やはり、算数のかけ算九九を頑張ったということが目立ちました。

2年生の保護者の皆様、冬休みも九九の特訓あるのみです!(笑)

2年生代表児童A「冬休みは、パパの背中を跳び箱にして、跳べるように頑張りたいです。」

お疲れさまです。。。

本校名物、オンライン生演奏校歌です。

1年生も潤徳小児童として、しっかり校歌が歌えるようになりました。

終業式終了後、続けて、生活指導部の教員から冬休みの話があります。

冬休みも「笑顔招福」で!

次に情報主任の教員からChromebookの使い方の注意です。

1学期に引き続き、5年生によるChromebookのダメな使い方についての動画です。

教室で見ている子供たちも笑いながらも正しい使い方を確認していました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「潤クリ」は終わったけれど・・・

昨日、大盛況のうちに終了した「潤クリ」。

その余韻は今日も色濃く残っています。

5年生は学年レクとして、各学級で出している様々な「お店」を学級を越えて遊べる活動に取り組んでいました。

校長も誘われるまま「物当てクイズ」に挑戦!

箱の中に入っている物を手探りだけで制限時間内に当てるクイズです。

せっかくなので、難問コースに挑みます。

ん?この手触りは・・・?

きっと、教科書?

そして、厚さから考えて・・・理科の教科書!

やりました!正解!!

教員歴の長さが生かされました。

1年生の教室でも同様に「お店」が開かれていました。

やたらと人数が多いので不思議に思いましたが、よく見ると、お客さんは2年生たちです。

1年生に招待されたようです。

校長「1年生のお店、楽しい?」

2年生たち「うん!楽しい!!」

仲良しな1・2年生たちです。

3年生の教室の黒板に「お楽しみ会」と書いてあるので、入ってみると、全員Chromebookを開いて真剣に画面を見ています。

どうやら「kahoot!」のクイズ大会に取り組んでいるようです。

「デジこれ」を進める本校。

お楽しみ会にもICTが関わります。

BINGO大会に取り組んでいる6年生のお楽しみ会。

衣装とノリが昨日出演した「潤クリ」のまま・・・。

5年生から譲り受けたと思われる推しボードも貼ってあります。

お楽しみ会は、準備も楽しみの1つです。

班の仲間と相談しながら楽しく作業を進める1年生たち。

同じく、黒板を飾る2年生たち。

上野動物園のパンダは、もうすぐ見られなくなりそうですが、2年生の教室には健在!(笑)

よく見ると、黒板の右側の方には八小のオリジナルキャラクター「ハッピーはちはち」の姿も・・・。

「潤八なかよし大作戦」の効果が表れています。

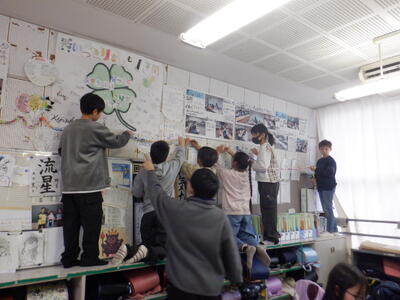

ロッカーの上に乗ってまで飾り付ける4年生たち。

そこまでするか・・・と思っていたら・・・

やっぱり、「ミニ潤フェス」が開催されていました。

まだまだ踊り足りない4年生たち(苦笑)

こうした活動は、単に楽しいというだけでなく、本校にとって重要な意味をもちます。

「お楽しみ会」は学年・学級内で企画者と出場者の役割を多くの子が経験します。

こうした経験が、高学年になった際、児童会本部役員会や各種の実行委員会のリーダー役になり、下級生を引っ張る原動力になるのです。

ですから、こうした活動こそが「子供たちがつくる学校プロジェクト」の基礎ということになります。

学級内の連絡ボードがクリスマスモード全開になっている学級もあります。

もちろん、学校は、学習をはじめ様々な活動に真剣に取り組む場です。

「お楽しみ会」ばかりやっているわけではありません。

最近「潤クリ」特集などで、潤徳小は遊んでばかりだと誤解されては困りますので・・・(苦笑)

担任とALTのチーム指導で「外国語に触れる活動」に取り組んでいる1年生たち。

同じ絵本でも日本語で読まれた感じと英語で読まれた感じはずいぶん違います。

生活科で「町たんけん」をして学んだことを発表している2年生たち。

地域の施設の皆様、潤ファミ先生の皆様には「町たんけん」で大変お世話になりました。

真剣にローマ字の学習に取り組む3年生たち。

「デジこれ」を進める本校にとって、タイピングの基礎となるローマ字の習得は大事なポイントです。

10月に「都内めぐり」の社会科見学を行った4年生たち。

地図帳を広げ、東京都の「名所」を確認しています。

4年生A「浅草!」

4年生B「東京タワー!」

4年生C「フジテレビ!」

見学で見たものが次々発表されます。

4年生D「富士山!」

確かに社会科見学の時には見えたかもしれないですが・・・(苦笑)

校長「やっぱり、高幡不動尊の五重塔でしょ!」

4年生たち「そうそう!」

日野市民の誇りです。

真剣に何かのアンケートに回答している5年生たち。

画面をのぞいてみると、「入学式のアンケート」と書いてあります。

5年生の3学期は、最高学年である6年生の準備をする「6年生の0学期」とも言えます。

そこで、6年生としての「初仕事」となる入学式の関わり方について、今から考えているのです。

令和8年度の「子供たちがつくる学校プロジェクト」は、もう水面下で動き始めています。

大掃除を進める6年生。

いよいよ最後の学期が目前ですから、身辺整理も少しずつ始めていかなければなりません。

そして、最も真剣な表情だったのが、中休みに秘密の会議を行っていた児童会本部役員の子供たち。

昨日、「潤クリ」を大成功させたばかりなのに?

彼らはもう先を見据えています。

盤石な準備の上に「子供たちがつくる学校プロジェクト」は成り立ちます。【校長】

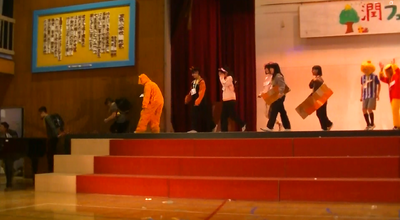

【潤クリ】潤徳フェスティバル×クリスマス⑤

いよいよこの日を迎えてしまいました。

「潤クリ」最終日です。

児童会本部役員会の「潤クリ」担当児童の朝の放送も最後です。

児童会本部役員A「『潤クリ』も悲しいことに今日が最終日です。みなさんで盛り上げていきましょう!」

思わず本音が漏れます。

既報のとおり、「潤クリ」最終日は6年生4クラスが総出演します。

舞台裏で出演を待つ、トップバッターの6-4の子供たちも超ハイテンション。

6-4の子供たちだけでなく、多くの6年生が何らかの仮装をしているので、もう誰なのかよく分からない状態になっています。(苦笑)

後輩の5年生たちも先輩の6年生を全力で応援!

自作の推しボードを掲げて開演を待ちます。

6-4の出し物は「おおきなかぶミュージカル」。

ナレーター「昔々あるところにおじいさんがかぶの種をまきました。そして、大事に育てていたかぶはとても大きくなりました。」

1年生の教科書に出ている物語ですから、全員知っているストーリーです。

序盤は、おじいさん、おばあさん、孫などのストーリーどおりの登場人物がかぶを抜こうとしますが、当然抜けません。

そこで、6-4の仲間の力を借りることに・・・。

孫役児童「そこの6-4の面白い人、手伝って~!」

6-4の面白い人「しょうがないなぁ、やってあげるよ。でも、朝食まずくて超ショック!」

ダジャレに会場から笑いが起きます。

「絵のうまい人」が手伝うときには、「鬼滅の刃」のイラストが。

会場から、「おぉ~」という感嘆の声が上がります。

こうして、6-4の特技自慢が次々登場し、かぶを抜こうとします。

すると・・・

6-4担任「ちょっと待った~!」

本校の「お約束」のセリフで担任登場!

全員でかぶを抜こうとします。

ジム通いが趣味の担任は「ポージング」を繰り返し、会場は爆笑!

力を合わせてかぶは見事に抜けました。(担任は一切手伝っていませんが・・・苦笑)

最後は全員で、Mrs. GREEN APPLEの「ダンスホール」のダンスです。

これで、一応ミュージカルになった・・・かな?

続いて、6-3の登場。

優里さんの「ビリミリオン」の曲の歌詞を踏まえた創作劇を披露します。

老人役の「100億で人生を買う」という提案を次々断るという「潤クリ」にしては、シリアスなストーリー。

(どうやら、台本作成には担任が相当絡んでいるようですが・・・)

曲の「頑張ろう 頑張ろう 頑張れ 頑張ろう 頑張ろう 頑張れ」の歌詞に合わせて全員登場!

ガラッと変わって集団行動のダンスです。

赤、白の軍手をつけて様々な表現をします。

一糸乱れぬ動きで波を表現する場面も。

ひょっとして、運動会より完成度が高い?

会場からも大きな拍手が起きました。

続いての登場は6-2。

「潤徳小に迷い込んだプー脱出劇」を披露です。

はちみつが大好きなくまのプーさんと仲間たち。

はちみつを探していたら、潤徳小に迷い込んでしまったというストーリーです。

正直なところ、ストーリーより、様々な着ぐるみを着て登場する6年生たちに、特に低学年の子たちは興味津々。

プーさんと仲間たちは、通りかかった潤徳小の6年生に出口を聞きます。

また、ウリーとサクラモチにも聞きます。

サクラモチの天の声「今、ウリーは出張中なんだ。」

会場から笑いが起きます。

ナレーター「潤徳小のみなさ~ん。プーたちに潤徳小の出口を教えてください!」

感情移入している低学年の子たちは、「あっちだよ~!」と体育館の出口を指さします。

会場の子供たちから出口を教えてもらい、まるでミュージカルのエンディングのように、「小さな世界」の曲に乗って体育館を一周して退場していく6-2の子たちに会場からたくさん手が振られていました。

最後は6-1の登場です。

出し物は「6-1あるある」

学級内アンケートで出された題材を基に、日常生活の「あるある」を劇仕立てにしてユーモアたっぷりに発表しました。

会場からも、思わず「あるある~」というつぶやきが聞こえていました。

後半はダンスメドレー。

今回の「潤クリ」の定番ダンスとなった「ナルトダンス」をはじめ、様々なダンスが披露されます。

センターで踊るのは担任。

相当な練習を積んだことがうかがえます。(笑)

こうして、全ての出場者の発表が終わりました。

児童会本部役員司会A「2025年『潤クリ』、終わっちゃったな~と思った、そこのあなた!」

児童会本部役員司会B「これで『潤クリ』は、終わりま~」

全校児童「せん!!」

何という、司会と連携した「お約束」・・・。

全く打合せがなくても意思統一のできる本校。この点は、すごいとしか言いようがありません。(笑)

児童会本部役員司会C「最後はみなさんお待ちかねの~『ジャンボリミッキー!』」

全校児童「イェ~!」

お待ちかねだったのか・・・という疑問をもつ間もなく音楽が鳴り始め、ステージ上に立って踊る子が続出。

まさにお立ち台・・・。

もちろん、フロアにいる児童も立ってダンス!ダンス!ダンス!

まさか、ここで「MJリターンズ!」とリンク(詳しくは、こちら)するとは・・・

想像の斜め上を行く演出です。

結局「潤クリ」は、最後には全員が出場者になるという壮大なエンディングで終了しました。

これまで、休み時間のオーディションやリハーサルに全て関わってきた児童会本部役員の「潤クリ」担当児童たち。

大舞台を終えた後に少し聞いてみました。

校長「大役を終えたけど、どうだった?」

児童会本部役員A「あ~ん、終わっちゃった~(涙)」

児童会本部役員B「『やりきった感』がすごいです!」

まさに「『潤クリ』に懸けた青春」といった感じの表情です。

それもそのはず。企画、運営、広報、審査、装飾などに全て関わり、そして「出場者」でもある担当児童たち。

この子たち抜きに「潤クリ」の成功はありませんでした。

本当によく頑張ったと思います。

こうして、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の3本柱、「MJリターンズ!」、「潤八なかよし大作戦」、「潤徳フェスティバル×クリスマス」の2学期計画分は全て終了しました。

3学期はこの続きがあるのか、ないのか・・・

全てはまだ謎のベールの中です。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)