文字

背景

行間

日誌

令和7年度入学式

始業式終了後、子供たちが教室に入らないのは、すぐに入学式の準備を行わなければならないからです。

6年生は、自分たちで1年生、保護者の方の受付を行います。

そして、受付が終わった1年生を教室まで連れていきます。

教室では身支度を一緒に手伝います。

右も左も分からない新1年生は6年生のなすがままですが、おとなしく言うことに従っています。

6年生はとてもきびきびと動き、1年生の世話を一生懸命行っていました。

さすが、「潤徳小学校向上計画」を宣言しただけあります。

新入生入場です。

保育園や幼稚園より広い体育館、たくさんの大人がいる会場の様子に緊張感ありありの1年生ですが、堂々と入場しています。

校長式辞です。

校長「1年生のみなさん、ご入学、おめでとうございます。」

1年生たち「ありがとうございます。」

礼儀正しい1年生たちに校長も思わずにっこりです。

始業式に続き、1年生とも「校長との3つの約束」をしました。

本校の「鉄の掟」です。

担任発表です。

どちらかというと、子供たちというより、保護者の方々の方が関心が高い感じですが、1年生にとっても、いつも一緒にいる先生ということは伝わったようです。

入学式に続いて、2年生の歓迎セレモニーです。

春休みに忘れてしまっていないか心配していましたが、昨年度末に何回も練習し、自信がついていたのでしょう。

堂々と発表することができました。

歓迎の歌「やあ!」の最後のポーズもバッチリ決まりました。

呼びかけ、校歌も披露し、大役を無事こなしました。

1年生、保護者の方から大きな拍手を受け、誇らしげな2年生たちです。

入学式が終わるまで、しっかりと話を聞くことができた1年生たち。

新しい風を潤徳小に吹かせてほしいと思います。【校長】

令和7年度1学期始業式

4/4(金)の新6年生による新年度の準備を経て、今日の始業式・入学式で今年度の教育活動が本格的に始動します。

まさに、学校の「お正月」。

満開の桜に囲まれて、穏やかな春らしい気候の中、スタートすることができました。

しかし、新2~5年生にとっては、ちょっと心穏やかではなかったはずです。

なぜなら、クラス替えがあるからです。

旧担任からクラス替え名簿をもらおうと殺到する子供たち。

名簿を見て大きな声が上がっています。

新学級で並び、今年度の1学期始業式が始まりました。

校長からは、今年度も「子供たちがつくる学校プロジェクト」を継続し、自分たちの力でもっと潤徳小を盛り上げていってほしいことを伝えるとともに、毎年恒例である、「校長先生との3つの約束」について話し、全員でこの約束を守って生活することを確認しました。

新しい教職員の紹介です。

どんな人だろうか・・・と子供たちは興味津々です。

自己紹介のたびに、自然発生的に子供たちから「よろしくお願いします」の声が上がります。

こういう素直な面が、本校の子供たちのかわいいところです。

その後は、子供たちの最大の関心事である担任・専科発表です。

今年度は22学級のスタートですが、担任等の発表のたびに該当学級から歓声が上がります。

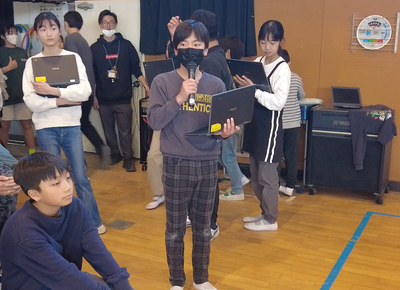

6年生の児童代表の言葉です。

いきなり「潤徳小学校向上計画」の話がありました。

最高学年として、史上最高に楽しく、安心して過ごせる学校を目指す宣言です。

何と頼もしい!

最高学年としての責任を果たそうとする決意があふれていました。

下学年の子たちも「潤徳小学校向上計画」を聞き、大きくうなずいていました。

校歌斉唱です。

1学期の始業式はリモートではありませんので、音楽専科の指揮の下、全員合唱をします。

バックに流れるのは、昨年度の「進!MJコンサート」(詳しくは、こちら)の際に明星大学学友会吹奏楽団の方々が演奏していただいた「吹奏楽団バージョン」の音源です。

いつもは、始業式等は近隣の方々に放送の音などでご迷惑をおかけしていますが、荘厳な演奏でご容赦いただけるのではないでしょうか。

始業式の後、転入児童の自己紹介があり、子供たちは教室には入らず、新担任から明日以降の連絡を受けました。

新しい学年、学級で、しっかりと協力しながら、「潤徳小学校向上計画」を実践してほしいと思います。【校長】

教職員も直前準備!

4/1に教職員の人事異動があり、新しい学年等、新しい職務分担で新年度の準備が急ピッチで進んでいます。

今日も午前中に6年生との進級・入学準備、教職員による入学式リハーサルを行いました。

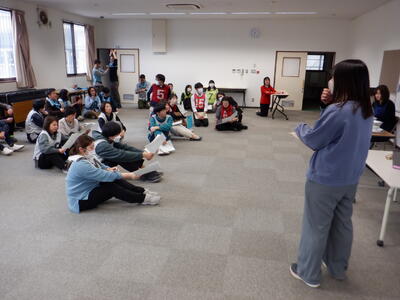

午後は、まず、食物アレルギー対応研修を行いました。

校長からは、本校はアレルギー対応児童が多いことから、常に児童の生命を守るという意識をもち、真剣に研修に臨むよう話しました。

具体的な対応の手順については、栄養士と養護教諭から説明があります。

給食調理員を含め、関係教職員がしっかりと話を聞いています。

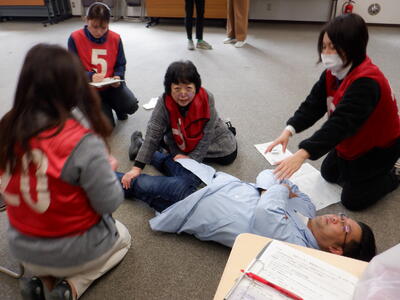

実際のケースを想定して、緊迫感のある演習が行われました。

今回は、校長が出張で校内にいない場合としました。

校長は、演習現場におらず、電話で状況の報告を受け、指示を出しました。

どんな場合でも冷静に行動できる必要があります。

終了後は、職員室に戻り、特別支援教育に関する研修を行いました。

校長からは、児童一人一人にきめ細かい対応が行えるよう、校内、関係機関との連携を十分図るよう話しました。

特別支援教育コーディネーターやリソースルーム担当教員から日野市の制度の説明や年度当初の作業等について細かく話がありました。

特別支援教育も、どの教員も理解を深めなければならない内容ですので、担当の説明を真剣に聞いていました。

全体研修が終わった後は、各仕事分担に基づいた打合せや学年会など、分刻みでの話し合いが続きました。

さらに、担任は自分の学級事務が続いていきます。

準備をしてもし足りないという感じで、時間に追われていますが、新しい子供たちとの出会いを想像しながら、1つ1つの事務作業を行っています。【校長】

令和7年度、本格始動!

令和7年度が始まりました。

今年度も、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の充実を図り、「笑顔招福」の学校づくりを進めてまいりますので、「潤徳ファン」の皆様、どうぞ、よろしくお願いいたします。

さて、今日は、4/7(月)の始業式、入学式に向けて、新6年生が前日準備として登校しました。

旧5年担任から「6年生のみなさん」と呼び掛けられて、少し照れている6年生たちです。

最初ですから、校長からも話をしました。

・6年生は、今日のように「縁の下の力持ち」として、他の学年の子が気が付かないところで準備をするなど、少し大変なところがあるが、日光移動教室に行ったり、各行事のメインを任されたりと、とても楽しくやりがいのある学年であること。

・今日から、207回登校すると卒業式となる。毎日が「小学校最後の○○」となるので、一瞬一瞬を大切に、全力で過ごしてほしいこと。

・新1年生は、6年生を頼って生活することになる。その1年生に気持ちよく過ごしてもらうために、今日の準備をしっかり頑張ってほしいこと。

6年生は、自身の入学式は「コロナ入学式」という歴史的な経験をした学年です。

当たり前の入学式を迎えられる幸せを新1年生のお世話を通じて伝えてほしいものです。

早速、進級・入学に向けた作業に入ります。

進級に伴い、机、椅子の数や高さの調整を行います。

保健関係のグッズを整えます。

新1年生への配布物の準備をします。

新1年生の教室の飾り付けです。

新1年生の教室の清掃、ロッカー等の名前のシール貼り、下駄箱や昇降口の清掃など、迎え入れる準備を次々進めます。

新2年生が大切に育ててきたチューリップも会場の体育館脇に運び入れます。

体育館の清掃、椅子の運び入れなども手際よく行いました。

6年生の頑張りで、進級、入学の準備を滞りなく進めることができました。

最後は、多くの教員から6年生の態度が「花マル」だったとの話があり、自分たちで拍手をして喜んでいました。

152年目の本校を引っ張る6年生。幸先のよいスタートです。

4/7の新たな出会いに心が躍ります。【校長】

令和6年度日野市立潤徳小学校修了式+α

今日は、今年度の最後となる修了式の日です。

リモートで、式の様子を全学級に生中継しました。

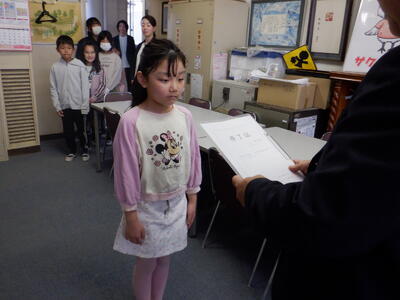

まず、1~5年生の代表児童に修了証を渡しました。

他の児童の修了証は各担任から手渡されます。

校長からは、スライドを使い、1年間を振り返るとともに、来年度への期待について話しました。

特に思い出に残った行事としては、3回の「MJコンサート」を挙げました。

明星大学学友会吹奏楽団とコラボし、「MJコンサート委員」が中心となり、日本のどこにもない新たなイベントを創り上げたことはとても誇らしいことです。

「子供たちがつくる学校プロジェクト」を来年度、高学年となる新5・6年を中心に発展させてほしいこと、1年生は学校代表として、入学式で新入生を歓迎してほしいことなどを伝えました。

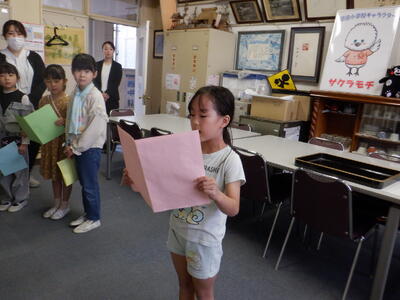

児童代表の言葉は、1年生各学級の代表4名です。

ひらがな、カタカナ、漢字が書けるようになったこと、大きな数の計算もできるようになったこと、友達がたくさんできたこと・・・、この1年間の成長は子供たちの自信になったことでしょう。

本校オリジナルの音楽室からの生中継による校歌斉唱です。

写真は5年生が歌っているところです。

1年後の卒業式で歌うときには、どんな気持ちになっているでしょうか。

修了式が終わった後は、情報担当、生活指導担当の教員から、恒例となっている「Chromebookの使い方」、「春休みの生活」に関する話がありました。

日野市の小学校では、今年度から、卒業式と修了式の日が入れ替わりました。

自分の学級の子供たちがいなくなり、修了式の様子を職員室で眺める6年担任たちです。

卒業の実感がこみ上げます。

修了式前に朝の支度をする1年生たち。

黄色い帽子をかぶるのも、ランドセルカバーを付けるのも最後の日ということになります。

通知表を担任からもらうときに、たくさん誉めてもらい、友達から拍手を受けている1年生の学級です。

今日は、担任や学級の友達と一緒にいることができる最後の日でもあります。

よかったこと、新しい学年で頑張ってもらいたいことなどを担任は一人一人に丁寧に伝えていきます。

1~4年生はクラス替えがあります。

高学年の仲間入りをする4年生。修了証を渡す際、担任からも熱い思いが伝えられます。

一方、唯一、5年生はクラス替えをしません。

担任から修了証を受け取った後、今年度の思い出や来年度への決意をスピーチする学級もありました。

そして、最後の休み時間です。

名残り惜しそうに担任と遊んでいる学級もありました。

そんな中でも、1年生はギリギリまで入学式の練習です。

だいぶ、仕上がったとは思いますが・・・。

春休みの間にセリフや歌を忘れないでね!

ちなみに、ステージの吊り看板は、昨日の「卒業式」から「入学式」に変わっています。

本番モードです。

そして、1年生が大切に育ててきたチューリップも咲きはじめました。

新入生を迎える準備は整いつつあります。

下校時に下駄箱に貼ってあった名前をはがしていく1年生たち。

1年間のおしまいの時です。

次の学年に向け、笑顔で下校していく子供たち。

まさに「笑顔招福」です。

しかし、担任が異動・退職していく学級の児童は複雑な気持ちもあるようで、いきなり校長に聞いてきます。

3年生A「校長先生は、いつ引退するの?」

校長「うーん、どうしようかなぁ・・・」

3年生B「もうちょっといてほしいな。」

校長「じゃあ、みんなが卒業するくらいまではいようかな・・・。」

3年生AB「やったぁ!」

最近、体力・気力の限界を感じることも多くなってきましたが、もうちょっと頑張ってみようかな・・・という気になりました。(笑)

昨日の校長の予言どおり、今日は、校内の桜の「開花宣言」です!

様々なことのあった1年間でしたが、「潤徳ファン」の皆様のおかげで、無事に今年度を終えることができました。

本校に関わる全ての皆様に御礼申し上げます。

本当にありがとうございました。【校長】

令和6年度日野市立潤徳小学校卒業式

6年生にとっての集大成、卒業式の日を迎えました。

ここ数日、一気に春らしくなり、暖かく穏やかな天候の中での門出の日となりました。

各担任は、万感の思いを黒板に記し、卒業生を迎えます。

大きな拍手の中、入場してくる卒業生たち。

緊張感のある中でも、誇らしい表情を見せています。

卒業証書授与です。

どの子も校長の目を見て、しっかりと受け取っていました。

その様子を見て、早くも校長の涙腺が怪しくなってきています。

その後に続く校長式辞では、あらためて、「校長先生との3つの約束」の意味について、校長の強い思いを伝えました。

「門出の歌」では、6年間を振り返る呼びかけとともに、「COSMOS」、「旅立ちの日に」の2曲を歌い切りました。

いえ、正確には、あふれる涙で歌い切れない子も・・・。

それが、一生思い出に残る経験になったはずです。

その様子を見ている校長の涙腺も崩壊です。

大きな拍手に包まれて退場していく卒業生たち。

その胸に去来するものは何だったでしょうか。

一転して「門送り」では、笑顔がはじける担任と卒業生たち。

まさに「笑顔招福」を感じる光景です。

去りがたいのか、いつまでも、校庭で友達と別れを惜しむ姿が見られました。

今日は、東京で桜の開花宣言がありました。

本校の校庭の桜も、先端がピンク色になっているつぼみが複数あり、明日には開花するのではないかと感じます。

卒業式で花開き、入学式で満開となる・・・

日本の春の定番の眺めが見られそうです。

新しい世界に巣立っていく卒業生たち。

潤徳小学校は、卒業生の未来をいつまでも応援し続けます。【校長】

令和6年度「お別れの会」

昨日、新聞、都教委のホームページ等で、東京都公立学校教員の異動に関する発表がありました。

これを受け、本校では、臨時の全校朝会をリモートで行い、今年度で本校を去られる教職員に対する「お別れの会」を開催しました。

まずは、校長から、今年度で本校を退職・異動する、現時点で発表できる教職員について話をしました。

その後は、本日、都合のついた対象の教職員から、児童向けの挨拶を行いました。

中には、涙をこらえるのに必死な教職員も・・・。

特に、担任の異動が分かった学級は、神妙な面持ちでモニターを眺めていました。

本校のキャッチフレーズは「笑顔招福」ですから、最後は、笑顔で手を振って終了です。

以前は、教員の異動は、新年度の4/1に公表だったのですが、年度内に在校生とお別れができるよう、一昨年度から報道発表等が早まり、このような会を催すことになりました。

これまで本校に力を尽くしてくださった教職員の皆様が、次のステージでも笑顔いっぱいで活躍できることを祈念しております。

今まで、本当にありがとうございました。【校長】

雪の中の卒業式

昨日の天気予報では、夜のうちに雨が降り、朝方には止む見込みでしたが、実際には登校時に「大雪」となりました。

かなり短時間で、子供たちの傘には雪が降り積もっていきます。

今日は、市内の中学校の卒業式の日です。

校長は、午前中、三沢中の卒業式に参列しました。(副校長は、日野三中)

他校の行事ですので、写真等は撮れませんでしたが、素晴らしい卒業式でした。

「門出の言葉」で中学校生活を振り返る代表生徒たちの話は、魂のこもったもので、胸を打たれました。

卒業生、保護者の方はもちろん、在校生、担任の先生方、ついでに私も号泣。

卒業を控えた本校の6年生にも見せたかった・・・と思いました。

(ちなみに、帰校した副校長によると、日野三中の卒業式も感動したとのことです。)

日野市立中学校の3年生のみなさん、ご卒業おめでとうございます!

三沢中の卒業式が終わって、昼から学校に戻ると、学校は大掃除モード全開。

多くの学級で、児童机を全部廊下に出し、本格的にすみずみまできれいにしていました。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「シンゴロー」と「ゲンゴロー」

昨日の卒業式予行で、6年生から最高学年のバトンを渡された5年生。

152年目の本校の歴史をつくる中心の存在となります。

そして、そのパートナーとなるのが、4年生たちです。

つまり、「新5・6年生」が心を一つにして取り組んでいくことが大事になります。

そこで、進級前に仲良くなっておこうと、今日の5時間目、「シンゴロー」(新5・6)交流会が開催されました。

企画・進行は、5年生の「シンゴロー実行委員会」です。

盛り上げる気満々です。

4年生、5年生とも、この交流会の意義をよく理解し、司会グループに協力しています。

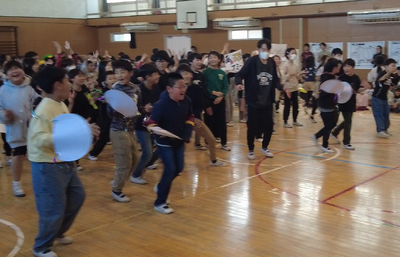

最初の遊びは「混合クラス対抗誕生日順並び替えフラフープくぐり選手権」です。

長いタイトルですが、やることは2つ。

まず、兄弟クラス(5-1と4-1・・・5-4と4-4)でチームになり、誕生日順に並びます。

このときに自然に4年生と5年生の会話が生まれます。

次に、誕生日順を崩さずに、手をつないで円を作ります。

そして、手をつないだまま、フラフープをくぐります。

早く1周したグループが勝ちとなります。

優勝したのは4組グループ!

グループ内の4年生と5年生、一緒に大喜びです。

続いての遊びは、「モンスターハンター」です。

まず、全員で「ジンギスカン」を踊ります。

ノリノリで踊っていると、いきなり音楽が止まり、司会グループから数字が示されます。写真の場合は「4」ですので、4年生と5年生が必ず入るという約束で4人グループを作ります。

うまくグループを作れたら座り、また音楽が流れ・・・とうことを繰り返します。

子供たちはキャーキャー言いながらグループを作っていました。

4月から、委員会活動、クラブ活動、たて割り班活動などでよく顔を合わせ、「子供たちがつくる学校プロジェクト」を担っていく両学年。

互いのことをよく知って、新しい潤徳小をつくっていってほしいと思います。

そして、明日は、6年生に感謝を伝える「ゲンゴロー」(現5・6)交流会が予定されています。

5年生、最高学年になる前からパワー全開です。【校長】

正しい手洗いの励行を!

3年生は、今年度から体育の授業で「保健」の領域を学習します。

3-1は「体の清けつ」について学びましたが、子供たちからどうやったら清潔にできるか質問が出ていたとのこと。

そこで、担任と養護教諭が協力して、体を清潔に保つために正しい手洗いをする方法を授業で取り上げました。

手に特殊なクリームを塗り、ブラックライトを当てると、汚れているところが白く浮き上がります。

手の平と手の甲、それぞれ、汚れていたところをスケッチして、自分で確認します。

汚れているところをクラスでまとめると、どうやら、手には汚れやすいところがあることが分かりました。

画像を使って、汚れやすい場所を共有します。

それは、言い換えれば、洗いにくい場所ということになります。

そこで、「手洗い6つのポーズ」について養護教諭から紹介があり、アニメーションの動画を見ながら正しい手の洗い方を確認しました。

3年生A「保育園で聞いたことある~!」

動画に合わせて、手を動かす子供たちです。

早速、給食時から実践です!

昨年度は、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等の流行で学級閉鎖が多くありましたが、今年度は激減しています。

こうした体を清潔に保つ取組の日常化がとても大事ですので、励行できるよう、今後も指導を継続していきます。【校長】

令和6年度日野市立潤徳小学校卒業式 予行

来週の月曜日、3/24はいよいよ卒業式本番です。

今日は、5年生、教職員が参加し、本番同様の流れで卒業式の予行が行われました。

何回も繰り返している入場ですが、5年生の生演奏だと緊張感が違います。

予行らしく、張り詰めた空気が体育館に流れます。

卒業証書授与です。

返事をして、校長から受け取る単純な作業ですが、会場にいる全員の視線が集中するため、子供たちの表情は緊張感でいっぱいです。

その中でも何人かはすてきな笑顔を校長に返してくれました。

「笑顔招福」です。

本番も笑顔で証書を受け取ってほしいと思います。

校長式辞です。

予行用の話を準備し、本番同様、5年生、6年生それぞれに校長の思いを伝えました。

6年生には、卒業式は3回あると話しました。

1回目は、3/7の6年生を送る会で在校生に感謝の気持ちを伝え、2回目は本日の予行で5年生に最高学年のバトンを渡し、3回目は3/24の本番であるということです。

予行は校内用の本番であるということを意識し、5年生に先輩としての姿をしっかり見せるよう話しました。

門出の歌です。

呼びかけを交えながら、2曲歌い切りました。

これまでの練習より歌声が大きくなっており、卒業に向けての意識が高くなってきているのを感じます。

最後も5年生の「威風堂々」の演奏の中、退場します。

残り少ない小学校生活、一瞬一瞬を全力投球し、最高の卒業式を目指して頑張ってほしいと思います。

さて、巣立とうとする6年生に対して、1年生は、入学式で新入生を迎える学年練習を開始しました。

2年生最初の大仕事、しっかりとこなしてほしいものです。【校長】

大掃除の季節です!?

タイトルを見て、大掃除の季節は大みそかのあたりでは・・・と思われた方も多いのではないでしょうか。

この写真も、掃除をしているようには見えません。

しかし、子供たちは、一生懸命「大掃除」しています。

Chromebookのデータの「大掃除」です。

進級・進学の時期となりました。

次の学年に進級すれば、新しい学年・学級のフォルダにデータを保存していくことになります。

ですから、今年度のデータを今のうちに消去、整理をしておく必要があるのです。

今日は、ICT支援員の方の来校日。

担任の「委託」を受け、データの消去の仕方について子供たちに説明しています。

ICT支援員「ここに、『すべて選択する』と書いてあるところがあります。」

1年生たち「あった~!」

校長「早く、洗剤を入れないと!」

作業に集中している子供たち。校長のギャグを完全にスルーです。

1年生でもたくさんのデータがあります。

写真のフォルダを見ると、あさがおの観察、図工の作品・・・などたくさんのデータが残っています。

まさに、この1年間の足跡とも言えそうです。

しかし、「すべて選択」し、一気に消去します。

1年生A「あさがお、バイバ~イ!」

2年生へと巣立つ瞬間とも言えます。

悲しそうな顔をしている子もいるので声を掛けます。

校長「2年生になったら、新しい思い出が残るよ。」

1年生B「そうだね!」

前向きな子供たちです。

しかし、作業はこれだけではありません。

ゴミ箱に移ったデータを完全消去しなければならないのです。

ICT支援員「家のごみ箱のごみも、まとまったら捨てて、ごみの収集車が持っていくでしょ?」

1年生たちは納得して「完全消去」していました。

この作業は1年生だけでなく、全学年が行います。

2年生も同様の作業を行っていて、完全にフォルダを空にしていました。

一方、6年生ですが、進学になるので、もっと複雑な作業が必要です。

これまでに、発表スライドなど、様々な個人データを作成してきた6年生。

こうしたデータを家庭のパソコンに保存する方法についてICT支援員の方から指導を受けています。

まず、自己のアカウントやメールアドレスを正確に把握している必要があるのですが、これまでずっとマイパソコンとして使ってきたので、パスワード以外、入力することはなかったため、改めてメモをして確認していました。

なお、年度末は、ご家庭に持ち帰っている充電用のケーブルを回収する場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

実は、今が「大掃除の季節」というのは、学校では間違っていません。

年度ごとに切り替わる学校のシステムでは、ちょうど、教室を次の学級に引き渡す時期になるからです。

2年生は5時間目、学年一斉に机を廊下に出し、「学年大掃除」に取り組んでいました。

現在の1年生に気持ちよく教室を使ってもらおうと、一生懸命掃除に取り組む2年生たちです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】令和6年度第8回たて割り班活動

今日は、今年度の最後のたて割り班活動です。

前回から、企画・進行は5年生に「代替わり」しています。

そのため、代表委員による全校放送の指示も5年生が行っています。

5年生は、今日に向け、入念に準備してきました。

どの班も堂々と進行しています。

新規の遊びもたくさん見られました。

5年生は、様々なゲームなどを調べてきたのでしょう。

進行の中心は5年生ですが、当然、6年生もたて割り班に参加しています。

黒板などに6年生への感謝の言葉が書いてある教室がたくさんありました。

最後の振り返りです。

1~5年生「6年生、今までありがとうございました!」

声を揃えて6年生にお礼を言っている班もありました。

温かい時間が流れました。【校長】

食について考えよう

本校では、学校の近隣の田んぼをお借りし、本格的な米作りについて体験を通して学ぶことが特色ある教育活動の1つになっており、5年生の社会科、総合的な学習の時間に生かされていました。

しかし、今年度、このことの継続が難しくなったため、5年生は総合的な学習の時間の内容について大幅に見直しました。

社会科で農業や漁業といった第1次産業について学ぶ5年生。

そこで、身近な「食」から様々な問題について探究していくことをねらいとして、「食について考えよう」というテーマで学習を進めてきました。

今日の3~5時間目は、調べてきたことを学年内に発表します。

テーマごとに発表会場が違うので、全体説明は、学級がバラバラになった状態で聞いています。

3時間目は、食文化について調べたグループの発表です。

世界各地の特徴的な食べ物、マナー等について説明があります。

給食前に世界各国の料理などが紹介され、若干「飯テロ」の感じがします。(笑)

4時間目は、新時代の食べ物についての発表です。

昆虫食、フードテック、宇宙食・・・

5年生はこれまでに何回もこうした発表を行っていますから、プレゼン慣れしています。

スライド、模造紙等での発表はもちろん、小芝居を入れて分かりやすく説明しているグループもありました。

5時間目は、食糧問題に関する発表です。

飢餓、フードロスなど、人類が直面する深刻な問題が扱われています。

表やグラフなどを使い、「迫り来る危機」について具体的な説明がありました。

SDG'sに絡める発表も多く見られました。

本校では、5年生だけがクラス替えがなく進級します。

これは、「子供たちがつくる学校プロジェクト」の中心となるのが高学年であり、2学年を見通した様々な計画が立てやすいからです。

6年生になると、学級の枠を越え、学年全体で動くことがとても多くなります。

今回のように、学年内発表を行い、交流が深まることは、6年生に向けての大事な布石になると思います。【校長】

卒業式に向けて・・・

3/24(月)の卒業式に向けて、5・6年生が動き出しています。

5年生は、昨日の午後、体育館の会場設営を行いました。

最高学年の準備として大事な作業です。

そして、今日の1時間目、学年での練習を行いました。

規模の大きい本校では、6年生と保護者等の皆様だけで会場がいっぱいになってしまいます。

そのため、5年生は、卒業式当日には参加できません。

しかし、来年度の本番のことを考えると、式中の独特の緊張感は体感させておきたいところです。

そこで、卒業式の予行には参加し、全ての流れを経験します。

その予行の際には、卒業生の入退場曲として、「威風堂々」のリコーダー演奏をします。

6年生の全員が入退場するまで、何回もリピートして吹かなければなりません。

今日は、初めて学年全体で音を合わせたので、緊張感のある練習になりました。

在校生代表として、卒業する6年生を支える5年生たち。

練習を通して、最高学年のバトンを受けとる準備を進めてほしいものです。

そして、3・4時間目は、6年生の練習です。

最初に卒業式実行委員の児童が決意を述べます。

昨日から練習を始めている6年生。

最初の練習では、校長からも、卒業式に向かう心構えについて話しました。

今日は、実践です。

立ち方、座り方、歩き方、目線・・・

1つ1つに細かい指導が入ります。

本番、堂々と卒業証書を受け取れるかは、練習での真剣度にかかります。

頑張れ、6年生!【校長】

東日本大震災の弔意表明

今日は、3月11日。

「あの日」から14年の時が流れました。

東日本大震災発生以降も熊本地震、能登半島地震など、大きな被害を伴う大きな地震が各地で発生しています。

今朝の全校朝会では、校長から、「東西潤徳小学校コラボレーション」の終了を告げるとともに、東日本大震災のことについても触れました。

今日は、4年生以上は6時間授業です。

地震発生時の14:46は、ちょうど6時間目の授業中の時間になります。

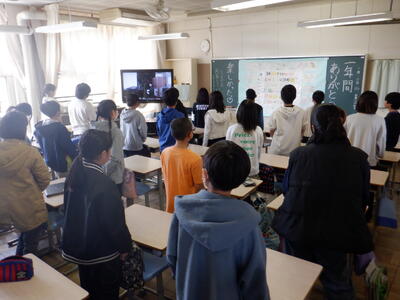

作業等で不都合のない学年、学級は、福島県主催の「令和6年度 東日本大震災追悼復興祈念式」のライブ映像を活用し、地震発生時刻の14:46に黙祷を捧げました。

発生時刻前から追悼式典のライブ映像を見ている学級もありました。

厳粛な雰囲気を知ることは、この未曾有の大災害を語り継いでいくうえでとても大事なことだと思います。

14:46が近付き、黙祷の準備を始める子供たち。

この後、校長も撮影を止め、黙祷を捧げました。

学校では、今日1日、半旗を掲げ、弔意を表しました。

改めて、震災により尊い命をなくされた方々のご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】「潤フェス2」の残り火・・・

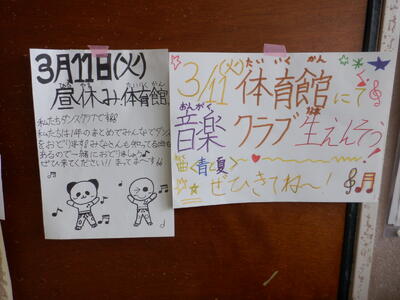

3学期も押し詰まったところですが、各教室には次のようなチラシが掲示されています。

3/11の中休みに音楽クラブが、昼休みにダンスクラブが発表会を行うという内容です。

両クラブとも、先日の「潤フェス2」でそれぞれ発表しているはずですが・・・。(ダンスクラブ、音楽クラブ)

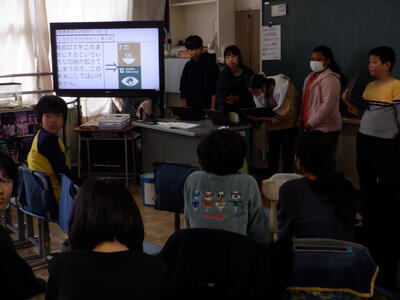

まずは、中休み、音楽クラブの発表です。

発表曲は、「潤フェス2」の時にも演奏された「青と夏」。

説明によると、「潤フェス2」で発表した際は、制限時間があり、最後まで演奏できなかったため、「完全版」を発表したいとのこと。

なるほど・・・

「潤フェス2」は出場者が多いため、長くても2分間以内に出し物を終了しなければなりません。

音楽クラブの子供たちは、せっかく練習したので、曲の最後まで演奏したいということです。

子供たちがよく知っている曲なので、演奏が始まるとすぐに手拍子が起こります。

全員の心を合わせて、最後まで演奏することができました。

しかし、演奏が終了しても、観客からあまり拍手が起きません。

すると・・・

「アンコール、アンコール」の声が沸き起こります。

3回の「MJコンサート」で、すっかり定着した感のある、アンコールの流れ。

リクエストに応じて、2回目の「青と夏」を演奏する音楽クラブの子供たちです。

続いて、昼休みはダンスクラブの発表会です。

観客に、一緒に盛り上がろうと声を掛ける司会の子供たち。

今回の発表は、メドレー形式。

校長は知らなくても、子供たちは知っている曲が次々とかかり、「ダンサー」もどんどん入れ替わります。

大勢の観客の前でも全く動じずに踊るダンスクラブの子供たち。

発表会を繰り返しているうちに、肝も据わってきたようです。

そして、子供たちに人気の「Bling-Bang-Bang-Born」がかかると、盛り上がりも最高潮!

気付くと、観客の中には一緒に踊り出している子たちもいます。

来年度以降、ダンスクラブの人気は高まりそうです。

修了式まで、残りの登校日は10日を切っているというのに、本校のテンションは高いままです。【校長】

東西潤徳小学校コラボレーション〜全校朝会(3月11日)、コラボ完全終了編〜

今朝は、今年度最後の全校朝会がリモートで行われました。

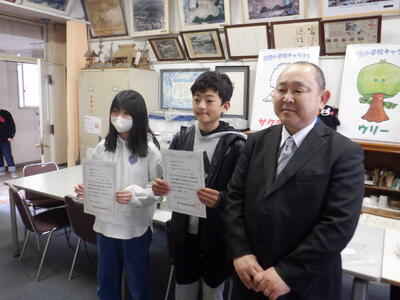

最初は表彰です。

サッカーの大会で活躍した子たちです。

東京都公立学校美術展覧会へ絵画を出品した児童です。

日野市小学生科学展にカビの観察に関するレポートを出品した児童です。

昨年の夏休みに5年生が「第74回“社会を明るくする運動”作文コンテスト」に作文を提出しましたので、その感謝状が贈られました。代表して、5年生の担任に賞状を渡しました。

続いて校長の話です。

校長「今年度から、卒業式と修了式の日が入れ替わったので、校長先生が全員の前でお話しするのはこれが最後になります。そこで・・・今日は、スペシャルゲストの登場です!」

モニター越しにざわつく教室の様子が見えます。

スペシャルゲスト?いったい、誰?

すると、聞き覚えのある曲が流れてきます。「くまモン体操」の音楽です。

子供たち「あ、くまモンだよ!」

そうです、最後の全校朝会のスペシャルゲストは、熊本県上益城郡山都町立矢部小学校の 池部 聖吾智(いけべ みわとも)校長先生です。

そして、当然のようにこの挨拶です。

池部校長先生「こ・ん・に・ち・は~!」

子供たち「こ・ん・に・ち・は~!」

1年前まで何十回も繰り返されてきた挨拶、時を経た今でも全く変わることはありません。

しかし、子供たちの声はちょっと戸惑っている感じです。

それもそのはず、画面は池部校長先生のアカウントが表示され、声だけが聞こえているからです。

(池部校長先生のアカウント名は「燃える闘魂」。本校の関係者は、このアカウント名を見ただけで池部校長先生だと分かります。(笑))

「カメラON」になっていないようです。

指摘すべきか迷いましたが、お話が始まっていますので、音声のみの中継となりました。

池部校長先生「九州のおへそ、熊本県山都町にある矢部小学校校長の池部です。覚えてますか~?」

子供たち「は~い、覚えてま~す!」

池部校長先生「1年前までは、熊本県の山都町にある同じ名前の潤徳小学校の校長でした。昨年の3月で学校が閉校して、今の矢部小学校に統合し、そこの校長として子供たちと楽しく過ごしています。」

一昨年の11月から始まった、「東西潤徳小学校コラボレーション」。(詳しくは、こちら)

1年生や今年度着任した教職員はコラボのことを知りませんので、池部校長先生からは挨拶と簡単な説明がありました。

そして、正直な池部校長先生らしく、来年度の身の振り方もお話しされ、今回が「お別れの挨拶」になることも告げられました。

池部校長先生は、矢部小学校に移られてからも毎日のように本校のホームページをチェックしてくださっています。

(私も、矢部小学校のホームページをチェックするのは日課ですが・・・)

特に「潤フェス」の企画・運営の素晴らしさを取り上げ、お褒めの言葉をいただきました。

また、本校を訪問した際(その①、その②)や、本校教職員も参列した閉校記念式典の思い出を語られ、2年間のコラボへの感謝と本校の子供たちとの別れを述べられました。

さすがに、最後はお顔を拝見したいと思い、割って入って「カメラON」にしていただくようお伝えすると、映りました!

本当に最後の「こ・ん・に・ち・は~!」です。

2年生のときに、毎日のように「こ・ん・に・ち・は~」をしていた、現3年生たち。

渾身の「こ・ん・に・ち・は~」です。

今日のために、山都・潤徳小の閉校のぼり旗を特別に矢部小学校の校長室に飾ってくださった池部校長先生。

粋な演出にグッとくるものがありました。

(本当はくまモンのぬいぐるみも出してくださっていたようですが・・・音声のみの場面で登場だったようです。)

池部校長先生が矢部小学校の校長になられてから、基本的には連絡をとらないようにしていました。

やはり、矢部小学校の学校経営に専念するうえで、潤徳小学校のことをずっと引きずるわけにいかないと考えたからです。

池部校長先生と私は「阿吽の呼吸」でつながっているので、互いの考えていることはだいたい分かっています。

互いの学校経営に集中しつつ、遠くから、エールを送り合っている状態が続いていましたが、今回は本当に最後ということで、私からスペシャルゲストの登場を依頼させていただいたところ、快諾していただきました。

この全校朝会に向け、複数回オンライン会議を行いましたが、山都・潤徳小の子たちは、矢部小学校に移っても楽しく元気に過ごしていることを伺って、とても安心しました。

東西コラボは今回で完全終了となりますが、1000kmを超えた歴史的交流は、両潤徳小の歴史に深く刻まれることでしょう。

池部校長先生、ありがとうございました!

なお、山都町立潤徳小学校のホームページは、今なお健在です。折に触れ、ご覧いただければ幸いです。

と、ブログの記載を終えようと思ったら、ちょうど給食の検食が運ばれてきました。

2年前に池部校長先生が初めて本校を訪問された時も、この震災関係の非常食メニューでした。

何というタイミング・・・。

とことん、池部校長先生との縁を感じます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】潤徳小学校、ありがとう!

こちらは、北校舎1階の壁面にある、昭和50年度、60年度の卒業制作です。

昔は、このように卒業生が卒業制作をして、学校に何らかの物を残していくことがありましたが、本校の場合、このようなことを繰り返していくと、151年分の卒業制作が残ることになり、学校が卒業制作だらけになってしまいます。(笑)

とは言っても、昔も今も、卒業時の熱い思いは変わっているわけではありません。

そこで、6年生たちは「知恵と工夫」でお世話になった潤徳小学校への感謝を表そうとしています。

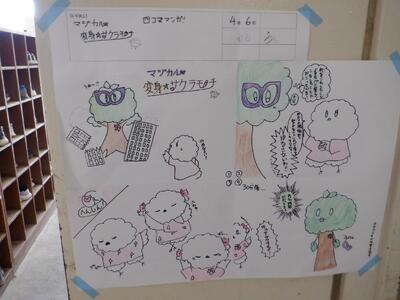

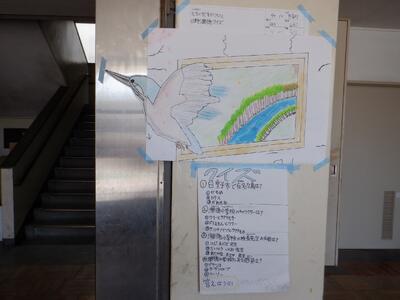

いつの間にか校内の各所には、4コマ漫画、クイズ、迷路など、子供たちが喜びそうなものが掲示されています。

これは、6年生たちが図工の時間に、「学校内で楽しんでもらえるもの」を作って掲示したものです。

今日は、昼の放送を使って、6年生からこの掲示の意味について説明がありました。

教室移動のときなど、この6年生の掲示の前で立ち止まる子が多くいます。

1年生A「校長先生、『中吉』って、なぁに?」

「おみくじめいろ」で遊んだ結果のようです。

校長「まぁまぁ、ついている日っていうことかな。」

1年生A「やったぁ!」

何でも喜ぶ1年生です。

掲示は年度内の予定ですから、「限定卒業制作」と言えるでしょうか。

6年生たちは、卒業を前に「卒業プロジェクト」として学校に役に立つことを考え、「奉仕活動」に取り組みます。

今朝は、各学級に6年生が行き、読み聞かせを行いました。

子供たち同士なので、ちょっとふざけた雰囲気になるのかと思っていましたが、読み手の6年生も聞き手の下級生も真剣な感じでした。

1学年下の5年生にも読み聞かせをします。

5年生もしっかりと耳を傾けていました。

読み聞かせから帰ってきた6年生に廊下で声を掛けます。

校長「どう、うまくいった?」

6年生たち「はい、すごく喜んでくれました!」

やりきった感じの6年生の笑顔がすてきです。

休み時間には、「下級生と遊ぼう」の企画が実行されました。

様々な遊びのコーナーを作り、指定された下級生(今日の場合は「2組」の児童)がやってきます。

体育館では、「猛獣狩りに行こうよ」、「整列ゲーム」が行われていました。

校庭でも「借り物競争」や「増えおに」など、楽しそうな遊びコーナーができていました。

遊具コーナーで一緒に遊ぶ1年生と6年生。

互いの絆は本物です。

6年生は他にも「あいさつ運動」、「側溝清掃」、「新1年生の机みがき」などの自分たちで考えた奉仕活動に取り組んでいます。

最後まで「子供たちがつくる学校プロジェクト」を貫きます。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】感動!爆笑!!6年生を送る会+潤杯表彰式

今日は、給食後の昼休みから5時間目までの時間を使って、6年生を送る会と半年間取り組んできた「潤杯」の表彰式が行われました。

6年生を送る会の企画・進行は、代替わりをした5年生の代表委員たちです。

5年生の花のアーチの下を通り、大きな拍手の中入場してくる6年たち。

校長からは、1~5年生には、これまで6年生にお世話になった感謝の気持ちをしっかり伝えること、6年生には、準備を一生懸命頑張ってきた下級生に対し、卒業式本番というつもりで自分たちの姿を見せること、企画した代表委員に感謝の気持ちをもって会に参加することについて話しました。

最初は1年生の出し物です。

代表児童が呼びかけをします。

1年生AB「ぼくたちは、2年生から校歌を教えてもらいました。」

校歌についての話が続き、

1年生CD「来年の1年生にも教えていきます。」

1年生EFG「今日は、大好きな潤徳小学校の校歌を心を込めて歌います。」

1年生の出し物は、校歌を歌うことなんだな・・・と誰もが思っていると、音楽専科の校歌のピアノ伴奏が始まります。

♪ ゆたけき さちの むさしのに~

と歌われると思ったら、

1年生「♪ ○○○さん、△△△さん、□□□さん・・・」

何と、校歌のメロディーに合わせて、6年生一人一人の名前が歌われます。

そして、そのときに、1年生が一生懸命描いた、対象の6年生の絵が頭の上に掲げられます。

これには、会場はびっくり。

6年生は自分の名前が言われる恥ずかしさと、思った以上に似ている似顔絵を見て、大爆笑。

でも、6年生全員の名前を歌い切る心のこもった1年生の出し物に、6年生たちはとてもよい表情になっていました。

続いて、2年生です。

2年生は、およぞ30名が単独の呼びかけを行い、6年生への感謝の気持ちを熱く伝えました。

2年生AB「1年生のときのたて割り班活動では、私たちを教室まで送ってくれて、優しいなと思いました。」

2年生は、ちゃんと1年以上前に受けた恩を覚えているのです。

出し物は、「いつだって」の合唱です。

1年生の出し物に笑顔だった6年生たちも、真剣に歌う2年生の歌に聞きほれています。

いつの間にか、会場中が2年生を応援する手拍子であふれていました。

こういうところが本校の子供たちの素晴らしいところです。

次は3年生です。

3年生も呼びかけと歌の構成です。

3年生の歌は、「気球に乗ってどこまでも」です。

♪ ランランラ ランランランラン ランランランラン

聞き慣れたフレーズのところは、3年生自身が手拍子を打ち、踊ります。

会場もそれに合わせて一緒に歌い、会場が一体感に包まれました。

4年生です。

4年生も呼びかけ・・・というより小芝居からスタートです。

まじめに感謝を述べる呼びかけをしていたかと思うと、

4年生A「悲しいな~!」

と言い、いったん後ろを向くと、鼻水や大粒の涙の小道具をつけ、泣きまねをする4年生たち。

これには、会場中、爆笑。

結局、6年生との別れの悲しさを吹き飛ばす名目で、今年度の4年生の定番、「マツケンサンバ」ならぬ「6年サンバ」に持ち込む強引な流れに。

しっかり決めポーズを作って、終わりかと思ったら、そうではありません。

4年生たちは、雛壇に上がって、6年生たちを「拉致」。

6年生と4年生が一緒にフロアで「6年サンバ」を踊ることに。

もう、ハチャメチャです。

しかし、6年生たちは大ノリ。

会場中が大爆笑です。

そして、5年生です。

5年生A「6年生のみなさん、ご卒業おめで・・・」

5年生BCD「ちょっと待った~!」

突き飛ばされる5年生Aの児童。

5年生BCD「6年生は、来年最高学年になる私たちにとって、最大のライバルです。私たちの挑戦を受けてください!」

というわけで、5年生VS6年生の真剣勝負が始まります。

最初は5-1の挑戦、綱引きです。

6年生が自力の差を見せつけて勝利!

続いて、5-2の挑戦、じゃんけん大会です。

勝った人数の多い方が勝ちですが、運も6年生に味方したようで、6年生の勝利です。

続いて5-3の挑戦は潤徳小クイズ。

正解者の多い方が勝ちです。

6年担任のパーソナルクイズでしたが・・・

結果は、6年生の勝利です。

最後は5-4の挑戦、スプーンボールのゲーム大会です。

完全に宴会芸のノリですが、大観衆に見つめられて、焦る、焦る・・・

なかなか、ピンポン玉が次につながらないですが、僅差で6年生の勝利。

結局、6年生は全勝で先輩の意地を見せました。

続いて、たて割り班でお世話になった6年生たちに、一人一人が書いた各たて割り班のメッセージカードがプレゼントとして渡されました。

これまでの下級生の出し物やプレゼントに対して、6年生の代表委員の役員の児童たちからお礼の言葉が述べられます。

6年生代表委員A「今、潤徳小は、私たちが低学年のときより、イベントが多くてとても楽しいです。もっと潤徳小を楽しい小学校にしていってください。」

この言葉の意味は重いです。

6年生が低学年だったときは、コロナ禍。

なかなか楽しいイベントが企画できませんでした。

しかし、今は「子供たちがつくる学校プロジェクト」の下、自分たちが考えた企画を実施できるようになっています。

このメッセージに6年生の思いが伝わります。

そして、6年生のお礼の出し物です。

まずは、ちょっとしたクイズからスタート。

そして、卒業式で歌う予定の「旅立ちの日に」が披露されました。

最後には、「いままでありがとう」のメッセージが出されました。

楽しかった雰囲気が、ちょっとお別れモードに変わります。

校歌斉唱です。

6年生と一緒に歌うのはもう最後です。

今日は、6年生が一生懸命歌う姿が多く見られました。

そして、5年生代表委員が終わりの言葉を述べ、盛り上がった6年生を送る会は終了・・・

5年生代表委員AB「ちょっと、待った~!」

本校鉄板の流れで、まだ続きがあります。

そうです、「潤杯」の結果発表と表彰式です。

ここは、6年生の各委員会の委員長たちが登場してきて、これまで取り組んできた多数のイベントの結果が改めて紹介されます。

上位に入った学級は大歓声です。

振り返ると様々なイベントが実施されたことが思い起こされます。

そして、各学年の順位発表、そして総合順位の発表が行われます。

24学級中、NO.1のポイントを獲得したのは、4-3!

手製のトロフィーが渡され、会場中、大きな拍手に包まれました。

もちろん、4-3の子供たちは、狂喜乱舞です。

いかに「潤杯」が子供たちに身近なものになっていたかが分かります。

惜しまれつつ退場していく6年生たち。

卒業まで、登校日はいよいよあと9日。

来週からは、卒業式練習へと突入していきます。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)