文字

背景

行間

日誌

Welcome to ジャック&ダンディー

今日の1・2時間目、1年生が馬のポニーと触れ合う「リトルホース」が本校の校庭で開催されました。

やってきたのは、黒毛の「ジャック」と白毛の「ダンディー」です。

おとなしいジャック

カメラを構えている間は、ちゃんと動かないダンディー

1年生たちは、ジャックのおでこをなでる体験と、

手綱を引いてダンディーと一緒に歩く体験をします。

幼稚園や保育園で同様の体験をしている子も多いようなのですが、なでたり、一緒に散歩するときには無口になってしまう子供たち。

校長「せっかくなんだから、おしゃべりしたら?」

と声をかけるのですが、固まってしまう子も多くいます。

ポニーで小さい馬なのですが、1年生にとってはとても大きな動物に感じているようです。

体験が終わった後は、「かわいかった!」と友達同士で話しているので、どうせなら、ジャックやダンディーに言ってあげればいいのに・・・。

体験を待っている間は、ジャックやダンディーの絵を一生懸命描いていました。

ジャックもダンディーも23歳だそうで、人間の年齢だと65歳くらいになるそうです。

年金生活でゆっくりしてもよい年齢に差し掛かっているようですが、日々、営業活動に励む2頭。

人間社会ともちょっと重なっているように感じます(苦笑)【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】その名は、「心!MJコンサート ~つなげよう 新時代のハーモニー151~」!

10/19(土)、大いに盛り上がった「子供たちがつくる」運動会。

その中心となって企画・運営をしたのは、運動会実行委員の子供たちです。

今日の中休み、最後の運動会実行委員会が開催されました。

「解散式」です。

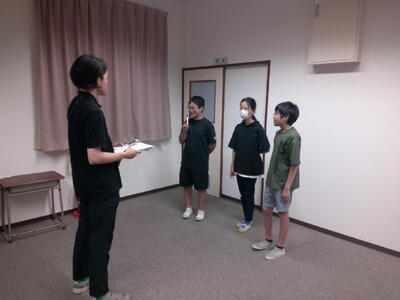

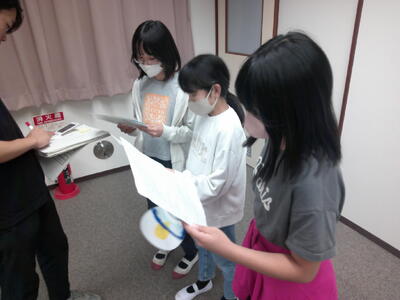

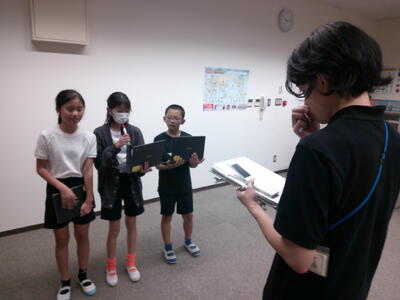

担当教員から、熱い思いが語られます。

実行委員の子供たちは、赤白の勝負、自分たちの演技に加え、実行委員として全校を動かす喜びを感じることができたはずです。

まさに、実行委員だけが味わえる充実感です。

委員長、副委員長たちも、頑張ってきたことについて、自分の言葉で述べていました。

特に5年生の実行委員たちにとっては、この経験は、来年度の様々な行事を盛り上げるための貴重な経験になったはずです。

「努力すれば必ず結果がついてくる」という経験を代々受け継ぎ、よりよい潤徳小を創ってほしいと思います。

運動会実行委員のみなさん、本当にありがとうございました。

こうして、運動会実行委員たちは、全力を出して1つの行事を成し遂げましたが、引き続き、11/15、16に迫ってきた音楽会に向け、音楽会実行委員会の子供たちが活動を本格化させます。

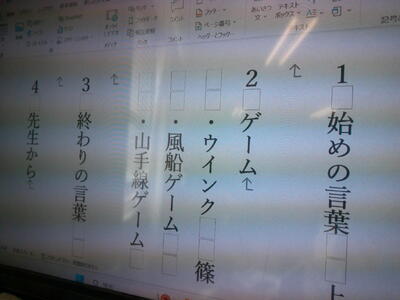

今日の給食の時間、音楽会実行委員長、6年リーダー、5年リーダーによるリモート放送により、音楽会実行委員会で検討を重ねてきた音楽会の「正式名称」が発表されました。

9/27(金)に初めて明星大学学友会吹奏楽団の方々に演奏いただいたコンサート(詳しくは、こちら)は、「新たな出会い」、「新企画」などの意味を込めて「新!MJコンサート~始めよう 音のコラボレーション~」と名付けましたが、今回の音楽会本番は、これまで楽団の方々に毎日、音楽の授業支援をいただき、心と心のつながりが生まれ、当日の共演に向け、互いに準備を進めていることから、「新」を「心」(どちらも、読み方は「シン」)と変え、「心!MJコンサート~つなげよう 新時代のハーモニー151~」(「151」の読み方は「イチゴーイチ」)としました。

そして、この「心!MJコンサート」に向け、前向きに頑張るための合言葉も発表されました。

「笑顔招福」も入っていて、今日、この合言葉を初めて知った校長もうれしく感じます。

保護者の皆様、ぜひ、「心!MJコンサート」当日の朝食は、「TKG(卵かけご飯)」で送り出してください!(笑)

子供たちは、各教室で、給食をとりながら音楽会実行委員の発表を見ています。

音楽会実行委員「な・な・なんと!ここでスペシャルゲストの登場です!」

今日も音楽の授業支援に来てくださっている楽団の方が飛び入り出演です。

楽団の方「『心!MJコンサート』でみんなの演奏を聴けるのがとても楽しみです!」

そして、音楽会実行委員の5年リーダーがリコーダー、楽団の方が専門楽器のバスクラリネットで5年生の演奏曲の「よろこびの歌」の一部を即興で一緒に演奏しました。

突然のセッション開始に驚く子供たちですが、演奏を聴いて、「おぉ~」というため息がもれます。

こうして、運動会から「心!MJコンサート」に大きく舵が切られたことになります。

音楽会実行委員たちは、当日まで、ハードミッションを自らに課しています。

そして、当日は、ある重要な役割を担うことになるのですが・・・

「心!MJコンサート」は単なる音楽会ではありません!

お楽しみに!

今日も、お二人の楽団の方々が献身的に音楽の授業支援を行ってくださいました。

校長「子供たちの演奏、上達していますか?」

楽団の方「すごいです!最初とは全然違いますよ!」

専門家の力強い支援を受けながら、「心!MJコンサート」の成功に向け、さらに練習の熱が上がっていきます。【校長】

来年の4月、待ってます!

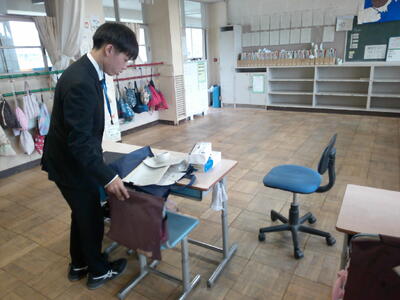

今日の午後は、令和7年度入学予定児童を対象とした就学時検診が行われました。

児童下校後、あわただしく準備を進めます。

視力検査の部屋では、正確に計測距離の5mを図ります。

幼児対象の検査といえども、プライバシーには配慮です。

今日は給食なしの日でしたが、給食調理員も就学時検診の実施に協力します。

こうして、児童下校後の短時間で様々な準備を整えます。

続々と来校する、来年度入学予定の園児たちと保護者の方々。

まだ、許可を得ていないので、遠方からの撮影ですが、入学してからは、本校のホームページをにぎわせてくれることでしょう。

受付が終わると、多くの園児たちや保護者の方々が校長に気付きます。

入学予定児たち「こんにちは!」

挨拶ができて立派です。

入学予定児A「あ、校長先生だ!この前、保育園の運動会に来てた!」

記憶力がすごいのも園児たちの特徴です。

入学予定児B「うちの兄がお世話になっています。」

と深々と頭を下げる子も。

校長「いえいえ、こちらこそお世話になっています。」

立派な挨拶に、こちらも、思わず社会人的挨拶をしてしまいました(笑)

新たな152年目の歴史をつくる子供たち。

来年4月からは新しい風を吹き込んでほしいと思います。【校長】

保護者や地域の皆様の力をお借りして・・・

運動会が終わり、通常モードに戻った学校。

と言いたいところですが、運動会明けから、多くの学年が地域と連携した取組を始めています。

1時間目から3時間目にかけては、5年生が地元企業である日野自動車の皆様をお迎えして、「ものづくり特別授業」を受講しました。

今日は、いつもより手厚く、総勢14名の皆様においでいただきました。

「日野自動車の本気」を感じます。

まずは、日野自動車の概要やトラックの開発→生産→販売の流れを教えていただきます。

社会科で「自動車の生産にはげむ人々」を学ぶ子供たちにとっては、生きた教材になります。

2時間目と3時間目は、学級ごとに分かれ、エンジンの内部構造の説明、プレス体験、部品や保護具の説明、ボルト締付取り外し体験のそれぞれのブースを回ります。

5年生が自動車の学習を進めている2時間目に、1年生が校外に出ていくのが見えましたので追いかけていきます。

今日は、どんぐりや落ち葉拾いで秋を探す生活科見学に出かけたのです。

場所は万願寺中央公園です。

9月まで猛暑だったのが、一転して涼しくなりましたので、公園内にはあちこちにどんぐりや落ち葉が落ちています。

夢中で拾い集める子供たちです。

1年生A「1,2,3,4・・・25,26・・・」

拾ったどんぐりを一生懸命数えていますが、10/19の運動会の玉入れのときに大声で数えていたのを思い出し、一緒の光景に笑ってしまいました。

保育園の子たちが遊具で遊んでいるのを横目で見ながら、採集を続けます。

校長「本当は、遊具で遊びたいんでしょ?」

1年生たち「うん・・・」

我慢も大切な学習です(苦笑)

1年生と同時並行で、2時間目から2年生が生活科の「まちたんけん」に出かけます。

10/1に挨拶に行った場所(詳しくは、こちら)に、学習として伺う「本番」です。

7か所に分かれてグループ行動になるので、担任4人と補助の教職員だけでは安全面が少し不安です。

そこで、学校支援ボランティアコーディネーターの方々にお声掛けいただき、多くの保護者の方に付添いのご協力をいただきました。

こちらの写真は、「日野市立石田環境プラザ」のグループが職員の方に質問をしているところです。

「Neighbor's Farm」に着いたときには、ちょうど取材が終わるところでした・・・

「高幡饅頭」グループは、工場を見せていただきました。

また、様々な人生の節目でお祝いとして饅頭が用いられることなども丁寧にご説明いただきました。

「とうふ処三河屋」グループは、店先で取材です。

実際に作業をしながら、また、お客様の応対をしながら、子供たちの質問にお答えいただきました。

「日野市東部会館」グループは、取材が終わり、施設前で校長に手を振っています。

校長が行ったときには取材が終わっていた、高幡不動駅、高幡駅前交番の皆様にも大変お世話になりました。

校長が学校に戻ろうとすると、ちょうど、万願寺中央公園から戻ってくる1年生に遭遇しました。

1年生たちは、一生懸命、校長に手を振っているのですが、まだ体が小さく、ふれあい橋の欄干に隠れてしまっています(笑)

学校に着くと、ちょうど、5年生の特別授業が終わったところでした。

片付けを始めている日産自動車の皆様にお礼をしていると、

日野自動車の方「校長先生も、ぜひ、体験していってくださいよ。」

と、声が掛かります。

全体重をかけて、プレス・・・

立派なトラックのプレートができました!

(体重のかけ過ぎで、ちょっとプレートが曲がっていますが・・・(汗))

こうして、地域の方々や保護者の皆様のおかげで、子供たちは貴重な体験をたくさんすることができました。

この場を借りて御礼申し上げます。

でも、これで終わりではありません。

5・6時間目は、明星大学学友会吹奏楽団の方に2-3と4-3の音楽の授業支援を行っていただきました。

「地域の大学生」のご協力を得ていることになります。

そして、6年生の理科の実験には、学校支援ボランティアコーディネーターの方に手伝っていただきました。

日々の教育活動を様々な方に支えていただいていることは本当にありがたいことです。【校長】

「子供たちがつくる」運動会後記

本日は、本校の運動会に多数のご来賓の方々、地域の方々、保護者の皆様のご観覧をいただき、無事に開催することができました。

心より御礼申し上げます。

開会式、閉会式でも校長から申し上げましたとおり、今年度の運動会は「子供たちがつくる」ことにこだわって準備してまいりました。

自分たちの演技はもとより、運動会実行委員の企画や当日の進行、独創的な「係アピールタイム」など、全員が運動会を盛り上げ、楽しむために努力してきた成果が十分発揮できた運動会ではなかったかと思います。

運動会は、本校が柱として取り組んでいる「子供たちがつくる学校プロジェクト」の一環です。

日々の学校生活から子供たちの主体性を大切にし、自分たちの学校生活は自分たちでよくしていくという「本校の文化」を確立していきたいと思います。

本日は、午前中から30℃に迫る暑い日となり、途中、予定になかった「クーリングタイム」などを設けた影響で、終了時刻が予定より遅くなりました。

ご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます。【校長】

運動会⑥

係アピールタイム(応援)

選抜リレー

整理運動

閉会式

運動会実行委員の児童の皆さん、本当にお疲れ様でした。

6年生代表の言葉

運動会⑤

表現(4年)

係アピールタイム(表示・大プログラム)

団体(5年)

係アピールタイム(準備・整理運動)

表現(6年)

運動会④(後半)

短距離走(4年)

係アピールタイム(用具)

短距離走(6年)

運動会③

団体(3年)棒引き

係アピール(審判・誘導)

表現(2年)

団体(1年)玉入れ

クーリングタイム

運動会②

短距離走(3年)

係アピールタイム(運動会実行委員)

短距離走(2年)

係アピール(装飾・会場)

短距離走(1年生)

運動会①

開会の言葉

児童代表の言葉(1年生)

選手宣誓

準備運動

応援合戦

運動会、やります!

今日の天気予報では、全国的に雨模様とのことです。

しかし、今朝、6時半現在では、日野の上空は青空が広がっています!

この奇跡に感謝しながら、今年度の「子供たちがつくる」運動会を開催します!

スローガンを前に、運動会の成功を誓う体育主任です。

さぁ、今日はどんな子供たちのドラマが繰り広げられるか・・・。

ぜひ、会場においでいただき、一緒にお楽しみください!

ただし、今日は、最も遅い真夏日になるかもしれないとの予報も出ています。

水分補給の準備もお願いいたします。【校長】

空とにらめっこ

いよいよ、明日は運動会✨です。

練習は、最終調整に入っています。

4年生の練習が始まりました。

明日、清潔な体育着を着られるように今日は、私服で練習です。

体育着の洗濯、ありがとうございます。まだ、持ってきていないお子様には、明日必ず持たせていただきますよう、お願いいたします。(赤白帽の確認もお願いいたします。)

と書いていたら…

子供の「あ~。」という声が聞こえました。

そうです…雨が降ってきてしまいました。

「眼鏡がぬれた~。」と、見せてくれました。

ぬれてしまっても、楽しそう…いや、明日があるからあまりぬれないで~…

職員室に来る先生来る先生カーテン越しの空を眺めています。

中休みには、採点係の児童がドラムロールの仕上げをしていました。本日来校していただいた明星大学学友会吹奏楽団の方が「パーカッション」担当ということで、本格的なドラムロールを再度教えていただきました。

「すご~い。」と、周りにいた子たちも集まってきます。

楽団の方に伺うと中学生からパーカッション担当だったということ…その技を習得するには休み時間だけでは、ハードルが高すぎますが諦めることなく取り組む姿が素晴らしいと感じます。

5時間目は、係児童(5・6年生)が前日準備を行いました。

職員作業は、雨のため時間を変更して行いました。

JSPの方にもたくさんお手伝いをいただきました。ありがとうございました。

保健室でこんな団扇を発見しました

明日は、気温が急上昇する予報が出ています。子供だけでなく、観戦する方も寒暖差に気を付けていただきますよう、よろしくお願いいたします。

明日の来校をお待ちしております。

【JDTA】運動会リハーサル

今日は、朝から通しでプログラムどおりの順番で運動会のリハーサルが行われました。

最初は3年生です。

今日は、本校の児童を日ごろから支援している学力向上支援者、インターンシップの大学生が5人来ていましたので、児童の前に出て、体操の見本を示してもらいました。

3年生が60m走のカーブの曲がり方などを確認した後は、2年生が出てきて、「カラフル・スマイル」の踊りの最終練習をします。

リハーサルは、もちろん、子供たちや各学年の教員にとって最終練習の場として大事な時間ですが、運動会の各係を担当する教員にとっても貴重な機会です。

写真は、運動会全体を取り仕切る体育主任の教員が、「うちわ」を出して「音楽スタート」の合図を送っているところです。

放送室に待機している音響担当の教員は「うちわ」の合図を見て、パソコンを操作し、音楽を流しはじめます。

(当日の放送は2-3の教室から行います。)

運動会の裏側では、こうした試行錯誤が繰り返し行われます。

1年生の「チェッコリ玉入れ」です。

ちなみに、紅白玉を校庭にまいているのは、支援している大学生たちです。

4年生の「情熱4年オリンピック」です。きれいな布が風にたなびきます。

5年生の「領域展開 青の旗取り」です。潤徳小学校の平和を守るための競技らしいのですが・・・

詳しくは、当日の説明をお聞きください。

6年生の「潤徳ソーラン ~魅せつけろ おれらの魂~」です。

「俺たちの最高到達点」を示す演技になるとのことですが、当日はいかに?

ということで、駆け足でリハーサルの様子をご紹介しました。

「え?よく分からない」

という声も聞こえてきそうですが、意図的に「見どころ」につながるシーンの写真は載せていません。

それは、当日のお楽しみということに・・・。

一方、第2音楽室では、今日も明星大学学友会吹奏楽団のお二人の方においでいただき、音楽の授業支援を行っていただいています。

今日は、大学生の方が7人も教育活動の支援をしてくださったことになります。

これが、「JDTA」に取り組んでいる本校の強みです。

リハーサルが終わった後、大学生の支援者に聞いてみました。

校長「潤徳小の運動会のリハーサル、見てみてどうだった?」

学力向上支援者A「いやぁ、とにかくすごかったです。感動しました。」

学力向上支援者B「(昨年度、1年生の支援をしたことが多かったので)2年生になって、こんなステキな踊りができるようになるなんて・・・。ちょっと涙があふれそうになりました。」

「JDTA」の効果は、ここでも表れているようです。【校長】

【MJコラボ】運動会直前ですが、音楽会も・・・

いよいよ、今週の土曜日に迫った運動会!

ですが、1か月後の11/16(土)は明星大学学友会吹奏楽団の方々と本校児童が共演する「(仮)音楽会」(正式名称は音楽会実行委員会で決めているのですが、お披露目は、運動会終了後を予定しています。)も控えています。

こちらの準備も同時並行で進めていかなければなりません。

10月の初めから、毎日、楽団の方に授業支援を行っていただいていますが、今日も2人の方に来ていただいています。

特に、今日は、団長の方に支援に来ていただいたので、昼休みには、音楽会に向けた準備について、担当の教員たちと一緒に協議を行いました。職員室で行っているので、ほぼ、本校の職員と化しています(笑)

時間割の都合上、5時間目は、第2音楽室のみで音楽の授業が行われたので、「ダブルチーム」の贅沢な支援になります。

喜ぶ、対象の3-3の子供たちです。

クラリネットの高音で旋律を、ユーフォニアムの低音でリズムを即興で演奏してもらい、子供たちの演奏をコントロールします。

ミニコンサートになっていて、「プチ公開」してもよいのでは・・・と思うほどでした。

もちろん、運動会練習も終盤に入り、熱が入っています!

今日は、給食の時間に4年生が「演技の見どころ」を生中継していました。

こちらも、本番直前の緊張感が漂いつつあります。【校長】

【JDTA】東京教師養成塾生特別教育実習、最終日

昨年度の11月から、およそ1年間にわたり、本校で特別教育実習を行ってきた東京教師養成塾生。(詳しくは、こちら)

今日は、いよいよ実習の最終日を迎えました。

2学期は、「4年生付」として活動してきましたが、最終日は所属学級である4-4を中心に過ごします。

最後ですから、1時間目から「お別れ会」という名のお楽しみ会が開かれます。

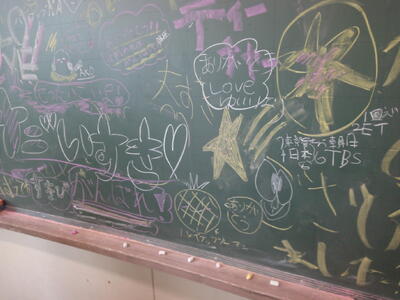

教室の黒板は全面、塾生へのメッセージが書かれています。

(個人の名前が書いているところが多いので、写真は、一部だけです。)

「子供たちがつくる学校プロジェクト」ですから、プログラムも子供たちが考えます。

ゲームは、塾生と一緒に楽しく盛り上がりました。

もちろん、実習日ですから、お別れ会が終わると、子供たちへの指導を行います。

休み時間は鬼ごっこに駆り出されます。

最後の1日はあっという間に終わり、「即席サイン会」で囲まれる塾生です。

本校は「令和6年度日野市教育委員会特色ある学校づくり支援事業」の対象校として、教職を志す多くの学生に本校で多様な経験を積んでもらい、夢と希望をもって、将来の教育を担ってもらうことを目的とした「Jyuntoku Dream Teacher’s Academy」(略称:JDTA)の取組を進めています。

この東京教師養成塾の制度もその一環ですので、塾生にこの1年間を振り返ってもらいました。

校長「潤徳小で1年間、実習の経験をしてみてどうでしたか?」

塾生「ますます、教師になりたいという気持ちが高まりました。これから、実際に教壇に立つまでの期間が大事なので、しっかりと準備をしたいと思います。」

「JDTA」の効果が表れているようです。【校長】

【子供たちがつくる学校プロジェクト】新設!「係アピールタイム」

「子供たちがつくる学校プロジェクト」を進めている本校。

間近に迫った運動会でも、この柱を意識して取り組みます。

今日の6時間目は、運動会の係活動の時間として、5・6年生が当日に向けた準備を進めました。

その傍らで、体育主任の教員のチェックを受けている子供たちがいます。

「子供たちがつくる」運動会の中心は、それぞれの係活動に取り組む5・6年生の子供たちです。

しかし、その活動は、運動会当日には、裏方としてあまり表に出ないものもあります。

そこで、今年度、競技と競技の間の時間を使って「係アピールタイム」を設けることにしました。

チェックを受けているのは、当日、係の代表として発表する子供たちなのです。

与えられた時間は2分間ですが、その中で、自分たちの仕事をどうアピールするか、当日まで試行錯誤が続きます。

ぜひ、当日、「係アピールタイム」も注目してご覧ください!【校長】

運動会全校練習③

いよいよ、今週の土曜日、10/19に運動会の開催が迫ってきました。

3連休明けですが、朝から全校練習に臨みます。

今日は、朝の時間から1時間目までを全校練習にしています。

本番用に全員体育着を着て全校練習に参加します。

まずは、開会式の練習です。

司会進行は、運動会実行委員の児童が務めます。

「はじめの言葉」を言う1年生の代表です。

練習で自信をつけて、本番は大きな声で頑張ってほしいものです。

準備運動でラジオ体操の練習をします。

閉会式の練習です。

閉会式の司会進行も運動会実行委員が行います。

得点発表の練習です。

「仮得点」の発表ですが、勝った赤組から歓声が上がります。

「仮」であってもうれしいのでしょう。

優勝旗、準優勝楯授与の練習です。

当日、栄光の優勝旗が渡されるのはどちらの組でしょうか。

終わりの言葉も運動会実行委員が務めます。

当然、まだ話す内容はシークレットです。

最後は、応援練習です。

両組の応援団も本番用のコスチュームで臨みます。

朝から、応援の大きな声が響きます。

今週になり、また、夏の暑さがぶり返しつつあります。

当日は、秋らしい爽やかな天候を期待したいものです。【校長】

【MJコラボ】初!ダブルチーム指導

今日も明星大学学友会吹奏楽団の方々に音楽の授業支援を行っていただきました。

今日は、時間割の都合で、第1音楽室のみ音楽の授業が行われている時間がありました。

そのため、今日は初めて、お二人の方に同じ授業内でご支援いただきました。

お一人は先週もおいでいただいた、専門楽器がトロンボーンの団員の方、もう一人は初めておいでいただいた、専門楽器がパーカッションの団員の方です。

最初に、音楽専科から、模範演奏の依頼を受けます。

打楽器のパーカッションを持参するわけにはいかないので、キーボードを弾いていただき、トロンボーンと合わせて「よろこびの歌」を演奏していただきました。

一言、二言、簡単な打合せをしただけで演奏できてしまうのですから(おまけに楽譜なし!)、さすが「専門家の先生」です。

木琴や大太鼓などの打楽器系の支援は、パーカッションが専門楽器の団員の方、それ以外の楽器の支援は、トロンボーンが専門楽器の方、そして、全体指導は音楽専科と、見事な役割分担になり、豪華な指導が行われます。

素人の校長が聞いていても、1か月前に比べると、格段に子供たちの演奏が上達しているのが分かります。

3・4時間目は、1年生の音楽の支援も行っていただきました。

トロンボーンと鍵盤ハーモニカの「きらきらぼし」のセッションは、聞きごたえがあります。

まぁ、楽団の方々にとって一番大変だったのは、1年生の容赦のない「質問タイム」だったと思いますが・・・(苦笑)【校長】

運動会全校練習②

今朝は、2回目の運動会全校練習が行われました。

今日の練習内容は応援練習です。

太鼓の担当児童は、練習開始前から気合が入っています。

赤組、白組の応援団が入場です。

今日は、しばらくぶりに朝から晴天になりました。

赤と白の色が映えます。

まずは、赤組から。

団長の気合いの入った声が校庭に響きます。

続いて、白組です。

「後攻」の白組は、赤組の応援を聞いていますから、それを超えるような大きな声を出します。

白組の応援団も団長を中心にまとまっています。

赤組、白組の応援歌の練習もします。

大きな声で歌う両組の子供たちです。

応援団担当教員「赤組も白組もまだまだ声が出るはずです!しっかり応援しましょう!」

近隣にお住まいの皆様、朝から騒々しくて申し訳ありません。。。【校長】

(2016年4月から2018年3月まで)